为什么说宋代是香文化发展鼎盛时期?

作为文明古国之一,中国的文化悠远流长,在这几千年岁月的累积之中,中华文化催生出一种十分独特的的“雅”文化。自古以来,“雅”这个字就被刻在中华文明的血脉之中,《论语·述而》之中就曾这样说道:"子所雅言:《诗》、《书》、执礼,皆雅言也。"在“雅”这个字的熏陶下,风雅成为了中国人,尤其是士大夫阶级的最高人生目标,就像是晋朝的品评制度,看家世是一回事,看你是否符合当时人对于高雅的认知也是一个很重要的评判标准。

在这样的环境下,许许多多的关于“雅”的“周边”开始出现,最开始的是乐器,逐渐书画、诗文成为了“雅”这个大集体的常驻户,再到后来,插画、研究金石、焚香等等也加入了这个大家庭里。

在中国历代的诗歌之中,提到焚香的次数并不算少,但是认真算下来,《全宋词》里面提到各种香料的次数是十分多的,而且每次提到的香的名字都不太一样,比如说像“瑞脑”、“沉水”、“香篆”等等,这是否能够证明宋朝确实香文化发展的鼎盛时期呢?其实单从这些并不能够简单断定是或者否,但是宋朝确实是香文化发展鼎盛的时期,而这又该怎么论证呢?接下来笔者就来说一说这个问题。

要想探究宋朝香文化为何发展属于鼎盛阶段,首先我们必须要探讨的是香文化的起源在哪里,宋代的丁谓就在他的《天香传》中说到“香之为用,从上古矣”,在很多先秦的著作中我们也能够看到上古的先民就已经开始佩戴着一些带着芳香气味的植物做成的香包了。不过中国香文化真正开始发展的时间,应该是汉朝张骞出使西域把来自西域的香料带到中原后,但是无论怎么说,中国的香文化的历史确实是很悠久的。

香料在很长的一段时间内都是贵族的专属,到了魏晋南北朝,皇家以及世家大族更是把香当做是生活中的必需品,除了像之前的佩戴香囊、焚烧香料供室内清新外,这个时候的贵族还讲究用各种香料熏衣服。那个时候的文学还是属于贵族阶级的,这些喜爱香料的贵族也就正好用文学来咏香,扩大了香的知名度,而“南朝四百八十寺”的盛状使得佛教在中国流行的同时也让香料开始在中国各个阶层流行了起来。

到了隋唐时期,人们对于香料更是狂热,尤其是皇家子孙更是爱它爱到了极点,就比如说《太平广记》之中就这样写道:“隋主每当除夕,殿前诸院,设火山数十,尽沉香木根也,每一山焚沉香数车。火光暗,则已甲煎沃之,焰起数丈。沉香甲煎之香,旁闻数十里。一夜之中,则用沉香两百余乘,甲煎二百石”。从这寥寥数语之中就足以看出隋唐人对于香的执着。

唐朝的繁荣使得万国来朝的同时,也将外国的其他香料传到了大唐,完善了当时香料的种类,随着时代的变更,唐朝人已经开始专门研究起了香,甚至还给不同的香划分了不同的适用场合,而这种种其实也就是在为宋朝的鼎盛的香文化做铺垫。

说完了宋朝之前的香文化的大致演变情况,接下来我们就要专门的来说一说宋代香文化为何能够鼎盛的最重要的两个原因。

1、 宋代的社会环境宋朝之前唐朝正是因为把军权过多的交给了地方,所以地方拥兵自重,最终走向了灭亡。宋朝的统治者引以为鉴,加强了中央集权,在全社会推行“重文轻武”的政策,甚至于说让文人执掌兵权,这其实也就大大提升了当时整个社会之中文人的地位,而且当时的宋朝官员位置极其的多,虽然在现在看来这种冗官的政治行动是十分愚蠢的,但是在当时,这使得更多读书人有了做官的可能性,愿意读书的人就更多了,这也导致了整个宋朝“为于士大夫治天下,非与百姓治天下”的状况,文彦博的这句话结识当时的时代背景不难看出当时的士大夫的权利究竟有多大。

这样的重视文人的政策,使得文人在整个社会中成为了香饽饽,整个社会都会给予文人阶层一定的优待与保护,香文化其本身就是一种文化,是需要文化传承与发展的,而文人所最擅长的就是从事文化活动,这其中也就包括了自上古以来一直延续下来的香文化。宋朝的文人多,就算不是全部的文人都会专门来研究香料,但是就从比例来说,研究香文化的人也绝对不少,这也就导致了宋朝香文化的不断发展与完善,甚至说使得宋朝成为香文化的鼎盛时期。

2、 宋朝发达的对外贸易说到中国的众多发明,其中宋朝发明的指南针堪称是改变了世界航海的一个重要物品,有了它,海上航行不再受到天气影响,可以更好地辨别方向。除了指南针以外,宋朝的造船技术也在迅速的发展着。而这两者相结合就是宋朝航海贸易十分鼎盛的最主要的原因。

除了这些硬技术外,宋朝官方也十分鼓励民间进行正当的航海贸易,海外贸易所上缴的税占了税收的大头,当时的中国本土香料并不多,正是靠着航海贸易,像我们现在所熟知的很多香料才进入中国境内,逐渐成为我们案前所稀疏平常的香料。

更多不同种类、不同味道的香料流入中国,这也使得中国香文化增添了新的一页,让香料的研究更加的深入,不同的香料怎么搭配会形成什么样的效果也成了当时很多文人的日常思考题,而在外国香料大量流入中国之前,只是依靠着中国本土的香料和张骞出使西域后从西域来的香料,这根本不够。所有说,宋朝发达的对外贸易将外国的香料带入中国,其实就是把香文化的宽度给扩展开了,而非像之前只能够纵向比较和发展。

面我们说到了宋代香文化为何鼎盛的两个笔者觉得最主要的原因,下面我们就来来看一看宋代香文化鼎盛的具体表现。

在宋朝之前,香更多是为贵族所用,平民百姓并不会有什么太多的接触,但是在两宋时期,且不说什么皇家、士大夫,就连最底层的劳动百姓偶尔也会焚香,可以说,在这个时期,香文化是真的被普及到家家户户之中而非只是贵族的专属了。

和一般人家普通用香不一样,皇家用香则更加的精致与讲究,当时的皇室专门养了一批制香的工匠,让他们在专门的制香工坊里制作香料,甚至于有的皇帝还会亲自督工!皇帝们爱香,嫔妃们为了讨的皇帝的喜欢自然也会研究香料,甚至于还会专门把香料掺进使用的蜡烛之中,使得蜡烛燃烧的时候也会散发出香味,这看上去很像是我们现在很多人都在用的香薰蜡烛,但是宋朝的“香薰蜡烛”比我们今天所用的光从原料上来说就高了不止一个level。

除了皇宫会专门设置制香工坊外,宋朝达官贵人家还会还专门设置一个叫做香药局的部门专门掌管香料以及用香事谊,写于南宋的《都城纪胜》中就专门提到了这个香药局,作者是这么写的:“官府贵家置四司六局,各有所掌,故筵席排当,凡事整齐,都下街市亦有之......香药局,专掌药碟、香球、火箱、香饼、听候索唤、诸般奇香及醒酒汤药之类......故常谚曰:烧香点茶,挂画插花,四般闲事,不讦戾家。”

宴席中的香料也是很有讲究的,因为一般这种宴会都是很正式的宴会,一旦用错香很容易被别人耻笑,因而要十分的慎重。周嘉胄的《香乘》里专门介绍了一种“巡筵香”:“龙脑一钱、乳香半钱、荷叶半两、浮萍半两、旱莲半两、瓦松半两、水衣半两、松半两,右为细末炼蜜和匀,丸如弹子大。慢火烧之,从主人;主以净水一盏引烟入水盏内,巡筵旋转,香烟接了去水盏,其香终而方断”。 从这个方子中就足够看出来宋朝人对宴会香料使用的重视程度。

而这即使这么麻烦,巡筵香也不是最繁杂昂贵的香料,曾慥的《高斋漫录》之中就记载了这样一件事情:“ 蔡京 一日宴执政,以盒盛二三两许,令侍妪捧炉巡执政坐,取焚之。“蔡京所用的香曾慥也说了,直接写到“白笃耨初行于都下,每两值钱二十万。”为了个宴会,蔡京也是真舍得,直接烧掉了四十到六十万钱!不过这也能够看出来他对宴会所用香的重视!

宋代人不仅自己研究香料,还会专门整理出来香方香谱,虽然现在已经很多香方香谱都已经消失在历史之中了,但是还是有不少留着书名的集子,比如说陈敬的《陈氏香谱》、范成大的《桂海香志》、叶廷珪的《名香谱》、颜持约的《香史》,而洪刍的《香谱》甚至于还有保留下来的不少香方香谱!从这本书所记载的香方香谱之中,足以窥得宋朝人在合香方面的研究以及对于香料的讲究!

除了自己欣赏香之外,宋朝人还有一个十分有趣的活动,那就是斗香,那个时候经常会有人专门开一个集会,让各个参会的人带上自己最得意的作品,让别人来评价你的香究竟好不好,《香乘》的第十一卷中就专门记载了这种斗香的活动: “ 韦武间为雅会 , 各携名香 , 比试优劣 , 曰香会 。” 可以说宋朝人对于香真的是很看重的了,不然也不会专门为此举办一个聚会。

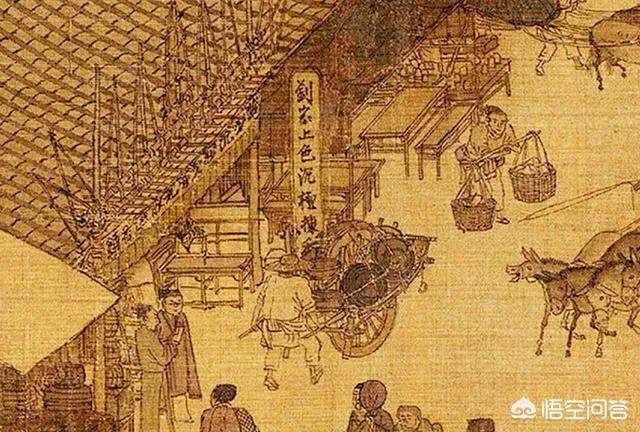

而在《东京梦华录》这本书中,则更能够直观的看出宋朝人对香的推崇。书中多次提到“香药居”,还专门提到了“香婆”,这足以看出宋朝时期香料在平民阶层都已经是一个生活必需品而非只是贵族阶层才会专门用的玩意。而且《东京梦华录》和另外一本叫做《梦梁录》的书中都专门提到了一点——沉香的销售地点都是在最豪华的地段!最繁华的地段说明人流多,这种地方自古以来都是商家必争之地,而沉香的店铺几乎都开在这种繁华的地方,说明购买的人绝对不少!

综上所述,宋朝时候的香文化发展无论从什么角度分析绝对都担的上鼎盛二字!

为什么说宋代是香文化发展鼎盛时期?

宋朝大诗人陆游,曾发自内心的感叹:

车驰过,香烟如云,数里不绝,尘土皆香。——《老学庵笔记》

这句话虽短,却将宋朝“焚香之风”描写的淋漓尽致,一车驶过,携卷漫天尘土,却尽是熏兰香,恐怕也是宋朝独有的风情。

我想,假如拉开宋朝的文化大幕,那么“焚香文化”在整个宋朝历史的舞台上,绝对占有一席之地。

由于士大夫群体对文艺不遗余力的追求,使得衍生出的雅趣种类非常繁多,而焚香更可算得上是雅趣活动中受众最为广泛,且最为奢靡的佼佼者。

宋代一些文人在进行创作时,必有焚香而伴,若无烟蕴缭绕,则无法刺激写作灵感,比如写出过《墨池记》的大文豪曾巩,就为自己专门建了一座书斋,取名为“凝香斋”。

每次写文,必先焚香,如此才能文思泉涌,后来为了表达对这座书斋与焚香的喜爱,曾巩还专门题了一句诗:

沉烟细细临黄卷,凝在香烟最上头。——《凝香斋》

诚然这些都是文人的雅趣,是属于精神层面的追求,那咱们就来说些实际的,依照香料的品级不同,大致可从三个方面来细致的了解焚香文化:

一、焚香作用,目的。首先开宗明义,焚香并非宋代独有,早在周朝时,焚香便是一种重要的祭祀活动,为“三祀”之一:

《周礼·春官·大宗伯》:以禋祀祀昊天上帝,以实柴祀日月星辰,以槱燎祀司中、司命、风师、雨师。

大家且看头一句:以禋祀祀昊天上帝。

其中的“禋”字,正是表示“燃火放烟”之意,有专门负责烟祀的官员,通过燃放香料与烟,来祈求上天降福。

(注:禋(yīn),古代祭天时升烟的一种仪式。)

这可算是带有宗教性质的焚香活动,而再往后,历经千百年发展,焚香慢慢褪去了神秘的外衣,逐渐成为贵族阶层所钟爱的日常事物,如汉代,在服侍贵族穿衣前,婢女要手捧熏香,以此除去衣物或人体上的异味。

《汉官仪》:伯使从至止车门还,女侍史絜被服,执香炉烧熏,从入台中,给使护衣服也。

于此可知,熏香从古到今,历经了从“祭祀”所用,再到“熏香”的转变,那么到了宋朝,又演变出何种作用呢?

答案正是“养神静气”。

北宋著名诗人颜博文,曾经在所著《香史》中,描述过熏香的具体功效:

不徒为熏洁也,五脏惟脾喜香,以养鼻通神,观而去尤疾焉。

这句话的大意为:

熏香不只有洁净体味的作用,还能让五脏六腑感到舒适,养鼻通神,长时间使用,更可祛除一些疾病。

暂且不论是否真能医治疾病,但宋朝时的士大夫们,对熏香还是抱有如上的普遍共识,即,将熏香当做一种对人体有益的行为,对身体健康更是大有好处。

而文人墨客们,自然是将熏香当做静气安神,激发灵感的必备物品。

如陆游,作诗前,就要先焚香,曾有诗云:

独坐闲无事,烧香赋小诗。——《移花遇小雨喜甚为赋二十字》

如此来说,焚香在宋代,属于文人所追求的精致生活的代表物,以及能从侧面展现出,宋时文人们将焚香看作是一种身份认同,表现出同属文人的文化趣味与高雅格调。

(陆游焚香)

对待焚香,并非少数人群的小众爱好,也并非标榜自身的与众不同,相反却是把焚香当成一种非常普遍的日常习惯来看待,对待焚香的态度也极为认真。

除此之外,焚香在宋朝时,也属于一种营造氛围的交际品,假如人们见面交际,或商家接待客人,则也要焚香,以此增添谈话时的愉悦感,使人们能迅速从紧张的气氛中放松下来,如《归田录》中所载:

今人燕集,往往焚香以娱客,不惟相悦然亦有谓也。

这段描写,说的正是聚会时焚香以增添气氛,能使人们迅速放松,可见熏香除了是私人性质的雅趣,也兼具群体社交的广泛作用。

总结来说,从周朝时期的“祭祀用品”,再到秦汉之时的“贵族日用”,直至宋朝时的“文人必备”,焚香历经千年发展,逐渐日常化,平民化,并且被视作一种高雅的情趣与养生之物,而从贵族用品逐渐转移到士大夫群体之中,为宋朝时的文人墨客,增添了几分格调与高雅的同时,也让我们后人从中窥探到当时的社会面貌,以及文人所崇尚的静心之道,当然,这也与儒家所提倡“养德静心”的思想密不可分,整体展现出宋时文人对于精神层面安宁富足的实质追求。

二、香料的品级,价格。自古焚香所用香料,并非中土特产,尤其是宋代以前,最远追溯到汉朝,由于张骞出使西域,开创了辉煌的丝绸之路,众多西域特产也开始向中原地区流通,香料便在此列。

《宋书·范晔传附孔熙先传》:甘松、苏合、安息、郁金、 多、和罗之属,并被珍于外国,无取于中土。

说到品级,自然免不了依照产地,作用等客观因素标价一番,而焚香所用香料自古便是稀缺品,价格之昂贵,令寻常百姓望而却步,一度成为奢侈品。

(奇楠沉香)

如最为昂贵的龙涎香,《岭外代答》中专门用一整篇描述过龙涎香的奇异:

人云龙涎有异香,或云龙涎气腥能发众香,皆非也。龙涎于香本无损益,但能聚烟耳。和香而用真龙涎,焚之一铢,翠烟浮空,结而不散,座客可用一翦分烟缕。此其所以然者,蜃气楼台之余烈也。

这段奇异的描述,大概是说龙涎香只需要“焚之一铢”,便能“翠烟浮空,结而不散,蜃气楼台之余烈也。”

(铢,古代重量单位,旧时24铢约等于“一两”。)

由此可见这种顶级香料的奇异,而关于龙涎香,另有一则趣闻,传说当年宋徽宗本人,酷爱焚香,然而当他第一次见到龙涎香,竟不知为何物,更不知如何使用,为此还闹出过一段笑谈。

(宋徽宗)

《铁围山丛谈》:奉宸库者,祖宗之珍藏也。政和四年,太上始自揽权纲,不欲付诸臣下,因踵艺祖故事,检察内诸司。时于奉宸中得龙涎香二,琉璃缶、玻璃母二大篚。…香则多分赐大臣、近侍。其模制甚大而质古,外视不大佳。每以一豆大爇之,辄作异花气,芬郁满座,终日略不歇。于是太上大奇之,命籍被赐者,随数多寡,复收取以归中禁,因号曰“古龙涎”,为贵也。诸大珰争取一饼,可直百缗,金玉穴而以青丝贯之,佩于颈,时于衣领间摩挲以相示。坐此遂作佩香焉。今佩香,盖因古龙涎始也。

这段典故记载虽长,但简单来说,正是:

宋徽宗偶然得到一块龙涎香,结果摸不着头脑,既不知是何物,也不知如何使用,干脆就赏赐给了身边的大臣与近侍,结果回到宫里,宋徽宗突发奇想,掰下来一小块,用香炉焚烧,结果令人惊奇的事情发生了。

当点燃这小块香料后,当即“芬郁满座,终日略不歇”,于是大为震惊的宋徽宗,不顾皇帝面子,当即派人去找之前的大臣近侍,把赏赐出去的龙涎香悉数讨回,随后经过一番查证,得知此物为“古龙涎”,徽宗大悦,将其视为香中贵品。

从“可直百缗”,便可大致推测出文中所述龙涎香的价格,在宋朝,一緡相当于一两白银,而百緡虽然并未说是具体多少緡,但古人叙述某种数量时,通常会用“三,百,千”此类较为模糊的方法,所以姑且认为此处的“百緡”应最少在“五百緡”之上,即五百两白银,而在宋朝时,二百两白银,足以买一座江南地区的豪华园林,可想而知香料价格之不菲。

另在宋代名书《香谱》中,作者洪芻(chú)更是直言:

每两与金等,舟人得知则巨富矣。

而比较次等的香料,如“白笃耨香”这类产自于东南亚(柬埔寨)的名贵香料,更是“每两值钱二十万”。

(笃耨)

《高斋漫录》宋·曾慥 :薛昂,言:白笃耨初行於都下,每两值钱二十万。 蔡京一日宴执政,以盒盛二三两许,令侍妪捧炉巡执政坐,取焚之。

顶级香料之昂贵天价,由此可见一斑。

当然,以上所述是顶级香料中的“龙涎香”,除此之外,宋人焚香的常用香料,还是集中在“甘松,苏合、安息、丁香、沉香、檀香、麝香”等,依据产地,品级等客观因素,价格自然也是从高至低,大相径庭。

但总的来说,当时的士大夫群体,尤其是读书人经过科举步入仕途以后,经济实力也随之提高,所以还是有能力消费,因此在宋朝的社会活动中,文人士大夫追逐名贵香品俨然成风,为求一香而不惜散尽千金者,更比比皆是,也为坊间百姓所津津乐道。

(因所涉及种类繁多,形式繁多,科目繁多,均达百种,在此便不再赘述,对香料种类感兴趣的朋友,可自行搜索明代学者周嘉冑所著香料百科《香乘》,一阅便知。)

三、焚香志趣活动,在宋朝时所代表的精神意义。我在上文中提到,焚香与儒家所提倡“养德静心”的思想密不可分,这属于一种“将思想化作实际形式”的追求。

因为宋朝文人热衷于静谧的创作环境,所以在长期的创作过程中,逐渐思考出人与自然的深刻关系。

通俗来说,儒家提倡的“养德静心”,是一种内在思想,而这种思想催生了宋代文人在生活中的种种雅趣追求,这些追求或许是焚香,或许是下棋,或许是书法,但凡能修身养性的爱好,都能被当做是一种为了达到养德静心的目的,从而采取的方法。

比如古人下棋,在静谧的过程中,通过深入思考棋局的变化,就能达到“养德静心”的目的,从而提高自身的内在涵养。

这正是一种“将思想转变为实际”的形式。

反过来说则是,宋人认为,通过焚香这一具有高雅性质的行为,可达到“养德静心”的目的,从而能够在创作中更好的与自然相接触,产生灵感,体验到一种纯真的创作心态,激发内心深处更多的创作热情。

从这个角度来说,焚香在士大夫群体中,实际上已经脱离了原有的世俗之意,而变成了一种可连接人与自然的媒介,文人在创作中,经过焚香的安宁作用,与自然融为一体,静心养气的同时,产生深刻的思考,从而将这种思考付诸于作品,所以焚香才会逐步受到文人墨客的钟爱,其背后所代表的精神追求以及深层次的含义,受到宋朝时的文人们广泛认可,并通过大量与之相关的文学作品所体现。

如陆游曾在诗作《义方训》中直言:

空庭一炷,上达神明。

他认为在书斋中焚一炷香,可与上苍进行对话,虽然这本身带有封建社会下的迷信色彩,但结合当时的社会整体认知来看,这是陆游所认为的能与天地万物进行沟通的重要手段,而这种思想的本质,实际上就是陆游经过焚香后所产生的思考,更符合古代社会所崇尚的“天人合一”的哲学理念。

大文豪苏辙在对“人与天地的关系,以及要形成关系需要媒介”这一问题进行思考后,便曾直言:

今诚忘物我之异,使此身与天地相通,如五行之气中外流注不竭。——《龙川略志》

(苏辙)

总结来说,宋朝时的焚香文化,虽看似有些曲高和寡,是文人,尤其是“有钱文人”的精神玩物,但结合当时整体崇尚文学的氛围来看,也是一种基于文人群体而产生的思想认同。

有了焚香文化,文人便能“以香会友,以香为诗,以香为趣”,并且在此基础上,创作出充满人文关怀的作品,从这个角度来看,这恰恰是宋时文人最高层次精神追求的体现,而自周朝时一脉相承的焚香文化,更展现出中华文明千年来的源远流长,乃至传续至今,仍作为一种文化留存于世。

而中华民族的璀璨文明,正是由类似于“焚香”等自成一体的种种文化,逐渐汇聚成一座雄伟的文化山峰,屹立于世界文明之林,作为中华民族独有的文化元素,而在人类文明的历史上熠熠生辉,永垂不朽。

——————

关注作者:钱品聚,了解更多历史与文化趣闻,带您发现更大的世界~

——————

参考文献:

《老学庵笔记》:车驰过,香烟如云,数里不绝,尘土皆香。

《凝香斋》:沉烟细细临黄卷,凝在香烟最上头。

《周礼·春官·大宗伯》:以禋祀祀昊天上帝,以实柴祀日月星辰,以槱燎祀司中、司命、风师、雨师。

《汉官仪》:伯使从至止车门还,女侍史絜被服,执香炉烧熏,从入台中,给使护衣服也。

《香史》:不徒为熏洁也,五脏惟脾喜香,以养鼻通神,观而去尤疾焉。

《移花遇小雨喜甚为赋二十字》:独坐闲无事,烧香赋小诗。

《归田录》:今人燕集,往往焚香以娱客,不惟相悦然亦有谓也。

《宋书·范晔传附孔熙先传》:甘松、苏合、安息、郁金、 多、和罗之属,并被珍于外国,无取于中土。

《岭外代答》:人云龙涎有异香,或云龙涎气腥能发众香,皆非也。龙涎于香本无损益,但能聚烟耳。和香而用真龙涎,焚之一铢,翠烟浮空,结而不散,座客可用一翦分烟缕。此其所以然者,蜃气楼台之余烈也。

《铁围山丛谈》:奉宸库者,祖宗之珍藏也。政和四年,太上始自揽权纲,不欲付诸臣下,因踵艺祖故事,检察内诸司。时于奉宸中得龙涎香二,琉璃缶、玻璃母二大篚。…香则多分赐大臣、近侍。其模制甚大而质古,外视不大佳。每以一豆大爇之,辄作异花气,芬郁满座,终日略不歇。于是太上大奇之,命籍被赐者,随数多寡,复收取以归中禁,因号曰“古龙涎”,为贵也。诸大珰争取一饼,可直百缗,金玉穴而以青丝贯之,佩于颈,时于衣领间摩挲以相示。坐此遂作佩香焉。今佩香,盖因古龙涎始也。

《香谱》:每两与金等,舟人得知则巨富矣。

《高斋漫录》宋·曾慥 :薛昂 言:白笃耨初行於都下,每两值钱二十万。 蔡京一日宴执政,以盒盛二三两许,令侍妪捧炉巡执政坐,取焚之。

《义方训》:空庭一炷,上达神明。

《龙川略志》:今诚忘物我之异,使此身与天地相通,如五行之气中外流注不竭。

为什么说宋代是香文化发展鼎盛时期?

宋代是我国封建文化发展的高峰期,“香文化”是到宋代发展臻于成熟的一种文化样式。玉炉香篆、沉水博山,点缀着宋人风流富贵的精致生活。

“香”进入词中,成为宋词一个常用的意象:香与重帘密幕、亭台栏杆一起,营造了词中主人公富贵幽洁的居处环境;香缭绕的烟气与杨柳、芳草的风烟相接,牵惹着词人心中的无限惆怅。

“香”与词在长期的共生互动中,形成了相似的文化品格——精美婉约。

中国古代很早就有了用香的记载。《尚书》曰:“至治馨香,感于神明。”《左传》曰:“兰有国香,人服媚之如是。”《离骚》中有着大量的香花香草描写。

史载三国时期,魏武帝曹操死时,分香与众侍妾。南北朝时期,韩寿与贾女的自由恋爱以外域进贡的异香为信物。

“香”作为奢侈消费品,很早就进入了文学的视野,与许多著名典故相联系,沉淀着深厚的文化内涵。

到了宋代,用香更是发展成一种优雅而精致的风尚。在很多笔记小说中,我们都可以看到宋人焚香、用香的记载和描写:

赵清献公好焚香,尤喜薰衣。所居既去,辄数月香不灭。(《天香传》)

梅学士询,好洁衣服,以龙麝。其在官舍,每晨起,将视事,必焚香两,以公服罩之,撮其袖以出。坐定徐展,浓香郁然满室。(《宋稗类钞》)

一等不本色业艺,专为探听妓家宾客,赶趁唱喏,买物供过,及游湖酒楼饮宴所在,以献香送欢为由,乞觅赡家财,谓之“厮波”。(《梦粱录·闲人》)

从以上资料可以看出,宋代上至帝王公卿,下至市井细民,用香已经蔚为风尚。如此普及的香料消费和海外贸易的发展是分不开的。

宋代的海外贸易达到了空前的繁荣,广州、泉州、明州、杭州等是重要的通商口岸,设有市舶司来管理商船的进出。

香料是进口货物的一个大宗,拿淳熙二年来说,这一年运抵中国口岸的香料超过了五百万斤。香料的买卖一度成为国家财政的重要支柱。

“皇中,总岁入象犀、珠玉、香药之类,其数五十三万有余。至治平中,又增十万。”(《宋史·卷一百八十六》)

香药的进口是社会香料消费的助推器。南宋末年陈敬杂采沈立、洪刍等十一家香谱,编撰了《陈氏香谱》。

《陈氏香谱》所收诸香品中,约有三分之二产自海外。进口的香药被输入府库、贡入朝廷、献于王公贵族之家、由榷货司卖给大众进行消费。

据《陈氏香谱》的记载,宋代“香道”主要包括香料的品鉴、凝和制作、使用等几个方面。香品原料约八十余种,较贵重的有督耨香、龙涎香等,沉香、麝香较常见。香的凝和制作讲究最多,工艺大致有捣、锉、炮、炙、炒、煨、蒸、飞、合等环节,其中捣香、合香最为关键。

捣香要注意香捣得既不能太粗,也不能太细。“太细则烟不永,太粗则气不和”。大多数的凝和香方中都包含了两种以上的香料,这就要求“合香”时既要使性状质地不同的香料中和在一起,又要注意使气味互不相掩,制出的香氛层次清晰。

“合香之法,贵于使众香咸为一体,麝滋而散,挠之使匀;沉实而腴,碎之使和;檀坚而燥,揉之使腻,比其性,等其物而高下”。

焚香的环节也非常讲究。不同的香品,烧的方法不同。有的要在密室中烧,有的要在通风的地方烧;火功有的要文,有的要武;有的衬银叶子,有的衬云母片;有的以无烟为佳,有的要一线烟线直上不散,有的香烟会结成状。香性燥,因此焚香时如何避免烟燥气很关键。

一般选取深房曲室,香炉放置低与膝平,香与炭火之间隔一片银衬叶或云母片,使“香不及火”,香气缓缓散发,飘入厅堂,厅堂中有香而无烟;也可以取一个深的香盘,冲入沸水,在蒸汽蓊郁的时候,把香炉放入香盘内,置香炉中,下衬以银叶或云母片,以香煤来焚烧。

这时分解出的香的分子会附著到水蒸气上,香而不燥,温润宜人。

香品器名目繁多,有香炉、香盘、香匙、香壶、香罂等,最重要的是香炉,有狻猊、凫鸭等各种形状。李清照词中说“香冷金猊”,就是金色狻猊形状的香炉中香已燃尽的情形。

在一般的士庶家中,焚香是一项重要的待客礼仪。有客人拜访的时候,在献茶、摆酒设肴、举乐、进舞之前,要先焚香。尤其是在设宴待客的时候,从客人到来开始,到宴会结束,会一直香气氤氲,缭绕不散。

士大夫文人以及贵族阶层是研究并发展香道的主力军。在《陈氏香谱》所收录的凝和诸香(合成香)中,冠以士大夫名号的要占到一半以上,如丁公美香篆、李次公香、赵清献公香、丁晋公清真香、韩魏公浓梅香等等。

由于士大夫的推崇和参与,香,成为生活品位的重要标志。

为什么说宋代是香文化发展鼎盛时期?

简单说,因为宋朝开始香开始普及,普及到平民中,百万平民再把香的作途逐渐拓宽推至顶峰。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。