如果蓝玉、胡惟庸、李善长一起造反,能扳倒朱元璋吗?

就算胡惟庸、蓝玉、李善长一起造反,想搬到老朱,基本是不可能的,差的不是一星半点!

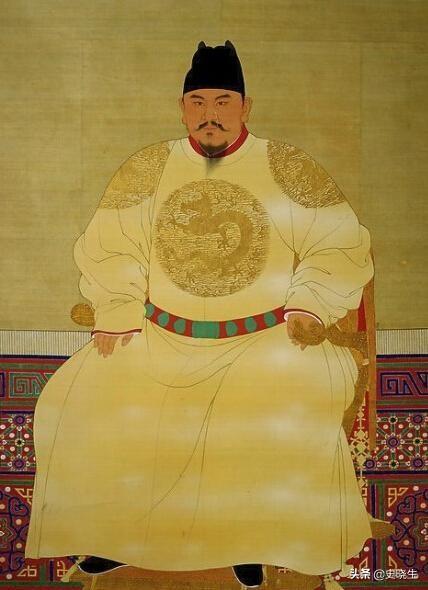

明太祖朱元璋,可以说是历史上得国最正的皇帝了,真正的做到了开局一个碗,装备全靠打,但依然打通全关,成为了一代帝王。他所经历和遇见的,实打实的称得上是一代传奇。

蓝玉、胡惟庸以及李善长,三人均为曾跟随朱元璋开创大明的功臣,尤其是蓝玉,在北伐元朝残余势力的战争中,用兵如神,几乎比肩常遇春,但这三人也都在明朝建立后,涉及到明初四大案,被朱元璋诛杀。

这三人中,李善长是文臣,蓝玉是武将,胡惟庸也有一定能力,那么这三人组合,如果一块谋反,是否能够扳倒朱元璋呢?

答案是不会,即便是这三人一起谋反,想扳倒朱元璋,成功的可能性非常低,因为他们相对于朱元璋来说,实在是太嫩了。不能成功的理由如下:

1、名不正言不顺造反需要理由吗?需要,并且非常需要,尤其是在讲究出师有名的古代。朱元璋早期参加的起义军,就是因为不堪忍受元朝压迫,才揭竿起义;在逐渐壮大势力的后期,朱元璋也是提出了“驱除鞑虏,恢复中华”的口号,无论这些口号是冠冕堂皇还是实实在在,但都必须有。

因此,问题就来了,蓝玉三人如果造反朱元璋,以什么样的理由呢?朱元璋暴政?没有吧,只是对官员残酷了点,而这是老百姓最乐意看到的,并且老朱对老百姓还是很好的;朱元璋荒淫无道?更不可能了,历史上,向朱元璋这样勤政的皇帝,真的不多,老朱堪称皇帝中的劳模;朱元璋长得太丑?这个是事实不错,但要是那这个去造反,蓝玉三人才是真正的脑残了!

所以说,从道义上来讲,这三人就站不住脚,凭什么造反?更何况当时天下初定,百姓也好,各级官员也罢,都迫切希望休养生息,这个时候发动战争,并且还是毫无理由的战争,是冒天下之大不韪,不会成功的。

2、实力悬殊说到实力,那么这三人就更不能看了。在明初,由于刚得天下,朱元璋身边的文臣武将都是经历了腥风血雨走过来的,并且,还有如常遇春、徐达、汤和等一众正值壮年的悍将,随便拿出来一位,都不是蓝玉三人所能抗衡的。

先说谋划方面。李善长善于谋划,但是他的优势在于大后方,管理统筹协调这个确实做得不错,但是若论到打仗这样的谋划,他能强过刘伯温吗?

就算他能强过刘伯温,那他能强过朱元璋吗/?老朱可是亲自指挥和参与了大大小小无数场战役,这一点,李善长比得了吗?

再说武将,蓝玉是个悍将不错,但是前文已经说过,对比常遇春等人,蓝玉还是差了很多,虽说有些许战绩,但综合能力,还处在明初二十四功臣庙中的中等,毕竟,明初那些个战神,实在是太过耀眼了。

文也不行,武也不行,你说,造反怎么能成功?

3、此三人,也走不到一起虽说想做好一件事情,众人齐心协力,必定会达成目的。但是不是每一件事都能成功,尤其是造反这件事。

早饭不是请客吃饭,是要真正的玩命,造反的结果也必定是不死不休,在这种性命攸关的情况下,需要每一个人都目标一致,精诚合作,才有一丝成功的可能性。

很显然,蓝玉、李善长、胡惟庸这三人做不到这一点,首先这三人以谁为首就定不下来,按照他们的秉性和脾气,也必定会在这个问题上发生争执,蓝玉骄横,胡惟庸自大,李善长嘛,工于心计,这三人,都想当魁首,也必定不会服气别人,这就导致他们在权力和利益分配上会有很大摩擦。

没有共同的目标和一致对外的团结,在关乎性命的造反活动中,更是致命的缺陷,要是能成功,那才见鬼了!

朱元璋的成功,是无可争议的,无论是说他天时也好,地利也罢,或者是人和,反正老朱是占尽了,有时候,能够占尽运气,利用运势成就一番事业,也是一种能力的表现,因此,在当时的特定环境下,就凭蓝玉这三人想扳倒朱元璋,几乎是天方夜谭。

如果蓝玉、胡惟庸、李善长一起造反,能扳倒朱元璋吗?

朱元璋是历史之中第一个从贫民成为开国之君的皇帝,汉朝刘邦起码起步时是个亭长,东汉刘秀也有皇族后裔之名,而朱元璋可是实打实的从开局一个碗,升级成满级九五之尊。

除了朱元璋的传奇以外,朱元璋建国之后为了江山社稷而诛杀了一些功臣,其中比较著名的有悍将蓝玉、胡惟庸和有萧何之称的李善长,有时候我们会发出这样的疑问,如果蓝玉、胡惟庸、李善长一起造反,能扳倒朱元璋吗?

虽然历史没有如果,以当时情景假设一次也无可厚非,可以肯定的说三人一起造反依然撼动不了朱元璋这颗参天大树。

首先我们要知道朱元璋从小就是一贫如洗,屋顶三片瓦,饿肚子也是家常便饭,更惨的是其父母兄弟姐妹被饿死了多少个,无奈之下朱元璋入皇觉寺。而后又被皇觉寺以出去历练之名赶了出去,朱元璋从此沦落为乞丐,直到后来参加起义军,赫然成为一代开国之君。

如此传奇的一生显然朱元璋不是一般人,建立大明朝之后朱元璋玩的一手好计谋,连前知五百年后知五百载的刘伯温都在朱元璋的掌控之内,徐达汤和等虎将见了朱元璋也是大气不敢出的。

蓝玉虽然是一代悍将,但是跟汤和徐达比起来还有所差距,胡惟庸和李善长与刘伯温想比差距也是有的,这样的一个组合造反朱元璋简直是以卵击石,根本就不用朱元璋动手。汤和和徐达剿灭个蓝玉还是轻而易举的,论军功蓝玉没法与汤和徐达相比,论骁勇汤和与徐达可能还在蓝玉之上。胡惟庸与李善长让他们处理政事兴许是一代人才,论行军打仗的谋略远远不及刘伯温。

那怕蓝玉、胡惟庸、李善长对阵朱元璋一人也是毫无胜算,古人云若要打胜仗得天下,天时、地利、人和缺一不可。

而蓝玉三人在天时地利人和方便也是毫无优势,朱元璋建立大明朝之后虽然处死了很多功臣,但是大多数都是功臣居功自傲,以权谋私,朱元璋处死他们深受百姓称颂,朱元璋得民心。

朱元璋以驱除北元而洗刷了汉人百年得耻辱,可谓是汉人心中的英雄,又南征北战多年,军中威信甚高,各地军士心服口服于朱元璋。而蓝玉他们三人只是在朱元璋的统领之下屡建功勋,论威信与朱元璋相差甚多。

另外,朱元璋建立大明王朝之后,不但是军士还是百姓包括富甲豪绅都不想在发生战事,他们都希望安定下来,过上太平日子,蓝玉三人造反又有几人响应,无人响应之下造反所需要的兵械和粮草从何而来。

天时地利人和蓝玉三人根本没有任何优势,此外他们三人以何口号来造反朱元璋,名不正言不顺又何以夺取天下。

蓝玉、胡惟庸、李善长在建立明朝之后,以功权而某私利,别说一起造反,三人跟朱元璋对视,三人也会因心虚和胆怯之下而低头。所以蓝玉、胡惟庸、李善长一起造反,也扳不倒朱元璋。

如果蓝玉、胡惟庸、李善长一起造反,能扳倒朱元璋吗?

除非是朱元璋自己退位,要不然在当时任何一个人都扳倒不了朱元璋。

刘邦打天下靠的是老家的兄弟,朱元璋也不例外。朱元璋出生于淮西,跟随他打天下的文臣武将大部分都是淮西人。

就比如开国六公爵,公爵作为最高的爵位,而受封的这六个人,韩国公李善长、魏国公徐达、郑国公常茂、曹国公李文忠、宋国公冯胜、卫国公邓愈全部都是淮西人。

其他的侯爵、伯爵基本上也都是淮西人,在当时的都城南京城里,见了淮西人都得绕道走,生怕一不小心就得罪了淮西勋贵的家里人。

蓝玉、胡惟庸、李善长虽然同为淮西人,但是在开国之初,只有李善长一个人有权有势。

李善长在打天下期间,一直担任着萧何的角色,帮助朱元璋打理后勤,从未出现过任何问题。正是因此,李善长才得以成为开国六公爵之首(人是铁,饭是钢,打仗最重要的就是后勤)。

蓝玉与胡惟庸,蓝玉是军队中的将领,从未独自率领过大规模的军团作战,胡惟庸则是在中书省给李善长打下手,两人都是属于二流。

胡惟庸能够得势,是因为李善长想激流勇退,但是又不想彻底退,便将胡惟庸推到丞相这个位置上,帮自己注视着朝廷中的一举一动。

蓝玉能够得势,是因为到了明朝后期,开国功臣死的死,老的老,被怀疑的被怀疑,原本身为二流将军的蓝玉,被给予重任,率领十五万大军出征北元。

这是蓝玉第一次率领如此大规模的军队作战。

这一战,他没有辜负朱元璋的期望,彻底歼灭了北元的武装力量,还俘虏了数千名北元皇亲国戚,甚至连元朝皇帝所使用的传国玉玺都一并纳入囊中,史称“捕鱼儿海之战”。

李善长一个似隐非隐的开国第一文臣,胡惟庸一个丞相,蓝玉一个大将军,如果要联合起来造反,得要突破层层不可能突破的障碍。

如果蓝玉、胡惟庸、李善长联合起来造反,一件必须要做的事情,就是商议如何造反。

而商议造反这种诛九族的事情,肯定要本人亲自聚集在一起,而不是叫下人相互传递消息,这样的话有很大的可能会走漏消息。

而一旦蓝玉、胡惟庸、李善长聚集在一起,必然会引起一个人的注意,这个人就是朱元璋,无论保密工作做得有多么好。

大名鼎鼎的锦衣卫开创者就是朱元璋,朱元璋开创锦衣卫的目的在于监督群臣。锦衣卫的监督工作做得有多么好呢?好到了不可思议。

有一位叫做钱宰的大臣,吃饱喝足,闲来无事,在院子里吟了一首诗。明天一大早上朝,朱元璋当着他的面将他昨晚吟的诗给他念了一遍,还表示他这首诗有瑕疵。

还有一位大臣叫做宋纳,吃饭的时候喝的酒有点太多,醉醺醺的躺到床上睡觉。明天一大早上朝,朱元璋当着他的面将一副画着他昨晚喝醉酒躺床上睡觉的画送到他的手中,顺便询问他有什么烦心事。

通过这两件事情基本上可以知道锦衣卫是有多么的可怕。

钱宰并不是在闹市里,也不是在大街上,而是自家的院子里,可吟的诗是如何传到锦衣卫的耳中的呢?当时的锦衣卫到底在什么地方呢?不得而知,但是可以肯定,锦衣卫绝对躲在他家里,要不然肯定听不到他吟的诗。

宋纳喝醉了酒躺在卧室里睡觉,锦衣卫不但知道他在卧室里睡觉,还别有兴致的将他画了下来。可以肯定,锦衣卫绝对躲在他家的卧室里。试想一下,你睡觉的时候,有个人正躲在某个地方画你,是有多么的恐怖。

有的人或许好奇,是谁给了锦衣卫那么大的胆子,竟然敢私自躲在官员的家里?给锦衣卫胆子的人是朱元璋。

锦衣卫不需要向任何人负责,只需要向朱元璋负责,别说是大臣,就算是太子都管不着。

蓝玉、胡惟庸、李善长这三位重中之重的大臣如果聚集在一起,必然会引起锦衣卫的注意,而引起锦衣卫的注意,也必然会引起朱元璋的注意。

而被宁可错杀一千,绝不放过一个的朱元璋注意,计划必定还未开始就得宣布流产。

就算蓝玉、胡惟庸、李善长能够躲得过锦衣卫,也突破不过另一个障碍,这个障碍就是——兵力。

朱元璋住在皇宫里,要造反就必须攻破皇宫,而攻破皇宫就得需要兵力,兵力从哪里来呢?无处可来。

当时蓝玉由于是武将,家里养了上百的家丁,而身为文官的胡惟庸、李善长家里的家丁,别说上百了,连五十都不到,如果有的话,李善长也不会在修补房子的时候,找汤和借兵了。

蓝玉、胡惟庸、李善长拼了命的凑,把家丁的朋友亲戚拉上,肯定都凑不到一千人,毕竟家丁也就只有那么些朋友,那么些亲戚,不可能全天下的人都拉过来。

仅凭不到一千的人就想攻破皇宫是绝对不可能的,朱元璋的直接管着十二个卫,每一个卫都有五千至六千人,锦衣卫就是其中一个卫。

别说是十二个卫了,就算是一个卫,蓝玉、胡惟庸、李善长就受不了。

想要靠着不到一千个没有经过专业训练的人,去对抗五千至六千个经过专业训练的人,无异于痴人做梦。除非朱元璋把皇宫的门打开,不做抵抗,让他们攻进来,否则绝对不可能。

有的人或许会想,趁朱元璋出行的时候暗杀朱元璋,然后趁火打劫,一举攻入皇宫,不就可以了吗?暗杀远远没有人们想的那么简单。

古代人们见皇帝的时候必须要跪着,而且皇帝的周围围着一团一团的护卫。要暗杀皇帝,怎么暗杀?跪在地上,突然间跳起来吗?护卫一枪就直接把你刺死。

其实就算蓝玉、胡惟庸、李善长突破层层不可能突破的障碍,成功攻占皇城,杀掉朱元璋,天下一样不可能被他们所占有。

原因很简单,朱元璋封了二十三位儿子在外当藩王,这二十三位藩王少则拥有几千兵马,多则拥有数万甚至十几万兵马,一旦都城南京被他人占有,这二十三位藩王肯定会联合起来,对南京用兵。

试想一下,这是多么庞大的兵力。

再加上这二十三位藩王当中不缺乏佼佼者,其中最为出色的就是燕王朱棣与宁王朱权。当时有人言“燕王善战,宁王善谋”。

总而言之,无论如何朱家的江山在那个时候绝对不可能改得了性。

结语

蓝玉、胡惟庸、李善长根本不可能联合起来阴谋扳倒朱元璋。

胡惟庸早在洪武十三年就已经被朱元璋以“谋反”的罪名处死,而李善长在洪武二十三年被朱元璋以胡惟庸同党的罪名处死,蓝玉则在洪武二十一年才通过“捕鱼儿海之战”,一战成名。

蓝玉成名的时候,胡惟庸已经死了,只剩下了一个李善长,而这时的李善长也已经入了朱元璋的清单,谈何造反。

如果蓝玉、胡惟庸、李善长一起造反,能扳倒朱元璋吗?

根本扳不倒朱元璋!题主肯定要问:为啥子?我给你说:因为师出无名!因为三人中唯一的武将蓝玉本人就是一个典型的粗人,他不是徐达!胡惟庸在十年中窜上丞相职位,一人之下万人之上。却不懂“韬晦之计”而飞扬跋扈,他绝不是刘伯温!李善长在所有开国功臣中,获得的荣誉地位最高,他没有啥子战功,但是在后勤保障上做出了杰出贡献,不过,这个人内心深处不但是一个“记仇的人”,而且大权在握时堪称是一个酷吏!李善长最多就是李善长!

蓝玉蓝玉的成功之路,完全是由于他的姐夫常遇春的原因。

常遇春堪称朱元璋时代的霍去病。他的作战风格就是典型的“速战速决”!他和战友徐达犹如二柄蓝光闪闪的长剑,直刺溯漠!

可惜在直捣幽燕纵深把元顺帝几乎赶尽杀绝之时,在班师回朝的路上暴病而逝。朱元璋心中之痛,不可言说!

于是爱屋及乌,顾及常遇春生前希望朱元璋栽培这个小舅子的願望,而以后的蓝玉也用战绩获得了信任。

在和名将冯胜、常茂去漠北征讨纳哈出部时,由于明军举止失措,几乎全军覆没,只有蓝玉全身而退,朱元璋于是收回冯胜总兵权印,蓝玉被拜为大将军。

此后的蓝玉,野心膨胀,自恃功高,牢骚满腹。终于被万能的“锦衣卫”告发,以谋反罪灭其满门,牵连三族。涉案人员达到惊人的1.5万人。

小结:蓝玉充其量就是一个自恃功高的武人,凭他那两下子,冲锋陷阵将就用,要想造反,他不够资格,之所以让他彻底消失,是因为自己百年之后,无人能吼得住这厮,干脆趁早除去。

胡惟庸朱元璋洪武十三年(1380),对于所有的开国功臣来说,都是一个多事之秋,胡惟庸也不例外,如果他的所作所为如他的名字一样一一惟有庸俗,也许还平安无事,但是,他们是一个没有大智慧,只有小聪明的丞相,要说胡丞相有谋逆之事,史无记载,野史小报也不足为凭,他不具备造反的潜质,只是一个庸吏。

即使你做不到激流勇退,不願告老还乡,也应该谨慎工作,低调做人。可叹的是,在洪武年间十二年(1379),占城(越南北部)国派遣使节进京纳贡,丞相胡惟庸非常隐蔽的把使者团全部秘密扣留,并且不对朱元璋汇报、请示,为啥不讲规矩,破坏藩属国友谊呢?史鄢不祥。

这是一起严重的涉外违法问题,被瞒在鼓里的朱元璋勃然大怒,首先拿下右丞相汪广洋,当场杀无赦。第二年由大臣徐杰检举揭发胡惟庸种种违法乱纪行为,朱元璋当场翻脸命令锦衣卫逮捕胡惟庸,与检举者大臣徐杰同时处死。

小结:人如其名,胡惟庸的确庸俗。可以说是他配合朱元璋弄死了“知天下”的刘伯温,却不懂得“唇亡齿寒”的道理,不懂得也罢,在天下太平之时,为人臣者,低调做人是唯一可以明哲保身的“七种武器之一。”

李善长李善长比朱元璋大十多岁,当朱元璋还在郭子兴的队伍当兵吃粮时,善(擅)长看相的他就批点“此子贵不可言。”同时秘密指点朱元璋应该要问鼎中原,从饥饿中逃生的一个和尚,大脑深处的“帝王之心”电路瞬间被接通。

洪武三年(1370),朱元璋大封功臣时,首先就是想到的他,封为韩国公及官职,俸禄四千石/每年。远远高出刘伯温,原因就是李善长是“淮西集团”的董事长。董事们都是朱元璋的老乡。

既然你位极人臣,又是“董事长”,只有两条路供你选择:

一,激流勇退,安享晚年。

二,低调做人,勤奋工作。

他聪明的选择了忠实于自己的胡惟庸作丞相,自己准备回到故乡渡过剩下余生。

洪武二十三年(1390),77岁的李善长被朱元璋劝退,退休后的待遇极其理想;不过也许是年龄大了的原因,糊涂的他为了修房子,竟然向湯和借兵士三百,这是很小一件事,但是开国功臣汤和因为胡帷庸案的发生,敏感的觉得朱元璋已经对举荐人李善长有了看法,于是毅然举报李善长,朱元璋心头很不安逸,但念及旧情,还是喝口水吞下这件事。

祸不单行,同年四月,在押犯中有李善长的亲戚丁斌等人,李善长顾及亲情,向朱元璋求情,希望法外开恩。朱元璋想起往事,勃然大怒,干脆再审人犯,结果还审出了李善长参与了胡惟庸案。

犯人交待了一句关键词,当胡惟庸拉老功臣李善长下水时,李善长说“吾老矣,吾死,汝等自为之。”

这叫隐匿谋反,知情不报。朱元璋判决诛杀李善长全家七十口人。只有他的儿子是驸马,才免其一死。

小结,铁血皇帝朱元璋的所作所为,我认为是在为他的儿孙辈清除“隐患”,同时,李善长自认为有免死金牌在手,可以高枕无忧,其实是大错特错。因为他忘记了《周易》乾卦的“亢龙有悔”,所以物极必反。他不擅(善)长做官,尤其是做大官。

结语

造反是一件成功率极小,但是代价却不堪回首,是掉头的大事,这三个文臣武将在开国功臣中的水平只能算是二、三流,没有强大的军事力量和强大的心脏、超人的智慧,在铁血皇帝朱元璋时代,企图造反只能是痴心妄想。

如果蓝玉、胡惟庸、李善长一起造反,能扳倒朱元璋吗?

不可能,中国帝王史上,也没有出现开国皇帝被谁扳倒的,皇帝一登基,羽翼都已丰满,文武大臣各就各位,一般都是忠心护主,即使有两三个对皇上不满,他们的力量也不足以扳倒皇上,早已编织好了相互牵制的关系网,有的朝代到了晚期才出现扳倒的情况,那也是皇帝自己不作为造成的。

如果蓝玉、胡惟庸、李善长一起造反,能扳倒朱元璋吗?

绝对不可能,虽然说三个臭皮匠顶个诸葛亮,但是这也只是说的想法,并不是说,蓝玉、胡惟庸和李善长这三个臭皮匠绑在一起,就是朱元璋的对手了。

为什么这么说呢,我们从以下几点进行剖析

朱元璋不是一个人在战斗我们都知道,除了李善长是明初开国六公以外,蓝玉和胡惟庸都是小一辈的人,胡惟庸是李善长一手提拔起来的,胡惟庸能够成为左丞相也都是靠着李善长的提拔,而蓝玉更是侄子辈的人。

而之所以会说他们三一起造反,基于一个前提就是胡惟庸在1379年被告发要造反的事实。

那么我们就来看看,1379年,题目中这几个人都在干嘛。

李善长

公元1376年,朱元璋的女儿嫁给了李善长的儿子李祺,但是这个时候朱元璋生病了,刚刚成为皇亲国戚的李善长竟然不来探望朱元璋的病情,这让朱元璋十分生气,李善长也因此获罪,尽管如此,不久之后,李善长还是和曹国公李文忠一起统领中书省、大都督府、御史台,共同商议国家大事。

这个时候的李善长虽然手上仍然掌握大权,而且是朱元璋亲自允许的,但是因为之前的事情,已经地位有所下滑了,再不是开国之初那么风光了。

胡惟庸

胡惟庸在杨宪被朱元璋杀掉之后,地位逐渐升高,后来更是成为左丞相,名副其实的文官之首,生杀大权在握,有些事情甚至不向朱元璋禀告,自行解决。

而且还因为日渐膨胀,慢慢的有了异心,联系吉安侯陆仲亨、平凉侯费聚在外私自收集兵马。

蓝玉

蓝玉也是在朱元璋起兵没多久就开始跟随朱元璋征战天下,1374年,蓝玉带兵攻克占领兴和,复活元国公贴里密赤等59人,在1378年,蓝玉又和母婴一起征讨西番的叛乱,因为在第二年,也就是1379年,蓝玉因为得胜还朝,被朱元璋封为永昌侯。

蓝玉在军中的威望变得更高了,而且还获得了世袭侯爷的封号。

朱元璋

其实我说朱元璋,主要是为了说他的身边还有谁。

众所周知,明朝开国初期,开国六公中只有李善长是文官,其他五个人魏国公徐达 、曹国公李文忠、 宋国公冯胜 、卫国公邓愈 、郑国公常茂,除了邓愈是在1377年去世了以外,其他四个人可都是活的好好地啊。

这几个人,都是在军中的地位无比高大,很多士兵都是跟着他们出生入死的,蓝玉他们想要命令所有士兵一起造反,根本是不可能的事情,如果不能够呼应所有士兵谋反,那何谈扳倒朱元璋呢。

所以我说朱元璋不是一个人在战斗,三个人本来就干不过朱元璋,更何况朱元璋还有这么多武将在身边呢,不说那些文官,这些武官就足矣灭掉三人的合力反叛。

朱元璋的锦衣卫要知道,朱元璋的锦衣卫可是明朝初期人人生畏的机构,他们可以抓捕任何人,并且进行不公开的审讯。

朱元璋设立锦衣卫之初是为了监视自己身边的大臣的一举一动,影视剧《朱元璋》中,刘伯温身边跟随自己十多年的随从都被发展成了锦衣卫,厉害之处可见一斑。刘伯温身边都会有锦衣卫的存在,更何况李善长、胡惟庸等人了,虽然说胡惟庸在谋反之初,可能朱元璋并不清楚。

但是如果自己手下三位大臣同时谋反,而且还是一起的,朱元璋手下的锦衣卫不可能不知道,所以在谋反的火苗刚刚兴起还不到燎原之势的时候,就会被朱元璋掐灭在摇篮里了。

朱元璋本人我们就算不说朱元璋身边的大臣和锦衣卫,仅仅朱元璋自己,就不是一个轻易能被扳倒的人。

朱元璋手下,功劳最大的不是蓝玉,而智谋最高的也不是李善长、胡惟庸等人,哪怕杨宪、刘伯温也被朱元璋收拾的服服帖帖的,徐达,汤和等人也是俯首帖耳,不敢造次,所以说朱元璋的手段非常。

不然朱元璋如何从一个放牛娃或者说化缘的和尚成长为一代开国君主呢。

所以说,哪怕是名相李善长、胡惟庸和悍将蓝玉绑在一起也不能是朱元璋的对手,更别提要扳倒朱元璋了。

你们觉得呢。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。