为什么郑和七下西洋后,明清没能发展为海洋贸易大国?

首先在于郑和下西洋本身的目的,政治意义大于经济意义!

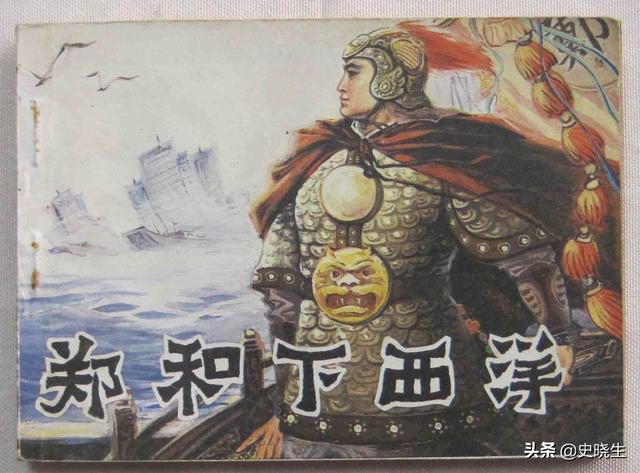

郑和下西洋,是明朝永乐年间以及宣德年间的一系列海上远航运动,第一次航行始于永乐三年(1405),末次终于宣德八年(1433).期间共历经七次航行,由郑和担任出航正使,最远到达东非、红海。

郑和其人,人称三宝太监。自靖难之役便跟随朱棣。在朱棣登上皇位后,更得朱棣喜爱。之所以让郑和担任这个远航正使,朱棣也有更深层次的原因。

远航的政治意义

从明面上来讲,新皇登基,四海初定,彰显国威一直是我国古代一个不变的传统。最出名的莫过于大唐,出使吐蕃,和亲等等。到了明朝,也不例外。在经过朱元璋对大明几十年的统治后,到了朱棣这一代,内外政基本安稳,是时候向邻国来展示我大明的国威了。

从暗地里来讲,朱棣登上的皇位,毕竟是从他侄子建文帝手中夺过来的。而南京皇宫的一场大火,建文帝生死未知,始终是朱棣的一块心病。据《明史》载:先濙未至,传言建文帝蹈海去,帝分遣内臣郑和数辈浮海下西洋。朱棣曾派出两队人马寻找建文帝的下落,一队是大臣胡濙,而另一队,就是郑和。朱棣得到传言,说建文帝远遁到海外,于是借助船队,一来彰显大明国威,二来暗地里寻找建文帝朱允炆。这就是远航的真正目的。

鉴于此,远航,从根本上就是一个赔钱的买卖。在郑和远航的15世纪,世界上发生了另外两件和海洋相关的的远航事件,一个是达伽马绕过好望角到达印度,开拓了印度洋新航线;另一个就是哥伦布穿越大西洋抵达美洲。这两个远航,为欧洲人带来了巨大的财富,因为他们本身抱着的目的就和郑和不一样。

明朝的海禁政策

说到郑和的远航,不得不得就是明朝的海禁。据《大明律》记载,凡是私自造大船的,前往番国买卖,潜通海贼,同谋结聚,及为向导劫掠良民者,正犯比照己行律处斩,仍枭首示众,全家发边卫充军。更有甚者,卖与夷人图利者,为首者处斩,为从者发边充军。

一系列的高压政策,使得明朝的海运贸易,陷入了封锁的境地。包括后来的清朝,更是采取了闭关锁国政策,更让这种情况加剧,若是当初在郑和下西洋建立的大好开端下,再采取开明的贸易政策,我国的海运,必定是要比蛮夷强取豪夺要好的得多,走得更远,可惜,历史不会重来,一系列的海禁政策,对海上贸易形成了一个巨大的打击。商人无法通过海洋贸易,沿海的百姓更不能走这条路,只得入海为寇,长此以往,只能望洋兴叹罢了。

经济形态决定意识形态

自古以来,我国一直是以农业经济为主体经济结构。这源自于我国地大物博,一切完全可以靠着自给自足来生存,而外国就不一样,对于西方国家,能够发展海上贸易是梦寐以求的事情。更多的资源,更多的人口,这一切都是西方国家求之不得的东西。所以,他们会想尽一切办法来走海上贸易这条路。

反观中国,封建统治下,维稳,是统治者最为重视的大课。如何维稳,首先是要愚民,如何愚民,那就是让人老老实实在限定的土地上,重农抑商,是很多朝代的政策。商业确实能够带来财富,但是同样带来的就是政治的不稳定性。权衡利弊,在维稳和财富比较下,统治者还是非常愿意放弃部分的财富来保持政治的稳定,毕竟,普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣。其中道理,不言而喻。

各种原因的加持下,郑和下西洋,成为了历史上非常有名的一个壮举,但是却没有成为中国走向世界的一次机会,这不是谁的错误,是历史的必然。

为什么郑和七下西洋后,明清没能发展为海洋贸易大国?

首先要明确一点,郑和是奉明朝皇帝的御旨出使西洋的,出使的目的是为了扩大明王朝的政治影响,提高明王朝在国外的地位和威望,同时用中国的货物去换取海外的奇珍异宝,所以乘坐的船只又叫作“宝船”。郑和每到一地,就表示中国愿意和各国通好,然后与他们进行贸易,约请他们派遣使臣到中国来。

从永乐三年(1405年)到宣德八年(1433年)之间,中国杰出的航海家郑和曾率领船队七次下“西洋”,前后到达过亚非三十多个国家。

严格的说来,郑和下西洋,不能算是贸易,只是宣扬国威,万邦来朝。当然,郑和下西洋也不同于近代的西方殖民掠夺。西方殖民者东来后,打着贸易的幌子,行殖民掠夺之实。他们能掠夺则掠夺,不能掠夺则开展正常的贸易。一旦自身实力强大,则殖民掠夺,与海盗无异。

历史上,由于西方殖民者的海盗行径,明清都实行海禁,严禁沿海人民出海贸易。直至乾隆时期,清政府规定,对外贸易只准在广州进行。

清朝统治者狂妄自大地认为,这些外国商人都是来自微不足道的蛮夷小国,而自命为高于万邦的“天朝”,他们根本不想去认真了解外国,天真地认为:天朝地大物博,无所不有,无须与外夷互通有无。这显然是封建统治者们落后愚昧。所以,明清两朝也就不可能成为海洋贸易大国。不仅如此,落后就要挨打,正是由于清政府闭关锁国,盲目自大,唯我独尊,中国从近代远远落后于西方。

为什么郑和七下西洋后,明清没能发展为海洋贸易大国?

笔者查看已有的回答,看到是大量篇幅叙述郑和七下西洋的情况,对明清没能发展为海洋贸易大国理由叙述感觉不够透彻不够清晰,这里说一下自己的看法,不当之处留言点评。

郑和下西洋是明代永乐、宣德年间的一场海上远航活动,首次航行始于永乐三年(1405年),末次航行结束于宣德八年(1433年),共计七次。由于使团正使由郑和担任,且船队航行至婆罗洲以西洋面(即明代所谓“西洋” )故名。

在七次航行中,三宝太监郑和率领船队从南京出发,在江苏太仓的刘家港集结,至福建福州长乐太平港驻泊伺风开洋 ,远航西太平洋和印度洋拜访了30多个国家和地区,其中包括爪哇、苏门答腊、苏禄、彭亨、真腊、古里、暹罗、榜葛剌、阿丹、天方、左法尔、忽鲁谟斯、木骨都束等地,目前已知最远到达东非、红海。郑和下西洋是中国古代规模最大、船只和海员最多、时间最久的海上航行,也是15世纪末欧洲的地理大发现的航行以前世界历史上规模最大的一系列海上探险 。

郑和七下西洋后,明清没能发展为海洋贸易大国的原因千百年来,人们毫不吝惜对郑和下西洋的溢美之词,可是这其中却存在一个吊诡之处:郑和率领船队七下西洋,打通了航路,沟通了沿海各国。可以说,郑和已经为中国发展海洋贸易提供了十分良好的外部条件,而且这一步,比西方还要早上百年踏出。可是,明清数百年间,却始终无法发展成为海洋贸易大国,这到底是为什么呢?

一个结果的发生,是由内因和外因共同作用的,明清在郑和七下西洋的情况下,依旧没有发展成海洋贸易大国,自然也有其内因和外因。当然,这其中内因又是主要原因。内因主要有三:

一. 郑和下西洋本身的局限性

郑和下西洋是一件伟大的历史事件,但这并不意味着郑和下西洋本身是没有局限性的,恰恰相反,从商业的角度来看,郑和下西洋是一次彻底的“亏本买卖”。

《明史》载:“先濙未至,传言建文帝蹈海去,帝分遣内臣郑和数辈浮海下西洋,至是疑始释。”马敬则在《瀛涯胜览序》中说:“洪惟我朝太宗文皇帝、宣宗章皇帝,咸命太监郑和率领豪俊,跨越海外,与诸番货……盖声名施及蛮貊,使普天之下,含灵蠢动悉沾德化,莫不知有其君而尊亲焉。”这便说明,明代永乐、宣德年间,郑和七下西洋,主要目的是寻找建文帝和宣扬明朝威德,至于“与诸番货”,则只是顺带做的事情。事实上,郑和下西洋中,与诸番贸易得来的也基本上都是香料和奇珍异宝,它们最终都要献给皇室,而不是用于商业贸易。而且,为了宣扬威德,明朝付出的经济代价往往要比诸番高得多。

1407年九月初二,大明国首都南京充满了节日般的欢乐。远航归来的郑和,在这里举行了隆重的献俘仪式。当着文武百官和各国使臣的面,郑和将其在南洋旧港擒获的海盗首领陈祖义等三人献给朝廷。明成祖(永乐皇帝)朱棣下令即刻处斩,“诸夷闻之震慑”。

在官方的史册中,陈祖义伏诛被看做是大明王朝扬威异域的一大胜利。“帝大悦,爵赏有差”(《明史》)。在擒获陈祖义战役中有功的旧港侨领施进卿,被任命为宣慰使,“赐印诰冠带文绮纱罗”。宣慰使,是大明帝国为了治理边疆少数民族而设的官职,为从三品。

在一片弹冠相庆之中,包括在后世的普遍称颂声中,大多数人都不曾注意到:刽子手的鬼头刀,不仅斩下了陈祖义的脑袋,而且也斩下了海洋中华的希望。波涛之上,中国“海盗”们与西方“海盗”们争夺着蔚蓝色的生存与发展空间。不同的是,当西方“海盗”得到其祖国的强大支持、成为拓殖先锋时,中国“海盗”却必须时时面对自己祖国、来自背后的攻击。

所以,郑和下西洋虽然打通了航路,一定程度上推动了明朝的海上贸易,但这只限于安全性,至于明朝海上贸易发展艰难的本质问题,则没有得到解决。而且,郑和下西洋还给明朝带来了巨大的财政负担,以致于最后明朝不得不停掉下西洋。常见的说法,认为郑和下西洋拓展了中外的贸易交流。而实际上,郑和下西洋恰恰摧毁了宋元两代数百年来积累的中国商业文明和它的贸易体系。

二. 明清两朝的“海禁”及闭关锁国政策

从隆庆年间开放,明朝的海上贸易迅速发展来看,如果明清两朝能够抓住郑和开辟航路的这个机会,大力发展海上贸易,那么扭亏为盈轻而易举。只可惜明清两朝不仅没有这样做,反而大力推行“海禁”和闭关锁国政策。

《大明律》曾规定:“若奸豪势要及军民人等,擅造三桅以上违式大船,将带违禁货物下海,前往番国买卖,潜通海贼,同谋结聚,及为向导劫掠良民者,正犯比照己行律处斩,仍枭首示众,全家发边卫充军。其打造前项海船,卖与夷人图利者,比照将应禁军器下海者,因而走泄军情律,为首者处斩,为从者发边充军。”清朝也曾针对海禁颁布法律:“严禁商民船只私自出海,有将一切粮食、货物等项与逆贼贸易者,……不论官民,俱行奏闻正法,货物入官,本犯家产尽给告发之人。该管地方文武各官不行盘诘擒辑,皆革职,从重治罪;地方保甲通同容隐,不行举首,皆论死。”(《清史稿》)不论是明朝的海禁,还是清朝的闭关锁国,对于海上贸易都是一个巨大的打击。在孤立、自闭的政策下,商人们无法发展海外贸易;沿海的百姓们无路可走,只能入海为寇,侵扰中国边境,然后朝廷又因此加紧海禁政策,以致于形成恶性循环。

三. 中国的经济结构决定的

这种海禁政策恶性循环的根源,还在于中国的经济结构。其实,能够发展海上贸易对西方国家来说是梦寐以求的事情,地理大发现的根本目的就是发展海上贸易。可是中国却截然不同,以自然经济、小农经济为主的经济结构决定中国必须实行“重农抑商”的政策。

作为农业赋税供养的国家,中国统治者极度强调农业生产和内部稳定。在“维稳”的思路决策下,在统治者的眼中,商业能够带来财富,但它却会危及统治,只有农业才是国之根本。所以统治者愿意以放弃民间海上贸易为代价,封锁沿海地区,防止倭寇侵扰,关起门来统治。更何况,官方也不是全然放弃了海上贸易。

据记载长期造船,长江中下游地区的大树都被砍得差不多了,造船成本大幅上涨。明代早期造一条50米的大船大概要花2500两白银,到晚期就要4000两,到了清朝康熙年间就得10000两以上。

事实上,不能说明清两朝的中国不是一个海上贸易国家,不论是否实行海禁,两朝其实都没有断绝官方的海上贸易,毕竟自己赚钱这种事情统治者还是愿意做的。只是,一个国家如果只允许官方进行海上贸易,其海上贸易的总体量和竞争力都会受到限制。当西方列国纷纷瓜分世界,发展海上贸易赚取大量钱财的时候,明清两朝却在自缚手脚,此消彼长之下,中国自然不可能成为海上贸易大国。不过,明清两朝没能抓住郑和下西洋的机会发展成为海上贸易大国,也与外因有关。所谓外因,便是当时中国外部的海上贸易环境。郑和下西洋打通了航路不假,但是航路上的威胁却没有清除。朱元璋建立明朝以后,海外有张士诚的残余势力,还有倭寇的侵扰。

明谢肇淛《五杂俎》记载:“元之盛时,外夷外贡者,至千余国,可谓穷极天地,罔不宾服,惟有日本,倔强不臣。阿拉罕以师十万从征,得还者仅三人。至明初,日本仍不服王化,冥顽如初。”明朝派出使臣想和日本联合剿灭倭寇,但是日本天皇却将使臣杀害,并要求与中国通商。在这种情况下,明朝自然不可能答应日本的请求,只是开战代价又太大,于是明朝干脆实行海禁,“寸板不许下海”。

到清朝时,东岸沿海地区又有郑成功等反清势力。清朝为对抗他们,也实行海禁。在这种情况下,明清两朝一旦开海,便要付出巨大的代价。从长远的眼光来看,发展海上贸易的收益当然比开海所要付出的代价要大得多,但在将商业看作“末流”的统治者看来,实行“海禁”,是一个一劳永逸,简单效率的方法。

反弹琵琶,另一种观点,海禁,是为了发挥自己优势其实朝廷郑和下西洋不是为了明朝的面子工程,跟外邦的朝贡贸易是赔钱赚吆喝,我们又不是人傻钱多,这就像汉唐时期花了那么大的代价打通西域,那不是大老远过去炫富的,是为了打通商路挣钱用的。到了明朝也是这个理,政府花了这么多钱,出动了令周边各国都颤抖的威猛舰队,那也是为了增进贸易收入,打通朝贡海路用的,政府增进的当然是政府朝贡贸易了,这块笔者要多说几句,很多人都以为朝贡出于政治目的,完全用钱买心理安慰,其实朝贡贸易可不是出于政治的亏本买卖,而是优先考虑了贸易其次才是政治因素,明朝前期朝贡贸易是进口内销挣自己人钱,结果导致是货币流出,1567年中国通过对外贸易引进白银之前,朝贡贸易只造成中国财富和货币的流失,郑和的远洋活动输出的铜钱以及白银不计其数,当时铜钱也被赏赐给外国的使者,这就造成明初很多铸造的铜钱以及白银流失海外,朝贡初期朝廷向外藩进口的货物多是珠宝香料等,而中国的代价则是货币,货币是商业资本特殊发达的社会财富最高形式,无论是打击贸易还是鼓励贸易,都会把货币外流视为头等禁事,例如南宋也有“金银铜铁货不许下海”,唐代《唐律疏议》记载“金,银,铁,不得度西边北边诸关”,所以明初实打实的真金白银于朝贡中流失,真是当时最得不偿失之事。

后来朝廷看到大量货币外流,心想这可不好,我得再赚回来,既然可以利用海洋贸易补贴货币流失为何弃之不顾,于是1567年国家外贸产生了,而且是基于海禁政策产生的,利用海禁限制自由贸易,然后进行国营贸易,国家垄断进出口,与西洋国家进行丝绸,瓷器贸易中得到大量白银,垄断价格再卖到国内,赚的钱用来补贴国库,《明史.食货志》记载:“海外诸国入贡,许附载方物与中国贸易。因设市舶司,置提举官以领之……”另据顾炎武在《天下郡国利病书》中所讲,明朝政府对朝贡商品收取货物税。附进物先收50%的货物税,余者由官府给值收购。货物进入港口全部封仓后,待抽20%的货物税才准开仓交易。

到了明朝中后期随着江南沿海一带,南方手工业逐渐发达,体现在手工工厂即家庭作坊的数量.规模扩大,生产工具与技术更新,产量增加。最重要的是当时在江浙一带的丝织业出现了以出卖劳动力为生的“机工”和以生产丝绸获取利润的“机户”,以及福建泉州一带的大型瓷器工厂,产地开始集约化,产量开始量产化,这一切带来的是生产力的提高和资本主义的抬头,然而当生产力大于国家外贸的程度时,很多商品就需要更加广大的市场,就要通过政府更大的朝贡贸易使得明帝国出口大于进口,造成的贸易顺差充盈了国库。

弗兰克在他的著作《白银资本———重视经济全球化中的东方》中认为,1400—1800年是以中国为中心的单一世界体系格局,他用贸易和套汇来说明他的这一理论,证明了明代中国通过与西洋各国的官方贸易赚取大量货币。中欧海上贸易航线建立后,美洲白银通过太平洋运到马尼拉,再转至中国,是美洲白银输入中国的主要渠道。

结语郑和下西洋,只凸显了航海技术层面的伟大,却凿沉了本可遨游全球的“海洋中华”的巨轮,断送了锐气勃勃的海外华人社区,从此海内外华商被抽去了脊梁骨,不依附于权力就无法雄起;虽然是政治压倒经济的伟大,却令数百年来和平、富庶、充满朝气的中国海疆成为海上墓地。

参考文献:

1.历史战争,为什么郑和下西洋打通了航路,明清却没能发展为海洋贸易大国?

2.时事纵横,中国为何在郑和下西洋之后进行海禁, 历史真相终于解开, 有人说这招真高!

为什么郑和七下西洋后,明清没能发展为海洋贸易大国?

明代郑和七下西洋,想必大家都很熟悉,这是明朝历史上的一次伟大航海壮举!那么既然有了郑和七次下西洋的壮举,为什么明清两朝未能发展为海洋贸易大国呢!

01我们先来说下明朝,大明王朝自建国开始,由于东南沿海倭寇为患,因此明太祖实行“片板不得下海”的禁海政策。但明初所实行的海禁却并非完全阻断海外贸易,而是将海外贸易实行官方化,称为“朝贡贸易”。

到了永乐年间,随着郑和下西洋开始,明朝的朝贡贸易发展至巅峰,据不完全统计,永乐年间共有60多个国家的国王或使臣200多次访问中国,进行朝贡贸易。

由于朝贡贸易的高度发展,让明代商人看到了海外贸易所带来的巨额利润,民间商人为了利益屡屡犯禁出海,因此促进了明代海外私人贸易的兴起。直至隆庆元年,由于东南沿海地区的倭患早已平定,再加上私人海外贸易的强烈需求,因此明朝政府迫于压力不得不开放港口,允许民间商人进行海外贸易。

但明朝政府开放港口是有限制的,它仅选择了月港这个狭小的地区作为通商口岸,正是因为狭小的空间方便控制,因此明代私人海外贸易虽然有所发展,却不能过份高估,毕竟一个小小的月港,其影响力必然是十分有限的,因此无法发展为海洋贸易大国。

02反观清朝时期,清朝的“海禁”政策,则是全面禁止海外贸易,不仅民间私人不得出海贸易,就连外国商人也不许来华贸易,其所实行的“海禁”政策时间从清初一直持续到了鸦片战争,此间未曾废除过“海禁”政策,实为真正的“闭关锁国”。

如此禁海,又怎么可能会有海上贸易呢!

为什么郑和七下西洋后,明清没能发展为海洋贸易大国?

明王朝永乐、宣德年间,三宝太监郑和率船队七下西洋,打通了中国同印度洋沿岸及红海一带的海上航路,被称为是与汉朝张骞齐名的“海上丝绸之路”,也是中国古代史上规模最大、意义最为深刻的海航壮举。

郑和下西洋和地理大发现的区别众所周知,西方国家的崛起正是来源于公元15世纪地理大发现时期的一系列航行活动,从资本原始积累到主导世界体系,可以说一系列的航海活动居功至伟。那么问题来了:郑和下西洋之后,明明打通了海上丝绸之路,但中国明清数百年时间却未能发展成海洋贸易大国,这又是什么原因?

原因主要有两点:首先就是郑和下西洋的根本目的不同于欧洲地理大发现时期的航行活动。郑和下西洋是单纯的外交活动,而不是商业活动,说简单点就是扬国威、炫国力,并未想过以航海来进行商业贸易,获得资本原始积累。

中国古代的政治体制和国策理念第二个原因则是中国明清时期的政治体制和国家政策。中国自古以来奉行的是“重农抑商”政策,本就不重视商业贸易。明清时期的“闭关锁国”和“海禁”政策更是将这一理念发挥到了极致。

而且商业贸易的崛起,必将带来国家政治体制的改革和蜕变,这一点更是封建统治者难以接受的一点。所以在内因和外因的双重作用下,郑和七下西洋成为了一次没有实质意义和深远影响的大型航海活动,中国也未能因此蜕变,发展为海洋贸易大国,令人惋惜!

为什么郑和七下西洋后,明清没能发展为海洋贸易大国?

谢谢平台说两句,说到明朝,永乐大帝,开创了历史先河,派郑和,七下西洋,开启了,水上丝绸之路,和东南亚的贸易,把中国的产品,带出去,把外国的产品,和文化带起来,促进了交流,创下历史先河,而在明朝,明太祖时期,和清朝政府一样,自认为中国,地大物博,什么物质都有,不需要外国的东西,所以说闭关锁国,封闭自守,而郑和下西洋,开出了先河,如果明朝政府,坚持下去,吸收外国的经验,发展贸易,中华文明,能提前几百年,而是郑和下西洋以后,过了几十年,再有没有发展?而西方国家,特别是英国,西班牙,荷兰等,开创了资本主义,工业革命,中国,落后西方呗!所以才有,鸦片战争,割地赔款,只有,发展,贸易,吸收外国的经验,发展我们自己,使国家强大,不受外强欺辱,我们才能,屹立世界东方,郑和下西洋,开创了文明先河,永入史册吧!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。