王维《送别》仅20字,为何能高人一筹?比其他送别诗妙在哪里?

说到王维,大家都很熟悉,王维是盛唐诗人的代表,河东蒲州(今山西运城)人,祖籍山西祁县。王维精通佛学,受禅宗影响很大。佛教有一部《维摩诘经》,是王维名和字的由来。王维诗书画都很有名,与孟浩然合称“王孟”。

王维的《送别》诗有三首,这三首中最绝的当属《送别•山中送别》这一首,说它绝,因为该诗不仅最短,只有20个字,而且写法也最特别的,韵味十足,成为后世传颂的千古佳作。

那么这首短诗妙在哪里?为何能高人一筹呢?下面我们就来分析一下。

《山中送别》

王 维

山中相送罢,日暮掩柴扉。

春草年年绿,王孙归不归。

译文:

自从在山中送走了你以后,夕阳西下我就关闭柴门。等到明年春草再绿的时候,远方的游子呀你能不能回来?

王维的这首《山中送别》,写的是与友人送别后的思念之情,我认为写得妙在三个地方。

一、妙在送别后

为什么说妙在送别后,一般人写送别诗,都是写与友人送别时的感人场景,或折柳垂泪,或掩衫哭泣,让人感动万千。如:

1、寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

一-王昌龄《芙蓉楼送辛渐》

2、相送情无限,沾襟比散丝。

一一韦应物《赋得暮雨送李胄》

3、一看肠一断,好去莫回头。

——白居易《南浦别》

4、挥手自兹去,萧萧班马鸣。

——李白《送友人》

但王维这一首送别诗很奇特,当时送别的情景不写,而重点写与友人分别后的自己内心感受。

“山中相送罢”,很清楚地告诉人们,自己与友是在山中告别的。也就是说,友人已经远走了,只有自己孤身一人,还沉浸在思念友人场景中。

所以,我们说王维这首送别诗,不寻常地以"山中相送罢"开篇,是作者有意为之,也是酝酿已久的表达方式。

这种不写送别场景,转而写送别后个人的情感体验真可谓是别具匠心。作者在第一句就告诉人们,我已经把友人送走了,“送罢”用得很好,口气平和,无起伏,仿佛什么也没有发生一样,无所谓。

作者有意把友人离别时伤人的情景谈化,好像在说,天下没有不散的筵席,有相聚就有分离,友人已经走了,走就走了,也没有什么。其实不然,他是为接下来的第二句埋下了伏笔。

二、妙在孤独时

“日暮掩柴扉”,第二句才衔接上了第一句的“山中相送罢”,可以说是起到了承上启下的作用。山中与友人告别,看似很随意,没有忧伤,但到了傍晚,夕阳西下,关上自家柴门的那一刻起,作者的内心才发生变化。

也就是说,作者山中送友走后,回到家中,这时日暮西山,倦鸟归巢。他独自一人到家,忽然之间觉得少了些什么?他关上柴门那一刻起,内心的孤寂就已经涌上心头。

"日暮掩柴扉",这个转折并不突然,甚至说还很自然。把朋友送走了,独自回家,天已黑了,关上柴门,这一连续动作自然朴实,合情合理。

但也就是在一刻,思念之情就充满了作者的内心。一个人独在山中,夜晚来临,山里寂静得可怕,全没有了白天的喧嚷。这时的寂静恰恰衬托出作者内心所能感受到的孤独。

细品这一句,作者没有写自己如何思念友人,但从他一连串动作中露出来的,都是对友人深深的怀念。所以,此时无声胜有声。

三、妙在不确定

“春草年年绿,王孙归不归”,最后这两句是作者发出的内心呼唤。从山中回来,关上门起,作者内心就不由自主地怀念起友人了。

这两句其实是出自《楚辞·招隐士》中的两句“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”。此处作者用来,真于谓恰到好处。

为什么这么说,因为“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”,这两句话的意思是说:春天的草已经长得很茂盛了,可远游的王孙依旧没回来。

这两句诗可以和作者思念远方友人的急切心情是一致的,而且场景也很相似。

作者把自己内心朌友人归的希望寄托在春草上,盼望着春天的到来和草绿的时候,友人就该回来了。但草每年都是枯萎了又绿,可友人什么时候才能回来呀?

固为不知道友人何时归,回来的时间不确定,反而更激起了作者的思念之心,以及那种对友人离去的不舍。

友人才刚送走,回到家就开始在想什么时候才回来。这种不确定性与开头刚"送罢"友人形成了很强的时间上对比反差,把思念之情进一步升华放大。

总之,作者以清新的笔法,奇特的构思,精准的用笔,高人一筹的写作水平,最终才让这首送别诗成为千古绝唱。

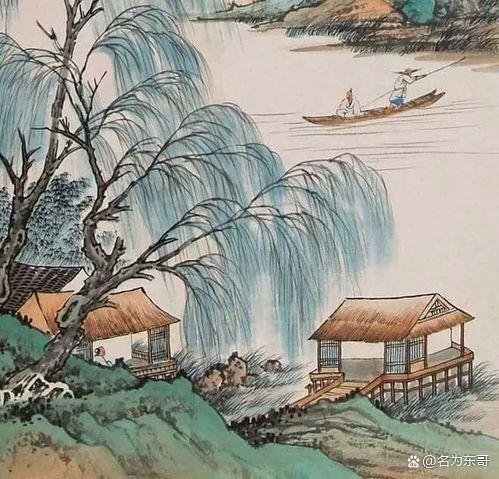

图片来自网络

王维《送别》仅20字,为何能高人一筹?比其他送别诗妙在哪里?

王维有三首《送别》诗,其中两首都入选了《唐诗三百首》,如果是20字的,那便是王维的五绝《山中送别/送别》,该诗是送别诗中非常特殊的一首,也是他三首《送别》诗中写法最特别的一首,简短的诗句描绘出了极深的韵味,因此成为了传颂千古的佳作。

王维非常善于从平淡的生活中组织素材,并将之以朴素自然的语言描绘出来,但往往却能够打动人心,让人印象深刻,这首《山中送别》诗,便是这样一首佳作。诗曰:

送别/山中送别

王维

山中相送罢,日暮掩柴扉。

春草明年绿,王孙归不归?

小注:“明年”也作“年年”。

一般人写送别,都是从“送”开始写起,重点描写送别时的场景,但是王维这首诗,却独辟蹊径,直接从送别之后写起,他说“山中相送罢”,一开头就告诉大家,送别已经完成了,送行时的场景、惜别的依依不舍,全都不让你“见到”。

接着,词人又直接将时间带到了傍晚时分,“日暮掩柴扉”,诗人在时间上的跳跃,正是他的高明之处,要知道,送别之后的那段时间,才是最为难熬的,好不容易熬到了天黑,终于不用眺望远行的道路了,诗人赶紧去关上了大门,这个关门的举动,也在黄昏落日中,显得有些孤独和寂寥,试想,即将到来的漫漫长夜,又该如何去忍受呢?

可是,词人并没有直接写长夜难熬,内心伤感,只是在末尾两句,淡淡地发出了一个问句:“春草明年绿,王孙归不归?”《楚辞·招隐士》中有这样一句:“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”,因游子远归、满目春草而倍加伤感,王维此处,无疑是化用了《楚辞》中的诗句来表现自己送别后的失落感,但是,他以这样一个悬念结尾,却又带给人无限余味,这正是王维的高明之处,全都让读者自己去品送别后的滋味。

如果说诗人从送别写到掩柴扉都是平静的,时间跨度相对较短,那么最后的这个问句,就赋予了极深的离别之感,时间跨度也是极长的,未来一年甚至数年,诗人都要为这离别而叹息,足见其真挚深厚的感情。

王维的这首《送别》,语浅而情深,含蓄中透着浓情,可以说是独具匠心,耐人寻味,诗人的特别之处,还在于不直接写离别场景,而是希望能够别后重聚,这是一般送别诗中想不到的地方。王维不写离别之景,却句句都有惜别之情,意中有意,味外有味,真是匠心别运,高人一筹。

额外再说一下,王维另一首选入《唐诗三百首》的《送别》是一首五古,也相当有韵味,诗曰:

下马饮君酒,问君何所之?

君言不得意,归卧南山陲。

但去莫复问,白云无尽时。

这首诗中,王维加入了一些“禅性”语言,犹如佛家弟子探讨学问,借助含蓄的暗示,寄托了自己的情感,诗人在安慰友人的同时,也表现了自己想要归隐的情感。诗人所有想说的话,想做的事,都凝结在一句“但去莫复问,白云无尽时”中,可以说相当有韵味。

王维还有一首《送别》,但知名度相对较低,一作《齐州送祖二》,诗曰:“送君南浦泪如丝,君向东州使我悲;为报故人憔悴尽,如今不似洛阳时。”比起入选《唐诗三百首》的两首五言来,还是有相当差距的。

王维《送别》仅20字,为何能高人一筹?比其他送别诗妙在哪里?

王维写的送别诗有好几首,最著名的当属《送元二使安西》,但那是一首七言绝句,显然不是题主要说的二十字的《送别》。此外,他还有送友人归隐的《送别·下马饮君酒》;送别日本遣唐使阿倍仲麻吕的《送秘书晁监还日本国》、从长江上游送别好友沈子福下江东的《送沈子福之江东》等等多首送别诗。

从20字的限定快来看,题主说的《送别》应该是五言绝句《山中送别》!

下边襟亚就来谈谈对于这首匠心独运的小诗,一点粗浅的认识。

王维和他的五言绝句《山中送别》山中相送罢,日暮掩柴扉。

春草明年绿,王孙归不归?

诗佛王维,诗人中的“花间第一流”,他的诗在语言和境界上自是别有洞天。作为山水画开宗立派的一代宗师,“一句一字,皆出常境”(唐代文学家殷璠言)。

这短短20个字的《山中送别》,自然也不例外。接下来,我们就逐句赏析赏析。

《山中送别》赏析高手出招,无招胜有招。

小演员表达情绪忍不住呲牙咧嘴表情夸张,老戏骨往往从微小之处入手,四两拨千斤的就把情感表达足了。

《山中送别》高明之处也正在于此。

在这首诗中,离别的寂寞、寥落和怅惘,没有下狠手去着力宣泄。

“山中相送罢,日暮掩柴扉”,诗人用近乎平淡的口吻交代着一场送别和送别之后看似波澜不惊的寻常行为。“黯然销魂者,唯别而已矣!”,谁不知道离别是一场心劫?沉默无语里是更饱满的伤情。

“道是无情却有情”,被冷处理过的伤感说到底更浓重、更浓稠……

“春草明年绿,王孙归不归?”刚刚分手,已在担忧久去不归了,还不是放不下、舍不得?

这两句是化用了《楚辞》中“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”而来的,离别的忧患千古都是相同的。对于离别之情的体会,也可穿越千古的光阴感同身受。王维之于《楚辞》如此,我们之于王维的诗亦如此。

王维的诗淡淡地说,我们细细地品!

如果非要说王维把这首送别的诗写得高人一筹,那大概正在于此诗平静中伸展出的张力。他越是拢着,情绪越是蔓延……

小结我承认,作为诗佛,王维的诗往往沐浴着一种不可言说的含蓄的玄理感,既空又满,让人欲罢不能。但是必须坦白说,送别诗中我最喜欢的并不是王维写的,而王维的送别诗,这首也不是我最喜欢的。至于所谓高人一筹和所谓比其他送别诗的妙处,我认为那也都是某种相对意义上的!大家说呢?

我是热爱诗词的襟亚,喜欢我的回答就请点赞、评论加个关注吧!

谢谢阅读!

——end——

(图片均来源于网络)

王维《送别》仅20字,为何能高人一筹?比其他送别诗妙在哪里?

您好谢邀!王维《送别》这首诗是写送友人归隐,看似语句平淡无奇,却是词浅情深,含着悠然不尽的意味。

王维(701年-761年),字摩诘,号摩诘居士,唐朝诗人,有“诗佛”之称。他的诗中有画,画中有诗,是盛唐诗人代表,今存诗400余首,重要诗作有《相思》《山居秋暝》等。王维多才多艺,精通佛学,受禅宗影响很大,音乐也很精通,他的诗书画都很有名,与孟浩然合称“王孟”。

《送别》

下马饮君酒,问君何所至?

君言不得意,归卧南山陲。

但去莫复问,白云无尽处。

王维这首《送别》用了禅法入诗,富于禅家的机锋。在这首诗歌创作中吸取了这种通过直觉、暗示、比喻、象征来寄于深层意蕴的方法。这首诗的亮点是他在诗中将自己复杂的内心世界感受凝缩在“白云无尽时”这一幅画面之中,从而达到“拈花一笑,不言而喻”,寻味无穷的艺术效果。

谢谢!祝您生活愉快!

王维《送别》仅20字,为何能高人一筹?比其他送别诗妙在哪里?

谢谢邀请!王维的《送别》仅20字,为何能高人一筹?根据问题的提出,这个《送别》诗指的是:

山中相送罢,

日暮掩柴扉。

春草明年绿,

王孙归不归。

这首诗之所以能高人一筹,关键在别后的思念上。山中,交代送别地点;日暮,交代送别时间。全诗的匠心,关键在下联,作者独自发问,春草明年还会绿,老朋友还会不会来呢?至于送别时难舍难分的场景,是什么样子,作者没有说,但是我们从作者希望在明年百花开放的春天,老朋友再来,就可以看出,作者和老朋友之间的感情是非常真挚的,送别的场景,读者也能体会出,场面何等感人。但我们也相信,老朋友一定会来的。

其实,王维的送别诗,《渭城曲》,又叫《送元二使安西》,《阳关三叠》:渭城朝雨浥轻尘,

客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,

西出阳关无故人。

这首送别诗确实也是胜人一筹的,关键在别后的设想上。朝,交代送别时间;渭城、客舍,交代送别地点;雨浥轻尘、青青柳色新,交代了送别的环境,尽管春天的环境再美,但是面对的是离情别绪,难免对美景会伤感,雨滴也好想是分别的泪水,老朋友啊!人生离别,这是常事,但愿你在这即将分别之时,再喝完这杯酒,要知道,向西边出了阳关,就再没有像我这样的老朋友了。作者没有说和老朋友的友情多么好,但我们也能从“西出阳关无故人”看出作者是元二最好的朋友了,朋友间真挚的感情也流露在字里行间了。

我感觉,《渭城曲》读起来,艺术成就、思想感情不亚于《送别》,

这首诗和高适的《别董大》,都是唐代送别诗的精品。

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。莫愁前路无知己,天下谁人不识君。都是千百年来,脍炙人口的名句,广为传颂。

王维《送别》仅20字,为何能高人一筹?比其他送别诗妙在哪里?

他的意味更为深长,草木年年绿了又绿,好朋友就此别过后,却不知什么时候才能相见了!这意境让诗里诗外,诗人和读者都倍感惆怅了!这就是《送别》的奇妙之处,别后的感思起到了送的点睛之笔,重点在别后的惆怅和感慨,送的情景只是铺垫而已!

《山中送别》

山中相送罢,日暮掩柴扉

春草明年绿,王孙归不归

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。