古诗词何时开始有芭蕉意象的?哪些诗句比较有名?

这个还真不知道啊,古诗词何时开始有芭蕉意象的,已不好考证,但应该是很早以前就开始有了。

我们知道,芭蕉,是与孤独啊,忧愁啊,这些情绪紧紧联系的。在我国南方就有丝竹乐《雨打芭蕉》,缓缓听来,那种如诉如泣声音感觉,会不禁会让人泪下。

在诗人眼里,芭蕉和细雨更是忧愁的景物,两物加在一起,更加惆怅了,雨打芭蕉,芭蕉叶上发出的雨声更能令人潸然泪下。

所以,芭蕉很早就在文人墨客眼里,就是代表着孤独与忧伤,很多诗人就是借助芭蕉,来达到抒发个人情绪,表达离散之目的,因此,留下了不少著名的诗词作品。

下面让我们来欣赏有关芭蕉的著名诗篇。

1、 《代赠》(唐代)

一一李商隐

楼上黄昏欲望休,玉梯横绝月如钩。

芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。

这首诗描写是一位女子思念远方丈夫的期盼心情。

2、《添字采桑子•芭蕉》

一一李商隐

窗前谁种芭蕉树?阴满中庭。

阴满中庭,叶叶心心,舒卷有余情。

伤心枕上三更雨,点滴凄清。

点滴凄清,愁损离人,不惯起来听。

这是李清照南渡时期的作品,一来是思念已经过世的丈夫,二来也是思念家乡,同时对懦弱的朝廷也有一些埋怨。

3、《长相思》(南唐)

一一李煜

云一緺,玉一梭,澹澹衫儿薄薄罗。

轻颦双黛螺。秋风多,雨相和,

帘外芭蕉三两窠。夜长人。

这首诗描写了一位女子孤独寂寞的愁苦心里。

4、《戏题草树》(唐代)

一一张说

忽惊石榴树,远出渡江来。

戏问芭蕉叶,何愁心不开。

微霜拂宫桂,凄吹扫庭槐。

荣盛更如此,惭君独见哀。

5、《一剪梅.舟过吴江》(宋代)

一一蒋捷

一片春愁待酒浇,江上舟摇,楼上帘招。

秋娘渡与秦娘桥,风又飘飘,雨又萧萧。

何日归家洗客袍?银字笙调,心字香烧。

流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。

6、《连雨 》

一一白居易

风雨暗萧萧,鸡鸣暮复朝。

碎声笼苦竹,冷翠落芭蕉。

水鸟投檐宿,泥蛙入户跳。

仍闻蕃客见,明日欲追朝。

7、《夜雨》

一一 白居易

早蛩啼复歇,残灯灭又明。

隔窗知夜雨,芭蕉先有声。

8、《逢归信偶寄》

一一 李益

无事将心寄柳条,等闲书字满芭蕉。

乡关若有东流信,遣送扬州近驿桥。

9、雨 杜牧

连云接塞添迢递,洒幕侵灯送寂寥。

一夜不眠孤客耳,主人窗外有芭蕉。

10、《芭蕉 》

一一杜牧

芭蕉为雨移,故向窗前种。

怜渠点滴声,留得归乡梦。

梦远莫归乡,觉来一翻动。

11、《戏题草树》

一一 张说

忽惊石榴树,远出渡江来。

戏问芭蕉叶,何愁心不开。

微霜拂宫桂,凄吹扫庭槐。

荣盛更如此,惭君独见哀。

12、《初夏睡起》

一一 杨万里

梅子流酸溅齿牙,芭蕉分绿上窗纱。

日长睡起无情思,闲看儿童捉柳花。

13、《思 》

一一李煜

云一緺,玉一梭,

澹澹衫儿薄薄罗。

轻颦双黛螺。

秋风多,雨相和,

帘外芭蕉三两窠。

夜长人奈何?

14、添字采桑子 李清照

窗前谁种芭蕉树?

阴满中庭;

阴满中庭,

叶叶心心、舒卷有馀情。

伤心枕上三更雨,

点滴霖霪;

点滴霖霪,

愁损北人、不惯起来听!

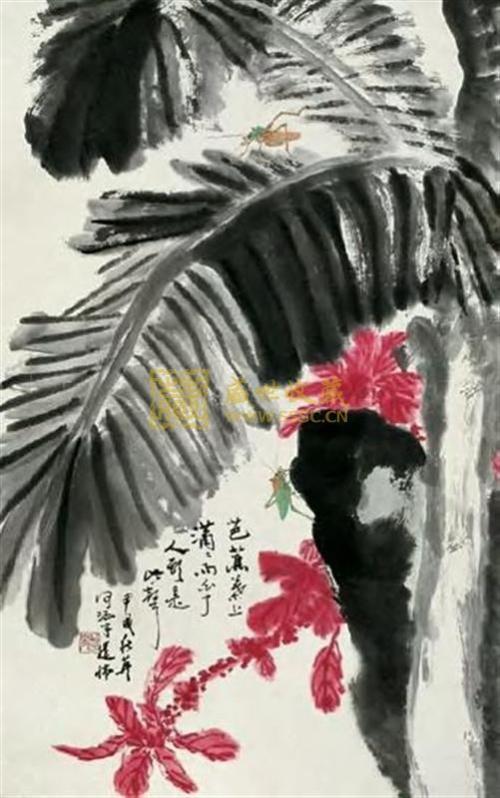

图片来自网络

古诗词何时开始有芭蕉意象的?哪些诗句比较有名?

芭蕉是我国古代文学中重要的植物意象和题材。

早在汉代,人们就开始了对芭蕉的开发利用,但地域分布的局限和实用价值开发较晚导致芭蕉进入人们的审美视野比较迟。东晋永嘉南渡之后,芭蕉才成为文学表现的对象。唐五代时期是芭蕉题材创作的发展期,作品的绝对数量和相对数量都有所增加,“雨打芭蕉”、“蕉叶题诗”、“未展蕉叶”等经典景象都成为文人寄托情感体验的重要方式。宋金时期是芭蕉题材创作的繁盛期,名家名作较多,芭蕉的物色美感得到深刻全面的发掘,芭蕉人格化也在这一时期形成。元明清时期是芭蕉题材创作的延续期,芭蕉成为俗文学和题画诗重要的表现对象。

芭蕉地域分布的局限和实用价值开发较晚导致芭蕉进入人们的审美视野比较迟,至东晋才成为文学表现的对象,但在唐宋时期出现了相对繁盛的创作局面。

古代文学作品从叶,花,姿态等多个角度全面深入地揭示了芭蕉丰富的物色美感,并将复杂而丰富的思想情感投射于芭蕉之上,透过芭蕉意象引发了文人凄苦愁怨,清雅闲适,佛性禅心等情感与情趣。

中唐以来,雨打芭蕉成为我国古代文学中重要的抒情意象.雨打芭蕉主要是由雨和芭蕉两种元素组成,呈现出声韵,节令,地域等丰富的美感特征.在欣赏吟咏的同时,雨打芭蕉引发了古代文人羁旅,闺怨,闲适等多种情感体验。芭蕉普遍的社会利用和独特的审美价值引起文人的广泛关注。芭蕉叶与花展示的物色美、特定的环境中呈现的景观美、人们在长期审美过程中发掘的神韵美等几个方面共同构成了芭蕉的审美内涵。

芭蕉不仅是语言艺术的重要题材,而且是园林、绘画等艺术形式的表现对象,多种艺术形式相互渗透,构成了丰富多彩的芭蕉文化。

有关诗词:

一剪梅·舟过吴江

宋代:蒋捷

一片春愁待酒浇。江上舟摇,楼上帘招。秋娘渡与泰娘桥,风又飘飘,雨又萧萧。

何日归家洗客袍?银字笙调,心字香烧。流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。

代赠二首·其一

唐代:李商隐

楼上黄昏欲望休,玉梯横绝月中钩。

芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。

添字丑奴儿·窗前谁种芭蕉树

宋代:李清照

窗前谁种芭蕉树,阴满中庭。阴满中庭。叶叶心心,舒卷有馀清。

伤心枕上三更雨,点滴霖霪。点滴霖霪。愁损北人,不惯起来听。

水仙子·夜雨

元代:徐再思

一声梧叶一声秋,一点芭蕉一点愁,三更归梦三更后。

落灯花棋未收,叹新丰逆旅淹留。

枕上十年事,江南二老忧,都到心头。

唐多令·惜别

宋代:吴文英

何处合成愁。离人心上秋。纵芭蕉、不雨也飕飕。

都道晚凉天气好,有明月、怕登楼。

年事梦中休。花空烟水流。燕辞归、客尚淹留。

垂柳不萦裙带住。漫长是、系行舟。

眼儿媚·愁云淡淡雨潇潇

宋代:石孝友

愁云淡淡雨潇潇。暮暮复朝朝。别来应是,眉峰翠减,腕玉香销。

小轩独坐相思处,情绪好无聊。一丛萱草,数竿修竹,数叶芭蕉。

长相思·雨

宋代:万俟咏

一声声。一更更。窗外芭蕉窗里灯。

此时无限情。梦难成。恨难平。

不道愁人不喜听。空阶滴到明。

清江引·秋怀

元代:张可久

西风信来家万里,问我归期未?

雁啼红叶天,人醉黄花地,芭蕉雨声秋梦里。

咏芭蕉

清代:郑板桥

芭蕉叶叶为多情,一叶才舒一叶生。

自是相思抽不尽,却教风雨怨秋声。

生查子·含羞整翠鬟

宋代:欧阳修

含羞整翠鬟,得意频相顾。雁柱十三弦,一一春莺语。

娇云容易飞,梦断知何处。深院锁黄昏,阵阵芭蕉雨。

古诗词何时开始有芭蕉意象的?哪些诗句比较有名?

衣冠南渡芭蕉雨,词赋北寻鹦鹉枝。

从秦汉开始,中国文化一直以北方或中原为主,诗经是河南陕西,乐府也应当以西安和西南地区为主,没有南方地区,当然除了楚辞以外。南方一带好像算是蛮化之地,蛮夷之地,北方人也不大瞧得起南方在文化领域的落后。

《列子》中就有蕉叶,只不过是用来覆盖东西所用,《左传》中也用,用蕉来形容地位低下的人,《吕氏春秋》里的蕉也只是日常用品,而且所谓的日常还只是普通百姓的居家物品,字里行间也不见得有多尊重或重视。

芭蕉,俗物也!

西晋末年,衣冠南渡,大批文化领域的知识分子被迫迁居到南方,南北朝那段时间正是这些乱世文人的伤春悲秋。随便查一下就可以知道,谢朓在一个秋天的夜里给自己的弟子讲解诗歌,里面启动了一个经典组合“芭蕉和梧桐”,诗句是“风振蕉荙裂。霜下梧楸伤”,由此可见,这应当是晚秋季节了。

多年后的一个夏天,庾信以及一些大臣陪着皇上浏览风景,皇上兴致一来,君臣写诗。庾信也写了一首,诗中有“衫含蕉叶气。扇动竹花凉”一句,显然,在这首诗里,把蕉和梅,竹,莲都放在了一起。

芭蕉和雨经常放在一起,应当是在唐朝吧,比如白乐天有诗句“隔窗知夜雨,芭蕉先有声。”司空图“雨洗芭蕉叶上诗”,岑参写过“雨滴芭蕉赤”。

所以,至少在小可看来,诗词中的芭蕉暗中隐藏的就是文化南迁!

古诗词何时开始有芭蕉意象的?哪些诗句比较有名?

西晋末年战乱不断,衣冠南渡,大批文化领域的知识分子被迫迁居到南方,南北朝那段时间正是这些乱世文人的伤春悲秋。有一文人叫谢朓在一个秋天的夜里给自己的弟子讲解诗歌,里面启动了一个经典组合“芭蕉和梧桐”,诗句是“风振蕉荙裂。霜下梧楸伤”,由此可见,虽写是晚秋季节了,可见诗文中开始出现了“芭蕉“。唐宋开始真正大量以“芭蕉"喻情。李清照曾写过:"窗前谁种芭蕉树,阴满中庭。阴满中庭,叶叶心心舒卷有舍情。"把伤心、愁闷一古脑儿倾吐出来,对芭蕉为怨悱。吴文英《唐多令》:"何处合成愁?离人心上秋。纵芭蕉,不雨也飕飕。"葛胜冲《点绛唇》:"闲愁几许,梦逐芭蕉雨。"雨打芭蕉本来就够凄怆的,梦魂逐着芭蕉叶上的雨声追寻,更令人觉得凄恻。

古诗词何时开始有芭蕉意象的?哪些诗句比较有名?

李渔在《闲情偶寄》中曾经写道,“蕉能韵人而免于俗,与竹同功”,是中国古诗词中一个常见的重要意象。芭蕉作为一种植物的最早历史记录,出现在晋代稽含所著的《南方草木状》中,“望之如树,株大者一围余”,“一名芭蕉,或许巴苴”。

芭蕉成为中国古代文学里的重要题材和诗词意象,则始于魏晋南北朝时期。在此之前,多生长在淮河以南地区的芭蕉,多作为奇花异草存在于古代北方的皇家园林之中,以供观赏。芭蕉真正进入古代文人的视野,始于以下事件的影响:

其一,永嘉南渡,芭蕉成为流寓南方文人的常见之物。

西晋八王之乱过后,北方社会动荡不安。永嘉年间,为了躲避战乱,许多百姓和文人纷纷南下,寻求平安。原本在北方皇家园林才能见到的芭蕉,在南方却是十分常见的植物,由此成为南下文人吟咏的重要题材。

在这一时期,像东晋卞承之的《甘蕉赞》和梁沈约《咏甘蕉诗》等,多集中在芭蕉的描摹状物阶段。而梁朝徐摘的《冬蕉卷心赋》,“拔残心于孤翠,植晚玩于冬余”,则已凸显出诗人以芭蕉寄托诗人愁苦心绪的意象雏形。

在梁沈约的《修竹弹甘蕉文》之中,芭蕉象征了“非有松柏后凋之心”的奸佞小人。庾信的“甘蕉自长,故知无节”,芭蕉成为“无节小人”的象征。此外南朝刘令娴把《题甘蕉叶示人》,直接书写在芭蕉叶之上,开启了古代文人“蕉叶题诗”的先河。

其二,佛学东渐,以芭蕉比喻佛理的译经之作备受文人喜爱。

佛教自汉代传入中国以来,发展甚为迅速,到了魏晋南北朝时期,更是蔚为大观。许多文人士大夫也开始信佛,甚至一代帝王梁武帝也信佛,对佛教的发展尤为重视。而在鸠摩罗什、僧肇的译作中,常常以芭蕉作喻,促进了芭蕉意象的发展。

在这些佛经中,芭蕉多用来阐释佛理之“空”。在僧伽婆罗《佛说大乘十法经》中,“一切诸法如芭蕉。无坚实故”。鸠摩罗什也曾翻译《中论》,“如芭蕉树求实不可得,但有皮叶。”由此可见,芭蕉的脆弱易断,与梦幻泡影的意蕴一致。

因而许多深受佛学浸染的文人,对于佛经中“芭蕉喻空”的现象非常熟悉,由此也影响到诗词创作之中。如谢灵运的“生分本多端,芭蕉知不一”,王融的“秾华易逝,繁蕉不实”,萧统的“方空之绶,弱纨之蕉”等,都是当时”芭蕉喻空”的意象体现。

芭蕉作为一种诗词意象,发端于魏晋南北朝时期,但真正形成固定、成熟而典型的意象,则始于唐宋时期。在诗词内涵上,芭蕉所蕴含的意蕴更为丰富和深刻,成为文人骚客表情达意的重要载体。结合具体的诗词名句,总结如下:

其一,芭蕉言愁,抒发离愁悲苦之情。

芭蕉言愁,是其诸多诗词意象中最为典型的一种。初唐张说《细题草树》里的“戏问芭蕉叶,何愁心不开”,开创了以“未展蕉叶”抒发离愁悲苦之情的先河。这种比喻建立在卷曲未舒的蕉叶,恰似人愁心郁结的基础之上。

因而在诗人的笔下,芭蕉不展象征着愁苦。李商隐的“芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁”,即以蕉叶未展和花蕾未开,来比喻女子思念情人时的无边哀愁。类似的名句,还有唐代钱翃《未展芭蕉》里,“冷烛无烟绿蜡干,芳心犹卷怯春寒”。

芭蕉言愁,最为经典的代表,则是与“雨”这一意象结合在一起,以“雨打芭蕉”寄托诗人内心的悲怆之情。唐代诗人王维的“雨打芭蕉叶带愁”,宋代词人吴文英的“何处合成愁? 离人心上秋。 纵芭蕉、不雨也飕飕”,都是其中的重要代表。

其二,芭蕉喻空,寄予佛理禅心之趣。

芭蕉喻空,是在魏晋南北朝的基础上推陈出新。一则,继承了以芭蕉比喻肉体空虚的佛理,如白居易的“筋骸本非实,一束芭蕉黄”;二则,将芭蕉作为参禅悟道的重要对象,如朱庆余的“心知禅定出,石头对芭蕉”。

“雨打芭蕉”除了寄予愁思,还蕴含禅趣。在很多文人的笔下,雨打芭蕉成为顿悟佛理的重要契机。徐凝的“觉后始知身是梦,更觉寒雨滴芭蕉”,则从雨打芭蕉中顿悟浮生若梦的空寂之境。此外还有皎然的“风回雨定芭蕉湿,一滴时时入昼禅”。

其三,芭蕉怀雅,歌咏清雅恬淡之乐。

唐代诗人韦应物的“尽日高斋无一事,芭蕉叶上独题诗”,一语道破古代文人以芭蕉寄托自己闲情雅致的审美需求和精神追求。这些唐宋文人不仅种蕉赏蕉,甚至雨中听蕉,而且继承了魏晋南北朝时期文人“蕉叶题诗”的风雅传统。

李洪的“阶前落叶无人扫,满院芭蕉听雨眠”,描写出文人倾听雨打芭蕉的闲适之状;“坐牵蕉叶题诗句,醉触藤花落酒杯”,则抒发了诗人“蕉叶题诗”与“醉酒赏蕉”的清雅之情;而“梅子留酸软齿牙,芭蕉分绿与窗纱”,体现出诗人的恬淡之乐。

其四,芭蕉比德,象征文人赤子之心。

不同于魏晋南北朝将芭蕉喻为反面的“无节小人”,宋代由于理学的兴起,芭蕉获得了“比德”的意义。北宋张载的“芭蕉心尽展新枝,新卷新心暗已随。愿学新心养新德,旋随新叶起新知”,以芭蕉枝叶茂盛象征了诗人“尽究其说”的探索精神。

郑刚中的“瘦竹犯寒扶直节,蕉花垂老抱丹心”,则以红蕉的“丹心”来象征诗人的赤字之心,面对艰难困苦而永保气节的超拔品质。文人眼里芭蕉所具有的清雅与贞洁之美,是宋人“花木比德思维”的基本模式。

综上所述,芭蕉作为诗词意象,发端于魏晋南北朝时期,鼎盛于唐宋时期,是古代文学中表情达意的重要载体。在以上芭蕉所常见的诗词意象之中,尤其以“芭蕉言愁”最为常见,写尽了人间的哀怨愁苦。

此外,蒋捷的“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”,也是芭蕉意象的重要代表。通过色彩的变化,抒发了词人韶华易逝而人生易老的悲切之感,成为感慨岁月流逝的千古名句。此去经年,但愿“芭蕉叶上无愁雨,等闲书字满芭蕉”。

古诗词何时开始有芭蕉意象的?哪些诗句比较有名?

自唐朝以来,写芭蕉的古诗词越来越多,且多用于抒发离愁别绪。于众之中,唐朝诗人钱珝《未展芭蕉》可谓构思精妙,独树一帜。摘录如下自行体会:

冷烛无烟绿蜡干,

芳心犹卷怯春寒。

一缄书札藏何事,

会被东风暗拆看。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。