杜牧最后找到杏花村了吗?

杜牧最后是会找到杏花村的,现在的争论在于杜牧找到的是哪一个杏花村,搞清楚了就是真正找到了杜牧诗中的杏花村。

关于杜牧诗中的杏花村是哪一个,历史上也是曾争论已久,只有分析后才能还原历史的面貌。

杜牧的诗《清明》:清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂,借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

关于杜牧这首诗中的杏花村指的是哪里?历史上众说纷纭。

第一种说法是,杏花村指的是湖北黄州的麻城县古镇岐亭附近的一个杏花村。据说这里的酒是很有名气的。当地民谣说:三里桃花店,四里杏花村,村中有美酒,店里有美人。当年杜牧被贬,到黄州住刺史时,就经常在这个杏花村买酒吃。

第二种说法是安徽省池州市贵池区城西南的那个杏花村,这个地方在古代就曾有酒肆酒家,同时,这里名酒之乡。牧童遥指的就是这里的杏花村。

第三种说法是指山西省汾阳县城北三十里处的一个小村一一杏花村。自古这里不仅产名酒,也且当年的酒家也很多。既有名酒又有酒家,村子名字也一样,好象应该是这里。

第四种说法是南京城西南阳凤凰台一带的金陵杏花村。历史上,杜牧也曾几次到南京游玩,其中公元838年。杜牧从宣州到扬州去赴任途中,经过南京,还留下了不少诗,如《泊秦淮》、《江南怀古》、《江南春》等。所以,《清明》诗中的杏花村就是这个地方的。

第五种说法是指山东省水泊梁山黑风南崖下的杏花村。《水浒传》中的李逵,就曾经常在这个村中饮酒。杜牧也应该到过这里吧。

以上几种说法,虽然都和杏花村有关,但都没有确切证据。因此有人据此认为,杜牧诗中的杏花村,不是指具体的地名,是作者想像中的一个有杏花开放的小村庄而已,我们也不要过度解读。

注:图片来自网络

杜牧最后找到杏花村了吗?

杜牧找到了杏花村吗?

我可以肯定地说,杜牧找到了杏花村!

为什么说得这样肯定呢?

首先看杜牧的这两句诗:“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村!”

那一天是清明节,清明节祭祖,出来的人一定很多。尽管“雨纷纷”,人们祭祖是不会下雨停下来的。既然这天出来的人很多,杜牧在路上遇到的人也一定不仅仅是牧童。一定有很多老人、小孩;男人、女人!

杜牧为什么不问其他的人,一定要问牧童呢?这说明杜牧对牧童十分信任!

杜牧为什么对牧童十分信任呢?

有两个原因:

第一个原因是从牧童的神态可以看出牧童是知道杏花村在哪里的!

“牧童遥指杏花村”中的“遥指”两字表现出来的神态就可以看出。这两个字表现出牧童的自信,而且准确无误地指出了地点。

第二个原因要从“牧童”这一点来推敲。

唐人吕岩有诗《牧童》,原文是这样写的:“草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明”

吕岩是谁?吕岩就是吕洞宾,传说中的八仙之一!

《牧童》这首诗,为谁而写?

《牧童》这首诗为钟傅而写!

钟傅是谁呢?

钟傅是唐朝一位地方官,仕途不顺,多次贬官!

吕洞宾这首《牧童》写些什么呢?

这首诗借写牧童无欲无求,舒适、闲逸的田园生活,用以规劝钟傅趁早离开那尔虞我诈、角名竞利的官场,回归田园,享受牧童那样无欲无求的生活。

杜牧身处官场,与钟傅有同样的遭遇,自然知道官场的肮脏,自然也羡慕牧童舒适、闲逸的田园生活。由此可知“牧童遥指杏花村”的含义了!

“牧童遥指杏花村”,表面看是因为“雨纷纷”,想找个地方避雨,然后喝点小酒,消除疲劳。实际上是想离开官场,去享受如牧童一般无拘无束的田园生活!

由此可知,杜牧找到了“杏花村”!

因为除了有牧童指路外,还有吕洞宾这个神仙指路,杜牧能找不到“杏花村”吗?至于杜牧最后有没有去“杏花村”,那是另外一回事了!

杜牧最后找到杏花村了吗?

杜牧(803~852) 字牧之。京兆万年(今陕西西安)人。唐代文学家。唐代宰相、政治家、史学家杜佑之孙。

题主所问,应该是杜牧所作的《清明》一诗。

"清明时节雨纷纷,

路上行人欲断魂。

借问酒家何处有,

牧童遥指杏花村。”

诗中的清明,即是指清明节。清明节是中国的传统文化节日。时间在仲春与暮春之交,是祭祖和扫墓的日子。(注①)《历书》中有记载:"春分后十五日,斗指丁,为清明,时万物皆洁齐而清明”。

这首诗,是诗人杜牧任池州(今安徽贵池县城西)刺史时所作。

池州,向以产酒著名。(现仍有"杏花村酒"、"金牧童酒"、"九华甘露酒"等)

池州秀山门外的杏花村,原只不过是几间"沦为荒烟野草之中"的茅舍酒肆,毫无名气可言。正是杜牧的大名和他的这首千古绝唱,才使杏花村名播青史,饮誉天下。

怎见得?有明代名士林古度(注②)的七绝诗为证:

"郡楼高出秀山门,

古迹今时不可论。

杜牧当年有名句,

独唱城外杏花村。"

另有明代的池州太守顾元镜的诗:

"牧童遥指处,

杜老旧题诗。

红杏添新色,

黄炉忆昔时。

远山凭作画,

好鸟解吹箎。

偷得余闲在,

官钱换酒巵。"

(其中:篪~指的是一种古乐器。

巵~是古代的一种盛酒的器皿)

注①清明节,我国农历的二十四节气之一。比较神奇的是,每年的清明节大多数均为公历的四月五日,少数的是四月四日。(冬至日也是如此,大多数是十二月二十二日,少数为十二月二十一日)。

注②林古度(1580~1666) 字茂之。福建福清人。明末清初著名诗人。其父林章,为明代著名诗人、戏曲家。

注③顾元镜 明代万历四十七年的进士。浙江归安人。曾任池州知府?

后记:大学时,老师曾就此诗批讲过,谓该诗可改为十几种体裁。其中,可以改为:

"清明时节雨,

行人欲断魂。

酒家何处有?

遥指杏花村!"

另可改为剧作:(因当时并无小品之类)

时间:四月初,雨季。

人物:行人(人数不论,一人即可成行,另加一牧童)

场景及对话,自由各人发挥…

杜牧最后找到杏花村了吗?

杜牧后来肯定是找到杏花村了。农夫的看法有二点。

一,古代人对待"清明节"的看法和当代人是不一样。我们现在的人在清明节这一天几乎都是去"祭祀先祖"的。所以在城市的各个陵园中都是人满为患,交通堵塞,农村中也到处都是上坟祭祖的人流。而古代人在清明这一天,除了祭祀外,主要是参加郊游,踏青,参加各种娱乐活动。因为过了春分节气已十多天,巳到了春暖花开,万物复苏的春天了。据资料记载,唐代人就很喜欢过清明节。诗人杜牡这一天也应该是出外郊游去了,"清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂"两句,应是诗人在中途所看到的景象。如果是去"祭祖",那有顾得饮酒的雅兴呢?

二,"牧童遥指杏花村"句,说明杏花村已在"视线之内“。如果在视线之外,看不见,牧童就不会"遥指"了,既然己经看见了杏花村,杜牧是不会不去的。

杜牧最后找到杏花村了吗?

名人效应决定了经济利益!而山不在高,有仙则名,水不在深,有龙则灵。

唐代大李杜,小李杜声名贯耳。杜牧一首《清明》名传千古,成为绝唱。

今人借题发挥正是利用这首名扬四海的诗词意境达到宣传广而告知效应!

考证这件千古疑案毫无意义,“移花接木"很正常。杜牧作这首诗是在池州任上,显然他不可能指汾阳杏花村。但这并不影响“汾酒"知名度!其实古人喝的酒与今天的蒸馏酒还是有区别的。杏花村在古时各地均有,因为桃杏果木是乡村常见自然风光。诗词是文学作品,琴棋书画,文学浪漫主义讲的是“写意"而非“写真",只要把意境通过文字描述出来就可以了。

清明正是春夏交替季节!暖湿气流北上驱走了冷高压,雨水增多,初暖乍寒。行人路上泥泞不堪,十分狼狈。蓑衣难挡不停的雨水,上牙打下牙冷的浑身发颤!故而急切寻找酒店温壶热酒挡寒,恰遇冒雨归来的牧童,于是上前拱手打听附近哪有酒肆可以避雨。这首名闻遐迩的《清明》由此而生。

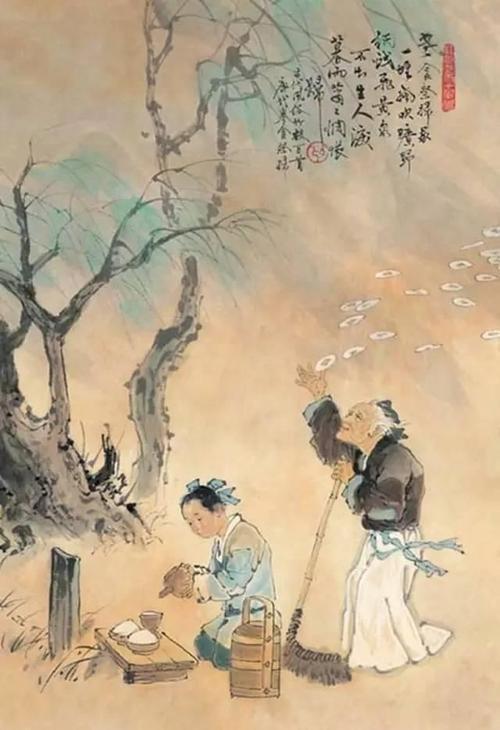

中国文学来源于生活!其生命力正因为贴近人文自然所以才有了长久生命力!我们可以借杜牧的《清明》诗幻化出一幅幅美丽的中国画。牛背上的牧童跃然而出,栩栩如生。而隐藏在一片杏林之下的草庐酒肆上的杏黄旗仿佛正在向你招手示意!

文化上的张冠李戴,以讹传讹不算什么,而一首诗所带来的生活气息所产生的文化代表了盛唐时代民间的真实生活。

我们今天还能再有这样的文学经典佳作出现吗?

2020.2.27.作于山西太原!

杜牧最后找到杏花村了吗?

大家好,我来回答问题。

首先这个问题来源于杜牧老大哥的诗《清明》。

杜牧是唐代著名的诗人、文学家。

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

一首诗作传唱千古,妇孺皆知。杜牧老先生为我们展现了一幅生动的春季山水画:

清明时节,春寒料峭,乍暖还寒,正是游人如织,踏青扫墓的时候。

天空飘起了濛濛小雨,路上的行人神情凄迷,千姿百态。

打听一下附近的饭庄酒肆,想小酌一二,既是避雨,也能浇愁。可爱的小牧童指向远处杏花掩映处的村庄。

人物、情景、动作,心情我们一览无余,诗句娓娓道来,通俗易懂,毫无矫揉造作,好诗佳作,脍炙人口。

这就是杜牧。

杜牧被誉为一代鬼才。

他的诗风飘逸,贴切生活,乃我平生最爱诗人之一。唐代诗人中,独喜李白豪放,再喜就是杜牧的飘逸。

十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。

二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫。

单单这两首诗的两句,就让杜先生的生动趣味跃然纸上。

这是一个多么有生活的人,如果人活千岁,他就在你的身旁,也许就是和我在KTV抢麦的好哥们。

读懂了老杜,你就明白这个问题的答案。

杏花村,一个杏花掩映的村庄。

这样的村庄在古代中国大地上,在一个人与自然和谐的环境中不难寻觅,就如同生活中努力一下就可以获得的小幸福。

对于和我们一样心情的老杜哥,他是一堆唐代诗人中最会生活的人,而且不藏不掩,敢于表达,这点大家都懂得。

在杏花掩映处,有我美丽的村庄,有我消遣释怀的酒肆,有我人生凄迷中短暂的落脚点,有我小小的幸福。

当然,也有人说,杏花村不是个地名吗?还有专门产的一种酒。我要说,咱们华夏,地大物博,这点不足为奇,纯属巧合尔。

无论是酒名还是地名还是啥,总之,沾了杜先生的光。是不是应该谢谢人家?

反正,我要谢谢他。是他,莫名让我在某时某地,念千古悠悠,诧异于时空交错,感几许似曾相识。是他,让我在清明时节里,常想起他这个大1169岁的大哥。[呲牙]

我的回答完毕,不知是否可您心意?但,谢谢您的阅读![祈祷]

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。