中国画中的“喜者、惊者、思者”提法源自何人,如何让三者融合?

《浓墨,勾勒;淡墨,烘托;轻彩,渲染》

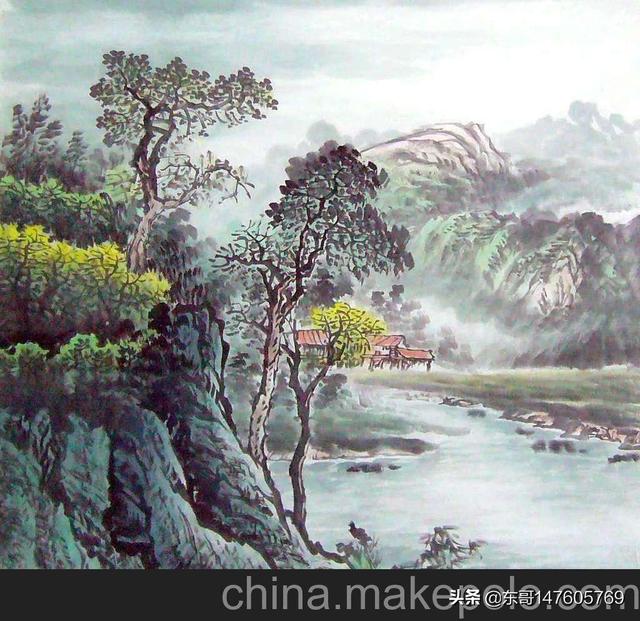

“仁者乐山,智者乐水”,中国古代画家都十分重视人与自然的关系和人在自然中位置,以及人与自然的同化,这充分体现了中国人对自然的审美观点。

一、“画有令人喜者,令人惊者,令人思者”,是我国清代画家戴熙在谈绘画审美体验时说的话。

1、喜者,在欣赏画作时,要看画作所传达的内容、思想能不能给人一种由内向外的喜悦之情。

2、惊者,就是在欣赏中国画时,看画作是不是精致,精细,有没有敷衍的地方,要笔笔到位,处处尽心,能让读者为之产生震惊。

3、思者,中国画讲究以形传神,借物言志,就要看画作是否能表达人和自然的关系,抒发人们的人格和心境,能否借物传言,借物道志?体现人的精神层面的享受。

二、如何让这三者的关系自然融合

1、天人合一 强调人物是画的灵魂

“人大于山,水不容泛”,原是指南北朝时期山水画的特点是“人比山大,水不容泛”,表示山水画尚不成熟,没有给人一种波澜壮阔的意思。中国画是写意画,在创作时要注意天人合一,处理好人与景的关系,多注意观察。人是永远的主题,一座山,一条河画的再好,也是死的,如果加上一个人,一条小船,一座小房,寥寥几笔,画就活了,有生机了,人物有画龙点睛的作用,人物是中国画的画魂,所以在构图、造型、意境上都要体现一种美的取向,才能带给人以欣喜,作品才会有较好的艺术传染力。

2、修心养忙 勤于笔耕

想要搞好中国画的创作,给人以惊喜,那首先要做足功课,除练好基本功,做到笔笔到位,处处用心外,要以继承传统为基础,还要有所创新。平日注重修心养性,保持对中国传统文化的一种敬畏之心,这样的作品才能比较大气,才会有意境、胸怀、豁达、崇高等积极向上的精神在里面,给人耳目一新的感觉。

3、应目会心,以心感物

中国画讲究以心观物,以物移情,有情有心,方臻妙品。中国画在创作过程中,一定要反思和追寻自然,精于观察,善于观察,花木有心皆生命,以花木为媒,可以寄托人们的情思,大自然的风雨、山水、花开花落都可以用来传达人的情绪、向往、心志和对美好生活的追求,只有赋于了中国画以生命,才能给人们带来所思、所感。

中国画中的“喜者、惊者、思者”提法源自何人,如何让三者融合?

中国画中的‘ ’喜者、惊者、思者‘’原自何人提出的?三者怎样的融入?

谢谢邀请:当我的眼睛接受到这个问题的刹那之间,中国画中的‘’喜者、惊者、思者‘’这三者的出现,令人深思,有点不得其意之想。与是,我又重新翻开《宋明时期山水画集锦》。在翻开画册瞬间,看到了范宽的《溪山行旅图》、《寒林雪景图》,突然使我矛塞洞开,大有东方红日之明,圆月初照之亮。不得不佩服,中国画中‘’喜者、惊者、思者‘’之三者,论说概念之提法。可为之精,可为之妙,可为之深,即可论之境,而无不妙意横生,切无不观画而思者是也。

我细细品味《宋明山水画》,切嚼慢咽之余,有如尝【舌尖上的中国】之盛宴,饷中国传统文化之风味。再之,浮看见了远方的家一般。那么古色而遙,那么古香而远。只之思与幻之,不知思与触知。宋人山水画《寒林雪景图轴》、《溪山行旅图》中,我被古人的细腻而不糙粗,从松柏枝鸟,到花香媚态。就叫人滋生‘’喜者‘’,并有惊天之‘’惊者‘’,而后使其思之贯穿成线。产生敬而仰之。仰则摹之且喜获如宝焉。古人的大画之作,是让人生‘’喜‘’喻‘’色‘’,那气、那韵,经营造型,引人入,仙神圣境之意,获芳龄,俏色少妻之妙。房楼車辇何如画喻比之。抚画大惊失色与嘴念念有词曰:‘’此画价值连城‘’。故而非名人,实乃则名画。画之名,而人名,同理,人之名,而画亦名也。不得不观画而思,不得不观画而想。思古人之所思,想古人之所想,远古之先人作画,思之以何,写之以细,气之以韵,韵之以动,境之如仙神瑶池,灵则似空林疏秀。达耳妙笔生花,道是气韵生烟之象。观古视今,应以古为今用,不可今作古用。更忌‘’洋为中用‘’。特别是西方之洋,美国之洋不要中用。纵观古今,中国传统文化,特别是《宋明山水画》,晋唐山水画时期以及现代绘画大家齐白石、徐悲鸿、林风眠、付抱石、黄宾鸿的话鸟、山水画和古代山水画,为何他们的画作会价值连城?就是他们的画作有一个共性的特色,就是集‘’喜者‘’、‘’惊者‘’、‘’思者‘’与一面。古人之画,非一日之寒。而三春之功,尚能细腻如水之润,惊天地而画有神。故能时千年而弥新,流百代且意万古,正日升东方之明,举中国传统文化旗帜,扫帚一切害人虫。中华文化无敌天下,使她始终保持中国传统文化一方净土,而万岁至日月共存。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。