仅仅30000人的沙陀人为何能在中原地区建立4个王朝?

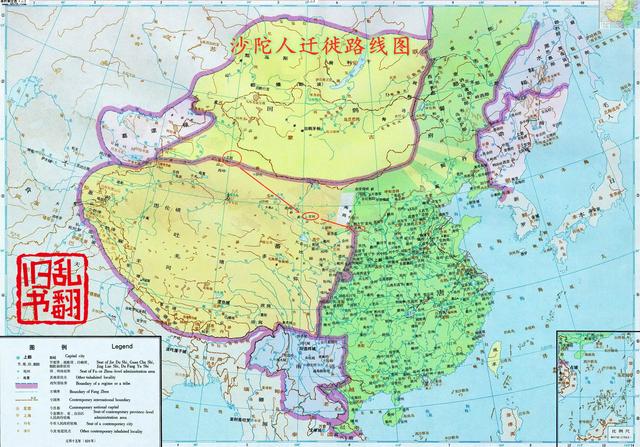

据《新唐书》记载:公元808年,沙陀人不堪忍受吐蕃人的压迫,归附唐朝。唐宪宗把他们安置在陕西定边一带。在镇压黄巢造反时,沙陀人帮助唐朝镇压黄巢造反有功,唐朝赐李国昌为汉姓。李国昌死后,他的儿子李克用统率沙陀骑兵割据北方。在唐末,朱温据汴州为梁王;李克用据太原。唐灭,出现了“五代十国”。后梁(朱温)、后唐(李存瑁)、后晋(石敬瑭)、后汉(刘知远)、后周(郭威)。应该说,他们都是沙陀人,只不过汉化的前后时间不同。

(李克用)

最早说:沙陀是西突厥别部,原名处月。其实沙陀是一个多民族的混合体,其族源起码包括突厥、回纥、粟特三个主要民族成份。来源地也不同,中原的居住地也不同。汉晋时期,河北远离长安和洛阳成为历史上的边区,胡化严重,大量的突厥、粟特、沙陀、回纥混居在这里,粟特人、突厥人在“安史之乱”被镇压下去以后逐步融入到沙陀人中去了。胡化严重现象一直到明代洪武年间的大移民,这一状态才有所改变。

沙陀人与隋唐之前的鲜卑人一样,鲜卑人在东汉时进入中原,经过三国、魏晋、南北朝、北魏、东魏西魏、北齐北周到隋唐,几百年在中原都汉化了。赵匡胤祖籍在河北清苑县(宋称保州),祖宗数代都在河北藩镇任官。据《宋史》记载:赵匡胤的曾祖父沙陀人赵珽是安禄山和史思明手下的大将,并且是河北三镇中最强的幽州(范阳)的将军。“安史之乱”被镇压下去以后,赵匡胤的高祖赵眺在唐朝天宝年间曾任永清、文安、幽州三县令。

由于长期在中原地区生活,沙陀人用汉姓、汉字逐步汉化了。进入中原的沙陀人不管在语言、服装还是文化方面汉化的非常彻底。在唐朝末年,在外表上很难分辩清楚是沙陀人,只有他们自己人能分辩清楚。到了宋初,沙陀人跟汉人可以说没有任何区别。赵匡胤在后周做禁军殿前点检,这么大的权力给赵匡胤,如果不是沙陀人,是难以想象的。

赵匡胤黄袍加身后祭拜祖庙,看到青铜器就一脚踢翻,说这是什么东西,我祖宗怎么会知道这些东西?说明他无需汉人祭器,就是自己祖先不承认这些东西。根本的原因是:后唐后汉的皇帝是沙陀人,赵匡胤的祖母和母亲是沙陀人,她们分别是后唐公主和后汉的公主。所以他们都长期供奉安禄山和史思明的祠堂和排位。两宋皇帝都御用羊肉,不登彘(猪)肉,这是祖宗的习俗。

(赵匡胤)

总的来说,沙陀自鲜卑隋唐以来,又一个汉化的胡人,并且从五代到北宋,都是沙陀人,只不过历史遮遮掩掩,将前后汉化的沙陀人分成几段,最后将赵匡胤的胡人历史给遮盖了。中国历史就是一个胡人汉化的结果,前有隋唐、中间是北宋,后面是明清。

仅仅30000人的沙陀人为何能在中原地区建立4个王朝?

文/玉之溪

沙陀人,这是北方游牧部落的一支小部落,属于突厥人的一个部落小团队。由于地处偏北,在唐朝反击突厥的时候,现后击败了西突厥、东突厥和后突厥,但是沙陀突厥远离战区损失较少,主体部分得以保存,作为一个从属于突厥的部落,人数应该有30000人。

到了晚唐时期,天下大乱,这支游牧部落开始获得唐朝的重视,唐朝向这支游牧部落示好,沙陀部落就给末代唐朝服务,并改姓为李,最有名的当属李克用,曾在唐朝黄巢起义时协助唐朝镇压起义,获得唐朝的奖励,开始有了用武之地。奈何唐朝从内部开始崩塌,军阀朱温杀害了唐哀宗李柷,最终唐朝灭亡。天下四分五裂。各地军阀开始瓜分唐朝的疆域,尔虞我诈。沙陀的李存勖,借为唐朝复仇,灭了朱温建立的后梁,后晋取代后唐。石敬瑭建立后晋,接着出卖了燕云十六州给契丹人。后汉的刘知远、北汉的刘崇都是沙陀人。

最终后周取代后晋,赵匡胤取代后周建立宋朝。

这段历史可以详细看五代十国史。

最终沙陀人烟消云散融入到其他民族中去了。

我是玉之溪,感谢阅读,恳请点赞,恳求关注,十分感谢评论,有吗!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。