疫情过了之后,物价会否大涨?

今年物价肯定会有涨幅,现在已经看到迹象了。但是应该不会大涨,到底我们是有一个强有力的政府管制在那里,他们会看好最后底线的。如果放任不管的话,那肯定是大涨。

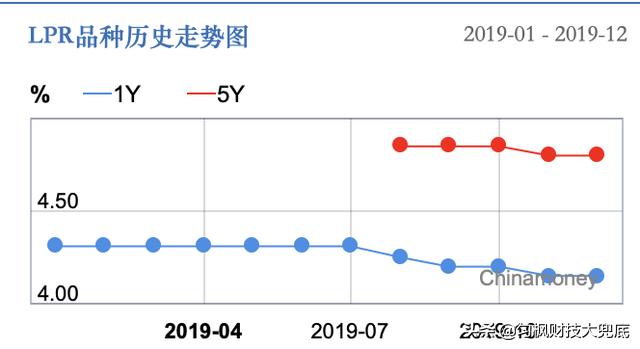

1.今年的资金面是极其宽松,不断的降准(3个月内2次降准),不断的央行逆回购操作(已经释放了超过2万亿资金),未来还可能有降息的政策公布。这样今年的资金面还是很宽松的,市场中的钱是足够的。在这种情况下,利率也是会逐步下降的。在2月LPR的下降力度可能超过前几个月。按照经济学规律,在此情况下,各类商品的物价会有所上浮,否则如何吸收多投放到社会中的货币资金?

2.国家统计局公布的1月份社会经济大数据中,我们的CPI(物价上涨指数)就上浮了5.4%,其中食品价格上涨20.6%,影响cpI指数上涨约4.1%。其中因为两节(元旦和春节)的影响所导致,那么还有应对此次事件的正常市场无价反应。未来月份应该不会有这么高的上涨指数,但是估计全年的上涨指数可能会同去年持平。官方宣布2019年全年同比涨2.9%,但实际素质应该还会更高一点。那么2020年应该也维持在2019年的水平上。

3.那么从衣食住行等,关系到每个居民的日常生活商品价格来预测,这方面的物价上涨应该是幅度最大的,就同2019年一样。例如猪肉,自去年大幅涨价之后,好不容易经过政府的努力管控,价格开始回落。但经过此次公共安全事件的影响,又一次价格上涨,参考去年的管控过程,最少还得经过大半年才有可能回落。

4.唯一值得欣慰的是,房地产价格不会出现大的波动。2019年有很多城市的房价还是有了明显上升,虽然也有很多地方在下降。但这个城市价格分化趋势在2020年会更显著。

2020年,如果从政府的思路来说,就是一个字“稳”。尤其是经历了此次公共安全事件之后,那么今年各项指标都会要求稳定。例如GDP保持去年水平(抢回此次受影响的损失),房价保持稳定可控,那对于物价肯定也是一样,要稳定可控。才是真正的大基调。

德先生讲金融和理财由专业变得通俗。跟随德先生得到最简单的答案和最实用的解决之道。觉得好关注我!再多点点赞。点点下面广告,让德先生再赚点钱!

疫情过了之后,物价会否大涨?

疫情这段时间物价有一定程度的上涨,最近公布的一月份CPI更是到5.4%,看着这么高的物价上涨,很多人都在说去超市感觉比5.4%更高,所以也在担心接下来的物价会何去何从。

小墨在疫情期间过了两趟超市,一趟是在春节期间,一趟是在昨天。

春节期间北京人已经很少了,物流快递都没完全上班,超市的场景吓我一跳,调料不全,奶制品很少,面包架子基本空的,菜都是歪瓜裂枣还贵。

昨天再去超市,发现货架上已经摆满了商品,上次没有买到的这次都买齐了,虽然平时习惯打折的奶制品不再打折也卖的快,但我相信随着货物进货通畅、工人复工,物价很快能恢复到春节前的状态。

所以,小墨认为,疫情过后,物价可能在一段时间持续相对高价以后还会回归到正常价位,毕竟现在是市场经济。

市场经济的好处,价格取决于供需关系,这段特殊时期工厂、物流大面积休息,供货量跟不上需求,价格自然水涨船高;过了特殊时期,工厂、物流大面积复工,供货量大于需求,价格自然就下来了。

不过,这次疫情也的确给不少人敲醒了警钟,带来了更多的思考,普通人还是得做好资产配置,留够足够的资金,才能在遇到突发状况以后,从容应对物价上涨。

疫情过了之后,物价会否大涨?

疫情过后物价大涨应该不会出现,但物价普遍会上涨,因为在当前的物价中,部分物品价格固定之外,还有一部分物品的价格有浮动的空间。

这就好比你在银行贷款买房或者在银行存款,由于你需求的资金量大或者你存的资金量大可以和银行进行一个协商,这中间就存在着移动的浮动空间,疫情过后相信很多商家都会将物价调至上限。

疫情过后物价为什么会涨疫情过后物价上涨其实和商家有没有良知并没有太大的关系,主要原因是物以稀为贵,我们可以看到当前很多小区出入已经受到控制,导致很多人在家自行隔离14天。

也许很多人觉得自行隔离14天并没有感觉,但是你知道一个月只有两个14天,也就是说你的房贷、车贷、信用卡、网商贷等等所有消费性贷款每个月都必须按时偿还,只要隔离你就中断了偿还的能力。

其次长时间待在家里,外面流动性降低,很多物资运输并不能及时送达,导致大部分和人们日常生活有关系的意识住行开始短缺。

而随着不生产,持续的消耗会导致快消品库存降低,从而引发价格上涨,这主要是由于我国人口数量较多,而大众更加容易产生恐慌情绪。

就目前所供应的物资来看并不非常短缺,足以让我们每一个人生活很长一段时间,尤其是前段时间湖北公布的粮食储备,非常充足够很多人生活相当长的一段时间。

疫情过后什么价格会下跌疫情过后最先下跌的应该是房地产行业的房子,4s店的汽车,换句话来说就是高消费或者首付贷款的所有消费产品基本上都会呈现出一个下降的态势。

主要是由于人们在疫情期间所有储蓄资金基本呈现为月光,消费能力降低导致的,由于这次疫情的影响,相信包括信用卡,在内网商贷等消费性贷款数量将会激增。

虽然人们提前消费了,但还款能力一定程度上来说很有欠缺。

综合来看:疫情过后,与人们日常生活息息相关的所有物品都将会呈现出涨价的态势,基本上商家都会将物价调质可浮动范围的顶线,但在这里社长还是呼吁所有商家不要做违背道德的事情,在大是大非面前我们一定要做一个大度的人,要做一个聪明的商人。

疫情过了之后,物价会否大涨?

物价的涨跌是有其背后原因的,简单来说,就是依托两大逻辑,供求和货币,我们可以来逐一分析:

一、供求关系,这个很好理解,市面上东西多了就跌价,东西少了就涨价,物以稀为贵嘛。那疫情过后会有哪些现象发生呢?我们来罗列一下可能影响供求的因素。

推升上涨的因素1.生活恢复正常,前期被压制的消费需求,得到集中释放。你现在去问四川人,他们走出家门最大的愿望是什么?估计十有八九是:吃顿火锅!

同样的道理,春节本应是释放心情的时间,而今年却被双重压抑。这种补偿心理,释放出来的能量是难以想象的。由消费终端而带动的各种材料的集中供应必然产生瓶颈,促使短期价格上涨。

2.由于疫情的影响,与很多国家的跨国贸易受到阻滞,原材料与商品的进口受到削减,势必导致相应产品供应短缺,推升价格上涨。

3.各个工厂的生产已经逐步开始恢复,但这期间有个过程。很多工厂即使复产都面临着人员、原材料等问题开工不足。使得产量需要逐步恢复,市场供应也有一个递增过程。

4.春节期间该花的钱没花出去,一切正常之后花起钱来应该会比以往大方很多。这是物质和心理因素的双重叠加,价格会成为消费考虑的次要因素。

促使下跌的因素1.中国作为制造大国,大多数产能都是超出需求的,生产的全面恢复,只是时间问题。

2.受到市场消费需求暴增的刺激,工厂一定会创造条件开足马力,全力生产。

3.外贸的恢复一定迟于国内消费的恢复,在此之前所有商品都会着力拓展内需市场。

4.春节期间有大量商家会事先囤积商品,以应对消费高峰,这个消费高峰在有些商品品类甚至占到全年销售额的1/4。春节档计划落空后,除了有保质期的商品,库存产品会集中投放市场。

5.可以想象当生活恢复正常后,商家尤其是线下商家都会不遗余力的投入促销活动中,以期望把损失补回来。

综上所述,从供求关系的角度来分析,物价应该是一个短期上涨长期向下的走势。

二、货币增量,钱多了,东西的价格也会被推着上涨。

春节期间的这场疫情,对于经济的影响一定是非常深重。按2019年的统计,春节消费金额首超1万亿,而今年集合餐饮娱乐旅游住宿等线下商业损失,起码在5000亿以上。

同时还有外贸、制造、物流这些方面的损失叠加,数字一定惊人。目前已经开始实施"防疫+复工"的双重点模式,相信疫情之后,会有一系列促进经济消费快速恢复的措施出台。

为了促进疫情后的经济恢复,金融端加大投放,通过投资拉动是比较快捷有效的方法。可以预见市场的流动性不会短缺,这会让通胀率温和放大,物价会有一定程度的上涨。

非典时期的参照非典时期的食品价格走势,显示出短期先快速上涨而后缓慢下降的趋势。

非典时期的CPI也显示出温和上涨的曲线。

价格的涨跌有诸多复杂的因素左右,从上述的分析,我们大可以吃个定心丸。我们身处一个蓝星最牛的制造大国,又有从困难中快速恢复的无与伦比的能力,这早已被无数次证明过了。

疫情之所以后,即便物价会有些波动反复,但从长期看,不会对我们的生活造成多大的冲击和影响。

我是@玄同商道 ,商业地产20年运营,头部金融企业合伙人。

严肃财经,有趣分享

疫情过了之后,物价会否大涨?

疫情过后,物价涨不涨我不知道😭,但是我知道疫情过后,也许会出现一波购物高潮,因为我就是这么想的!

但是购物可以,物品到了后,依然要注意消毒!我现在就是这样做的,快递到了,去拿货的时候戴口罩,戴一双一次性手套,拿回来了,进门首先用酒精喷洒包装,然后用剪刀拆开,东西拿出来又用酒精喷一喷,然后将包装用袋子装好,丢了。

疫情过后,很长一段时间都应该这么处理,而且必须用酒精,医生说的,这个病毒最怕酒精,酒精是他的克星!

真的很希望疫情早点过去,会的,春暖花开了,今天重庆的温度16度,天气一天天变好,疫情也会一天天变好的😄!

疫情过了之后,物价会否大涨?

谢敬!

这个谁也给不出切实的答案 ,因为物价起落这是再正常不过的了,就是没发生疫情,有的时候,物价略有上涨,这也是市场经济最常态,今天韭菜涨价,明天有可能芹菜落价,其实这种生活状态,我们还是很容易接受的,

但你要问疫情过后,物价会不会上涨呢?依我个人之见,疫情过后,物价不会迅速上涨,因为我们国家产能还是过剩的,产业链还是多元化的,物价也不会涨的离谱,更何况我们国家是宏观调控的,决不能让物价肆意上涨,

所以请大家放心,哪怕是有那么一点点的上涨,我们还是能接受的,因为大灾面前,必有损失,但是困难是暂时的,时间不会太长,就让我们共同携起手来克服灾难给我们带来的不利,相信黎明破晓!明天会更好!

(谢题主!谢阅)!

(正月二十七)!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。