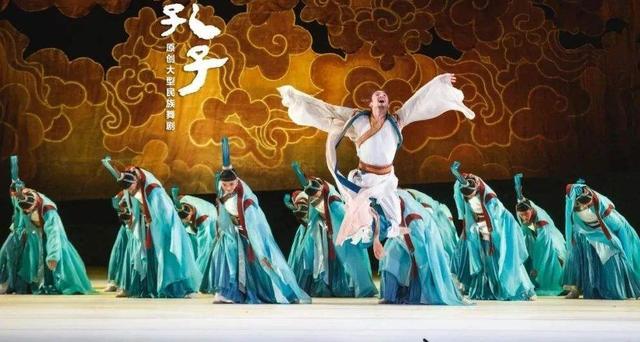

舞剧《孔子》中群舞《采薇》舞蹈为什么会那么的火?

这个不懂,对跳舞没有研究,又不懂跳舞的舞姿,跳舞的动作,更不用说里面的才华,你说的孔子中的采薇舞蹈为什么这样红?

我以为孔子在中国是很出名的军事家,政治家,文学家,由于他的名声名扬四海,孔子学院,在海外爷不少,就这一点,根据他的事迹编写舞蹈,舞蹈的形态,服装,设计,都是根据孔子那一代的时代设计,挑选的跳舞者,也是出类拔萃,那跳起舞来,肯定红火。我说的就这些,对不对,也就这样了谢谢,

舞剧《孔子》中群舞《采薇》舞蹈为什么会那么的火?

谢邀~

作为文院的妹子有幸看过学校的表演,看到这个问题时,默默的搜了很多视频观看。

首先,原作品诗句就很经典和具有代表性。

我们来简单分析一下《采薇》。《小雅·采薇》是中国古代现实主义诗集《诗经》中的一篇。这是戍边的战士归家时的描写。全诗六章,每章八句,开始从采薇起兴,详细的描写了离家后的场景。后面的诗句大概是众所周知的名句,用乐景写哀情,增其哀情。

其次,通过优秀的舞蹈改编勾起共情,舞姿精湛优美。

通过国家级舞蹈者的改编后,选的舞者个个身姿绰约,在跳到杨柳依依时,那一颦蹙和柳叶腰仿佛就让人看到了河边的西柳。仿佛是在默默倾诉和依依惜别,把女子的女性美以及古诗情感变现的淋漓精致。

然后,舞蹈中透出的古典美和现代文化相结合,水袖轻摆舞姿曼妙,轻轻缓缓的动作舞者用身体的每一部分都在努力的表达着。

最后,把情感和舞蹈融合在一起,表达的意境又得到了升华。不仅在视觉上引起观众的欣赏,而且在情感上把战士离家和归家时的情感寄托在舞蹈身姿上,引起观赏者的共鸣,从而升华了整个作品。

当一部舞不仅仅是舞蹈视觉,而是从内心深处开始欣赏,得到精神升华,会火起来也就很容易了。

舞剧《孔子》中群舞《采薇》舞蹈为什么会那么的火?

我个人也非常喜欢这个舞剧,喜欢这个作品。一个作品能被大家喜爱,奉为经典绝不是偶然的。舞蹈的情绪与诗歌原本悲伤的内容可能不太一致,但是采薇的音乐、服装、舞蹈动作编排、再加上中国歌舞剧院的演员的表演水平都是堪称完美的,给观众呈现出的氛围非常棒。采薇是汉唐舞,整个舞蹈灵动俏丽,妩媚又含蓄,尽显出女子的美好。动作编排与音乐融合的极好,再加上水袖飘飘,整个舞蹈多了一丝仙气。是群舞中的经典作品。

舞剧《孔子》中群舞《采薇》舞蹈为什么会那么的火?

差点被舞蹈中女子的婀娜舞姿所误导,以为《诗经·小雅》里的这首《采薇》说的是女子一边劳作一边思念情人。它其实是成卒之诗,全诗表达的是征战之苦、思多之切、战事惊心以及无言的忧伤。

全诗分三个部分,对应三种心境,也对应曲子的三个部分。《采薇》的编舞和诗歌并不搭,但曲子是忠实于诗歌内容的,能明显听出来下面所说的三个部分。

第一部分,描述了远离家乡的原因,是由于和名为强犹(xian yun)的部族打仗。对应的心境是抱怨。通过描写野菜茎叶的发芽、柔嫩和变硬,喻指春、夏、秋的时光流逝、战争之久。仿佛看到一群不知何时归家的士兵在山坡上一边采集野菜,一边思念着故乡的亲友。

第二部分说战马的雄壮,将帅的威严,战事的频繁,兵士的居无定所(一个月三次转移)。雄壮的鼓点就是体现这部分画面。

第三部分是全诗最末一段,意味着战争已结束,这部分也是最教人感怀的一个部分:

昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪重霏。行道迟迟,载渴载饥。我心伤悲,莫知我哀!

可以联想出这样一个画面:一位男子离家去北方服兵役,去时杨柳依依,归途雨雪纷飞,这个如愿走在回家路上的兵士为何心中伤悲?是九死一生的战争让他的身上和心灵满载着创伤?是想念那些死去或伤残的战友?是担心自己虽然没在战争中死去,但这浸漫长路、饥饿和雨雪却可能把自己的命夺走?无论何种原因,读起来也教人满是感伤。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。