米勒在历史上留下了哪些经典作品,如何评价这位画家?

米勒是个绘画天才,同时也是个农民,他用他神奇的画笔描绘那片炽热的土地和土地上辛勤劳作的人们。十九世纪初,米勒出生于诺曼底的一个农民家庭,年轻时去巴黎学画,可是老师和同学都看不起他。除了卢浮宫以外,他对巴黎没有好印象。为了生存,米勒不得不画一些迎合世俗的东西,这招来了更多的非议。

35岁时,米勒来到了巴黎郊外的巴比松村,在这里一住就是27年,米勒画树木、田野、还有朴实的农民。

米勒的代表作都创作于这一阶段,主要有:《晚钟》、《拾穗者》、《牧羊少女》、《嫁接树木的农夫》等等。最为大众所熟悉的应该是《晚钟》,经常有人来找我们临摹这幅画作,一般会挂在酒庄和酒吧里。也可以用于居家的装饰。

米勒的画具有浓郁的田园气息,著名作家罗曼.罗兰在《米勒传》中写道:“米勒,这位将全部精神灌注于永恒的意义胜过刹那的古典大师,从来就没有一位画家像他这般,将万物所归的大地给于如此雄壮又伟大的感觉与表现”。

米勒在历史上留下了哪些经典作品,如何评价这位画家?

温情的底色与悲悯的情怀是米勒画作给人的第一印象,这位法国艺术史上现实主义农民画家的作品有一种贯穿始终的独特气质,专注于现实农民生活并刻画的入木三分,蕴含着浓浓的朴素韵味,在古典主义和浪漫主义的主流审美观甚嚣尘上一统天下的时代,米勒等一批巴比松派的大家艰苦卓绝的集体努力,最终成就了一个时代的感叹号并破折号地开启了一种生生不息的艺术流派。《把尿》

艾青写过这样的诗句:“为什么我的眼里常含泪水? 因为我对这土地爱得深沉……”米勒的对乡村生活的深情描绘无疑也是这样一种情感的自然流露,通过自己的画笔把这样的一种情绪淋漓尽致地展现在世人面前,不求喝彩,但求无愧于心。在米勒众多的传世名作中,这幅《把尿》是我最喜欢的作品之一,这种画面主题在整个西方绘画史上几乎是独一无二空前绝后的别无分店,一位母亲在门口慈爱地为小男孩把尿,旁边的小姐姐似乎带有一种好奇的眼神侧目看着,一副温馨的生活气息扑面而来。与之异曲同工之妙的还有《喂食》等这类作品,这样的画面几乎在我们每个人的成长过程中几乎都经历过,也许太平淡以至于被我们司空见惯忽略不计,但在米勒的画笔下被深情地描绘出来时,却不经意间深深地抚慰了我们内心深处最柔软的角落。《喂食》

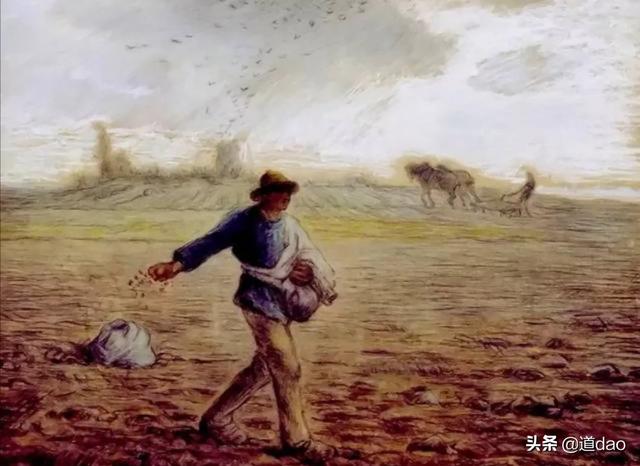

除了温情,米勒的作品更多是直接反应底层农民生活苦难与艰辛的情景,这类作品在艺术史上成了米勒的标志性符号,如《拾穗者》《播种者》《晚钟》《扶锄的男子》等,这种真实的刻画劳动场景的作品不事雕琢,完全本真地再现日常劳作情景。米勒画作中的情绪饱满却隐忍,甚至有一种悲怅的宿命感,在变革转型的时代风云中,他虔诚地聚焦于容易被人忽略的细节,一丝不苟地专注于身边的名不见经传的劳苦大众的日常生活中点点滴滴,通过不悲不喜不急不躁的淳朴的艺术语言娓娓道来,却更有一种持久的生动的艺术力量。《播种者》《拾穗者》《晚钟》

心态决定状态,眼界决定境界。初出道的米勒为了养家糊口也曾迷失在那些迎合市场恶俗的香艳低俗裸体之作,但他这种卑微的努力只是换来了人们不屑一顾的冷嘲热讽,甚至被人私下里讥为“除了画下流裸体别的什么也不会画的米勒”。于是,醍醐灌顶的米勒最终悬崖勒马回头是岸,平心静气执迷不悔地走上了一条“光荣的荆棘路”,最终在艺术史上成就了一段别样传奇,成了法国近代史上最受人民爱戴的画家。

米勒在历史上留下了哪些经典作品,如何评价这位画家?

如果用一句话来总结和评价米勒,那我觉得可以用伟大的农民画家来形容。米勒(1814-1875),是法国巴比松画派的代表人物,尤为擅长乡村风俗画。米勒出生于诺曼底的一户富农家中,自幼在乡村长大,同时也喜欢艺术,并获得了父亲的支持。

不过,青年时是米勒多少有些坎坷。当他全身心投身于学习绘画时,自己的父亲却溘然长逝。米勒不得不一度回乡务农,之后又曾跟随新古典主义画家兰洛瓦学习绘画。到二十三岁时,米勒进入巴黎美术学院深造。

↑《米勒夫人肖像》

米勒在学习期间,对艺术具有独到的见识,并喜欢按照自己的理解进行创作。相继创作出了《米勒夫人肖像》《运牛奶的女人》《乘马演习》等新古典主义色彩的作品。

大约在19世纪中叶开始,米勒开始将目光投向乡村。农民出身的米勒,很快在乡村绘画创作中找到了灵感,并乐此不疲。

↑《筛谷》

继创作完《筛谷》之后,米勒前往巴比松做起了“农民画家”。他和其他农夫一样,亲自在田间耕作,收工后就在自己的画室内进行创作。在此期间,米勒创作出了经典油画《播种者》。

↑《播种者》

画面所表现的并非完全真实劳动景象,但却用一种艺术地夸张,将播种者质朴、健硕、勤劳表现地淋漓尽致。继《播种者》后,米勒又创作了《拾穗者》,用自己的画笔描绘了土地的眷恋和对农民的讴歌。

↑《拾穗者》

米勒后半生一直热衷于表现田园风光。然而,尽管他的艺术水平越来越高,但却不为上流社会认同,真实饱受诟病。面对人们的抨击,米勒依然坚持沿着自己的艺术信仰进行创作,并相继创作出了《晚钟》《牧羊少女》《喂鸡》《死神与樵夫》《倚锄的农民》等大批经典油画。

↑《牧羊少女》

直至米勒垂暮之际,这位伟大的农民画家都未能获得社会的认可,而米勒却一直坚守着自己的艺术信仰。据说,米勒最潦倒时,自己的画卖掉后,竟然连颜料钱都不够。然而,米勒死后,他的作品却像涨了翅膀一样迅速升值。

↑《收获者的午餐》

毫无疑问,米勒生前的艺术影响力并不大,但后人却对其评价很高。或许,这也是命运对这位艺术大师开了一个天大的玩笑吧!米勒在历史上留下了哪些经典作品,如何评价这位画家?

生活经历是画家无穷无尽的创作源泉。生活经历可以影响画家一辈子的艺术思想和创作理念。在我国近现代历史上,齐白石(1864年——1957年)是一位关注劳苦大众的伟大画家,为我们留下了许多带有农村气息,朴实自然、活泼生动的作品,他也被亲切地称为“人民艺术家”。

《晚钟》

法国近代,同样有这么一位画家,出生在农村,耕地种田,伐木砍柴等一切农活样样拿手。但当他放下手中农具拿起画笔,用色彩和光影展现农耕生活,体现农民情结时,他同样是一位好把式。在他笔下,没有城市中灯红酒绿下的欲望,有的是乡野里农耕生活下的温情朴厚。他就是现实主义画家米勒(1814年——1875年)。

《扶锄的男子》

米勒出生在法国诺曼底一个农民家庭,自小对绘画展现出过人的天赋,在23岁时,他来到大都市巴黎,准备在这里实现艺术理想。他没有选择住在繁华的街区,而是选择屈身在巴黎郊区的一个偏僻村庄,只因为这样他才能深切地感受到泥土的芬芳,原汁原味的乡野味道,以及对劳动的那份虔诚。

《伐木工人》

他早晨拿起农具下地干农活,下午捉起画笔记录自己在早晨的所见所闻和心得体验。依靠一种赤子之心,他把这种生活坚守了27年,最终战胜了贫穷生活和别人的冷嘲热讽,把自己磨砺成一位谁也不能小瞧的大画家,在法国美术史上留下辉煌一页,成为法国近代史上最受人民爱戴的画家。

《拾穗者》

米勒一生的创作题材,几乎全跟农耕生活有关,其中,《拾穗者》、《播种者》、《晚钟》、《伐木工人》、《沐浴的放鹅少女》等作品,是他的代表作,已成为经典之作。

《拾穗者》创作于1857年,描绘了三个妇女在收割后的麦田中,弯下腰认真仔细地捡拾遗落在地上的麦穗。整个作品色调以暖黄色为主,人,物,景融为一体,从三个妇女的姿势可以看出,她们既有收获的喜悦,又有劳动的艰辛,更有对劳动的热爱。米勒正是借助三个妇女来表达他对劳动人民的深刻同情,以及对农耕生活的由衷赞美。

《播种者》

《播种者》创作于1850年,刻画了一个男青年正在熟练地向田野里撒种子。男青年迈开双腿,双腿呈现出交叉的姿态,左手扶着种子袋,右手抓起一把种子抛向地里,整个动作协调优美,充满力量感。同时,这幅画也有深层寓意,播种代表一种希望,表达了法国大革命后农民向往美好生活的强烈愿望。

《荞麦收获》

《沐浴的放鹅少女》创作于1863年,具有中国水墨画的韵味,画中色彩和光影结合得恰到好处。近景为一个少女扶在岸边,正小心翼翼地下水洗浴,体态构成了优美的曲线。远处群鹅悠然地游在水面,白毛浮绿水,曲颈向天歌,生机盎然。整个画面浑然天成,把田园风光和天人合一的盛景刻画得惟妙惟肖。

米勒在历史上留下了哪些经典作品,如何评价这位画家?

米勒(1814—1875)法国“巴比松派”画家,米勒的名字或许就已经形象的说明了米勒一生的艺术语言“亲切朴实”,艺术大师梵高这样评价米勒:“在米勒的作品中,现实的形象具有象征意义”;作家罗曼罗兰在《米勒传》里写道“这位将全部精神灌住于永恒的意义胜过刹那的古典大师,从来就没有一位画家像他这般,将万物所归的大地给予如此雄壮又伟大的感觉与表现”,如此崇高的评价米勒,足以证明了米勒非凡高超的艺术造诣。

然而米勒自己曾这样说过:“无论如何农民这个题材,对于我是最合适的”,看到了没有,米勒都谦卑的认为自己只适合画农民生活的题材,这是名副其实的“艺术来源于生活”,贴近还源于生活,难道米勒只适合农民题材吗?不是的。

米勒所创造的《播种者》、《拾穗者》、《收获者的午餐》、《牧羊少女》就已经井井有条的概括了农村农民的生活,春天播种,秋天收割拾穗,然后喜悦的庆祝一下收获的季节,“少女怀春”正是对来年丰收生活的希望,米勒用简单的画面题材表达了丰富多姿的美好生活,

物欲横流的社会之下,勤劳朴实的精神更显的高贵,如果没有米勒这样全心专注于表现农村题材的农民画家,人们又怎么会理解艺术原来可以这么的纯粹,把生活中的瑕疵毫无痕迹的净化了,生活中有高低贵贱、贫富差距,然而艺术总是表现的“真、善、美”;我认为米勒的艺术作品的名气比米勒自身的名气还要大。

米勒在历史上留下了哪些经典作品,如何评价这位画家?

法国画家米勒(1814-1875)以描写农民生活的绘画而闻名。

米勒出生于诺曼底农村,尽管米勒的艺术天分很早就被发现,但由于家境贫寒,作为长子的米勒一直在家种地,直到20岁才离开家学习绘画。后来,米勒获得奖学金来到巴黎,并在这里度过了12年的学画从艺生涯。

1849年,巴黎爆发霍乱,35岁的米勒携家眷定居位于枫丹白露森林旁的巴比松,开始创作以农村生活为主题的绘画。

米勒是中国人比较熟悉的画家,因为在中学的课本里就有一篇课文叫《拾穗》。这幅画是米勒1857年完成的,现藏于法国巴黎奥赛博物馆。

画面上,三个妇女正在收割后的麦田里捡拾麦穗。尽管17世纪的尼德兰艺术家们早就描绘了农民的劳动生活,但米勒是第一个赋予乡村生活强烈情感的艺术家。在米勒的画笔下,农民单纯、虔诚、卑微,却是一个个的英雄。下图是米勒的《播种者》。

下图为《牧羊女》

下图为《扶锄的男子》

下图为《晚祷》

在米勒晚期绘画生涯中,他开始使用更轻的色调和更自由的笔触,表现出与印象派画家的某种贴近——尽管他的技巧从未真正接近印象派画家。

米勒从不在户外作画,对色彩作用的认识也很有限,但农民生活的绘画主题,及其社会意义,吸引了修拉和梵高等艺术家,作家大仲马、罗曼罗兰、托尔斯泰等人也对米勒赞赏有加。

罗曼罗兰在他写的《米勒传》中说:“他在法国艺术中是独一无二的”。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。