苏联军民是如何熬过德军对列宁格勒的长期围困的?

第二次世界大战的爆发是德军挑起的,德国在英国与法国绥婧政策的影响下迅速发动闪电战,侵占了欧洲很多小国的领土。在成功的灭亡法国后,德军国把战争的矛头指向了苏联。

由于苏联国土面积广大,使得德军战争线拉的很长,再加上冬天严寒的降临使得德军大批被冻伤冻死,其中冻死的人数就高达数万人。那么他们为什么不燃烧树木取暖呢?

伐木工具缺乏,无法取材德国人是一个以严谨在世界上出名的民族,当时二战时期德国元首希特勒是预计秋季就能完成对苏联的战争,因此并没有准备过寒的冬装,但是历史就是这么奇妙。在德军对于严冬准备不足的情况下袭来,造成了大量人员死亡。

而当时西伯利亚森林茂密,完全可以为德军提供取火的原材料,为什么不砍呢?这是因为当时德军上下并没有配备多少伐木工具,就算去砍,那些木头燃烧所提供的热量也不够维持全军十几万人的需求,所以不如不去砍。

苏军坚壁清野,实施焦土战术由于德军闪电战的猛烈与迅速,确实给了斯大林很大的压力,为了以防万一,在战争前期,斯大林下令把莫斯科周围的树木都砍了,以此来杜绝德军利用木材来进行战争。

事实也确实如斯大林所聊想的那样,德军战争进展最顺利的时候已经在莫斯科外郊。最近的时候甚至能够看见克里林宫了,正当德军准备夺取莫斯科的时候却因为严寒的到来使得德军迅速撤退,这里就可以看出来苏联战术上面的成功,让德军无法取暖,用自然的力量打败敌人。

苏联的不断骚扰在广阔的西伯利亚森林中虽然蕴含着大量的木质资源,可以被德军用来作为永久利用的战略资源。但是在严寒的冬季想要真正把木材利用起来,不仅需要大量的人手去砍伐,而且还要防御苏联部队的不断骚扰。

苏联对砍伐树木的德军进行分断击杀,逐个击破,德军派出了大量士兵去砍树,可是木头还没砍回来,人就回不来了,这样的法更得不偿失了,于是德军果断的放弃了利用木材取暖的计划,而是果断的等待国内送来过冬资源。

气候严寒,无法燃烧苏联是靠近北极圈的国家,气候常年严寒,气温大部分都是在零度以下。而当时莫斯科的冬天更是达到了零下三十度。就算能够利用木材也无法燃烧起来,更不用谈取暖了,所以德军即使冻死几万人,也不愿做用木头取暖这种无用之功。

苏联军民是如何熬过德军对列宁格勒的长期围困的?

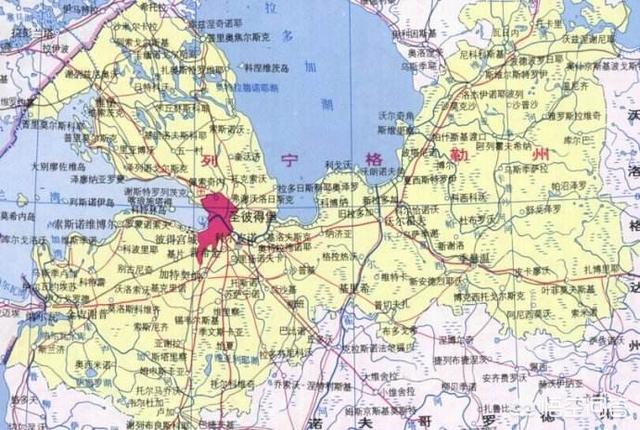

苏联军民是如何熬过德军对列宁格勒的长期围困?列宁格勒是苏联有第二首都之称的美名,战争狂人要求德军从地球抹掉列宁格勒。1941年9月9日德军携带先进的武器进攻列宁格勒,由于德军的武器先进或人员人数都是苏军数倍之多,没有可比性。每当德军进攻时,苏军以巨量的牺牲阻挡了突入列宁格勒市区。苏军的武器不是很先进,但是苏军有敢拼搏精神和敢牺牲精神。

德国的进攻虽然没能如希特勒所愿,在短期坆占列宁格勒。但是德军切断了列宁格勒对外的陆路交通。将列宁格勒三面包围,展开封锁了残酷的900天。列宁格勒只剩下东北部的拉多加湖,还可以保持水路和空中联系。

列宁格勒能在德军的重重围困下坚持战斗,多亏一个人(朱可夫)和一个湖(拉多加湖)。

斯大林紧急派出朱可夫大将任命列宁格勒区军事司令员,接替伏罗希洛夫司令,由于德军猛烈进攻另伏罗希洛夫司令接近崩溃状态,还差点走上自杀道路。朱可夫重整结构,重振士气,不得不说朱可夫是名优秀的指挥军。

拉多加湖是欧洲最大的湖泊,列宁格勒的军民在拉多加湖建立了一条生命通道。虽然是付出了巨大的牺牲,但是在出色的朱可夫指挥下,同希特勒抗争到底,使希特勒本以为饿死列宁格勒的军民梦想得到破灭。

被德军围困900天,大约有150万人是战死或饥饿、疾病,列宁格勒保卫战是人类历史上最残酷的城市保卫战之一。

苏联军民是如何熬过德军对列宁格勒的长期围困的?

二战中列宁格勒保卫战的胜利,作为一个经典的战争奇迹,是任何包括美国在内的任何西方列强都无法做到的,与之前的维希法国形成了强烈的对比,能够做到在那种极端严酷条件下,顽强坚持了近900天,付出那么大牺牲取得了最后的胜利,靠的是一种民族精神,在那种社会体制的保障下的共同作用才能做到,二者缺一不可!

其实在苏联卫国战争中的每一场决战,乃至整场战争都体现了这两种要素的关键做用,是苏联整个国家都具备这种潜质的决定性作用,而不仅体现在列宁格勒一座城。

三大令人恐怖的惨烈磨难长期摧残啃噬,并考验着全城军民坚守的顽强信念:连续两个极端寒冷的严冬;被强敌严密封锁中艰难的物资保障下长期的饥饿;德军轰炸的摧残。这其中的任何一项单独拿出来,当年苏联以外的国家,或者今天我们的想像里都是无法忍受的,但是顽强不屈的苏联军民就依靠着那种民族精神,和社会体制下的人民战争令人无法想像理解的做到了。

战斗民族同仇敌忾的抗敌意志是军民在强大敌人面前,和严酷环境条件下的威武不能屈的精神力量,在这种力量的支撑下列宁格勒军民,意志坚定的勇敢面对饥寒交迫敌人炮火淫威,和随时轮到自己的死亡仍然英勇顽强的坚守,没有这种精神意志就根本无法做到,这种长达900百天的坚强战斗,强大纳粹军队仍然无法撼动他们的众志成城。

但没有社会体制的强大卫国就是保家意识形态信念,和全国一致,上下一心,军民一体的这种国家执行力,国民行动力的统筹保障,列宁格勒保卫战光凭拚意志的精神力量,恐怕连一年也无力坚持。那是一场既艰苦卓绝又紧张有序的军民融合的保卫战,军队只需拚死阻击敌人,他们的给养、弹药、伤员转送、挖堑壕修工事全部又有组织的民众负责;而对列宁格勒的物资运输行动中,军队也只负责任防空等交通保护,主要的运输行动也都是有组织秩序的民众负责。从而在保障了作战的后勤的同时,仍可以最大兵力投入战场,保证了战场兵员的充足赢的胜利。

这是由于当年苏联社会主义国家的全民所有体制,每一位公民都是国家的主人,国家是他们自己的,任何一处安危都与自己息息相关,保卫就是保卫自己,人民支援部队作战也是因为部队作战就是在保卫自己,这是在这种国体制下人民支援战争的强大精神力量;而国家从上到下一脉相承意识形态统筹划一的行政体系,以国家行政最有效的保证了国家战争,前线和后方的生活、生产、支援前线各项任务的紧张有序,等于是以全国全民力量统筹配置人力物力的战争资源,应对每一个战场。这两种强大的体制优势,是任何其它社会制度无法具备的,这在我们的76唐山抗震救灾,89兴安岭灭火,98抗洪,汶川救灾重建中,也充分展示了这种体制的优势。

列宁格勒保卫战,如果没有这种体制下的人民宁愿自己忍受饥寒交迫,付出大量生命代价的有序、有效、有力的战场支援,仅靠军队的训练有素,战术组织,战斗意志在那种敌强我弱的作战条件下,能把那些如狼似虎的纳粹大军挡住多久?在那场人类史上最惨烈的苏联卫国战争中,这种体制的保障也是苏联得以转败为胜的最关键因素。

同时这种体制中蕴含的强大综合国力基础因素,也是引起西方极度恐惧,让丘吉尔发表那个臭名昭著铁幕演说的关键因素。而致后来西方以意识形态他们之差别,把这种社会体制视为洪水猛兽,用他们资本政治下的所谓“自由、民主、人权”加值观,加上几百年的优先发展成就,来扭曲,抹黑,讹诈这种体制,处心积虑千方百要使其对手放弃这种体制,也是由于他们十分清楚,维护着他既得利益的那个腐朽低效的资本政治体制,既无法抗衡这种社会主义体制对西方底层民众的诱惑,又无法以武力或者发展潜力来征服这种社会主义体制,才让丘吉尔发出那种恐怖的惊呼,制造了一个东西对垒的世界。

苏联军民是如何熬过德军对列宁格勒的长期围困的?

背景封锁列宁格勒,是轴心国为了攻占苏联列宁格勒而实施的军事行动,围攻从1941年9月9日开始直至1943年1月18日苏军才开辟了一条通往城市的狭窄通路,到了1944年1月27日才最终获得解放,共计被围872天。食物来源

1941年的最后3个月美国租借法案开始对列宁格勒的食物及物资进行供应,同时英国及美国在1942年及1943年护航到摩尔曼斯克的行动增加了这方面的支援力量,对被围困于市内的居民及苏联守军给予支持,从1941年至1942年之后连续的3个冬季,冰封的拉多加湖上的公路被用来减轻市内物资的供应压力。

但德国对列宁格勒的轰炸及炮轰从1941年8月开始就一直持续。1942年5月17日国际海军K舰队(包括芬兰、德国及意大利海军舰艇)部署在拉多加湖,在巡航行动中,K舰队切断了在湖南部对列宁格勒的物资供应线。

1941年至1942年间的冬季,在872天的围城战中,当所有雀鸟、老鼠及宠物被生还者吃光后,城内甚至出现人类同类相食的情况,列宁格勒警察因而组成一个特别师以阻止人类同类相食的情况发生。

▼1941年,列宁格勒市内大教堂上的高射炮

为期872天的围城战破坏了公共设施、食水、能源及粮食供应,导致列宁格勒地区空前的大饥荒,造成最多150万人死亡、140万以上的平民及士兵撤离,其中很多在撤离时死于轰炸及饥荒。列宁格勒其中一个墓地就埋葬了500,000名围城战的遇难者。

▼11岁女孩坦雅·萨维切娃的日记。她的日记中记录了当时的饥饿情况,以及她祖母、舅父、父母和兄弟姐妹的死亡,日记的最后写到:“只剩下坦雅自己。”在围城结束后,她死于营养失调;她的日记曾在纽伦堡审判中被作为证物展示。意义从政治上讲,圣彼得堡由彼得大帝于1703年5月27日建立,在1712年至1918年期间为俄罗斯帝国的首都,并为帝国三次大革命——第一次俄国革命、俄国二月革命、十月革命的中心。一战爆发后,圣彼得堡为因应当时“去日耳曼化”的风潮而改名为“彼得格勒”;在列宁逝世后又改名为“列宁格勒”。这里曾经是苏联政治、经济和文化的中心,普希金将其称为俄罗斯“面向西方的窗口”,所以苏联对其是十分重视的。

▼沙皇彼得一世1838年肖像

从地理来讲,圣彼得堡是波罗的海舰队的根据地,也是俄罗斯在波罗的海沿岸的唯一军港;然而俄罗斯海军一旦从圣彼得堡出港,会面临芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、瑞典、丹麦、波兰等国北约军队的围堵,相较于莫曼斯克与海参崴等少有敌人威胁的港湾,不适合以海军力量进行突破,故俄罗斯为了控制波罗的海,必须保障圣彼得堡的出入通道安全。

▼海军部造船厂

从经济上讲,圣彼得堡是俄罗斯重要的国际贸易门户,现在从事着石油、天然气、造船、金融、工业、航空太空业、广播和电子产品、软件和计算机、机械制造、重型机械、运输(包含坦克及其他军事装备)、矿业、设备制造、金属冶炼、化学品、药品、医疗器械、出版印刷业、食品、餐饮、批发零售、纺织和服饰等诸多行业。可见该城市对于当时的苏联的重要性。

▼圣彼得堡港口

苏联军民是如何熬过德军对列宁格勒的长期围困的?

1941年冬季到来之前的列宁格勒确实处于非常危机的时刻,当时德军已经完成了对列宁格勒的封锁,而在此前大量工人和工厂设备从列宁格勒疏散了出去,但是运入的原料和食物却寥寥无几,显然苏军统帅部已经做好了列宁格勒失守的准备,否则不会对一场长期的围困不做相应的准备。列宁格勒的人口超过了200万,而生活必需的煤炭和食物却几乎没有储备,如果不能任何大规模向列宁格勒运入补给,这座强大的要塞迟早会自己崩溃。

一开始苏联出动远程运输机部队对列宁格勒实施空运,对于200万人的补给空运任务显然远远超过了苏联空军的能力,有关数据统计,苏联空军在11月14至28日之间只运入了1200吨食物,平均每天86吨,分到平均每个人只能得到43克的补给,这连吃的都不够,更不用说在寒冷的北方过冬所必需的煤炭了。仅仅是确保列宁格勒的200万人拥有最低的食物补给,每天的食物也要有3000吨。必须为列宁格勒打开一条地面的生命线,苏军在列宁格勒附近发起一次又一次的进攻,但大都失败了。

在这种严峻的形势下,冬季到来了,它虽然加剧了列宁格勒守军和居民的痛苦,也给他们带来了一线希望。德军并没有整个封锁拉多加湖,拉多加湖的西岸和东岸仍旧保持着联系,由于德国空军的封锁,苏联试图通过船运为列宁格勒运输补给的想法破灭了,但是冬天却成为了可能,拉多加湖结冰了,苏军的运输车队得以通过拉多加湖进入列宁格勒,后来苏联甚至在湖上铺设了一条铁路线,以提高运输能力,每天可以有4000多吨的物资进入列宁格勒,通过将大量的伤员、老人、儿童运出列宁格勒,缓解那里的压力。

但是列宁格勒的生存压力仍旧非常大,这主要是由于苏联将军事摆在了第一位,运入列宁格勒的大部分物资是军工原料,而不是民众急需的食物和煤炭,显然在苏军最高统帅部看来,确保列宁格勒不被攻占才是列宁格勒避免毁灭的首要条件。最终在长达900天的围困中,依靠拉多加湖的那条脆弱的补给线,列宁格勒顽强了坚持下来,但结果是死亡了60-70万人,绝大多数是死于饥饿和寒冷,苏联军民用伟大的牺牲换来了这场保卫战的胜利!

苏联军民是如何熬过德军对列宁格勒的长期围困的?

应对侵略,在危机存亡时刻,世界各民族,多有不屈的精神表现,被载入史册,成为万古长存的丰碑,不论社会如何变化,亦不管何种制度,都是无比珍贵的财富。二战时期的列宁格勒,就属于这样一座英雄的城市。始建于1703年,最初的名字圣彼得堡,1924年更为列宁格勒,1991年再次恢复原名,是如今俄罗斯第二大城市。1941年冬天到来之前的9月被德军围困,到1944年1月才彻底打破围困,长达872天。一座拥有200万人口的城市,战后统计,饿死加空袭死亡者高达66.3万人。伟大的精神,必有伟大的著作,这便是鼓舞世界的一部小说,《钢铁是怎样炼成的》,至今激励和感召着一代代人,没人不是带着泪水读完的。苏联做为二战时期抗击德国法西斯的主战力量,若非有撼天动地的力量,岂能在装备条件大幅落后的情况下,以劣胜优,最终战而胜之?

坚持战斗

是打破封锁的前提和基础。设有三道防线,卢加、加西亚和市郊,共开辟反坦克壕600公里,构筑1.5万个火力点,仅市区的堡垒连在一起,即有35公里之长。面对希特勒要把列宁格勒从地球上抹掉的叫嚣,百姓踊跃参军,表现了极高的杀敌热情,他们从不畏惧,战斗随时都在发生,每寸土地,都以鲜血铺就,使得侵略军寸步难入。在激烈战斗的间隙,为了宝贵的食物和弹药,不得不为开辟后勤补给线而浴血奋战,使列宁格勒以一条湖始终保持了与外面的联系,冬季冰封,他们利用湖面,冒着枪林弹雨来运输,并疏散了50多万老人、儿童和伤员,甚至在湖上铺设起一条铁路。在水下铺设了油料管道。

不屈的写照

食物不得不统一供给,最困难的时候,每人只有125克面包,最少时只有43克,就是这样,他们高呼着,呐喊着,互相鼓励着,靠着精神支撑,在付出了大量牺牲后,渡过了极其艰难的日子。敌人的谣言,什么吃人呀,骚乱呀,动摇不了他们的意志,他们的意志是钢铁,200万人始终凝聚成整体,毫不畏惧。他们发动生产自救,将庄稼都种到了前线。不惧死亡,不惧饥饿,一直在战斗,直至胜利结束,这便是伟大的列宁格勒保卫战,为人间留下一笔永远的精神财富,成为取之不尽的矿藏,为文明顶礼膜拜。1

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。