古代为何要举办科举考试?

科举考试什么时候开始设立的?

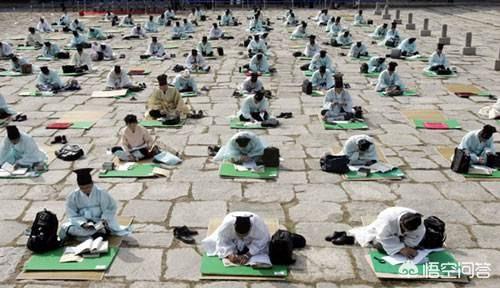

科举考试,就像我们现在的公务员考试,是古代选拔官员的一种制度。

科举考试始于隋朝,在唐朝逐步得到完善,此后一直沿用至清朝1905年最后一次科举考试,之后废止。算下来,科举考试一共存在一千三百余年。

科举考试分为乡试、会试和殿试,乡试第一名叫解元,唐伯虎就是乡试第一名,因此也叫唐解元;会试第一名叫做会元,殿试一甲第一名叫状元。有一个成语是说“连中三元”,说的就是这个。不过,连中三元者极少,明朝一共仅有两人连中三元。

殿试之后,状元授翰林院修撰,榜眼、探花授编修。其余进士经过考试合格者,叫翰林院庶吉士。三年后考试合格者,分别授予翰林院编修、检讨等官,其余分发各部任主事等职,或以知县优先委用。庶吉士出身的人升迁很快,明英宗以后,形成了非进士不入翰林,非翰林不入内阁的局面。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。