明朝文有王阳明,武有戚继光,政有张居正,为何还是没能挡住清军?

原因很简单,此时的大明王朝需要一次干净彻底的自我革新,但以上三位仁兄都没能实现这一点。

明朝后期存在的问题但凡王朝末期,按照历史发展的规律,一般都会出现严重的朝政混乱、吏治腐败、社会矛盾尖锐的问题。

明朝到了后期,在朝政上,文官集团已经不是于谦保卫京城时的那个集团,也不是三杨时代的文官集团了,而是一个极致的利己主义集团。

这帮人每天不思如何让国家强盛,百姓安居,而是天天变着法的想着如何争权夺利,如何捞钱。

朝廷的大部分官员每天干工作的目标都是为了个人利益,从来不会想着国家利益,百姓利益,他们在工作中你争我夺,斗得很欢。

对下则是压榨百姓,能多捞一笔就多捞一笔,百姓的死活也跟他们无关。

再加上士绅豪强阶层土地兼并加重,压榨底层农民严重,在官员和士绅阶层的共同压榨下,激化了阶级矛盾,底层人民肯定会起来反抗。

还有军事制度上的落后,军队治理问题都没有得到改善。经济问题也没有得到改善,最终明朝从上到下,从里到外全部烂透了。

上面三个人做了什么?王守仁

他的人生目标是做圣贤,他创建了阳明心学和知行合一学说,影响了后世几代人。

但是,这个时代,需要一个强人,一个治世之能臣,去推动时代的变革。

很显然,王守仁不是,他从来没有做过首辅,他不喜欢朝堂勾心斗角,他也从未想过要去彻底改造这个时代,只是一心把阳明心学发扬光大。

虽然王守仁的思想对明末知识阶层影响深远,但没有达到要推动明朝进行彻底的自我革新的地步。

戚继光

他用自己的方式去练兵,强兵,但只是一些细枝末节的修补,而且他不是中央官员,只是镇守一方的武将,没有对全国军队进行彻底改造的权力。

戚继光的晚年还因受到张居正被清算的影响,被万历查办。

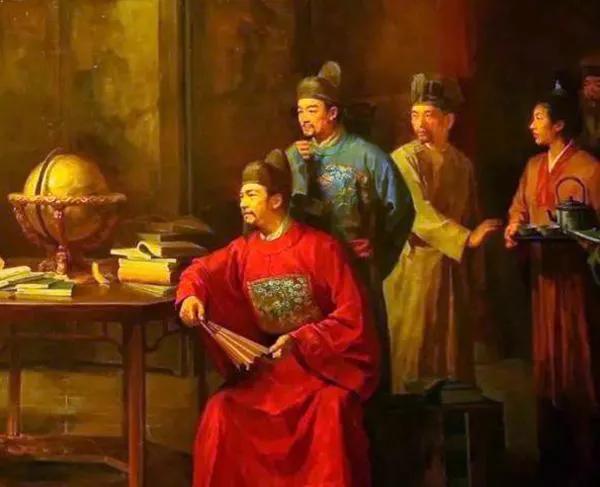

张居正

他的确是明朝后期的一个强势人物,也确实推行了一次大型的改革。

从万历八年(1580)到万历十年(1582),张居正进入了一种近乎癫狂的状态。他日以继夜地工作,贯彻一条鞭法,严查借机欺压百姓的人员,惩办办事不力的官员,对有劣迹者一律革职查办,强化边境防守。

大明帝国再次焕发了生机与活力,边境除了李成梁时不时出去砍人外,已经消停了很多;国库收入极为丰厚,存银达到几百万两,财政支出消除了赤字;地方粮仓储备充足,至少饿不死人,一切看上去都是那么的完美。

大明帝国有了中兴之象,但张居正的身体也渐渐不行了,他由于做首辅期间,过于强势,皇帝经常被他晾在一边,犯了忌讳,加上他自己又贪污受贿,还招摇过市,于是,张居正死后,在皇帝的支持下,对他进行反攻倒算。

他的改革也被叫停,此后万历皇帝开始几十年不上朝,万历年间,

后面东林党出现,魏忠贤又出现,你来我往,彻底啃烂明帝国。

明朝文有王阳明,武有戚继光,政有张居正,为何还是没能挡住清军?

元朝还有成吉思汗铁木真、忽必烈呢,不也没挡住朱元璋吗?

明朝文有王阳明,武有戚继光,政有张居正,为何还是没能挡住清军?

上述三位名臣的时代有别,已故去的人了,和清军入关没一点关係。此乃驴头不对马嘴。如唐朝李靖也无法抵抗朱温篡唐,汉武强权也无法制止外戚王莽篡汉的幽默。

明朝文有王阳明,武有戚继光,政有张居正,为何还是没能挡住清军?

王阳明、戚继光和张居正都有重铸帝国辉煌的才华和能力,可惜生不逢时,晚期的大明帝国积重难返,任凭谁都已经无力回天。

王阳明:一个典型的官二代。父亲是状元,官至南京吏部尚书。王阳明的思想震古烁今,时至今日,依然有强大的生命力。他的哲学思想强调个体能动性,具有冲破思想禁锢、呼吁思想和个性解放的意义(有人称他为中国的启蒙运动发起者)。被称之为继孔子、孟子之外儒家影响最大的人物(万历十二年从祀于孔庙)。他的心学深刻影响了此后五百年中国的思想史。从明到清,及至民国,无数政治家、思想家和仁人志士都将王阳明奉为心灵偶像,对阳明心学顶礼膜拜,并从中汲取了源源不断的精神力量。阳明心学传到日本后,对日本的维新派产生了重要影响。如有“日本军神”之称的东乡平八郎一生崇拜王阳明,随身带““一生俯首拜阳明”七字腰牌以示尊重。

阳明心学与明代流行的儒学正统--朱熹的思想有诸多抵牾之处。简单说来,如果是教你致富,朱熹会说:“好好学习,天天向上,努力工作,日积月累,总有一天你也会富甲天下。”而王阳明则会说:“你本来就是一个‘富二代’,已经富有天下,只是你自己没有发觉。你只要增强自信,主动作为,你就发现自己原来就是一座金山。”阳明心学和当时的正统相距甚远,他的思想对当时的社会结构也是一种挑战和冲击。所以虽然已经在民间形成了很大影响,但对文官集团和政府影响力有限。他的思想为越来越多的人所接受,并演变成为社会变革的力量,那已经是他过世很久以后的事情了。

戚继光:也是一个典型的官二代,17岁即承袭父亲官职(四品)。19岁写下“封侯非我愿,但愿海波平”的豪言壮语。戚继光是一名军事天才,一生大小百余战,无一败绩。他在军事著作中提出了“杀人三千,我不损一”的“称比之术”。在实际战争中,“戚家军”的战损比接达100:1(即杀敌100,自损仅1人),是中国战争史上绝无仅有的“战神”。倭寇平定后,他被调至蓟州防御俺答军队的入侵。在戚继光在任的15年乃至他离任后相当长一段时间里,出于对戚继光的敬畏,俺达汗约束横亘两千余里的蒙古部落,“止戈互市”(也就是说我们不打仗了,做做生意得了),给边疆人民带来了长期的和平。戚继光晚年被罢官回籍,在悲凉中离世。

戚继光不仅是天才的军事家,还是出色的政治家。他不是在理想上把事情做得尽善尽美的将领,而是最能适应当时的政治环境以发挥他的天才的将领。戚继光被指控的罪名是“有谋逆之心”,“罪证”是他和张居正的密切交往。这是一个他解不开的死节:就当时的政治形势而言,如果他得不到权臣谭纶和张居正的支持,他在军事上的才能就很难充分发挥出来;但如果他和权臣走得太近,就不可避免会受到猜忌和迫害。

想象一下,戚继光当时手握10万重兵(其中包括数万从南方调来的,绝对忠诚于他的原戚家军),驻守离京城不远的蓟州,只要他愿意,以戚家军的战斗力和威望而言,京城基本可以说是唾手可得。这种情况对于帝国来说“很危险”,此时的戚继光也就不再是帝国的守护者,而是一个巨大的“威胁”。戚继光确定无疑是一个忠诚的爱国者,也绝对忠于明帝国,但这于事无补,因为在万历皇帝和文官集团看来,即使他无心,但他却有能力让这个帝国倾覆。于是,他之被罢官、弃用就不可避免,而明帝国也失去了重振武备的最后机会。

张居正:万历皇帝的老师,明朝政治家、改革家、内阁首辅,辅佐万历皇帝朱翊钧进行“万历新政”,史称“张居正改革”。他任内阁首辅十年,实行一系列改革措施。财政上,清仗田地、推行“一条鞭法”,总括赋、役,皆以银缴,"太仓粟可支十年,周寺积金, 至四百余万";军事上,任用戚继光、李成梁等名将镇北边,用凌云翼、殷正茂等平定西南叛乱;吏治上,实行综核名实,采取“考成法”考核各级官吏,“虽万里外,朝下而夕奉行”,政体为之肃然。经过他的努力,在万历皇帝在位头十五年,国家收入大增,商品经济空前繁荣、科学巨匠迭出、社会风尚呈现出活泼开放的新鲜气息,史称“万历中兴”。遗憾的是,他死后被清算,家产抄没,后代充军,所实施的新政也大都被废止。

前述三位明代的思想家、军事家和政治家都没有能够阻止帝国的覆亡,这其中有深层次的政治根源。明朝采取严格的中央集权,皇帝和文官集团施行管理的重点是以均衡的姿态,来保持各方的平衡,从而达到维持帝国安全的目的。基于这样的理念,帝国的大多数文官都崇尚中庸之道,标榜稳健和平的治理方针,对于任何一方的特殊利益都倾向于抑制,以免其成为破坏平稳的因素。无论是王阳明的心学、戚继光的武备、张居正的改革,都打破了这种平衡,故受到抑制或清算也就不可避免。

明朝文有王阳明,武有戚继光,政有张居正,为何还是没能挡住清军?

这三人在的话,努尔哈赤只能老老实实的在建州种地打猎了。

明朝文有王阳明,武有戚继光,政有张居正,为何还是没能挡住清军?

回家读书去。明朝还有常遇春,还有徐达,还有京城三大营呢,名将多了去了,你说为啥打不过?

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。