对于要不要迎请汉献帝,曹操的智囊团有哪些分歧?

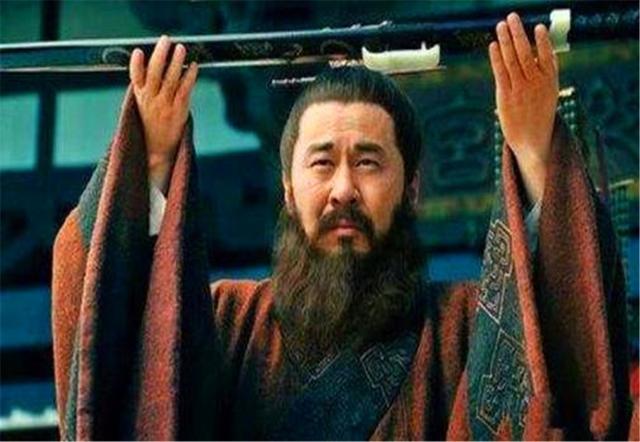

多谢悟空问答邀请。在三国的历史上,曹操奉迎汉献帝的举动,是他政治上出色的一招。曹操将汉献帝奉迎到自己的领地,取得了“挟天子以令诸侯”的优势。在此之后,他以汉献帝的大义名分,号令群雄。这让他得到了很多心怀汉室之人的帮助,使得他由弱变强。那么,曹操是如何走出这一步的,为何其他的政治集团没有这样做呢?

一、曹操奉迎汉献帝的经过。曹操奉迎汉献帝也是有着一个过程的。当年诸侯联军讨伐董卓,使得董卓烧毁洛阳,挟持汉献帝前往长安。诸侯联军解散后,就开始了相互争夺。关东地区烽烟四起,战乱频发。

在这个时期,是曹操发展势力的时期。由于曹操所处的兖州是一块四战之地,在群雄的包围之中。曹操在创业的时期,多次遭到挫折。最困难的时候,只剩下兖州的三座城池。不过,经过曹操和他的团队不懈努力,他的势力转危为安。

等到汉献帝从关中来到洛阳的时候,曹操的势力已经发展到了稳定的程度。他的势力虽然对比北方的袁绍还是远远不足,但是已经稳定下来,能够压制周围的势力。在拥有了稳固的根据地后,曹操就开始考虑下一步的战略。

汉献帝从关中的到来,正好给曹操创造了机会。在此时,汉献帝的朝廷处于极端困难的境地。在史书上记载,当时汉献帝手下的臣子,从尚书郎以下都要自己去野外采摘野麦活命。有的人饿死在墙壁之间,有的人被兵士所杀。

在这个时候,汉献帝得不到任何势力的支持。为此,汉献帝甚至向吕布求援。吕布由于实力不济,只得向汉献帝上表致歉。即便如此,汉献帝还是嘉奖了吕布的恭顺态度。就在汉献帝走投无路的情况下,曹操向汉献帝伸出了援手。

曹操在与部下讨论后,率领部下来到洛阳。他在朝见汉献帝后,又将汉献帝接到许都。自此,汉献帝和他的朝廷就落入曹操的掌控之中。曹操有了“挟天子以令诸侯”的名义,在后来的战争中占据了政治上的主动。

二、曹操奉迎汉献帝时内部的分歧。在历史记载中,我们没有看到曹操的手下对奉迎汉献帝的反对意见。在当时,曹操的手下主要的谋士是荀彧。至于说后来的那些著名谋士,比如荀攸、贾诩、郭嘉、程昱、董昭等人,还没有进入曹操的阵营。因此,在奉迎汉献帝的时候,自然没有他们的意见。

唯一例外的就是董昭。他作为汉献帝的使者,在中间穿针引线,肯定是参与了此事。而且后来在将汉献帝转移到许都时,董昭出了大力,这使得曹操能够直接控制汉献帝。从这些方面的表现来看,董昭是肯定赞成奉迎汉献帝无疑的。

那么,曹操阵营中,对于奉迎汉献帝就没有反对意见了吗?也并非如此。在当时,也有人对奉迎汉献帝提出异议,不过矛盾点并不是在是否迎接汉献帝的问题上,而是在于如何奉迎汉献帝的问题上。在《荀彧传》中写道:

建安元年,太祖击破黄巾。汉献帝自河东还洛阳。太祖议奉迎都许,或以山东未平,韩暹、杨奉新将天子到洛阳,北连张杨,未可卒制。

我们从这段记载中就可以看到,提出奉迎汉献帝的人是曹操,正是他想要奉迎汉献帝来许都。而他的部下中有人对奉迎汉献帝心怀疑虑,最主要的原因还是曹操自身的实力不足。这是因为当时山东的各方势力还没有平定,曹操的根据地并不稳固。

同时,汉献帝从关中迁到洛阳,身边有着韩暹、杨奉这些势力,他们与北方的张杨联合,曹操要是与他们兵戎相见,很难立刻制服他们。如果这些人从中作梗,想要奉迎汉献帝是不容易的。

这个时候,荀彧发挥了他的远见卓识。他对曹操劝说道,说曹操素有匡扶汉室的心思,如今汉献帝来到洛阳,让天下的义士有扶助汉室之心,百姓有感怀旧情之哀。在这个时候,曹操如果奉迎汉献帝,顺从百姓的民望,是大顺之举,以朝廷的公正制服雄杰,是大略之举,扶持大义招揽英才,是大德之举。有这些名义,韩暹、杨奉肯定不能从中作梗。如果不赶快当机立断,时间一久,怕其他的势力捷足先登,到时候后悔也来不及了。

荀彧对曹操的这番话,实际上是为曹操解除了后顾之忧。他将奉迎汉献帝的巨大政治利益说得很明白,而将奉迎汉献帝时,韩暹、杨奉不敢作梗的原因也说得很明白。这促使曹操下定了决心,出兵洛阳,奉迎了汉献帝。

不过,曹操奉迎汉献帝是有着自己的目的。他在奉迎汉献帝之后,就拥有了假节钺,录尚书事的权力和职位。这样,曹操就把汉献帝朝廷的军政大权集中在自己的手中。事实证明,荀彧幻想的曹操匡扶汉室的想法是不现实的,“挟天子以令诸侯”才是曹操真正的目的。

三、错失先机的袁绍。其实,在当时最大的势力是袁绍。汉献帝在到达洛阳后,将主要的希望还是放在了袁绍的身上。袁绍出身是汉朝的“四世三公”,门生故吏遍布天下。在诸侯联军讨伐董卓的时候,袁绍是联军的盟主。在当时,袁绍已经占有河北的大片土地,成为北方最强的势力。可以说,如果袁绍要奉迎汉献帝的话,曹操是不可能阻挡的。

因此,荀彧所说的如果曹操犹豫不决,会被其他势力捷足先登的话里所指的势力,就是袁绍。但是,袁绍却对汉献帝没有任何动作。难道说,手下人才济济的袁绍,居然没有人看到奉迎汉献帝这个机会吗?

当然有的。在当时,袁绍的手下对奉迎汉献帝这件事,发生了激烈的争论。袁绍的手下分为两派,以沮授为首的是奉迎派,以郭图、淳于琼为首的一派为不奉迎派。沮授劝说袁绍的说辞与荀彧劝说曹操的说辞基本差不多。

沮授对袁绍说,你的祖上一直担任汉朝的中央重臣,一直以忠义著称。现在汉献帝的处境困难,需要诸侯辅佐。我们的根据地已经趋于稳固,实力雄厚。向西出兵奉迎汉献帝,在邺城建立宫室,挟天子以令诸侯,积聚兵力来讨伐不听从的敌人,谁能够与我们为敌?

而郭图、淳于琼则劝说袁绍说,汉室经过长期的战乱,早就失去了威望,今天我们想要重新振兴它,难道不是一件难事吗?现在天下英雄竞起,想要替代汉室的人大有人在。今天我们奉迎了汉献帝,以后要做什么事情,就要向汉献帝请示。如果听从汉献帝的指示,就让我们失去了权势,如果不听从的话就会得到个违抗命令的罪名。所以说,奉迎汉献帝并不妥当。

袁绍本来想听从沮授的建议,奉迎汉献帝,但是一听郭图、淳于琼的意见,就又改变了主意。虽然沮授据理力争,还说出了荀彧曾经对曹操说的话,如果不早作决断,会让其他势力抢先下手。袁绍考虑到汉献帝的登基不是自己的意见,最终还是拒绝了沮授的建议,没有派兵去奉迎汉献帝,让曹操捷足先登了。

四、曹操与袁绍的差别。我们从曹操和袁绍对待奉迎汉献帝这件事的决断,就能够感觉到两个人的差别。荀彧对曹操的谏言与沮授对袁绍的谏言基本相同,可是两人却采取了完全相反的行动。也是从奉迎汉献帝起,双方的实力开始默默发生着转变。

其实,双方采取不同的行动,与他们对天下形势判断有关,也与他们对待汉室的态度有关。当时,曹操的实力远不如袁绍,而且他的根据地还不稳固,处于战乱状态。曹操从自身的实际状况出发,完全没有必要去奉迎汉献帝。因为曹操的实力有限,出兵奉迎汉献帝,可能连韩暹、杨奉都打不过。去奉迎汉献帝的过程,很可能是一种冒险行动,遭到意外的损失。同时迎来汉献帝,等于为他请来了一个上司,在行动上就要受到一定的束缚。

袁绍放弃奉迎汉献帝的主要原因,不是实力、控制区稳固方面的问题,而是不愿意接受汉献帝的束缚。这代表了袁绍的政治野心,他早就想要代汉自立。他在事业开端的时候,打着匡扶汉室的旗号,而且由于他“四世三公”的家世,部下也汇集了大批的汉室同情者。如果他将汉献帝迎到自己那里,很可能会引起部下心理的变动。因此,他才会放弃奉迎汉献帝。

可是,曹操奉迎汉献帝的行动,给袁绍上了一课。曹操并非没有野心,但是他对此处理得很好。他一方面将汉献帝奉迎到自己的控制区,给予优厚的待遇。同时,另一方面曹操立刻拥有了假节钺,录尚书事的职权,掌握了汉献帝朝廷的文武大权。汉献帝就此成为了曹操的一块政治招牌,在对外战争中让曹操占尽了便宜。

袁绍就是如此,他经常收到曹操以汉献帝的名义下达的指示。直到这个时候,袁绍才恍然大悟,知道了自己的错误。当年如果他抢先出兵奉迎汉献帝的话,曹操是无论如何不敢和他争夺的。可是事已至此,一切都已经晚了。在此后,直到官渡之战,袁绍都在为他的错误付出着代价。

结语:曹操奉迎汉献帝的时候,他的集团中对此没有太多的反对意见,提出异议的人主要是对奉迎汉献帝行动本身有疑虑。在荀彧的劝说下,曹操下定决心奉迎了汉献帝,拥有了大义的名分,有了“挟天子以令诸侯”的权势。

而袁绍则因为怀有自立之心,不愿意去帮助汉献帝,想让他和他的朝廷自生自灭。因此,他错失了奉迎汉献帝的机会,让曹操捷足先登。此后,袁绍发现自己的错误,但也为时已晚。当曹操当了大将军的时候,袁绍忍无可忍地发了脾气。曹操为了不过早触怒袁绍,把大将军的职位让给了袁绍。

但是,这一点也改变不了袁绍的政治颓势,这种情况一直延续到官渡之战。在袁绍发动官渡之战时,就有不少部下认为不该攻打曹操和他背后的汉献帝朝廷。这使得袁绍在发动战争前进行了人事调整,引起了军心的混乱。这一点,严重影响了战争的结局。可以说,袁绍的失败,曹操的成功,在奉迎汉献帝的那一刻就注定了。

我是历史笑春风,欢迎大家关注我,多提宝贵意见,谢谢。

对于要不要迎请汉献帝,曹操的智囊团有哪些分歧?

“迎请”?汉献帝。什么意思!应该是“应诏”勤王。

公元196年(建安元年)二月,护送汉献帝的诸位将领出现矛盾,互相争权夺利,韩暹领兵进攻董承,董承走归张杨,张杨让董承前去修缮洛阳的宫殿。七月,献帝的车驾终于辗转进入洛阳,杨奉和张杨出屯护卫洛阳,董承则和韩暹留在京中守卫皇宫,并因功升任卫将军。

此后,韩暹居功自傲、为所欲为、扰乱朝政,董承忧虑之下,秘召兖州牧曹操勤王。于是,曹操入朝进贡,趁机奏报韩暹、张杨的罪过。韩暹惊惧,单骑投奔屯兵于梁县的杨奉,但献帝念及韩暹护卫的功劳,并没有追究韩暹的过错,并封董承等十余人为列侯。九月,汉献帝在曹操护卫下迁往许县,董承随百官一并前往。

曹操在接到董承的诏书时,和大多数人一样确实是有所顾虑。

《三国志·荀彧传》:“建安元年,太祖击破黄巾。汉献帝自河东还洛阳。太祖议奉迎都许,或以山东未平,韩逼、杨奉新将天子到洛阳,北连张杨,未可卒制。”多数人不同意迎接献帝,理由是徐州还未平定,韩暹、杨奉刚刚将天子迎到洛阳,往北连结张杨,暂时还不能控制他们,这就是曹操的智囊团们所担心的。但是,荀彧认为——

彧劝太祖曰:“昔汉高祖东伐为义帝缟素而天下归心。自天子播越,将军首唱义兵,徒以山东扰乱,未能远赴关右,然犹分遣将帅,蒙险通使,虽御难于外,乃心无不在王室,是将军医天下之素志也。今车驾旋轸,义士有存本之思,百姓感旧而增哀。诚因此时,奉主上以从民望,大顺也;秉至公以服雄杰,大略也;扶弘义以致英俊,大德也。天下虽有逆节,必不能为累,明矣。韩暹、杨奉其敢为害!若不时定,四方生心,后虽虑之,无及。”太祖遂至洛阳,奉迎天子都许。天子拜太祖大将军,进彧为汉侍中,守尚书令。

奉主上以从人望,大顺也;秉至公以服雄杰,大略也;扶弘义以致英俊,大德也。天下虽有逆节,不能为累,明矣。此乃荀彧为曹操量身打造的历史形象👍。顺天承运!雄才大略!德高望重!

曹操认为荀彧之言有理,遂应安集将军董承的秘密召请,亲率大军进抵洛阳,被任命为司隶校尉,奉迎献帝迁都许县。曹操被封为大将军、武平侯,荀彧也升为汉侍中,守尚书令。

对于要不要迎请汉献帝,曹操的智囊团有哪些分歧?

东汉自和帝以后,外戚宦官就相互遏制,相互争权夺利。公元189年,昏庸的灵帝刘宏去世。群臣立少帝刘辨继位,大将军何进为铲除宦官势力,诏军阀董卓进京,何进被宦官反杀,董卓诛杀宦官,把持朝政,欺压百官,废少帝,立献帝刘协,天下纷乱。190年,以袁绍为盟主的关东众诸侯在汜水关讨伐董卓,兵临洛阳。董卓挟献帝与百官迁都长安,尽毁宫殿皇陵,洛阳一片瓦烁。。。董卓的暴行天怒人怨,司徒王允用连环计联手吕布除掉董卓,董卓部下李傕郭汜又反功长安,杀死王允,赶走吕布。李傕挟天子,郭汜据押百官,关中群魔乱舞。关西军阀杨奉、张扬、董承、韩暹等保献帝东行,百官后进,抵挡李郭追兵,历经艰险,献帝回到洛阳。此时洛阳一片凄凉,即无宫殿,又无钱粮,朝廷诏令各地供给,收效甚微。张杨不甘清苦,回到河内,杨奉进取并州,董承韩暹护卫朝廷。此时冀州袁绍的首要谋士沮授看到机遇,劝袁绍迎幸献,把持朝廷,壮大力量,以老袁家四世三公的名望,网络天下之士,名正言顺。但谋士逢纪郭图反对,迎幸献帝,反受朝廷节制,只有自己发展壮大,才能自强自立,逢纪郭图之言,正合袁绍之意,袁绍才不管朝廷的处境。董承见献帝落泊,联络以前有气节的兖州刺史曹操,接济朝廷。曹操与智囊团合议,为人忠厚老成的荀彧建议曹操迎请献帝到豫州中心地区许昌,远离各诸侯的搔挠,即可安顿朝廷,又可自立威信。荀彧的本意是忠于汉室,借助曹操的力量光复汉室,以天子的名义将众诸侯一个一个地收服,重振大汉天威。但最后证明荀彧的宝押错了,曹操诚俯极深,利用他人成就自己,最后逼得荀彧悔恨自杀。荀彧当时是从袁绍的阵营走出来的,看透袁绍的虚伪和无能,投靠有魄力的曹操,希望以自己的才学,助曹操效忠于汉室。当时曹操的主要谋士有荀彧,荀攸,程昱,郭嘉等,但以荀彧荀攸叔侄资深,荀彧之见,再不复议。于是曹操派夏侯惇到洛阳迎接献帝与百官临幸许昌,各诸侯也不愿济养朝廷,一切顺理成章。为安抚袁绍,朝廷封袁绍为大将军,曹操为太尉,荀彧为待中。曹操取得了政治机遇,以许昌为中心,以挟天子以令诸侯的优势,走向人生辉煌。

对于要不要迎请汉献帝,曹操的智囊团有哪些分歧?

其实古今中外这种问题都是把双刃剑,哪次都会有很大分歧,就看处理的手段了。

明朝朱元璋对韩林儿处理得当长治久安,日本信长上洛半道归天,曹操到最后都不敢称帝等等都是有原因的。

说白了谁愿意花钱出力请个只有空壳的爹在头上拉屎拉尿。主要看这个空壳如何用,有没实力用了,没分歧就怪?

对于要不要迎请汉献帝,曹操的智囊团有哪些分歧?

曹操的智囊团对迎请汉献帝,应该没有分歧,而且智囊团一起鼓动曹操快快实施,如果晚了,就会被其他诸侯捷足先登,悔之晚矣。个人认为,智囊团的分歧应该是:是尊天子以令诸侯,还挟天子以令诸侯;虽然东汉末年,礼崩乐坏,目无王法,但是,儒学的巨大影响还存在,郭嘉他们那一帮人,就知道出人头地,荣华富贵,就知道阴谋诡计,在他们眼里,皇帝就是摆设,当然,挟天子以令诸侯。荀彧孔融他们,还心系汉室,当然是尊天子以令诸侯。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。