与诸葛亮同为托孤重臣的李严,为何要阻挠蜀汉的北伐?

我是历史笑春风,谢谢邀请。我来回答这个问题。

首先,我们要明确一点,李严根本没有阻挠蜀汉的北伐,他和诸葛亮的斗争是出于权力的斗争。但是,由于李严的政治能力太低,不是诸葛亮的对手,终于失败了。

李严本是西川本土将领,在抵御刘备的过程中,率众投降了刘备。后在刘备进行汉中之战时,随机处置,不用主力部队,使用地方部队,以寡击众,平定了多起叛乱。充分显示了李严的军事才能。

后刘备白帝城托孤,以诸葛亮为正,李严为副,共保蜀汉江山。李严是被刘备任命为中都护,统内外军事。李严于情于理,也不会阻挠蜀汉北伐的。他和诸葛亮的矛盾是谁来领导北伐的问题。

诸葛亮以自己手中的权力,直接就把李严排除出去。当时,除了李严手中的两万军马,剩下的蜀军是诸葛亮一手训练出来的,诸葛亮死死抓住军权,亲自担任起北伐指挥者的责任。而这个被刘备指定负责军事的李严被指派留守后方,这引起了李严的不满。

而诸葛亮书生意气,战斗指挥能力不足,打仗专靠魏延。束手束脚,谨小慎微,大家根本看不到北伐胜利的希望。李严也因此对诸葛亮越发不满。诸葛亮还看上李严手中的军队,要收为己有。李严愤懑之余,如同后来的魏延一样,举止开始混乱。他在后方屡屡和诸葛亮作对,要求恢复他本身的权力。诸葛亮就是装聋作哑,不管不问。最后矛盾激化到不可调和的程度。李严气得讽刺诸葛亮为什么不受九锡,把他比作专权的曹操。

到最后军粮一次,李严自作聪明。军粮不继是事实,双方书信往来,李严提出三策,诸葛亮采纳了退兵。可李严却故意把擅自撤军的罪名想嫁祸到诸葛亮头上。这也太小瞧诸葛亮的政治能力了。刘禅早就被诸葛亮拿死了,不敢说话。最后,李严不但没有拿回他自己的权力,反而被削去职务爵位流放了。

几年以后,又有一个象李严的人,魏延,不汲取李严的教训,如出一辙的被灭了三族。

与诸葛亮同为托孤重臣的李严,为何要阻挠蜀汉的北伐?

李严与诸葛亮是刘备白帝城托孤的仅有的两位大臣,丞相诸葛亮为主负责内政,尚书令李严为辅,主管军事。

诸葛亮是蜀汉官僚体系中的荆州派的代表和核心,是追随刘备入川的管理团队中心;

李严则是刘焉、刘璋时期的东川派系,即从南阳郡及京师三辅中牟、陈留、颍川等地进入益州的旧臣,是有中央干部背景的人员,李严是东州团队的代表和核心。

诸葛亮和李严,作为外来政权的外来官吏,尽管也有利益的矛盾,但在与本土蜀地官吏的立场上,还是保持一致的,这也是刘备托孤的深意。

因而,李严虽然不能与诸葛亮保持绝对一致,但绝不会与诸葛亮处处作对。

尽管是刘备托孤,军事由李严负责,但在诸葛亮稳定蜀汉之后,军政大权集于一身,诸葛亮核心地位已经确立,已经不可动摇,此时的李严还是合作的。

在北伐的战略上,李严还是支持诸葛亮的。

李严年轻时就很有才干的名声,但是此人性情孤傲,很难与人相处。而且在廉洁方面名声不很好,为了满足自己的贪欲,经常与下属官吏产生矛盾。

231年,诸葛亮北伐,李严负责押运粮草。但由于天气阴雨连绵,导致道路泥泞不堪,因而延误了时间,没按时将粮草运达。

为了推卸责任,李严于是就归罪诸葛亮北伐。而且派参军狐忠、督军成藩给诸葛亮传话,让诸葛亮撤军。

诸葛亮不得已,只好撤军。

这时,李严又故作惊讶的说:“军粮充裕,怎么又退军哪?”

其用意就是在为自己延误了粮草供应,推卸督办不力的责任,以显示出诸葛亮延误战机的错误。

后来,又给后主刘禅上奏,说:“军队伪装撤退,其实是用来引诱敌人,以便与其决战。”

诸葛亮退兵之后,就把李严前后的奏疏原本一并上奏给后主,李严的错误和矛盾一下子暴露无遗,不能自圆其说。

最终,李严理屈词穷,无言答对,只得叩头认罪。

李严被罢官免职,废为平民。

由此可见,李严并不是处处阻止诸葛亮北伐,而是因为督办粮草不力,以反对北伐为借口,推卸责任,企图蒙混过关。

岂料诸葛亮明察秋毫,一查到底,水落石出,李严难以逃脱罪责。

在之前,226年诸葛亮北伐的时候,想调李严镇守汉中。

李严不去,想方设法推脱,还讨价还价,提出要求想把五个郡化为巴州,让他担任刺史,诸葛亮没有答应。

李严还曾经劝诸葛亮接受九锡,怂恿诸葛亮进爵称王,被诸葛亮断然拒绝,并加以驳斥。

从此以后,两人才产生间隙,逐步貌合神离。

由此看来,李严不是从北伐是否正确的角度,来看待北伐。而仅仅是从自己的私利上,有选择性的对待北伐。

具体而言,就是对自己有利就支持,对自己不利就不支持。

从怂恿诸葛亮进爵称王这件事,也看出来李严是想为自己谋利。

这与在后来督办粮草不力时推卸责任是一脉相承的,李严称不上廉洁勤政的官员,是一个投机取巧,谋求私利的滑吏。

诸葛亮病逝以后,李严知道自己的德行和人脉,认为再也不会有人能够起用自己啦,因此心怀忧闷而死。由此看来,其私欲到底有多大啊。

李严的同乡尚书令陈震就曾经私下里对诸葛亮说:“李正方腹中有鳞甲”,暗指李严心术不正。

但诸葛亮认为“大事未定,汉室颓危,正是用人之际。应该避免他的短处,褒扬他的长处。”希望与李严能够合作,拯救蜀汉的危难,匡扶汉室社稷。

没有比较就没有伤害,同为托孤大臣,做官的差距咋就这么大呢?

与诸葛亮同为托孤重臣的李严,为何要阻挠蜀汉的北伐?

有时候以至仁对不仁,以至义对不义,能很快赢得民心,击败政敌,取得意想不到的胜利。

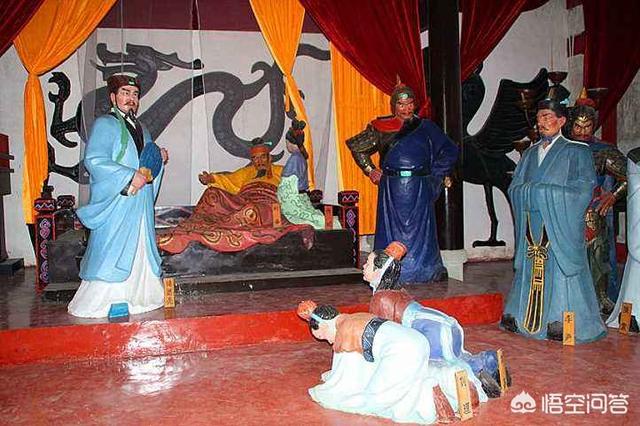

三国时期,蜀汉的刘备在夷陵之战惨败后,羞愤交加,在白帝城病重而死。在临死前,刘备托孤诸葛亮、李严,让诸葛亮任丞相,总监管内外,李严为中都护,镇守永安,督内外军事。这样的安排明确了诸葛亮为蜀汉总理内外的负责人,也确定了李严的军事地位。刘备这样安排,究竟有无让二人相互牵制之心,也很难判断。但诸葛亮作为总负责人,还是有权监管李严的。李严做了蜀汉第二号当权人物后,不愿接受诸葛亮的监管,以永安为根据地,时时与诸葛亮掣肘,不愿听从诸葛亮调度,以此想打击诸葛亮,达到他掌权上位的目的。建兴四年,诸葛亮第一次统军北伐,要求李严参加,李严觉得是诸葛亮想利用北伐之机,调离他离开自己的根据地,削减自己的实力,就乘机向诸葛亮提出条件,要求将五个郡划归巴州,让他做巴州刺史。巴州是蜀汉门户,地理位置很重要,以前也只有关羽、张飞镇守过巴州。李严如此要求,就等于是在蜀汉内部又成立一个独立势力范围,进可抗拒中央,退可自守自防。诸葛亮当然不能答应,李严也就拒绝参加北伐。不仅如此,李严还故意建议诸葛亮加九锡,进爵称王,以此让诸葛亮背上有篡弑之心的权臣,受众人指责,幸好及时被诸葛亮识破其奸谋,断然拒绝。建兴八年,曹魏派曹真统大军伐蜀汉,诸葛亮抵御曹真,要李严率兵北上,李严乘机要求加官,诸葛亮加李严为骠骑将军,又升李严之子李丰为巴州督军,镇守永安,李严看自己根据地有保障,才同意出兵。建兴九年,诸葛亮第四次北伐,让李严负责压运粮草。当时诸葛亮大败司马懿,获精甲三千,玄铠五千,正要乘胜进军。当时夏秋多雨,蜀道难行,再加李严一直妒忌诸葛亮,就派人传信给诸葛亮,粮草不足,道路难行,劝诸葛亮退军。诸葛亮北伐一直最头疼的就是粮草接济不上,只好退军。当诸葛亮回朝见驾时,李严在朝堂故作吃惊地说:“粮草充足,丞相何故退军?”这等于诸葛亮北伐不尽心力,可定诸葛亮不尽职之罪,如果坐实,诸葛亮当受贬谪之罪。所幸诸葛亮早有防备,从袖中拿出了李严给他的信,李严前后自相矛盾的言词,让其无可辩驳,只好低头认罪。面对李严的处处掣肘,诸葛亮是怎么对待李严的呢?一句话仁至义尽。诸葛亮做了丞相后,,李严一路升迁,从建兴元年,封都乡侯,假节,加光禄勋,到了建兴四年,就转为前将军,最后到了建兴八年,李严已经升迁为骠骑将军。建兴九年,李严因贻误战机,按律当斩,事实确凿,群臣却没有一个人出来为他讲情,最后还是诸葛亮出面讲情,免去其死刑,将李严贬为庶民,却又提拔其子李丰做总督粮草官。至此,李严对诸葛亮感激涕零,感到以前献媚他怂恿他掣肘诸葛亮的人,到关键时刻谁都不可靠,只有诸葛亮才是最公平公正公道的。诸葛亮第五次北伐曹魏,不幸病死五丈原,噩耗传来,李严不禁失声痛哭,说自己再无被起用的时日了,因此终日郁郁寡欢,不久也就死去了。

仁者无敌,诸葛亮正是凭着自己的至仁至义至情至公,赢得了民心,一步步孤立了李严,削掉了他的权力,还让他心服口服。由此看来,诸葛亮的政治智慧还是十分了得的!

与诸葛亮同为托孤重臣的李严,为何要阻挠蜀汉的北伐?

公元223年,刘备白帝城托孤还是费了一番心思的,他的托孤大臣设置了两个,一个是诸葛亮,另外一个就是李严(刘备益州集团,后改名李平),主要起到制衡的作用,怕诸葛亮(刘备荆州集团)一头独大,也是出于平衡各方利益的需要。

李严之所以能被刘备看中,主要考量他个人能力和益州新加入集团的平衡问题。李严原来是益州刘璋的部下,曾经对抗过刘备的进军,后来投降了刘备,刘备也非常重用他,任命他为裨将军,成都拿下后他被刘备封为犍为太守、兴业将军,算是益州刘璋故臣的代表人物。(李严剧照,刘备托孤军事权给了李严,但实际权利没多少)

李严在其任职期间,兴修水利,造福一方;与诸葛亮等人修《蜀科》,这是蜀汉政权法律的奠基性文书;武功方面,平定了马秦、高胜的内部叛乱。文治武功可圈可点,自身能力还是很高的,不然不会成为刘备的托孤大臣之一。

自从李严成为托孤大臣后,成为和诸葛亮比肩的人物,他个人也发生了蜕变。颇有作为的李严判若两人,他积极追求自己更高的地位,为自己的小利益集团谋取权利。(刘备白帝城托孤剧照)

阻挠诸葛亮北伐事件始末。公元231年,诸葛亮北出祁山,讨伐中原,李严作为后勤总司令负责粮草转运工作。当时正赶上雨季,粮草转运困难,李严负责的工作出现滞后问题。

为了掩盖自己工作失误,耽误了北伐大军的进军,李严派遣自己的手下,拿着自己的手书,假传刘禅的旨意,要求诸葛亮撤军,诸葛亮让出征的士兵回到巴蜀。对于诸葛亮撤军问题,李严上书刘禅,称诸葛亮是为了诱敌深入,而做的军事战略撤退,掩盖自己后勤工作的失误。诸葛亮是多么精明的人物,假如刘禅和诸葛亮不碰面的话,李严就把诸葛亮黑了。诸葛亮始终要以攻代守,防卫蜀汉,这是大的战略,不可能因为后勤工作而不开展。

诸葛亮早就汇总了李严的诸多小尾巴,汇总后写成弹劾奏章,并把李严给自己的撤军文书和李严给刘禅的奏章前后对照,两面三刀的嘴脸暴露无遗,李严服罪,贬为平民。

李严是如何蜕变的?当一个人的职位上升到一定高度后,一个人往往会发生蜕变,李严蜕变的越来越不堪。他本人就是从秭归县令到成都县令这样的职位投降的刘备,很快就上升到托孤大臣的位置。他明白一个道理,手中要有兵、有人、有地盘,这样可以在魏蜀吴三方能够如鱼得水,随时可以换取任何一方的利益,皇帝也要看他的脸色行事。(诸葛亮剧照)

李严从自己的家族利益为出发点做官,行事。作为一个二号托孤大臣,他感觉手中自己的权利不够,要求进一步加官进爵,直接要官职那就太愚蠢了,他选择了曲线求官。他写信请求诸葛亮加九锡(曹操要求了九锡,做了魏王),要刘禅封诸葛亮为王。如果诸葛亮这么做了,就没有后来诸葛亮流芳百世,诸葛亮拒绝了。诸葛亮看透了李严的心思,这是变相要加官进爵。

一招不行,再来一计。李严要求将五个郡划分合起来,成立巴州郡,李严自己要求担任巴州刺史,他要建立自己的独立小王国,诸葛亮又拒绝了。按照三国时期一个军的编制也就3500-4000人,李严的一个军居然有2万多人,他在积极建立军事割据小集团,一旦壮大,诸葛亮也拿他没有办法。

公元230年,魏国大司马曹真计划分三路进攻汉中,军情告急,诸葛亮紧急抽调李严的部队援助。这时李严在江州打理的井井有条,是自己的老巢,肯定不愿意动窝。他派人暗示诸葛亮,魏国司马懿打算诱降他,这是变相的要官要权,江州这个老巢别人不能接手。诸葛亮多么精明,立刻表奏刘禅,升李严为骠骑将军,其子李丰担任江州的防卫工作,李严的欲望暂时得到满足,才慢悠悠奔向汉中。在这期间,李严将自己的名字改为李平,不知道是和用意,大概是欲求得到满足了,自己也就平息了心中郁闷吧。

诸葛亮早就了解李严此人心术不正,但不敢轻易动手处理他,因为刘备留下的烂摊子还没有收拾好。诸葛亮要理顺内外关系后才敢动李严,毕竟是托孤大臣,代表着刘备的益州集团。等一切都就绪,李严犯了大错后,诸葛亮就新账旧账一起算,一把拿下李严这个托孤大臣,周围没人敢求情。

诸葛亮并没有将李严家族全部处理掉,只是针对李严,贬为庶民。李严的儿子李丰却受到重用,官至朱提太守,诸葛亮的政治智慧非常高,维护了益州集团的利益,保持内部的团结安定,“受害人”只有李严自己而已。

李严阻挠诸葛亮北伐,主要原因在于个人的欲望小目标没有达成,心里不满;其次,李严政治目光短浅,只看到自己碗里的饭,不顾蜀汉的大局。这样做将来李严可以随机而动,随时可以投降强者集团;第三,李严阻挠北伐也代表了不少的官员态度,他们要安安稳稳过日子,不想打仗。他曾经拒绝驻守汉中,同魏军打仗和蜀汉内部的民乱那是两回事,他能力有限。

后话:234年,诸葛亮病逝,李严得知消息后也忧愤而死。也只有诸葛亮能起用他,别人都不愿意再用他了,诸葛亮这个另类知己去世,李严也明白自己永无出头之日了!

与诸葛亮同为托孤重臣的李严,为何要阻挠蜀汉的北伐?

李严之所以阻止北伐,是因为他被益州本土势力选为了领袖和代言人,他们不愿意北伐,只愿偏安一隅,过好日子。

公元222年,刘备伐吴失败,李严在此时进入永安宫,成为尚书令,成为地位仅次于诸葛亮的蜀汉重臣。

刘备病重,李严和诸葛亮是一同被招进宫中,和影视剧里不一样的是,被授辅佐少主刘禅的人是两个人。

诸葛亮为丞相,李严为中都护,而两人都有军权,都说刘备对诸葛亮绝对信任,可如此安排,大家应该也能猜到刘备的用心,那就是:制衡。

作为工作重心以内政和防御为主的托孤大臣李严,最容易集结不愿意北伐而想着偏安一隅的益州本土势力,所以不多时,李严已经成了本土守成派的领袖,他们极力想推李严再上一层楼,以保证北伐大业不再进行。

但诸葛亮的北伐却打乱了本土势力的如意算盘,而北伐本就是先主刘备的遗志,所以李严等人也是无可奈何。

但他们想到了绝好的计策,准备在北伐中做作妖。

公元231年,诸葛亮再次北伐曹魏,而派李严督战粮草,客观原因是蜀地道路不便,而又赶上夏秋多雨,而主观上,李严自身和本土保守派的压力,让他对这次工作十分不积极。

所以粮草没能及时供应,李严就书信给前线的诸葛亮,说粮草实在不好运送。

诸葛亮无奈,只好结束了这次北伐,而李严却又在朝中众人面前当年对诸葛亮说:“粮草充足,丞相怎么撤兵了呢?”一是为自己粮草押送不利找借口,二是单纯就是要陷害诸葛亮

这是赤裸裸的陷害,如果处理不当,就算刘禅也不好保住诸葛亮,眼看着诸葛亮的相位不保,好在是谨慎的诸葛亮把李严说自己押送粮草困难的书信拿了出来,以诸葛亮的口才,让大家连连称是,李严搬起石头砸了自己的脚。

按律李严贻误军机要被问斩,但诸葛亮却反而为他求情,只是削职为民。

诸葛亮在最后一次北伐病逝五丈原,赋闲在家的李严得知消息后,居然不久抑郁而终了,为什么?因为当时他结交的朋党没有一个人帮助他回到朝堂,这在他被判处极刑时,仅有诸葛亮替他求情方能看出,他的那些所谓政治盟友,多是见风使舵之徒,而唯一有可能让他复出的便是老对手诸葛亮,如今诸葛已死,复出无望,李严为跟着去世了。

李严之所以阻止北伐,其实是被守旧的本土势力选为了代言人,在其北伐中夺权失败后,又成了他们丢弃的牺牲品。

关注明离子,看更多历史故事。

与诸葛亮同为托孤重臣的李严,为何要阻挠蜀汉的北伐?

主要问题还是李严自己身上,李严一直以刘备的遗诏为主,自认为是排在第二个的辅政大臣,多次和诸葛亮争夺权力,这就是他阻挠北伐的原因所在。李严这个人完全自作自受,为什么呢?我们先可以看看李严阻挠北伐的始末。

李严阻挠蜀汉北伐的始末李严阻挠北伐主要体现在三件事情上:

- 第一件事情是蜀汉后主建兴四年,诸葛亮在汉中,准备发兵北伐讨伐曹魏,于是调李严率军镇守汉中的后方,但是李严想却要求划分五个郡作为巴州,让他担任巴州刺史,这相当于什么?李严要自己成立一个政府,在蜀汉朝廷全心全意要去北伐的时候,李严首先不愿意,其次还要提出条件,但是最终诸葛亮没有答应,李严也没有去汉中。

- 第二件事情是蜀汉后主建兴八年,诸葛亮西征抵御曹魏大司马曹真,当时曹真三路进逼汉川,为了加强汉中的防务,诸葛亮要求李严率二万人赶赴汉中阻击敌军。李严不在私下传言说司马懿,陈群已经开府治事,也要求这样,诸葛亮于是上表迁李严为骠骑将军,又表其子李丰接替督主江州防务,李严这才愿意北上汉中。诸葛亮命李严以中都护署丞相府事务。

- 第三件事就是蜀汉后主建兴九年,诸葛亮北伐,李严负责运粮,但是连日大雨,李严运粮不得力,为了逃避责任,他指使参军狐忠、督军成藩传话给诸葛亮,让他撤军,诸葛亮得到信后答应退兵,李严听说军队已撤退,他又上奏后主,说“军队伪装撤退,其实是用来引诱敌人好与其决战”。用来陷害诸葛亮,诸葛亮便将李严的前后书疏原本手迹递上去,李严的错误和矛盾一下子暴露无遗。李严辞穷理屈,只得叩头认罪。

李严想要争夺权利,这个来源还是刘备的当初的遗诏。章武三年,夷陵之战失败以后,刘备得了重病,自觉不久于人世,于是留下遗诏,以诸葛亮为丞相监管内外,李严为中都护,统内外军事,留镇永安。但是按照汉朝的制度丞相基本上掌管朝廷,也就说诸葛亮是刘备指定的蜀汉负责人,但是李严因为遗诏,自以为是蜀汉第二号人物,对于诸葛亮掌权十分不满。可是诸葛亮对于李严还是仁至义尽,当时的李严被刘备安排是镇守永安,也就是巴州,巴州是蜀地的门户,蜀汉历史上只有关羽和张飞得到过镇守一方的重任,李严如此,已经是十分好了。同时诸葛亮在位时,李严一路升迁,从建兴元年,封都乡侯,假节,加光禄勋。到了建兴四年,就转为前将军,最后到了建兴八年,李严已经升迁为骠骑将军。

但是李严是如何面对诸葛亮的呢?他把江州看作是自己的地盘。

- 建兴四年诸葛亮北伐,要求他参加,李严提出条件:划分五个郡作为巴州,让他担任巴州刺史。诸葛亮没有答应,李严就不北伐。这个时候,李严还提出要诸葛亮加九锡,进爵称王。以此对抗诸葛亮,

- 建兴八年,诸葛亮抵御曹真,要求李严出兵,李严要求加官,然后让他儿子担任江州都督督军,他才北上

- 建兴九年,诸葛亮北伐,李严运送粮草不利,反而还要陷害诸葛亮,最后被识破。只好认罪。

李严就是想要和诸葛亮夺权,他一直认为自己应该是蜀汉的第二号政治人物,诸葛亮让自己镇守一方,是对于刘备遗诏的否认。同时对于诸葛亮的不满,让他也开始针对诸葛亮。当然李严的行为最终失败,他被流放,但是诸葛亮只是流放李严,但是流放时候的待遇依旧不错,依旧有奴婢宾客百数十人,他的儿子李丰受到诸葛亮的任用,诸葛亮对于李严还是仁至义尽。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。