王安石的变法从后来看是有利于宋朝和百姓的,为什么以失败告终?

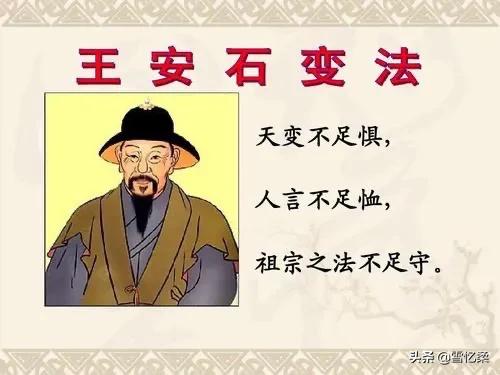

我是雪忆柔,您的问题我来回答。看到这个题目时,我的思绪仿佛回到了学生时代,历史学科里总是有各种分析:改革败因,起义败因等等。王安石变法作为古代变革中的重要历史事件,它的出现是历史发展的必然,它的失败也是与时代脱轨的必然。

下面我将从以下四个方面着重分析下王安石变法失败的原因:一、时代背景首先,我们需要了解王安石变法的历史背景。变法之前,大宋政权已近百年,当朝局势可以用“山雨欲来风满楼”来形容。

王安石变法的原因便是当朝亟待解决的三大矛盾:

- 【01 阶级矛盾日益突出】

“富者有弥望之田,贫者无立锥之地。有力者无田可种,有田者无力可耕”。

神宗时期出现了土地大量兼并的情况,土地买卖与典卖相当普遍,土地集中的趋势日益加速,农民的土地却越来越少。繁重的赋税徭役、连年不断的征战以及频繁的自然灾害,让老百姓生不如死、苦不堪言。

老百姓日子不好过,自然就会揭竿而起。战未必会赢,不战却一定会死。因此宋神宗时期的农民战争接连不断,这期间尤以提出“均贫富”口号的王小波和李顺的起义最为著名。

日益突出的阶级矛盾昭示着改革的必然。

- 【02 民族矛盾不断激化】

“当时议论终无坚决,上下极为灭裂,如此何能胜敌?”

这是王安石对朝堂之上不战而败的消极态度的无情抨击,这也恰恰反映了当朝突出的民族矛盾。神宗时期,大宋与契丹贵族所建立的割据政权、辽和党项贵族所建立的割据政权之间的矛盾不断激化,改革势在必行。

- 【03 统治阶级内部矛盾凸显】

北宋时期的朋党之争矛盾突出,地主阶级、封建统治者内部关于权力和财产再分配等意见也不和谐,这一切的的实质就是当时要求改革新朝政的势力同守旧势力之间的斗争。这也是促使神宗变法的重要原因。

由此可见,一系列的外因使得变法迫在眉睫。

二、重要人物提到王安石变法,自然要了解王安石其人,以及他的支持者宋神宗。

【宋神宗】

宋神宗,人如其名,是个神奇的君主。他一生大搞军事改革,然而对外战争却屡战屡败。他潜心社会改革,老百姓生活又无甚改善。他的心是好的,态度是积极的,只是结果与意愿总是事与愿违。

神宗是一个理想主义者,空有一腔热血,有识才惜才之心,但是同时也缺少坚定的意志。改革之初,兴致勃勃。改革受阻,为了保护自身利益,他又打了退堂鼓。

他是改革的发起者,也是改革的终结者。

【王安石】

王安石才华横溢,文采卓然。神宗继位后立刻召王安石入京任命他为宰相,可以说,王安石这批千里马是幸运的,深得神宗这个伯乐的信任。

王安石并非徒有其表,他是个实干者,大刀阔斧的改革,兴致盎然。不得不说,王安石是有真知灼见的,且拥有超前思想,这些优点也都是一个改革者所必备的素质。

三、改革的内容犹记我的历史导师说过,评价王安石其人,一定要与王安石变法分开,一分为二地看待。现在我们来看看王安石的一系列改革措施都是什么。

王安石的改革重心就是把理财与发展生产联系在一起,以发展生产而增加财政收入,因此设立了青苗法、均输法、免役法、市易法和保甲法。

这几项法律究其本质,都是单纯地敛财。以政府兼并代替豪强富商的兼并,其结果无疑是延缓了中国封建社会内部的资本主义因素的成长而已。

四、改革的败因写到这个败因,我真是感慨万千,不禁又想到当时课上抄了满满一篇笔记的时光。那么说起改革的败因,可归纳为以下几点:

【理想丰满,现实骨干】

这次变法好似空中楼阁,想法的超前性与社会现实的落后性差距过大。设想太过缥缈,使得实施缺少土壤,无法落地生根

归根结底,变法并不是经济发展的内在需要,它是为了应对政治的需要。上层建筑决定经济基础,脱离了政治环境的前提,必然无法成功。

【急功近利,急于求成】

王安石明知改革“缓而图之,则为大利;急而成之,则为大害”,却在变法中操之过急。虽然王安石本人没有私心,然后变法并非写文章,不是指出针砭时弊就能壮士断腕,任何一项改革从策划到实施都需要一个逐步接纳的过程,急于求成乃是大忌。

【用人不当,执行不力】

变法派中除王安石本人操守无异,其他人或多或少都有个人私利。宋神宗和王安石主张启用新人,企图通过任用贤才强大国家的政治和军事队伍。但是由于宋朝长期“重文轻武”的思想扎根,新人的任用势必要承担风险。

政策颁布以后,难免有曲解、对付、违背等情况发生。如政府把青苗法利率规定为百分之二十,官员擅自提到百分之三十;政府要用交钱代替差役,官员就拼命敛钱。这一系列的改革举措初心是为了改善民生,结果却给百姓增加了更沉重的负担。

选人用人不当,政策执行不力,改革走向失败也是必然。

【乱动奶酪,影响利益】

王安石变法之所以受到重重阻碍,最大诱因还是因为王安石动了他人的奶酪,尤其是给封建地主阶级以沉重的打击,严重影响了上层阶级的切身利益,以至于后期宋神宗发生动摇后,王安石的反对者便迅速地废除了新法,以至于这次变革最终前功尽弃。

五、笔者小结王安石变法以发展生产,富国强兵,挽救宋朝政治危机为目的,涉及面广,持续时间长,影响力大,是自商鞅变法以来又一次大规模的社会变革。

变法过程中,确实在一定程度上改善了当朝局面,扩充了国库,巩固了边防,然而变法并没有触及封建社会的主要矛盾,便注定了失败的结局,甚为可惜。

关注@雪忆柔,共同了解文史故事,书评影评和美文诗词[送心]

王安石的变法从后来看是有利于宋朝和百姓的,为什么以失败告终?

王安石变法从后来看是有利于宋王朝,王安石变法十多年后,确实让宋朝国库变的充实,并达到国富军强的目的。但是,王安石变法无形中伤害了老百姓,商人,士大夫和地主阶层利益,没有获得广泛的支持,只是一场自上而下的变革;加上改革内部相互争斗,变法推进乏力;最后,变法支持者宋神宗一死,王安石变法就以失败告终。

一.王安石变法没有获得广泛的支持1.事实上许多老百姓反对王安石变法,因为变法本身也存在弊病,直接强力推广,给百姓带来更大麻烦。

- 青苗法原本是国家放低息给百姓,但是许多宫府为了创收而强行摊派,要求每家每户都要借钱付息,不管需不需要,这样的要求只会让百姓增加负担,苦不堪言,并且上告无门。

- 据说很多百姓自断其手以逃避保甲法,甚至有许多地方都上报此种现象,可见该保甲法反面影响比战争更可怕!

- 保马法也被人诟病,本来养马需要许多专业的方法和技能,让普通老百姓参与养马,往往马没养成,反而还要赔钱,搞的许多百姓家破人亡。

2.朝庭经商,市场被操纵,商人利益被国家取走,商人反对王安石变法

国家操纵市场参与经商,赚取原属于商人的利润,扰乱市场秩序,商人极其反对新法。市易法让宋朝朝廷直接参与经商,又利用国家层面内部信息及权力资源等,让朝庭经商赚的爽,可不知此举害了多少商人,当时许多商人血本无归,破产商人比比皆是。

3.利益受损,士大夫和地主阶层反对王安石变法

变法损害士大夫和地主阶层利益,他们也积极反对王安石。

- 青苗法国家取代了地主放贷,限制了高利贷对穷苦百姓的盘剥,但是,地主利益被损害。

- 方田均税法限制了士大夫和大地主的隐田漏税行为。

- 免役法让士大夫等特权阶层也需要缴纳免役钱,原先可是不用的,士大夫开始不乐意,不会主动支持王安石。

变法势力内部矛盾恶化分裂,王安石亲自提拔器重的吕惠卿首先发难,矛指王安石,吕惠卿借办理郑侠案件的机会构陷王安石,又利用李士宁案件来打击王安石。变法内部人员分裂严重,变法势力内部开始瓦解,王安石变法很难继续推行下去。

三.宋神宗去世,无人支持王安石变法,变法失败公元1085年,宋神宗去世,大力支持王安石变法的宋神宗去世,这是压倒王安石变法的最后一根求命稻草,从此再无人支持变法。随后,宋哲宗赵煦即位,高太后垂帘听政,全盘否定变法,变法失败。

总而言之,王安石变法初步实现了宋朝的国富军强的目的,但是,变法从上而下,并没有大量支持者,反而有许多人反对,变法者内部又争斗不休,注定王安石变法必定失败。

以上是@凝沙成石的回答,希望对你有所帮助!如果您有不一样的想法,欢迎在评论区留言一起讨论。喜欢本文的朋友,请帮忙点个赞,或关注一下!

王安石的变法从后来看是有利于宋朝和百姓的,为什么以失败告终?

王安石变法是有利于宋朝百姓,为什么以失败告终。

宋朝王安石的变法虽然有好的方面,确实改变了国家面临的困难,增加了国家的财政收入,提高了军事作战能力,使国家积贫积弱的情况得到改善。

但是也有其负面的影响。王安石的变法虽然遭遇朝中守旧派的反对,因为变法触及了中上层人士群体的利益,但是随着变法的开展,宋神宗的支持,变法并没有遭遇大的阻碍,还都能顺利推行,真正让王安石变法遭遇强烈反对的是青苗法。

青苗法内容:

在每年二月、五月青黄不接时,由官府给农民贷款、贷粮,每半年取利息二分或三分,分别随夏秋两税归还。

青苗法的初衷虽好,由国家放贷给老百姓,减少老百姓民间借贷的利率,也就相当于减少了老百姓的负担,而国家得到利率,由此增加了一份财政收入,解决一部分财政危机。

但是,对于那些需要借贷的老百姓还好,有些不需要借贷的还是要强制性借贷,增加了这部分人的负担,造成一部分人的生活比之前更加艰难,这才是王安石变法遭到反对的最根本原因。

而压倒王安石变法的另一根稻草是自然灾害。

持续八个月的干旱,造成老百姓没有收成,闹饥荒,又有贷款要还,对底层老百姓更是雪上加霜,涌出了携老扶幼逃难的大批灾民。

城门的守城官给宋神宗送了幅画,画着他在城楼上看到的灾民情景,宋神宗看到画后,对变法的意志开始动摇了。

王安石的变法成了众矢之的,没了皇帝的支持,变法失去了保障,王安石被罢相。

而宋神宗死后,高太后垂帘听政,重用了司马光,而司马光是反对青苗法的其中很重要的一员,王安石推行的变法被废除,预示着变法失败。

所以,变法中存在问题的部分在自然灾害面前完全暴露出来,并使得灾害对老百姓的损害更甚,有没有有利的支持者,王安石被罢相,远离权力中心,而反对变法的朝臣掌握执政权,所以,王安石变法失败。王安石的变法从后来看是有利于宋朝和百姓的,为什么以失败告终?

王安石的变法,一定程度上有利于缓和北宋的各种社会矛盾,但不一定对当时的老百姓是有利的。恰恰相反,由于执行的不当,变法变相的给老百姓加上了另一种被剥削的方式,或多或少使老百姓的利益受到了不同程度的损害,尤其是农民阶级的利益。这是事实,也是有老百姓反对其变法的动因。

- 假使王安石变法成功了,北宋改变了长久以来积贫积弱的弊病,或许其灭亡的时间会有所推迟,百姓也能够休养生息,慢慢从被盘剥的伤痛中缓过来,渐渐过上改革后所带来的美好生活。

毕竟从长远来看,国家富强了,人民的生活水平也是会提高的。

但不幸的是,王安石变法以失败告终了。变法期间,反对声浪,一浪高过一浪,千百年来争议更是不断起伏,有否定其全部变法举措的,也有肯定其部分措施的。直到近代以来,王安石变法才为大都数人所接受,而探讨其变法失败的原因,也摆在了人们的案头。

王安石的变法,触动了当时既得利益者的利益,又伤害了农民的利益,改革的阻力、反对力量大多来源于这两者。最大支持者意志的动摇、改革派内部的分裂,都是导致变法无法进行下去的重要因素。后来,随着保守派的掌权,变法的失败是迟早的事。

- 诚然,王安石变法有一定的成效,但那是建立在对农民的盘剥之上,一些措施确实伤害到了农民的切身利益,这才是最为痛苦的,也是最为要命的。

当推行一个变法,在朝堂里有大批的反对者,民间里也有源源不断的上访者,改革的成效又是遥遥无期,自然改革很难进行下去。变法措施的废除,减少了对农民的伤害,这是实实在在的。虽然在变法过程中,导致农民利益受损的状况,没有补偿措施予以安抚。但对于老百姓来说,不要有新的伤害就行了,就心满意足了。这也侧面说明,有一部分老百姓反对变法,也不全是受人鼓动的,有其保全自身利益的诉求。

或许,这也是他长期背负骂名的一个原因吧!王安石的变法从后来看是有利于宋朝和百姓的,为什么以失败告终?

王安石变法的初衷就是为了富国强兵,充盈国库,减轻老百姓的负担,从长远来看,变法绝对是有利于宋朝统治和惠及老百姓的,但是在变法过程中,由于王安石的急功近利、急于求成,很多政策执行出现了偏差和不良运作,导致百姓的利益受损,而且此次变法触动了大地主阶级的利益,因而遭到全国上下的激烈反对,在宋神宗驾崩以后,王安石变法彻底废除。

北宋立国以来,“三冗”问题一直困扰着统治者,但是三冗问题的出现究其根源是宋朝统治者的国策造成的,在立国之初,赵匡胤为了削弱地方权力,实行一职多官,国家关于官员致仕的诏令日见增多,官僚机构日益庞大,这就是冗员问题,而宋初实行“养兵”之策,形成了庞大的军事体系,军队数量激增,这就是冗兵,军队、官员的激增,导致财政开支的增加,这就是冗费,面对三冗问题,统治集团并不能彻底根治这一难题,随着时间的推进,三冗问题越发严重,百姓负担加剧,怨声不断,农民起义不断涌现,威胁到了国家的长治久安。

宋神宗上台以来,决心改革弊政,改变积贫积弱的局面,缓和阶级矛盾,于是大胆起用了王安石,由他主导了一场自上而下的社会改革运动,史称“王安石变法”。

王安石上台后,他做事手段果断,很快就推行新法,涉及到富国方面,有青苗法、募役法、农田水利法等,强兵方面有保甲法、裁兵法、将兵法等,取士方面涉及改革科举制度、整顿太学、惟才用人等措施。

这些措施的颁布施行,在一定程度上扭转了宋朝开国以来积贫积弱的面貌,财政收入增加,军队战斗力增强,这都是积极地作用。

但是变法实际操作出现偏差,用人不当,引起社会的非议也不小,比如青苗法,这项变法措施的初衷是为了抑制土地兼并,老百姓青黄不接的时候,国家给予接济,但在实际操作中却变味了,地方官员强行让百姓向官府借贷,而且任意提高借贷利息,一项福利却变成了老百姓的新负担,很多老百姓苦不堪言。还有其他的诸如免役法出台后,小本工商户叫苦不迭,不交免疫钱不许营业,地方官员向摊贩强索市利钱,保甲法推行,民间为逃避抽去当兵,一些地方民众出现极端案例,把自己的双手或双脚砍掉逃兵役。这些好端端的变法结果成了扰民的祸害。此外,变法触动最大的是豪强地主阶层,因此也遭到他们的强烈反对。

这样的变法,基本遭到全国上下的唾弃,其命运可想而知,1085年,宋神宗驾崩,宋哲宗即位,高太后垂帘听政,起用司马光为宰相,王安石变法也随之全面废除。

图片来自网络

喜欢请关注“一切都付笑谈中”

王安石的变法从后来看是有利于宋朝和百姓的,为什么以失败告终?

王安石变法失败的事情告诉我们,评判事情的正确与否不能只看目的和结果,还要看过程是否合理。

王安石在北宋年间掀起的那一场轰轰烈烈的变法运动,参与者几乎没有什么好下场,更是被司马光、苏轼等著名人物公然反对,甚至这些变法者在民间的口碑都比较差。

是百姓愚昧,不知道变法的好处?还是这些历史名人嫉贤妒能?

都不是,是王安石的变法本身就有很大的问题。

王安石变法的初衷和现实有很大冲突因为北宋建立是宋太祖的一次“黄袍加身”,所以他对于军权非常警惕,这才出现了“杯酒释兵权”的故事。

而这样的结果也使得北宋重文轻武,非常看重制衡关系,日积月累之下使得国内出现了非常严重的“三冗两积”问题。

“三冗”是现象,“两积”是结果,这种弊病北宋人自己就已经指出了。

北宋神宗熙宁二年,苏辙在《上皇帝书》中说:

事之害财者三:一曰冗官,二曰冗兵,三日冗费。

这“三冗”日积月累之下,造成了北宋“积贫”、“积弱”的困局,亟需改变。

在王安石变法之前不是没有过尝试,范仲淹和欧阳修等人联手掀起了一场“庆历新政”,王安石、司马光、苏轼等等俊才当时都是欧阳修麾下的得力后生,但这场新政在很短的时间内失败了,倡行者或死或贬。

于是,为了继续改变“积贫积弱”的问题,王安石在得势之后掀起了变法运动,其实就是将“庆历新政”的弊端补足,制定更为详细的方略。

但很可惜,虽然找到了“三冗”的症结,但措施还是太过于激进,并不能解决这一痼疾。

北宋“冗官”的形成是出于权力制衡,往往一官多任,这就造成了机构的臃肿,而王安石只想到去裁撤这些多余的官吏,并没有考虑到该如何安置这些被裁撤的人员。

虽然“能者上,庸者下”是一个非常正确的道理,但有时候只有道理是行不通的,现实就给了王安石一巴掌,他的措施遭到了在职人员的强烈反对。

冗余的人员远比真正需要的官位多,所以被裁撤的官吏数目非常庞大,往往占到三分之二以上,这些人该如何生活呢?

这个问题如果没有妥善解决,那么变法是推行不下去的。

更别说王安石还制定了新的“取士之法”,改革了现行的科举制度,整顿太学,提出“唯才是用”的口号,这又得罪了那些想要通过科举入仕的读书人。

试想一下,十年寒窗苦读,就等着在科举考试取得好的名次,但事到临头被告知,我们考的内容改了,你学的东西没用了,这会造成什么样的后果?

虽然“冗官”问题的解决方案如果施行下去确实可以取得非常大的成效,但这都是在能“施行”的前提下才能讨论的。

所以,王安石变法还是“失于激烈”,这才遭到了司马光等等官吏以及乡野士绅的强烈反对。

而这样的激烈方式也影响了他对“冗兵”、“冗费”两个问题的改革。

王安石变法对百姓也造成了很大困扰对于“冗兵”问题的做法是王安石这次变法中思虑最为完善的一个,他把眼光放在裁撤多于兵员上,并且还不忘安排这些退伍士兵的退路,所以反弹比较小。

而在军队的战斗力上,主要进行的就是对于军队的训练方式,比如废除了“更戍法”,改用“将兵法”,使得之前“将不识兵、兵不识将”的局面得以改变,军队的战斗力也明显提升。

对于兵源的选择上,出现了“保甲法”,其实所应用的就是商鞅时期就已经出现的“农战”思想,平时为农,战时为兵,因为北宋要比之前更为富庶,人口也更多,所以农时并没有太多的耽误,只能说是利在长远,但对时下的局面来说并没有明显改善。

然而,“冗兵”中的“保马法”的问题就比较大了。

这一项举措主要内容是将本来由官府圈养的战马承包给农户去养,本着自愿的原则认领,农户养马有补贴,当然如果养得不好需要赔偿。

农户对于战马的圈养并不在行,所以战马数量虽然增多,但质量想来不会有太大提升,反而出现了很多问题,这就增加了百姓的负担。

所以这一举措在很早就被废止了。

同样的,对于“冗费”等问题的解决也出现了和“保马法”一样的问题。

王安石并没有只从“裁撤”不合理费用入手,比如官员开支、不合理财政支出等等,他也注重“开源”的重要性,这就是增加赋税收入,使得百姓有更多的钱,缴纳更多的赋税,达到“强国”、“富国”的目的。

从王安石提出“青苗法”、“市易法”、“方田均税法”以及“农田水利法”等等措施来看,可以说是直击要害,如果能施行下去,必然是一件利国利民的好事。

但还是“施行”问题,因为对“冗官”问题的解决太过激烈,使得上上下下的官吏都比较抵制新法,在施行过程中就开始搞小动作,最后受损的还是百姓。

比如说“青苗法”,本意是想让百姓灾荒年间向官府借贷,秋冬丰收时再按照较低的利息还债,使得农民有种子、禾苗可以进行耕种,不误农时。

但这样的举措在很多地方官吏的手中就变了味道,不论灾荒与否,都强制农民向官府借贷,然后提高利息,使得农户对于新法的成见非常大。

所以,王安石所推行的变法虽然确实能对北宋当时的困局产生效果,但对社会的稳定同样也有很大的危害性。

出于好心并不是一定能做成好事,不能单纯的以“目的”来评判事物的正误,还要看过程所造成的影响,是否会带来更为严重的弊病。

未来在黑夜隐匿,于此静待晓光。

我是待晓儿,专注于文化的科普与解读,欢迎关注与交流。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。