怎样才能有效的预防鼻窦炎?

曾医生在平时的临床工作中,遇到有些病人和我说,平时老是有鼻塞、流鼻涕,给病人做鼻窦CT检查后,结果提示鼻窦炎。

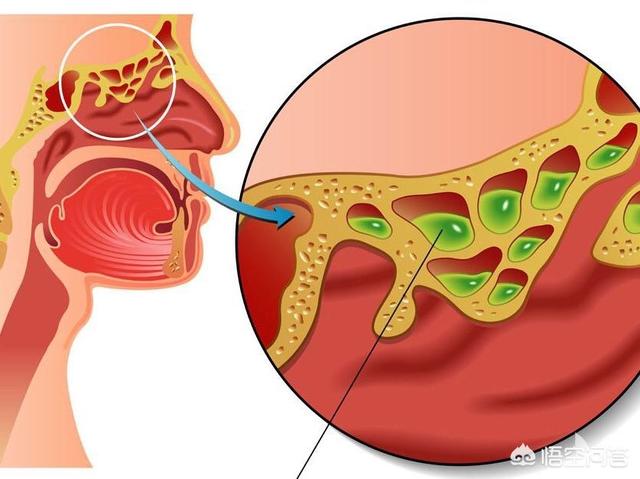

鼻窦炎为鼻窦粘膜炎症性疾病。主要表现为反复的鼻塞、流脓涕,严重的会出现头痛、嗅觉减退或消失及视功能障碍等。大多数鼻窦炎是轻症的,它主要影响我们的日常生活及工作,由于平时治疗不当,或听信偏方,甚至有些人直接置之不理,症状反反复复,多数发现后已发展常慢性鼻窦炎。

平时可以通过以下几点预防慢性鼻窦炎的发生:1、如平时出现鼻塞、流涕,要注意保暖,多喝水,如3-4天未见好转,可适当对症服用药物治疗。因急性鼻炎或者感冒如不合理治疗,就会演变成鼻窦炎。

2、如合并有鼻中隔偏曲、咽炎、扁桃体炎及口腔慢性炎症,要及时治疗,保持鼻窦的通气和引流,否则其反复发作,炎症会沿着鼻咽部蔓延导致鼻窦炎。

3、合并有过敏性鼻炎患者,要注意避开过敏原,视天气变化增减衣物。

4、由于儿童的鼻窦在14岁前尚未发育完全,所以鼻窦炎患病率也较高,合并有腺样体肥大,导致鼻窦窦口引流不畅,也容易引起鼻窦炎,此时要手术切除腺样体,平时要注意多加锻炼身体,提高自身免疫力。

5、如有鼻部不适,禁止乱用药物,特别是血管收缩剂的使用,如呋麻滴鼻液,长期使用会鼻腔粘膜萎缩,从而导致萎缩性鼻炎,如需要使用激素类的鼻喷雾剂要在医生的医嘱下规律使用。

6、鼻腔有分泌物时,不能盲目用力擤鼻涕,这样会导致中耳炎,所以擤鼻涕不能过于用力,一次不行可多擤几次,养成良好的擤鼻涕习惯。

7、平时游泳时尽量避免跳水和呛水,注意鼻腔卫生,遇到雾霾天气,要提醒自己带口罩。

8、最后一点建议对任何疾病都有用,那就是加强锻炼身体,提高自身免疫力,远离疾病。

关于预防鼻窦炎,曾医生就建议到这里了,希望对大家有所帮助。

怎样才能有效的预防鼻窦炎?

谢谢邀请!

鼻窦炎在耳鼻喉科是一种非常多见疾病,鼻窦炎有急性鼻窦炎和慢性鼻窦炎之分。急性鼻窦炎是鼻腔急性炎症,引起鼻窦口堵塞,鼻窦引流不畅,引起鼻窦炎症,在就是鼻腔粘膜和鼻窦黏膜互相移行,所以炎症迁延发展到鼻窦,引起鼻窦炎症。急性鼻窦炎治疗,就是治疗鼻腔炎症,促进鼻窦口开放,鼻窦功能逐渐恢复,鼻窦炎症大多可以治愈。其实有很多人都有过急性鼻窦炎,这是随着急性鼻炎(感冒)治愈,急性鼻窦炎也很快就好了,所以很多人可能都有过急性鼻窦炎,可能自己没有意识到。

大家所担心鼻窦炎,应该就是慢性鼻窦炎,慢性鼻窦炎是急性鼻窦炎超过三个月以上不愈才考虑,它的治疗确实比较麻烦,治疗效果不理想。它的病程长,症状也比较痛苦,严重影响患者生活质量。所以给很多患者带来不好体验。在加上现在治疗鱼龙混杂,有很多不规范治疗,没有有效治疗鼻窦炎,并且引起患者并发症。在加上各种媒体及广告宣传,所以给广大患者带来更大困惑。

有很多人问到,怎么才有效的预防鼻窦炎?谈的这个问题,我们应该理解为预防慢性鼻窦炎吧!首先就是加强体育锻炼,增强体质,增强抵抗力,预防感冒(急性鼻炎);应积极治疗急性鼻炎(感冒),这是非常关键,急性鼻炎治疗不规范及反复发作,就可以发展慢性鼻窦炎,及时、规范及彻底治疗是非常关键;鼻腔有分泌物时不要用力擤鼻,应堵塞一侧鼻孔擤净鼻腔分泌物,再堵塞另一侧鼻孔擤净鼻腔分泌物;矫正鼻腔解剖畸形,治疗慢性鼻炎和鼻中隔偏曲;游泳时避免跳水和呛水;患急性鼻炎时,不宜乘坐飞机;妥善治疗变态反应性疾病,改善鼻腔鼻窦通风引流。

怎样才能有效的预防鼻窦炎?

我是湖北中医药大学附属医院耳鼻喉科李大夫,从事治疗和预防鼻窦炎二十五年,根据我多年坐诊和临床经验,得到的方法如下:

怎样才能有效的预防鼻窦炎?(1)加强体育锻炼,增强体质,预防感冒。(2)应积极治疗急性鼻炎(感冒)和牙病。(3)鼻腔有分泌物时不要用力擤鼻,应堵塞一侧鼻孔擤净鼻腔分泌物,再堵塞另一侧鼻孔擤净鼻腔分泌物。(4)及时、彻底治疗鼻腔的急性炎症和矫正鼻腔解剖畸形,治疗慢性鼻炎和鼻中隔偏曲。(5)游泳时避免跳水和呛水。(6)患急性鼻炎时,不宜乘坐飞机。(7)妥善治疗变态反应性疾病,改善鼻腔鼻窦通风引流。以上是我的回答,希望对大家有所帮助!如果各位对于自身病症不识者,私信我,无偿解答!我会先帮大家去进行“辩证”!然后再给出对应的方法去解决!祝大家早日康复! 更多鼻炎健康资讯,关注公众号:鼻畅通,了解更多相关科普知识和治疗方法。

怎样才能有效的预防鼻窦炎?

鼻窦炎的常见诱因

常见:感冒、过敏性鼻炎

少见: 解剖学阻塞(如鼻中隔畸形 /颅面畸形/ 腺样体肥大/ 鼻内异物/ 肿块/息肉)、黏膜刺激物 (如干燥的空气、烟草烟雾、加氯水)、大气压力的突然变化 (如飞机下降)

常见病原体

流感嗜血杆菌(不分型)、肺炎链球菌、卡他莫拉菌

最主要的预防方法就是预防感冒,积极治疗感冒,保护鼻粘膜。

1、使用正确方法擤鼻涕,不正确的方法会使鼻腔压力增加,鼻涕回流到鼻窦而引起鼻窦炎症。

2、保护鼻腔黏膜,冬天要备口罩,以避沙挡风、阻挡病原体。

3、室内保持一定的湿度和空气的新鲜。

4、加强体育锻炼,增强体质,增强鼻腔御寒抗病能力。

5、游泳跳水时,注意不要让污水吸入鼻腔。

注:不要自行给孩子使用感冒药或抗过敏药来治疗鼻窦炎,可能会加重症状。

怎样才能有效的预防鼻窦炎?

这个问题问得非常好!鼻窦炎是由3大病原体所引起的鼻窦感染,这3大病原体可以是病毒、细菌、真菌或者它们的合并感染。

鼻窦炎为鼻科的常见疾病,分为急性鼻窦炎和慢性鼻窦炎,一般来说,它们无传染性,也无遗传性,这一点大家尽管放心。

此外,急性鼻窦炎,一般是由感冒或者急性鼻炎引起的,经及时治疗后,大多可以痊愈。

而慢性鼻窦炎,一般是由急性鼻窦炎经反复发作,未彻底治愈引起的,经及时治疗后,大多也可以痊愈。

那么,鼻窦炎怎么预防呢?

下面我首先来讨论急性鼻窦炎与慢性鼻窦炎的症状表现及其治疗,最后,我们再讨论鼻窦炎的预防,仅供参考。

鼻窦炎有哪些常见症状表现?1.急性鼻窦炎的症状表现

(1)全身症状表现:畏寒、发热、食欲不振、便秘等,儿童可发生呕吐、腹泻、咳嗽等症状。

(2)局部症状表现:鼻塞、脓涕、头痛或眼、脸、鼻局部疼痛、嗅觉减退。

2.慢性鼻窦炎的症状表现

(1)全身症状表现:精神不振、易疲劳、记忆力和注意力减退等。

(2)局部症状表现:鼻塞、脓涕、头痛或眼、脸、鼻局部疼痛、嗅觉减退。

总之,急性鼻窦炎与慢性鼻窦炎的局部症状相似,它俩的全身症状表现不同,急性鼻窦炎的全身症状较重、较急;慢性鼻窦炎症状隐匿,容易被忽视。

临床鼻窦炎的常见治疗方法当出现鼻塞加重、脓涕增多、高烧、眼睛肿胀或发红、剧烈的头痛头昏、视力减退及脖子僵硬等症状时,说明鼻窦感染加重,需要及时就医就诊。

急性鼻窦炎的治疗原则,主要是根除病因,如治疗鼻息肉、鼻中隔偏曲等,控制感染,解除通气障碍,预防并发症。

而慢性鼻窦炎治疗原则是,如果慢性鼻窦炎不伴鼻息肉,首选药物治疗,病情没有改善,再考虑手术治疗。

如果慢性鼻窦炎伴鼻息肉,或者鼻腔解剖结构异常,那么,首选手术治疗,并同时进行药物治疗辅助。

治疗鼻窦炎的常见药物有抗生素、减充血剂、糖皮质激素,均需要遵医嘱使用。

鼻窦炎的手术治疗主要有内镜鼻窦手术。

鼻窦炎怎么预防?大多数急性鼻窦炎,经药物可以在短期内治愈,少数反复发作有可能转为慢性鼻窦炎。

大多数慢性鼻窦炎,经过药物和手术治疗也可以治愈,少数难以痊愈。

日常预防鼻窦炎,建议做到以下8点。

1.多喝水,有助稀释鼻腔分泌物。

2.适当运动,提高自身免疫力。

3.高枕无忧,有利于鼻腔引流。

4.避免花粉、香水等过敏源,预防感冒。

5.治疗急性原发病,如哮喘和牙病的急性发病引发鼻窦感染。

6.避免擤鼻涕用力过大,当鼻腔有分泌物时,要轻柔擤鼻涕。

7.治疗鼻腔病症,如急慢性鼻炎、过敏性鼻炎,矫正鼻腔解剖畸形。

8.避免运动感染,如游泳跳水和呛水,污染水源进入鼻窦,引发鼻窦感染。

总结:鼻窦炎是有病毒、细菌或真菌引起的鼻窦感染;分为急性鼻窦炎与慢性鼻窦炎,两者全身症状表现不同。无论急性鼻窦炎还是慢性鼻窦炎,及时正确治疗均可治愈,日常预防鼻窦炎的方法,主要是消除病因,远离感染,做的8个方面。您同意我的观点吗?

每天更新健康热点,医疗痛点;如果我说的,正是您所想的,那么,请点赞、转发、关注朱萧俊说健康!

特别提醒:本文仅供参考,应用需遵医嘱;评论区中推荐的用药,均需谨慎试用,切勿打款购买!

怎样才能有效的预防鼻窦炎?

儿童鼻窦炎分为急性(一个月内),亚急性(1--3个月)和慢性(大于3个月以上)三种。

如何预防小儿鼻窦炎?1、避免孩子感冒是非常关键,一但感冒,也容易出现患急性鼻窦炎。

2、鼻窦炎往往有过敏性鼻炎基础,所以回避过敏源,可以检查过敏源。

3、回避有毒,污染空气,包括二手烟环境。

4、反复鼻窦炎,需要排除孩子机体免疫力,检查孩子机体免疫力,有问题可以适当补充免疫调节剂。

5、一次感染需要足疗程,合理抗生素治疗。

6、反复发作鼻窦炎,需要副鼻窦拍片,排除鼻腔鼻窦是否发育异常。

7、对于中耳炎、腺样体肥大、扁桃体炎需要及时治疗,否则影响到鼻窦,同一气道,同一疾病就是这个道理,两者相互影响。

(图片来自网络,如侵必删,请联系本人)

柯大夫为儿科主任医师,临床工作经验丰富,擅长儿童消化,呼吸系统疾病,慢性咳嗽,幽门螺旋杆菌感染,慢性胃炎,功能性便秘,肝功能异常,慢性腹泻,牛奶蛋白过敏等疑难杂症及婴幼儿营养发育及喂养咨询。有关儿科专业咨询请来好大夫在线找柯友建主任。与健康为伴,与医生为友,欢迎转发点赞、评论关注,点赞分享更是一种美德。有问题可以留言,柯大夫在休息时间会对典型提问针对性回答。内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。