骨质疏松病人如何饮食才比较正确?

你是否有过久站后腰酸腿疼?是否有过经常抽筋?是否有偏食情况?骨质疏松现在不一定属于老人专属疾病,年轻人也会有。若年轻时候不注意,老来骨质疏松,运动失调,体态改变等,大大影响了生活质量。因此正确饮食预防尤为重要。

容易骨质疏松的高位人群绝经后妇女:女性体内雌激素有助于骨量增加和储存,绝经后雌激素减少,导致绝经后妇女发生骨质疏松的概率远高于男性。这就是为什么很多女性老了容易佝偻。

65岁以上老年人:老年人户外运动减少,钙调节功能减退,引起骨代谢紊乱,牙齿松脱,骨量以每年2%-3%的速度减少。

30-50岁男性:这个年龄段的男性,应酬很多,喜欢高蛋白、高脂肪、高糖饮食,又嗜烟酒/喝浓茶等,让原本弱碱性的体内环境改变,变成弱酸性,久而久之会让骨头的碳酸钙逐渐减少。

补充蛋白质:蛋白质对骨健康的影响有一定的矛盾。骨基质主要是由胶原蛋白构成,蛋白质作为胶原蛋白合成的基础原料,必不可少。但过多摄入蛋白质,会导致体内碱性环境改变,会导致钙排泄增加,加重病情。所以,需要适度补充蛋白质,每天摄入按1.0-1.2g/Kg体重,早餐和睡前各一杯牛奶,即可满足需求。

补钙:这个是很重要的预防/治疗措施。每天摄入钙约1000mg-1500mg为正常。同时适当增加日光浴,让皮肤产生更多维生素D,促进钙的吸收能力。含钙高的食物有:牛奶、鱼类、虾蟹、豆类、坚果类等。对于重度骨质疏松,需要口服补充钙片。

适量的无机盐:骨骼中除了钙,还有各种无机盐,如磷、镁、锌等。每日可从各种蔬菜、水果中摄入,不需要刻意补充。

丰富的维生素:这个就不多说了,体内各种蛋白质、代谢的中转,都需要维生素来维持。各种蔬菜和水果,就能很好满足身体需求。建议餐后加吃水果。

骨质疏松病人如何饮食才比较正确?

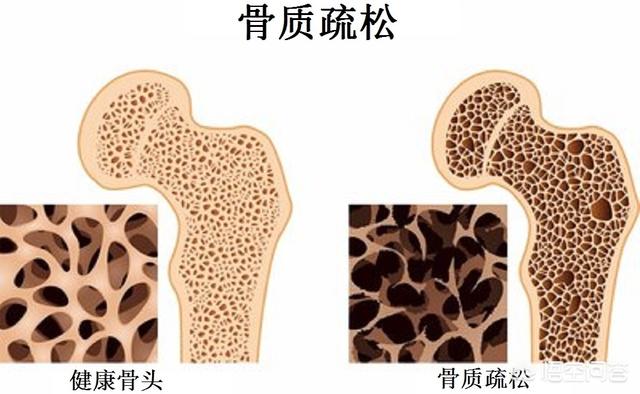

临床上将骨质疏松分为原发性骨质疏松症和继发性骨质疏松 症。后者常是一些内分泌疾病的表现,如见于柯兴综合征、糖尿 病、甲状腺毒症、甲状旁腺机能亢进症及更年期后等。中、老年 人出现的骨质疏松原因尚不完全明确,故称原发性骨质疏松症。 随着年龄增长,其发病率增加。60岁以后男性发病率为10%,女 性约为40%。有人统计,50~80岁之间的男性骨量将减少10%, 女性减少20%。1972年林氏报道,在60岁以上的腰背痛患者中,男 性骨质疏松症占5%,女性占38%。因本症多见于50岁以上妇 女,常称为绝经后骨质疏松症。又因老年期才出现本症,又称为 老年性骨质疏松症。

病因

尽管目前对骨质疏松症病因还不完全明确,但经研究发现可 能与以下因素有关:

(1)膳食中钙缺乏。膳食中磷钙比率过高会引起骨骼矿物 质的大量丢失。大量摄入高蛋白质食物会引起尿钙排出增加。

(2)维生素缺乏。由于工作或生活环境原因,常年受阳光照 射时间短者,皮肤维生素D合成减少。此外,老年人皮肤维生素 D生物合成较年轻人明显减少,易引起维生素D缺乏,使钙吸收 减少。维生素C缺乏影响骨基质形成,并使胶原组织成熟发生障 碍。

(3)缺乏足够的运动。久坐的人骨骼中钙丢失量较活动者 为多。老年人活动量明显减少,是为发生骨质疏松的原因之一。

(4)绝经的影响。这可能与雌激素抑制骨吸收作用有关,因绝 经后雌激素减少,对甲状旁腺激素骨吸收的拮抗作用缺乏所致。

(5)骨的损耗。这是随年龄增长而自然发生的生理现象。 也可能是随着年龄增长,降钙素促进钙在骨骼上的沉积作用减弱 所致。

常见表现

该病患者常有腰背痛症状。疼痛在久坐或活动后可加剧。50 岁以后的妇女易发生股骨颈骨折。

由于随着年龄增长骨质疏松的加剧,可能因脊椎压缩性骨折 使患者身高变矮。

骨骼X线检查可以确定诊断。

治疗

(一)一般治疗

鼓励室外活动,多晒太阳。选用有关药物(如钙剂、维生素 D、性激素及氟化钠等)及对症治疗。

(二) 营养治疗

(1)热能。根据患者病情及许可的活动量,每日供给热能 应在8368~10460kJ之间。

(2)蛋白质。高蛋白质饮食时,可使尿钙排出增加,故该 病患者每日每kg体重供给1.0~1.2g为宜。应以动物蛋白质食物 为主。如选用肉、禽、鱼、蛋、干酪及大豆类制品等。

(3)脂肪。摄入脂肪过多,特别是饱和脂肪过多可以抑制 钙的吸收。每日供给脂肪40~50g为宜。应选用植物脂肪。

(4)无机盐

①钙。应选用高钙饮食,每日膳食钙含量不应低于1000mg。 对无症状的骨质疏松症病人每日钙摄入量不低于800mg。

②氟。氟能预防老年性骨质疏松症。可选用含氟高的食

物, 如海味食品 (干海藻、鲭鱼、沙丁鱼等)及茶叶。大豆、大米、 菠菜、莴笋等含氟量也较高。

(5)维生素。应食富含维生素D的鱼类食品及动物肝脏、 蛋黄等,以增加维生素D的供给。多食新鲜蔬菜、水果以补充胡 萝卜素和维生素C。

(6)食物纤维。摄取含纤维高的食物可降低钙及其他无机 盐的吸收。如有便秘者需食用高纤维食物时,应增加钙的摄入 量。

欢迎关注我,为您提供优质的健康答案。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。