四个8万亿“新基建浪潮”来了,对中小微企业有什么影响?

恐怕这里的“新基建浪潮”,中小微企业参与度真不高。

首先,既然是“新基建”,肯定区别于“传统基建”。我们从各个省市披露的“新基建项目”也能看出,此次基建的重点是“新领域”,包括新材料新能源领域、5G领域、人工智能、智能制造等。传统基建只是围绕“新基建项目”的“周边建设”,如发射塔建设、高新科技园区建设、新能源发电站建设等。

既然是新基建,那么所能参入的人群也非常有限。之前的传统基建普通建设工人就可以参与,而此次新基建必将以技术性人才为主,而中小微企业大多以传统普工和低科技含量项目建设为主,因此中小微企业参与度估计不高。

第二方面,并不用刻意的强调所谓的“4个8万亿”,金额再大也不是一年的投入,而是今年包括以后几年的总体布局。今年的投入金额为5万亿元左右,相对于前几年并没有大幅度的提高,反而降低了投资额。所以说,所谓的“4个8万亿”只不过是放大了的“机会”。

第三方面,此次新基建投资之所以能引起高度关注,是与刚刚受到的疫情影响有关系的。疫情对经济的直接影响是经济增长放缓,而基建投资是拉动经济最主要最直接最有效的方式,一方面能带来更多的工作岗位,稳定就业,另一方面能在未来激发经济增长潜力。

所以,此次基建的目的并不是直接为中小微企业带来“资源”,也不是直接作用于中小微企业,所以对中小微企业的发展带来的机会有限。

第四方面,我国近几年来一直在进行产业升级和行业整合。此次新基建就是一个契机,新技术新生产方式在未来的投入使用必将淘汰一部分传统工人和落后技术,而中小微企业的科研投入不大,技术和生产方式相对落后,所以新基建的投建在一定程度上会淘汰落后的中小微企业。中小微企业存在下去的方法必然是要加快产业升级,与时俱进。

总结通过以上分析我们不难看出,此次“新基建”对中小微企业来说参入感并不大,以“高新技术”领衔的“新基建”需要更多的科技人才和专业人才。

除此以外,“新基建”甚至会对中小微企业带来冲击,作为产业结构落后的中小微企业必须提升技术含量,才能不被淘汰。

评论点赞,腰缠万贯;关注老刘,越来越牛。

四个8万亿“新基建浪潮”来了,对中小微企业有什么影响?

并没有所谓的“四个8万亿”,因为受新冠肺炎疫情冲击和经济下行压力影响,很多省份都推出了自己的基建计划,截止到目前,全国已经有13个省市发布了2020年重点项目投资计划清单,这份投资清单共包括10326个项目,总投资金额接近34万亿!

当然,需要指出的是,这近34万亿投资项目并非一年就投那么多,根据其中8个省份公布的年度投资额,合计约2.79万亿元,而总投资额接近25万亿,因此很多时候不能只看前面,而是要看其整体的全部内容。另外,这些重点项目涉及到方方面面,不只是投资基建那么简单。

这轮投资与当年“四万亿计划”应该是不同的,不会是当年“四万亿计划”的翻版。对于基建方面,当年“四万亿”主要投资于高铁、公路、水利和市政管网等,而这一次似乎会更多的投入到“新基建”当中,即投入到5G、人工智能、工业互联网、智慧城市、教育医疗等新型基建上,不是简单的重走老路。至于对中小微企业有什么影响,个人认为会有一部分投资用来扶持中小企业,特别是遇到困难的中小企业,助力中小微企业发展。

四个8万亿“新基建浪潮”来了,对中小微企业有什么影响?

有机遇也有挑战,有发家致富的机会,也有倒闭的风险。

首先先说一下,这四个八万亿有一点误读。这是媒体对数据的一个总结,但是这个投资既包括去年的、今年的,也包括未来的一些计划。

其实今年新增加的投资和去年相比变化并不大。

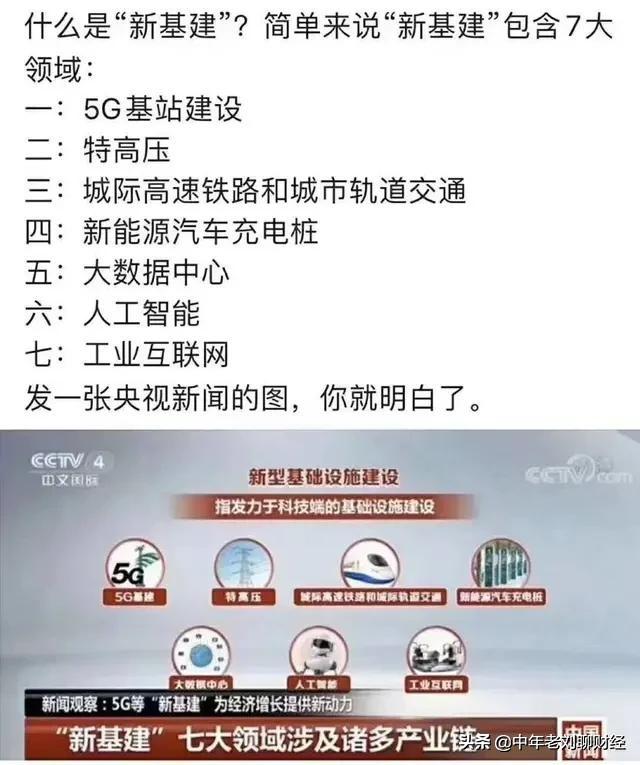

今年更大的变化是在于增加新型基础设施建设的投资。如下图所示,有七个方面。

对于小企业而言,如果主营业务涉及基建或者新基建,比如物联网充电桩之类的。那么确实是一个机会。因为风口到了。如果企业是做服务业的,也许在投资的拉动下比如餐饮或者其他消费增加了,那可能中小企业赚的钱也会更多了。很简单,你的饭馆旁边开了一个大工地,那你的生意肯定会变好了。

但为什么说还存在一些挑战呢?因为随着投资的增加,经济变得更活跃。房租和人工成本可能会上涨。还是刚才那个例子,如果你旁边开了一个工地。你是小餐馆,可能生意会变好,但如果你是一个健身房。那恐怕没有什么帮助,而且还会推高房租,你反而经营不下去了。

所以对小企业来说。是不是有好处,要看你是什么行业,人工成本的增加是否对你的伤害很大。以及这次增加基建投资对你的行业是不是有帮助?还有你的企业在什么位置?能不能享受到增加投资的福利。

四个8万亿“新基建浪潮”来了,对中小微企业有什么影响?

2018年12月中央工作会议提出“加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”后,新型基础设施建设(下简称“新基建”)逐步驶入发展快车道。

有别于面向经济高速增长需要的传统基建,“新基建”是面向经济高质量发展需要的未来型建设,既包括传统基础设施的“数字+”“智能+”升级,也包括以信息网络为基础、以技术创新为驱动的基础设施体系建设,因此在2020年被寄予以对冲疫情影响、应对经济下行的众望。

随着“新基建”成为从顶层规划到社会投资的“风向标”,以建设工程项目为承保对象的工程保证保险,也将迎来蓝海市场与崭新机遇。

1、工程保证保险市场扩容可期

此前在4月份例行新闻发布会上,国家发改委首次明确新型基础设施包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三类,分别对应着基于新一代信息技术演化生成的基础设施、传统基础设施转型升级形成的基础设施、为创新活动提供便利条件的基础设施,在去年央视阐述的“新基建”七大领域基础之上有所扩充。

而无论是作为前沿的信息基础设施、作为后盾的创新基础设施,还是连接新旧的融合基础设施,其中的5G基站建设、智能交通建设、科技产业园建设等“新基建”项目都涉及工程建设,也都离不开房屋和土木工程建设、建筑安装、建筑装饰等行业的支持。如近日发改委的计划报告明确提及将实施全国一体化大数据中心建设重大工程,2020年会布局10个左右区域级数据中心集群和智能计算中心;《上海市推进新型基础设施建设行动方案(2020-2022年)》也初步梳理排摸了未来三年实施的第一批48个重大项目和工程包,包括新建3.4万个5G基站,新建10万个电动汽车充电桩,新增1.5万台以上智能配送终端等。

多家研究院测算,2020年“新基建”七大重点领域投资总规模将突破万亿元;随着“新基建”外延的扩大,“新基建”投资规模还将在固定资产投资中占据更大比重。因此尽管“新基建”的建设规模难与以“铁公基”(铁路、公路、水路、民航)为代表的传统基础设施建设比肩,但也将显著扩大建筑市场容量,并带动相关的工程保证保险行业规模持续增长。

2、“新基建”驱动电子保函发展

“新基建”是数字经济的基础保障,也是实体经济的转型支撑。随着“新基建”为数字经济注入新动能、为实体经济带来新红利,工程保证保险行业也应把握好经济社会发展对保险的全新要求,在实体经济与数字经济之间架起风险保障桥梁。

工程保证保险本身面临着疫情防控提出的数字化转型需求。从2月初发改委《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》强调“大力推广使用保函特别是电子保函替代现金保证金”,到5月安徽阜阳投标保证金电子保函平台上线、内蒙古呼和浩特首单电子保函落地,经济发展对于电子保函业务、电子保函平台的需求已显露头角。

与此同时,数字科技对电子保函业务的赋能价值也逐步显现:5G技术的应用有助于提升险企的防灾减灾及查勘定损工作效率,大数据技术将助力险企提高风险预防能力及风险处置能力,人工智能技术也能够优化投保核保、理赔核赔等服务的线上营运——“新基建”作为数字科技的基础设施建设,其发展将为工程保证保险业务升级提供不竭动力。

除了利用数字科技发展电子保函业务外,险企还可以借助“新基建”力量挖掘工程保证保险的潜在场景,增强工程保证保险的社会功能,顺利搭上“新基建”顺风车。

3、保险资金投资迎来新机遇

工程保证保险所具有的“事前收费,事后补偿”特征,赋予其将部分保险资金投入社会再生产的资金融通的功能。“新基建”的投资模式较为灵活,对于市场主体而言机遇颇多,其加速发展也将助力这一宏观职能的发挥。

“新基建”孕育出的巨额投资需求为大规模的保险资金提供了用武之地,且智能交通基础设施、大数据中心等具有建设期长、投入资金量大、未来现金流和收益稳定等特点的“新基建”项目与保险资金的期限和规模契合,都将为保险资金提高投资效益提供契机。

近日,银保监会明确将加强对于保险资金运用的政策引导,对符合国家导向的投资项目,从投资范围、投资比例等给予政策支持。此前,保险资金已以债权投资计划、股权投资计划等形式在基础设施项目建设中发挥了重要的资金支持作用,此后对于“新基建”这一国家政策支持、投资范围丰富的重要领域,保险资金还可以通过二级市场投资、股债结合等方式积极参与投资,更加充分地发挥其期限长和来源稳定等优势,积极为支持实体经济开拓空间。

此次疫情导致的实体经济停摆,加速了数字经济与实体经济的融合发展,也带动了“新基建”顶层设计与社会投资的推进。面对“新基建”热潮,工程保证保险唯有抓住蓝海市场商机、数字化转型契机与保险资金投资机遇,方能成为“弄潮儿”。

四个8万亿“新基建浪潮”来了,对中小微企业有什么影响?

能促进服务业的大发展。随着新一轮基建投资的大规模开始,随之而来的服务市场的需求会有显著增长,因此,对于小微服务业会有更大的发展机遇。

四个8万亿“新基建浪潮”来了,对中小微企业有什么影响?

小微企业直接中标项目大型基建的机会不大,但是作为分包或者二级供应商是非常有可能的。尤其是中小微企业在政府采购中有一定的照顾,所以如果小微企业确实在某些环节上有自己的独特优势,我觉得很可能可以分一杯羹。毕竟政府采购市场总体规模这么大,最末端服务如劳务,原材料供应很大部分也是来自小微企业。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。