陈玄礼马嵬坡兵变,唐玄宗回宫后为什么没有以犯上之罪问罪陈玄礼?

陈玄礼首先是玄宗的从龙之臣,禁军的龙武大将军。禁军肯定都是根正苗红才能当的,其中的将军更是深得皇帝的信任才能当。

公元756年伙同太子李亨发动病变杀死杨国忠,陈玄礼认为安史之乱的源头就是杨国忠,所以使用计谋诬告杨国忠通胡,随即就将其杀害,后来又怕天天在唐玄宗身边的杨贵妃以后帮他哥哥杨国忠报仇。得宠的枕边人吹一吹风他肯定是完蛋了,所以也把杨贵妃杀了。

唐玄宗在哪个时候已经老迈了,死了杨贵妃以后更是觉得生活没有意义了。而且后来失地都是太子李亨(唐肃宗)收回的。也是陈玄礼一路互送他去的四川。没有陈玄礼后来对唐玄宗的效忠,当时的唐玄宗就死定了,哪里还有后来的太上皇啊。

而且后来是李亨把陈玄礼嘞死了,这种人皇帝不会让活太久的。

其实兵变和杨贵妃的关系并不大,只是杨国忠因为妹妹得宠所以平步青云,后来独断独行,导致了安史之乱的爆发。杨贵妃也是个可怜的人啊。 天上白玉京,十二楼五城。

仙人抚我顶,结发受长生。

陈玄礼马嵬坡兵变,唐玄宗回宫后为什么没有以犯上之罪问罪陈玄礼?

大唐的政变总是那么频繁且惊心动魄,而马嵬兵变对于唐玄宗李隆基来说更是相当的憋屈,毕竟,从此他不仅被逼迫着做了太上皇,也失去了千方百计从儿子那里夺来的杨贵妃。

作为一个皇帝,他守不住大唐江山,也留不住自己的天子身份;作为一个男人,他保不住自己心爱的女人。唐玄宗李隆基,他哪里还有曾经发动唐隆政变、先天政变以及创造开元盛世的威武霸气?他不过成了一个昏庸懦弱的老人罢了。天宝年间,李隆基设下十大节度使,经过不断的发展和改革,节度使逐渐成为尾大不掉的存在,其中,安禄山一人身兼平卢、范阳、河东三镇节度使,统兵近二十万。最终在755年举兵造反,当然,安禄山打出的旗号是清君侧,也就是清除李隆基身边的宠臣杨国忠,两人不睦已经很久了,而杨国忠权倾朝野胡作非为也已经很久了。所以在安禄山整合出十五万兵马攻向两京的时候,很是顺利。

李隆基听信杨国忠的话,一次次做出错误的决定,最终导致两京不保。72岁的李隆基害怕了,于是在756年的六月,他带着部分妃子、儿女、近臣以及禁卫军偷偷的“御驾亲征”了,第三天就到了马嵬驿。这一天对于李隆基来说是终生难忘的、刻骨铭心的。当时跟着的禁卫军又饿又累,心里充满愤怒,狼狈逃跑本就是很耻辱的一件事情。而太子李亨早已派心腹太监李辅国去找龙武大将军陈玄礼,希望得到他的帮助,发动兵变,诛杀杨国忠。毕竟,安禄山之所以造反,就是因为这个杨国忠。此时此刻的狼狈都拜杨国忠所赐,如果杨国忠死了,或许这场叛乱自动就结束了,陈玄礼一听太子想诛杀杨国忠,和他的想法不谋而合,于是愉快的答应了。

而就在马嵬驿这个地方,在大家停下来休息的时候,有二十多个吐蕃时节拦住了杨国忠,目的是从杨国忠手里要点吃的。远处看见的禁卫军一哄而上,大喊着“杨国忠谋反”,然后箭就射了出去,杨国忠哪里是这些禁卫军的对手,跑了一会就被追上杀死了,士兵们又把杨国忠的尸体进行肢解,然后把头颅挂到了马嵬驿的西门上。李隆基得知士兵们的所作所为,也是无可奈何,而陈玄礼觉得还不够,还有一个杨贵妃。自从有了杨贵妃,李隆基明显就不再是从前那个强悍霸气的君主了,所以索性一起解决了杨贵妃吧。当时李隆基不同意,在他看来杨贵妃是无辜的(杨贵妃是无辜,但是在那时那刻,士兵们需要一个发泄的出口,而且,杨国忠被杀,留着杨贵妃,难保秋后算账)。士兵们哪管无辜不无辜,总之她必须死。李隆基不得不让高力士把杨贵妃带到了佛堂,然后用绳子勒死了他。等陈玄礼确认过杨贵妃真的死了之后,立刻对李隆基表示了他的忠心。

在这个时候,李亨和陈玄礼的结盟已经不复存在,毕竟陈玄礼的目的就是真正的清除李隆基身边的祸害因子,而李亨的目的却并不这么简单。于是,在马嵬驿,太子李亨和唐玄宗李隆基分道扬镳。陈玄礼护送着李隆基继续南下入蜀,而李亨带着李辅国等人北上去了灵武(朔方节度使驻地)。七月,李亨在李辅国的建议下登基为帝,即唐肃宗,遥尊李隆基为太上皇。然后开始平叛,经过一年多的时间,大唐终于夺回了两京。然后,李亨就迎回了远在成都的李隆基,并将其安置在兴庆宫。当然谁都知道,这不过是软禁。陈玄礼和高力士依旧服侍在李隆基身边。而且陈玄礼被封为蔡国公,食实封300户。

760年,李辅国在唐肃宗患病期间将李隆基迁到甘露殿,可怜一代雄主被一个太监欺负。几天后,陈玄礼被逼着辞官回家,很快,陈玄礼就病死了。而唐玄宗孤零零的在甘露殿又撑了两年才去世。回过头来,我们看李隆基为什么在回宫后没有治陈玄礼的罪:

首先,陈玄礼被李亨封了蔡国公,而李隆基只是一个被囚禁了的太上皇,他是没有权力处置陈玄礼的。

其次,陈玄礼一直对他忠心耿耿,即便是马嵬兵变,陈玄礼也是为了李隆基好,最重要的是,马嵬兵变是李亨设计的,没必要责怪陈玄礼。

再次,陈玄礼是他的依靠。在李隆基做太上皇的时候,只有陈玄礼和高力士对他不离不弃,他们相依为命,只是后来,李辅国还是把高力士流放了,又逼着陈玄礼回家养老,李隆基真正成了孤家寡人。

陈玄礼马嵬坡兵变,唐玄宗回宫后为什么没有以犯上之罪问罪陈玄礼?

马嵬驿兵变的背景大家都知道,哥舒翰兵败灵宝后,唐玄宗一看叛军气势汹汹而来,明白长安要丢,于是表面上号称要亲征,暗地里却摆了文武百官和京师百姓一道,趁夜色带着三千多人,包括重要的禁军宿卫兵、高官和皇子皇孙皇妃,一溜烟的跑路了。结果玄宗的御驾队伍逃出长安还不到百里,就发生了马嵬驿兵变一事。关于这场兵变,史料有详细记载。但是史料只记载了前后的事件经过,很多细节上经不住推敲。比如发动兵变的人,都是玄宗的亲兵,而兵变之后唐玄宗却跟没事人一样,依然让这些亲兵护送自己到了千里之外的蜀地。

那么为什么玄宗在事后不追究呢?后人对此普遍有两种截然相反的猜测:

第一种猜测是兵变由唐玄宗本人策划,目的是为了甩锅,陈玄礼忠实的完成了玄宗交给他的任务,何罪之有?

第二种猜测是唐玄宗在兵变后醒悟,不再痴心于权力,对太子自立为帝都予以默认,陈玄礼那点事就不提了。

先说第一种猜测,也就是唐玄宗策划了马嵬驿事件。持这种观点的人,主要有两个依据。一是唐玄宗并非善类,杀自己儿子,抢自己的儿媳妇,什么龌龊事都干的出来。他再杀杨贵妃和杨国忠,也没什么不可能得;第二是杨国忠这个人威胁太大!逼得唐玄宗不得不杀掉他。

关于唐玄宗心狠手辣,这里不细说了。下面只说说杨国忠为什么对玄宗的威胁很大。

首先,安禄山发动叛乱的理由就是:奉密诏讨伐杨国忠。唐玄宗杀了杨国忠,就跟当年汉景帝杀晁错一样,可以拔掉叛军清君侧口实,以瓦解叛军举兵的合理性,削弱叛军军心,揭露安禄山个人利益意图。

其次,非常非常重要!唐玄宗离开长安,走的非常匆忙,他只带了三千人,估计士兵也就一千多人。这也就是说,唐玄宗的警卫力量是不足的。而唐玄宗所要去的蜀地,是杨国忠起家的地方。杨国忠早年在蜀地从军起家,截止玄宗逃跑前,他一直遥领剑南节度使一职。在他遥领剑南节度使之前的两任节度使,章仇兼琼和鲜于仲通也都是杨国忠一党的成员。整个蜀地貌似变成了杨家的私人领地。

备注:当时的正牌剑南节度使崔圆,只是代理身份,而且代理了三年都未能扶正。这是因为崔圆非杨国忠一党,私下与杨国忠无私交。玄宗出逃前,先是把杨国忠的遥领剑南节度使给撸了,让自己的儿子担任。然后任命崔圆为剑南副节度使。玄宗回长安后,正式转正为节度使。

并且,杨国忠之所以敢跟三镇节度使安禄山对抗,也是因为他自己的身后也是有一方军区支持的,这就是剑南道蜀军。或许杨国忠早就盘算好了,蜀中遍布都是杨党,只要他退到了蜀地,就有自己的地盘了。有地盘有军队,何惧安禄山?

因此在潼关失守后,杨国忠极力向唐玄宗鼓吹入蜀避难。不知道有没有叵测之心?后来玄宗逃出长安,杨国忠又擅自烧毁便桥,名义上是隔断叛军的追击,为唐玄宗跑路争取时间。但背地里是不是想断玄宗的退路,这也是值得推敲的事!

基于以上论述,我们有理由怀疑唐玄宗当时对杨国忠的态度转变。或许他是察觉到了杨国忠的威胁,不想再让杨国忠跟着自己,否则恐怕到了蜀地,就会被杨国忠所挟持,沦为杨家人的傀儡。

那么既然唐玄宗不信任杨国忠,他干嘛不自己-赐死他呢?我感觉可能正是因为蜀地遍布杨国忠的党羽,若他本人被玄宗赐死,也许会刺激到蜀地杨党对玄宗的戒心,很不利于玄宗入蜀后的稳定与安全。所以玄宗需要借刀杀人,以示自己并未对杨党失去信任。也就是说,杀杨国忠,错不在他,是别人杀得。这个别人,就是陈玄礼。

关于陈玄礼这个人,说他说玄宗铁杆,一点都不为过。因为根据他曾参与玄宗早年发动诛杀韦皇后的宫变记录来算,他追随唐玄宗至少有四十五年。马嵬驿兵变时,陈玄礼任禁军龙武大将军,正二品,属于直接对皇帝安全负责的禁军最高统领。作为当时护送玄宗入蜀的禁军指挥官,陈玄礼可以算作是唐玄宗身边第二亲信(仅次于高力士)。所以借用舆论的力量杀杨国忠,陈玄礼是最合适的人选。

后来陈玄礼亲自操刀主持了马嵬驿兵变,他先杀杨国忠,又再向玄宗请杀杨贵妃。唐玄宗开始想挽留,争取杨贵妃不死,以测试禁军将士的底线。但看到实在是不行了,便赐死了杨贵妃。待杨贵妃死后,唐玄宗召见了陈玄礼等禁军负责人。陈玄礼首先率众请罪,玄宗表示没关系,不仅没追究,反而好言安慰。这或许也证明了马嵬驿兵变就是玄宗本人策划的吧。

再就是第二种猜测,也就是唐玄宗在马嵬驿兵变后幡然醒悟,不再痴心于权力。至于这场兵变是由谁在幕后策划的,主流观点认为是太子李亨,陈玄礼只是执行者。后来唐玄宗不追究李亨,连他自立为帝的事情都予以默认,陈玄礼干的那点事逼宫杀妃的事,也就不值得一提了。

这种猜测,主要是基于人性思维。因为唐玄宗此前一直醉心于权力,身上包袱太重,干出了一些比较抓狂的事情。比如他重用李林甫和杨国忠,让他们两人党争,维护自己的皇权,结果就是苦了天下老百姓;再比如安史之乱,就是因为他重用安禄山造成的;还比如在天下大乱后,他连杀封常清和高仙芝两员大将,自毁长城,导致军心尽失;还有哥舒涵兵败后,他又偷偷的带着老婆孩子溜出长安,把满朝文武和老百姓都耍了。

试问这么一个混账玩意,他那还有脸待在皇位上?所以唐玄宗一直很怕,也就是很怕别人追究他的责任。

但是该发生的事,终于还是发生了。当大家逃到马嵬驿时,军队突然失控了。金吾卫士兵认为,我们大唐帝国有今天的惨状,到底是谁弄出来的?还好,没人敢把矛头指向唐玄宗,于是杨国忠就成了撒气对象。问题是如果责任追究到了杨国忠头上,那么距离追究到唐玄宗头上,还能有多远呢?

再后来三军将士向唐玄宗摊牌,不杀杨贵妃是不行的。唐玄宗一再表示杨贵妃从来没有参过政、干过政,帝国现在的责任,无论如何也不能追究到贵妃身上。但是三军将士表示,我们杀了杨国忠,杨贵妃活着,是不能让人信服的结果。

唐玄宗作为一个资深的政治家,虽然深爱杨贵妃,但是终究知道哪头大哪头小,所以他为了杨贵妃做了简单的辩解后,就下令处死了杨贵妃。

处死了杨贵妃,马嵬驿兵变告一段落。但是大唐和唐玄宗的危局并没有解除。什么危局?就是平定安史叛军和皇权问题。安史叛军这个问题,可以先放一放。唐玄宗要先考虑自己的皇位。因为他不考虑也不行了!

毕竟杨国忠这个帝国宰相死了,但命令并不是唐玄宗这个皇帝下的命令;而是愤怒的军人先斩后奏、强迫皇帝追认合法性。

比宰相之死更可怕的是,军人居然逼死了皇帝最心爱的女人。而且还是大家胁迫皇帝做出的相关决定,军人不敬畏皇帝了。

如果一个公司老板连自己的媳妇和总经理都保不住,这个老板当的还有啥意思?

紧接着,一波未平一波又起。唐玄宗在做出继续入蜀的决定后,太子李亨居然出来反对自己老爸的战略转移决定,拒绝和自己一起向南行动。太子是啥?帝国储君!是最有登基合法性的人。如果太子脱离了皇帝单独行动,后果是什么?

唐玄宗心里很清楚这个后果,可是他无法阻拦太子的决定。因为太子有一个法宝,就是民意基础!李亨表示,不是我要单干,而是老百姓要我留下来。我能怎么办?而且因为现在帝国处于危急存亡之际,我们连敌人的影子也没有看到,就逃到蜀地。这么窝囊,天下之人怎么看我们皇家啊?!

所以,唐玄宗可以入蜀,但是皇家之人必须要留一人在北方领导抗战。这个人,当仁不让的就是太子了。

唐玄宗心里很白的很,太子显然是想趁乱夺权了。面对太子这种行为,唐玄宗自然是非常生气。但是经过简单的思考,唐玄宗还是接受了这个现实。因为从安禄山叛乱后,唐玄宗已然是一输再输,输完了又输了,输到现在,他就如同臭狗屎一样。老百姓不拥护他,军队也反对他,他还不如放手让太子去干,起码太子还是自己的儿子,是李唐皇家的血脉。江山让给太子,也比让给安禄山那家伙强万倍。

是的,唐玄宗在昏庸了一段时间后,此时已经清醒了、更能以大局为重了。

之前,他之所以会做出那些让人匪夷所思的脑残弱智行为,主要就是因为他手上抱的坛坛罐罐太多。他舍不得自己的权力,顾虑太多、私心太多。而当他手上抱着的坛坛罐罐突然全部被打碎后,他的顾虑就少了,私心也少了。又恢复了一个作为大政治家本应该有的本色。

所以当他听到太子擅自北上的消息后,并没有追究太子的相关责任,相反还对太子这种行为给予了适当的肯定,并且又给太子送过去两千兵马。这两千兵马,看起来好像不多。问题是唐玄宗是偷溜出长安的,他的身边兵马本来也没有多少,这两千多人是他当时能拿出来的所有家当。从这层意义上,唐玄宗几乎是把自己的力量都送给了太子。

再后来,当唐玄宗听到太子李亨在灵武继位并遥尊自己为太上皇的消息后,依然是默认了这种事实,并马上追认它的合法性。

试问唐玄宗连皇位都不稀罕了,一个策动兵变的陈玄礼,他又有什么必要追究呢?

并且陈玄礼从诛杀韦皇后就跟着自己,他的忠诚不容置疑。杀杨国忠这个事,陈玄礼确实先斩后奏了。但是杨国忠必须杀,否则责任就要追究到唐玄宗头上。最终一个死掉的杨国忠承担了所有责任,玄宗并没有受影响。从这一点来看,陈玄礼把事情办的还不错。唐玄宗也没有必要再追究他的责任了。

最后,作为读者的你们,更倾向于哪一种猜测呢?

陈玄礼马嵬坡兵变,唐玄宗回宫后为什么没有以犯上之罪问罪陈玄礼?

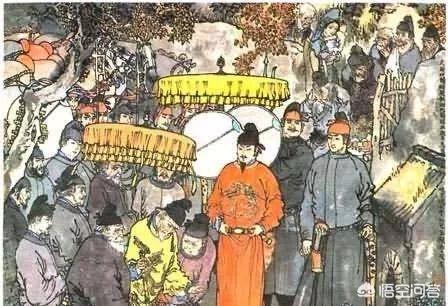

公元755年,安禄山以“诛奸相杨国忠”为由,在范阳起兵造反,半年后潼关失守,唐玄宗李隆基带着杨玉环、皇子等家眷仓皇逃向四川,行至马嵬坡时,六军不发,以禁军主帅陈玄礼为首的随从将士,诛杀宰相杨国忠,逼皇帝处死杨贵妃。

陈玄礼随着玄宗入蜀后又随着回到长安,非但没有获罪,还获封为蔡国公,食邑三百户,是为什么呢?马嵬坡兵变的真相至今仍存争议,有说太子李亨为夺权诛杨,策动禁军兵变,有说是高力士为消灭政敌杨国忠,导演了马嵬驿之变;还有禁军士兵的自发哗变。

无论是以述哪种情况,陈玄礼在禁军群情激奋时,把诛杀杨氏兄妹作为人们发泄的渠道,避免矛头最终直指皇帝,是对玄宗尽忠的最佳手段。

杨国忠凭杨玉环关系做了宰相后,专权误国,贪污受贿,正是在他的推动下,安禄山步步高升,由一镇节度使变为两镇节度使,加速了野心膨胀的安禄山不断扩军,拥兵自重。后又因与他争相不成,起兵造反。

杨国忠在安禄山攻破洛阳围困潼关时,进谗言杀了镇守潼关的名将高仙芝,更换为年老带病的哥舒翰,杨又因哥舒翰守关有功倍受重视,心生妒忌,逼迫哥舒翰放弃守城,出关与叛军决战,结果全军覆没,潼关失守,让长安不再太平。

原本由地方供给军粮的计划,因为地方官逃逸而落空,禁军断粮之后军心不稳,本来就让人怨声载道的杨国忠是当然的罪魁祸首,兵变直指杨国忠,战士们铁心诛之,诛其在理。

作为禁军统领的陈玄礼,已追随李隆基四五十年,平定韦后、诛灭太平公主两次政变中,陈玄礼都是坚定地率领禁军站在玄宗一边。为玄宗登基可说是居功至伟,他享有的一切都来自于玄宗的恩赐,断然没有谋害玄宗的理由。此时的禁军已经杀红眼,当其面诛杀杨国钟等人就是明证,若玄宗不答应禁军的请求,很可能就会死于乱军之中,局势不是陈玄礼所能控制,陈玄礼代表禁军唐玄宗赐死杨贵妃,是明显的丢车保帅,作为一名政治家,唐玄宗焉能不明此理。况且逼死杨贵妃后,陈玄礼立刻免盔卸甲,下跪请罪,并带着禁军对玄宗山呼万岁,以示忠心。

兵变事件发生后,唐玄宗有如惊弓之鸟,急忙逃到成都。太子在灵武自行称帝,他被迫升为太上皇,身边只有高力士和陈玄礼之外已无人可用,他深知自己大势已去,并且他已不是当年叱咤风云的唐明皇了, “唐家国破君不守,独载蛾眉弃城走。……”,暮年昏昏的他也无力追究过去的孰是孰非,只求平安度余生。陈玄礼马嵬坡兵变,唐玄宗回宫后为什么没有以犯上之罪问罪陈玄礼?

大家好,今天有书君带大家跟着历史的年轮回到唐朝,了解下历史上有名的马嵬坡兵变:公元755年,安禄山以“诛奸相杨国忠”为借口,突然在范阳起兵。

唐军抵抗了半年多后无力再战,潼关失守,长安不保。

唐玄宗李隆基带着贵妃杨玉环、皇子等家眷和重巨仓皇而逃,向四川出发。

走到马嵬坡时,六军不发,以禁军主帅陈玄礼为首的随从将士们,请求诛杀宰相杨国忠,逼皇帝处死杨贵妃。

陈玄礼在马嵬坡兵变,让唐玄宗失去了宰相,更失去了爱妃?

回宫后唐玄宗为什么没有以犯上之罪问罪陈玄礼?据有书君分析,有以下几点:

一、兵变起因——直指杨国忠安禄山造反的理由是“诛奸巨杨国忠”。

而促使安禄山羽翼丰满、拥军自重、甚至造反,与杨国忠脱不了关系。

杨国忠凭关系做了宰相后,专权误国,贪污受贿。

是让他让安禄山一步步高升,由一镇节度使变为两镇节度使,促使了野心膨胀的安禄山不断扩军,拥兵自重。

更让人咬牙切齿的是,安禄山造反后,杨国忠在叛军攻破洛阳围困潼关时,进谗言杀了镇守潼关的名将高仙芝;

在更换了年老带病的哥舒翰为守将后,杨国忠看人家把潼关守得好好的受到重视,心生妒忌,便扇风点火逼迫哥舒翰放弃守城,出关与叛军决战。

结果是全军覆没,潼关失守,让长安不再太平。

以陈玄礼为首的将士们都觉得是杨国忠祸国殃民,导致前线战败,不得不弃长安城出逃。

所以,他们集体逼迫唐玄宗把他给杀了。

唐玄宗出逃在外流离失所,自顾不暇,而这次兵变直指杨国忠,战士们铁心诛之,诛其在理。

唐玄宗在自身难保的情况下,既然牺牲杨国忠兄妹能保全自己,又谈何问罪?

二、成长路程——君巨相知一路走来,禁军统领陈玄礼的忠心相伴,唐玄宗看在眼里、记在心上。

早在李隆基发动唐隆政变时,陈玄礼就已经发挥了很大的作用,帮助唐玄宗登上皇帝的宝座有着不可磨灭的功劳。

从唐隆政变起,陈玄礼一直被唐玄宗重用。

马嵬坡之变后,陈玄礼曾经卸甲来请罪。

在太子李亨试图谋反的时候,本来一直与太子保持同一阵营的陈玄礼,突然反过来宣称效忠唐玄宗,此举可见他的忠心不二,更保障了唐玄宗的人身安全。

三、兵变后果——唐玄宗升级兵变事件发生后,唐玄宗有如惊弓之鸟,急忙逃到成都。

太子李主持朝政,从马嵬驿一路收拾残余部队北目,在灵武宣布自己当皇帝,而远在成都的唐玄宗,被迫升了太上皇。

这样的升级,意味着失去了号令天下的权力,所有的光环都退去。

没有了权力的唐玄宗,要问罪大将军谈何容易?

“唐家国破君不守,独载蛾眉弃城走。……”开创了盛世后的唐玄宗,早已没了励精图治的精神。

在经历马嵬坡兵变后,他深知自己的大势已去,不想追究也无力追究过去的孰是孰非,只求平安度余生。

有书君语:对此问题你有什么不同的见解呢?欢迎在下方留言评论,别忘给有书君点个赞哦~关注有书君,私信回复句子,有书君送你一句特别的话!

陈玄礼马嵬坡兵变,唐玄宗回宫后为什么没有以犯上之罪问罪陈玄礼?

首先,我们要搞清楚几个问题,马嵬兵变中,陈玄礼扮演了一个什么样的角色?他和太子李享之间到底是什么关系,是否已经倒向了太子?马嵬兵变的目的是什么?

陈玄礼可谓是李隆基身边资格最老的人之一,在“唐隆政变”中,陈玄礼协助李隆基诛杀韦后及安乐公主一党,铲除韦后势力,随后又拥立李隆基为太子。李隆基当上皇帝后,陈玄礼就一直掌管禁军,负责皇帝的安全。玄宗对陈玄礼的信任,从来没有产生过动摇。可以说,这两人已经超越了一般上下级的关系,是可以推心置腹的老友。

但是,在马嵬兵变中,陈玄礼却是主导人之一。

据《旧唐书》记载:

次马嵬坡,军士不得食,流言不逊。龙武将军陈玄礼惧其乱,乃与飞龙马家李护国(即李辅国)谋于皇太子,请诛国忠,以慰士心。是日,玄礼等禁军围行宫,尽诛杨氏。从这段记载可以看出,马嵬兵变是陈玄与太子李享密谋的结果,事件以杨国忠、杨贵妃等被诛杀而告终。那么,这是否就可以说陈玄礼倒向太子,犯上作乱呢?

其实不然,马嵬兵变,只是陈玄礼和太子之间的一次合作,合作的基础是两人有共同的敌人,那就是宰相杨国忠。太子要对付杨国忠,是因为杨国忠不断对太子势力打压,两次构陷太子谋反,太子和杨国忠之间,已经是势同水火。而陈玄礼要杀杨国忠,则恰恰是因为他对玄宗的忠心,所谓当局者迷旁观者清,陈玄礼早就看透了杨国忠奸佞之臣的嘴脸,他恨杨国忠扰乱朝政,祸国殃民,必欲杀之而后快。因此才会和太子李享一拍即合。

杨国忠被诛杀后,陈玄礼与太子之间的合作也已经结束。马嵬兵变第二天,太子就和玄宗分道扬镳,玄宗继续南下四川,而太子则北上灵武,与郭子仪、李光弼等人会和,全面部署平叛事宜。

现在回到这个问题,马嵬兵变后,玄宗为什么没有问罪与陈玄礼呢?想必答案已经很清晰了。

第一,陈玄礼并没有倒向太子,只是与太子合作,马嵬兵变的目标人物不是玄宗,而是杨国忠。对于这一切,玄宗应该也是心知肚明,玄宗也是一代明主,何尝不知道杨国忠之流到底是什么样的人,只是年老昏聩,不在喜欢听正直之言,陷在他所开创的大唐盛世中不可自拔。安史之乱,对玄宗来说也是一记响鼓,把他从梦里来回了现实。事实证明,玄宗在到达四川后,发布了一系列正确的命令,一时间,那个英明睿智的玄宗仿佛又回来了,各地军民接到玄宗诏令后,无不欢欣鼓舞,奋起抵抗叛军。所以,清醒过来的玄宗,并没有惩罚陈玄礼。

第二,玄宗需要陈玄礼。在逃亡途中,玄宗身边亲近之人寥寥无几,高力士是宦官,虽然忠心耿耿,但并不能保护皇帝安全,而宰相杨国忠以被诛杀,玄宗唯一可以依靠的,几乎只有陈玄礼了。马嵬兵变时,太子李享已经掌握了相当一部分军队。唐朝诗人张枯在《马鬼坡》中写道:

“族旗不整奈君何,南去人稀北去多。”往南去的是玄宗,往北去的是太子,可见兵变后太子的力量已经强于玄宗了。兵变成功后,陈玄礼马上与太子解除合作关系,转而继续护送玄宗入蜀。可以猜测,如果不是陈玄礼的以及他所带领的禁军的牵制,太子很有可能会进一步夺权,玄宗能不能安全入蜀都是个问题。

至德二年,此时太子李享已经在灵武继位一年,也就是唐肃宗,在唐肃宗的领导下,平叛取得了巨大的进展,叛军内部发生内讧,安禄山被部下杀死,叛军势力急转直下。而在四川避难的玄宗,此时也回到长安。不过,他这是已经是太上皇了,不问政事,每天就听听宫女唱戏消磨时间。陪伴在他身边的,依然是高力士和陈玄礼。陈玄礼也因为护驾有功,封蔡国公,食邑三百户。不久,陈玄礼身患重病,在玄宗迁至甘露寺后去世。

文/一卷青史内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。