周朝为什么要分封列国,直接自己统治不好吗?

趣谈答案:周天子直接统治有两大障碍无法突破,分别为周王室的‘联军职能’和周天下的部落分层。直接统治的话,周王室的实际统治范围可能会缩水数倍乃至数十倍,分封列国才是上上策。

八百诸侯的演变史武王伐纣是一个极其悠远的历史小故事,而在这个历史小故事当中,并不是武王一个人单枪匹马把纣王给伐掉了,而是借助了很多的外力。

如果把这些外力进行总结概括的话,那就是八百诸侯。

相比于三国时期,十八路诸侯讨伐董卓而言,八百诸侯无疑扩大了数十倍。1.周文王死后的天下变化

周文王是想讨伐纣王的,只不过自己努力了很久,依旧没能突破一个极限,这个极限叫寿命。

在周文去世之后,另一个人顺利上位,这个人就是子发。如果咱们不晓得子发是谁的话,不妨换另一个称呼:周武王。

在周武王继位、周文王去世之后,天下发生了巨大的变化。

殷之叛国,越来越多这是一件好事情,可惜这样的一件好事情,周文王再也见不到了。只能把所有的支撑统统给自家儿子,让自家儿子来帮自己打天下。

2.‘三分天下有其二’的引申

在上文当中我们引申了一句话:殷之叛国越来越多,那么叛国究竟有哪些?又怎样来区分这个越来越多呢?

商朝已经不再是之前的那个商朝了,与之相反的是:商朝所面对的困难越来越多,不单单是外部的困难,甚至包括了内部的困难。

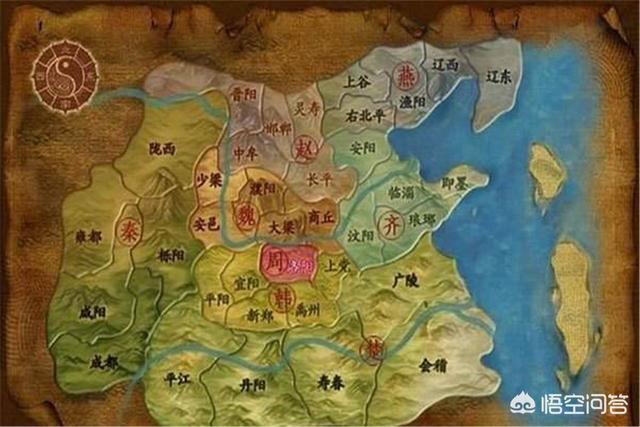

而当我们把地理图拿出来看一看周和商两个不同国度它们所占的土地就不难发现:周的疆域已经扩充到了甘肃,并且占有长江、汉水、汝河等诸多地域。

这是一个非常可怕的信号,可怕之处并不是这几个河的流域易守难攻,也不是这几个河流有着怎样的特殊。而是在夏商周时期,谁要是能够占领水源,谁要是能够在水源的那个地方拥有自己的势力,那么他的实力将会突飞猛进,因为水几乎成为了夏、商、周的最大战略争夺目标。

而当长江、汉水、汝河已经被周所控制的时候,商朝所能够起到的反击作用就小之又小。

而我们把地理图志再次拿出来进行一个比例划分,就不难发现:三分天下有其二(特指周)周已经占到了商的2/3,换句话来说,两个国家的土地比例是2:1。而商即便占据一定的地理优势,也没有办法和商做绝对意义上的抗衡。

3.武王伐纣正式揭开序幕

周武王之东伐,至盟津,诸侯叛殷会周者八百自古以来行军作战讲究的都是一个师出有名,周武王也不例外。在公元前1048年的时候举行了一次誓师大会,这次誓师大会地址在现今阶段的洛阳以北。

尽管对应的历史文献甚是模糊,我们对于那一次誓师大会究竟誓师了什么也是一知半解,但与之对应的历史记录有很多。比如此次会晤总共有800余人,800余人很多吗?似乎也不算很多啊,一个小小的部落也有好几千人呢。

但是请注意:这并不是普通的800余人,而是800余个部落的首领,每一个人都代表着一个部落。如果我们按照这样的比例去划分的话,周武王身边已经凝聚了800多个部落,这也就是我们最开始所讲的:八百诸侯的演变史。

4.八百诸侯的约束力和能动力问题考量

部落多是一件好事,但有的时候也是一件坏事。比如战国时期其它的六大诸侯国讨伐秦帝国的时候:讨伐来讨伐去,也没讨伐出个结果来,因为所有的人都不想出力,所有的人都想让其它的诸侯国出力,自己坐享渔翁之利。

同样的道理,在三国时期十八路诸侯去讨伐董卓的五万精兵,尽管军队比例非常悬殊,基本上踹一脚也就把他打趴下了。但所有的诸侯都没有前进,除了孙策之外,因为绝大多数诸侯都在坐收渔翁之利。

所以我们能够得出这样的一个结论:诸如多未必是好事,有的时候诸侯少点,更容易商量,更容易沟通。但周武王是个例外,因为这八百诸侯有着非常强大的约束力和能动力。

比如在最开始的时候周武王察觉到:如果现在和商纣王直接撕破脸皮,并不占有绝对的优势,不妨咱们再往后延迟几年,当周武王提出这个观点的时候,八百诸侯全都同意了。

而在武王九年,也就是公元前1048年的时候,周武王瞅准了时机,开启誓师大会的同时,率领着所有的部落和商展开了一次硬拼。

八百诸侯会盟津最大的作用并不是军事实力的凝聚,也不是配合默契,而是直接把周武王抬上了盟主的地位,周武王成了八百诸侯的最高首领。5.周武王的政治考量和军事考量

周武王有自己的政治考量,也有着自己的军事考量,而最大的考量就是:进行了一次模拟战役。

在正式讨伐商之前,周武王进行了一次渡河战斗的演练,而这次渡河战斗的演练有两大主要作用:

第一大作用是探清楚其它诸侯的虚实,看一下有没有浑水摸鱼的人;

第二大作用则是演练一下,如果自己站在纣王的那个位置上会采取怎样的反制措施。

尽管这次演练之后,周武王认为现在讨伐纣王时机不到,需要推迟一段时间。但是这一次演练已经看得出来:周武王做任何事情都有自己的政治考量和军事考量。

周天下的生产力问题周天子时期的生产力是非常低下的,低下到什么地步呢?他们使用的工具大多是青铜工具,这样的青铜工具非常难制作,更要命的是不扛造。

1.交通问题

至于交通问题,就没有必要过多阐述了:那个年代能有匹马就已经是非常了不起的,绝大多数情况下都需要人拉人扛。

简单讲人是第一生产力,而且只有人能够完成大规模的生产运输。当然有一部分水路运输已经初现倪端,但仍然不如后期的水陆大规模运输。

2.种植问题

在周天子执政时期是奴隶时期,而这个时候的生产关系就是:奴隶主强迫奴隶和平民进行劳动的关系。

这样的一种劳动关系很难提高老百姓的积极性,更多的时候也没有办法短时有效的生产出更多有价值的农作物。一直到春秋时期才发明了与之对等的铁农具和农耕,这些物件的发明,极大的提高了生产力,这些物件的发明让更多的空地被开采出来。但有一个缺陷也是非常遗憾的一点:最开始的时候,铁农具和农耕往往作为国家机密一样的存在,并没有推广出去,只有极少数的奴隶主、极少数的诸侯国能够拥有。

也正因为如此春秋时期的人口数量不多,粮食因素也就一直在反制约着他们。

这样的一种现象一直延续到了战国时期,战国时期的各种变法,承认了土地的私有性。更多的时候是削弱了贵族的权力,让贵族的一些核心机密慢慢的延续到普通百姓、普通基层上。并且在封奴隶阶段,为与之对等的地主和农民推广铁农具提供了一个很大的契机。

3.讯息传递问题

周天子执政时期的信息传递与交通问题几乎是与之对等的两个老大难,那个时候连最简单的秦直路都没有,相互之间信息传递,除了靠嘴对嘴的说之外,就只剩下在树叶子上写上几个字给人家传递过去。

这样的一种信息传递造成了一个最大的弊端,这个弊端叫信息阻塞。

4.问题小总结

周天子执政尤其是西周时期,整个周天下对于土地的控制、对于百姓的控制、对于信息的传递、对于远距离的运输都有着很大的限制,而这些限制直接让周天子短时间之内无法控制绝大多数领土。

首先周天子要控制绝大多数领土,就必须做到:自己的命令,能够一级一级的传达下去。怎样传达呢?自己的随便一句话,如果传到河南去、如果传到山东去、传到广西广东那一片土地上去,恐怕没有个一年两年的也得有个六个月、十个月。等信息来回传递一圈,估计猴年马月都过去了。

正是信息的约束、运输的约束以及农耕的约束决定了周天子没有办法建立一个封建的大一统帝国,而分封制更加适合周天子。

最开始的分封周王室分封土地有着严格的数量约束,而我们把周王室分封土地的数量以及周王室所拥有土地的数量,拿出一个准确数值来的话,是这个样子的:

周王室掌握的土地差不多在100平方公里,而周王室分封的土地达到了本身占比的60%。(后续数据有大变动)

1.周王室的小算盘

大家有没有发现周王室很吃亏?他本身作为一个领主,并没有达到一个绝对中间值的土地占比(50%),最起码他应该占有51%的土地,这样他才能够拥有至高无上的话语权。但是他并没有,他把60%的土地都分了出去,为什么呢?

原因很简单,周王室有自己的小算盘。周王室最开始的时候,就没有想过要把土地全部都囊括在自己手中,他只会去挑取最好的、最有利于他统治的土地。而剩下的土地,统统分给了其它的小诸侯。

尽管诸侯的土地面积很大,甚至他们合起来的面积都要比周王室的面积还要大。但是那些土地绝大多数都是贫瘠的土地,还有未开化的原始人或者土地之上还有一些其他的部落与他们作斗争,这样一来周王室既可以坐山观虎斗,也可以悠哉悠哉的调度调控。

2.七十诸侯分天下

诸侯很多,多少呢?差不多有八百位。

如果大家记得最开始的时候,我们曾经讲过:八百诸侯分天下的话,就不难发现:八百诸侯如果每一个诸侯都分一片土地,这样平均下来,他们的土地几乎少的可怜。但是在历史上并没有对八百位之后进行土地封赏,最开始的时候只有七十位诸侯。因为剩下的七百位诸侯他们并没有太多的实力,没有太大的影响力,分与不分是一个样子。

同样的道理,七十个诸侯去分封那60%的土地,可能每个诸侯所分的平均值连1%都不到,这样的一个比例对于周天子来说根本造不成影响。而周天子正是通过这样频繁的划分土地、通过每一块土地划分一个主人,掌控了更多的权力。

因为他们之间很难达成密切协作,他们之间很难达成利益关系。一旦没有利益关系,一旦没有密切协作,就意味着双方之间很容易出现矛盾。而出现矛盾的时候,周王室或者从中调解或者直接取消了这个诸侯去册立另一位诸侯,对于周王室来说都有着百利而无一害。

3.周王室的军事高地

与此同时,周王室的军事力量不容小觑,它可以去抵御任何两个、三个诸侯的轮番轰炸。这就意味着周王室表面上放权了,但是周王室统领的土地种方式、所管辖的人口数量在当时的影响力而言,几乎是一个至高无上的状态。

周王室分封的衍变周王室的分封尽管有着这样或者那样的好处,但也有着诸多弊端。比如周王室没有想到:若干年之后会怎样,周王室也没有想到这样的分封给了绝对意义上的独立自主权,它们是否会产生土地分配、土地吞并这些矛盾,然后一方诸侯做大,一方诸侯做小。

1.制度的摸索

首先这个分封制度是周王室借鉴前面的王朝进行了一个自我的提炼,在自我提炼的过程中必然而然的面临着一个问题,这个问题叫:制度的摸索。

相比较而言,唐宋元明清当中明朝和清朝他们前面的制度缔造者已经进行了很大规模的改变,已经可以完全适应当时的基本国情,只需要做一个小幅度的改变或者册立一个与自己息息相关的部门就可以了。

比如说锦衣卫,比如说东厂西厂,把这些部门推出来之后,整个天下就安定下来了,也能够符合自己的利益诉求。但是周王室是个例外,因为周王室的分封是一条新路,而这条路上很容易崴脚,很容易瘸腿。既然这样,就面临着诸多的不可预测性和危险性。

周王室在分封天下的时候,因为自身就是独一份儿的,他需要考量的是各个诸侯之间如何平均分配,需要考虑的是如何缓和各诸侯之间的矛盾。在考虑清楚这些问题之后才可以进行分封,而这个分封没有办法做到尽善其美,只能说:有一些问题、有一些矛盾,但是这些问题和矛盾,短期之内没啥大碍罢了。

2.制度更改的不可行性

分封制度一经提出受到了各个诸侯的欢迎,而各诸侯对于这件事非常重视,比如最开始的秦国为了能够得到周王室的一纸命令,每日拼死拼活的为周王室干活,之所以这样无事献殷勤,主要是因为秦国也想当一个诸侯。

而当所有的诸侯都认可了这样的命令,当所有的诸侯都为了周王室的一纸承诺在拼死拼活的努力的时候,就意味着这样的制度已经不可更改了。这样的制度一经提出,它就占有了绝对意义上的制高点,如果周王室莫名其妙的更改制度,那么周王室和上一任王朝也就没啥区别了,很有可能眨眼间遭到其它诸侯国的轮番轰炸。

3.分封的不可控性

有了不可更改性,也就有了不可控性。针对周王室的不可控性,我们只需要举一个简单的例子:各个诸侯间的关系,永远不是和谐的,也永远不是携手共前的。他们之间有了矛盾、有了利益冲突,更多的时候是为了夺地盘,为了抢人口,为了抢一些先进的农耕工具。

既然双方之间有了矛盾,双方之间有了冲突,那么这个时候再指望他们能够携手前行,基本上是不靠谱的。

4.世袭制度的彻底爆发

周王室分封最为敏感的问题叫做:世袭制度的爆发。

简单讲,如果一个诸侯世袭制度延续下去的话,就意味着它在诸侯国内部影响力越来越大,最起码在自己所控制的土地范围内影响越来越大。

历史启示录周天子分封天下,只是在当时特定情况下做出来的最适合国家发展的规划。

在当时的情况下,没有比分封天下更优秀、更有力的解决措施,毕竟北方和南方有着各自的敌人虎视眈眈,中原还不算稳定,周天子的治理之地和其他区域又没有太大的缓冲间隔,而分封诸侯之后,这些所有的问题通通不是问题。

只不过后期诸侯做大,眨眼之间已经超越了周天子的存在,则是周天子没有想到的也没有办法短时间内做出强有力回应。

周朝为什么要分封列国,直接自己统治不好吗?

谢谢邀请。

自己统治这想法好倒是好,但问题是法家的中央集权这一治国理念当时还没有。直到春秋战国之时,礼崩乐坏,周天子的话没人听了,很多人才站出来指点江山,也就是中国文化达到鼎峰时期的百家争鸣。

那时有个小故事挺有趣的,如今看来,其实是法家和儒家的第一次较量。郑国有个大夫,叫子产,郑国七穆之后。当时郑国处境堪忧,就如夹心饼干一样,长年遭到两个大国晋国和楚国的挤兑。郑国君臣从上到下是心力憔悴,唯恐避之不及。子产才华出众,尤其是外交,常能为郑国化险为夷。后来,他被举荐成为郑国的执政大臣,即二把手。

子产心想只搞外交不行啊,还得发展自身国力啊。而调动老百姓的积极性就是当务之急。那时都按周礼来统治国家,而这个度就掌握在那些卿大夫手中。老百姓犯不犯法、如何处罚都由那些卿大夫们说了算。于是,卿大夫的权力就很大,老百姓得小心翼翼地伺候他们。当然,如果卿大夫秉公处理,那么老百姓也无怨言。虽然周公当初设计周礼时,的确是这样要求国君和卿大夫的,但是这样的大夫又有多少呢?老百姓成日担心受怕,还有什么积极性发展生产呢?

子产思考很久,提出了一个建议,要将郑国的法律条文铸在鼎上,也就是公布于众。这样,老百姓就知道什么能做,什么不能做了。刑书一公布,便得到了老百姓的拥护。然而卿大夫们却不干了,不但是郑国大夫郁闷,就连其他国家的大夫们也是认为子产坏了规矩,让整个中原的贵族们很被动,权力面临着空前的挑战。后来子产过世,这事也就不了了之了。再后来,就是后面的申不害、李悝,还有吴起、商鞅了。

春秋之时,法家这概念才萌生,而且变法之路荆棘满路,何况是周朝建国之初呢?所以说,周朝建国之时还不具备由中央统一统治国家的治国思想。

周朝为何要分封诸侯呢?周朝与秦朝统一天下的方式不同。如果将整个中原看成一个乡镇,里面有很多村落。其中纣王就是乡长,诸侯们就是村长。商朝末年的时候,纣乡长自从有了苏妲己相伴,不理政务了,有两个乡里的领导好心劝说,挖心的挖心,炮烙的炮烙,一个比一个死得惨。那些领导平日里和村长们沾亲带故的,关系很铁。村长们眼看着乡里的靠山倒了,心里悲愤之余,还担心什么时候就牵连到自己头上了。

村长们私底下通气,商量对策。这时,有人就说了,岐山那边有个周村长,世代为农,人不错,要不我们去投奔他。就这样,几十个村长来到岐山。周村长对他们的遭遇表示同情,劝他们回去安心过日子。这事儿传到了崇老虎的耳朵里,跑到纣乡长那里,诬陷周村长要造反了。

纣村长勃然大怒,便将周村长抓了起来,一关就是10年。幸亏周村长以前在河边遇到了个杀猪的吕老汉,他鬼点子比较多,让村民们收罗天下美女财宝,孝敬给纣乡长,才把周村长赎回。

周村长在牢里呆的久了,搞出了一套流传几千年的周易。也许是算出了什么,周村长回家后,就不再安心种地,带着村民收拾了周边的几个刁村长,特别是那个打小报告的崇老虎。

可惜事业未成人先死,毕竟周村长快100岁了。大儿子死得早,村长之职就传到了他的二儿子手里。话说,老周村长打了这么多年了,其他的村长们就盼着他早日打到朝歌城。

过了一年,新任周村长说,我要去会会纣乡长。其他的村长们不由得喜出望外,没收到周村长的请柬,就不约而同地跑到了黄河边上的孟津渡口,多达800村长。正当群情激昂,准备一起杀到朝歌城去之时,小周村长却认为时辰没到。这不,乡里还有好几个有名的领导还在呢!

又过了几年,那几个领导都被迫害的差不多了,连纣乡长的弟弟、儿子都来投奔小周村长了。小周村长才带上几万村民,渡过黄河,直接扑向朝歌。这次来的村长和村民更多了,牧野郊外到处是愤怒的人群。

纣乡长这才急了,带着70万村民出来应战,没想到,那些村民看见杀猪的吕老汉,纷纷倒戈相向。纣乡长看见大势已去,爬上鹿台,穿戴上金银珠宝,自焚而死。

然后,周村长就变成了周乡长。

那么,秦村长是如何做上秦乡长的?并不是,其他村长选举出来的。而是将其他村长统统打趴打死,秦村长才升级成秦乡长的。

因此,周村长是被其他村长推选出来,替代原来的纣乡长。从老周村长有想法到小周乡长的即位,一共就花了不到20年的时间。

而秦村长则是靠着自己的武力征服了所有的村长,登上了乡长的宝座。从秦献公这位老村长到秦始皇乡长,共历时160多年。

选举产生了周朝,分封是为了安抚其他诸侯的情绪既然周乡长是通过选举而产生的,他能废掉其他村长吗?他当时有这个力量来废掉所有的村长吗?显然是没有。那怎么办?幸好老周村长娃生得多,加上宗室,可谓是人丁兴旺。于是乎,为了安抚村长们的情绪,周乡长当即就大规模分封,据说多达1000多家。当然,肥水尽量不流外人田,老周家的后人大都被安置在黄河一带。因为纣乡长在位时,中原还有很多地方没有开垦,所以不用怀疑当时的土地够不够分。

结语:同样是统一天下,秦朝采用中央集权的郡县制,而周朝却大肆分封,究其原因有二点。

1)中央集权的法治思想萌芽于春秋,兴起于战国,周朝不可能采用;

2)商、周的更替主要源自于其他诸侯们自发的选择,诸侯们还有自己的话语权,而周、秦的更迭是因为秦国使用武力征服了天下,秦国可以自己说了算。

图片来源于网络,若有侵权,请通知作者删除。

周朝为什么要分封列国,直接自己统治不好吗?

前1046年,经牧野之战,周武王灭商建立周朝,史称西周。武王克商后,他面临的第一个问题就是新兴的周朝该是怎样的一个国家,是继续延续商朝的统治模式,还是另外创造一些符合周朝国情的全新统治模式。

为此,武王推出了一系列有别于夏商,但却是借鉴夏商的制度,其中有一条就是借鉴夏商的分封,在中原地区大规模施行“封国土建诸侯”制度,这就是我们所熟知的“分封制”。

周朝自武王开始,历成王、康王二王,先后三次实行大规模的分封,《史记·汉兴以来诸侯王年表》载:“武王、成、康所封数百,而周姓者五十五,地上不过百里,下三十里,以辅王室”,周朝分封的诸侯国以姬姓为主,《荀子》载:“兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人”,初武王分封时,71个诸侯国,姬姓诸侯国就独占53个。之后分封以开国功臣、先圣后人,及前商贵族为主,如姜子牙分封在齐国,夏禹的后裔分封在杞国,商汤的后裔被分封在宋国。

西周的分封方式以“列爵惟五,分土惟三”为准,即按公、侯、伯、子、男五等爵分封,封地按公侯方百里,伯方七十里,子男方五十里的方式赐予。

到这里,很多人就都会有这样一个疑问,为何周王会放弃直接统治整个天下的机会,转而是将土地封给诸侯王,让他们去统治天下呢?这到底是何原因呢?

在回答这个问题前,首先,我们要明确一点,那就是西周所分封的诸侯国并不是一个独立的国家,而是周王册封的诸侯受命统治的地区,他们必须服从周天子的命令,有为周天子镇守疆土的义务,需定期向周王朝觐纳贡,同时诸侯国的军队还必须随时听候周王的调遣,一旦周王征召就需随从作战。因此,尽管诸侯王享有很大的自治权,但他们与周王的关系本质上仍是君臣关系。

周王之所以会任命诸侯王去帮助自己统治全国各地区,其主要有以下几个原因。

第一、缺乏统治天下的实力。武王之所以能克商,靠的并不是自己,而是八百诸侯。当时武王的周国疆域不过百里,人口不过六七万,所能动员的军队只是“戎车三百乘,虎贲三千人,甲士四万五千人”,若没有八百诸侯会兵时所聚集的戎车四千乘,几乎没有可能击溃商朝的七十万大军。此后,即使周代商,其常备军也只有拱卫宗周的“西六师”和驻屯成周的“成周八师”,约十四万余人,这等规模的军队实难帮助周朝去直接掌控整个天下。

当然,有人会问,既然士兵数量不够,征召去不就行了吗?是的,士兵不够的确可以征召,但供养这些士兵的钱哪里来?要知道西周可是奴隶制时代,其生产力是非常底下,根本就不足以让西周去供养更多的军队。同时,如果西周要想直接统治整个中国,他势必就得派成千上万的官员去治理,试问这些官员的俸禄从哪里来?以当时西周的国力是绝对没有能力去供养这些官员的。因此,在西周没有足够的实力去直接管控天下的情况下,与其放任各地诸侯纷纷自立为王,倒不如由周王自己挑选出忠于周朝的臣子去各地担任诸侯王,这样至少各地诸侯王还能听从中央的调遣,奉周王为天子。

第二、当时的环境不足以让周朝直接管控天下。首先,我们要知道西周时期,中国还处于奴隶制时代,不但社会发展低下,全国各地的交通更是闭塞,各地的交流根本就不通畅,当时一个信息从一个地方传到另一个地方最快也要半月的时间。试问就是这样的传播速度,西周何以去治理天下?

如果西周真如秦朝那般实行郡县制,恐怕天下不出半月就会大乱,比如一个地方出现旱灾,官府需要朝廷救灾,可是这个救灾请求传到周天子的手里,再周天子把批复意见传到地方官员手里,恐怕那个地方已经受灾一月有余,如此百姓若真是遭灾一个月没人管,试问地方会不出现动荡吗?因此,以当时的环境,西周仍缺乏统治一个疆域辽阔的大国的技术力量。

第三、实行分封制,容易为大众所接受,有利于巩固新兴的西周政权。在西周之前,夏商名义上虽是一个幅员辽阔的大国,但实际上这大国却是有着一个个小部落或小国组成的,他们各自为政,有自己的文字,自己的文明,自己的制度,这些小国只是名义上效忠夏商中央朝廷,但实际上却是拥有着极大的自主权,几乎就是一个独立的王国。

因此,自西周初立时,无论是诸侯,还是百姓,在历经夏商近千年的统治下,他们早就习惯了在一个个小国里生活着的模式,他们根本就不认同自己是商人,而只认为自己是周国人、共国人、阮国人、黎国人。如此,如果西周初立,就废除这种已维持了近千年的统治模式,则势必会让国家出现动荡,而这对于初立的西周来说并不是什么好事。毕竟说实在的,西周是以叛乱立国的,他的起家本来就不光彩,因此是急需稳定民心。

同时,对于西周来说,民心重要,那些手握重兵的诸侯王的心更重要。西周能克商靠的不是自己,而是那些手握重兵的诸侯,因此试想如果西周一开国,武王非但不奖赏那些诸侯,反而是将他们的封地剥夺,试问那些诸侯王岂能善罢甘休,而一旦这些诸侯王再反,试问西周挡得住吗?因此,武王要想新兴的周朝政权得到巩固,他就必须再行分封。

第四、奖赏开国功臣,笼络天下民心所需。武王克商能成功,除了有那些商朝诸侯王的协助,功劳最大的无疑是姜尚、周公、召公、康叔、丹季、太公、毕公等人。那武王建周后,这些功臣该如何奖赏呢?无疑最好的奖赏就是给他们封国,给予他们爵位,“裂土分封”、“授民授疆土”这无疑是当时那些功臣最想得到的,也是自认为可以得到的东西。于是乎,武王为了笼络这些功臣的心,他也就“封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘(今山东临淄),曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公于燕(今北京琉璃河一带)。封弟叔鲜于管(今郑州东),弟叔度于蔡(今河南上蔡),余各以次受封”。

同时在笼络那些诸侯、功臣们的心后,他还得让天下臣民认为他周朝是正统,是天命所归,是神派来统治他们的王朝。那怎样才能让他们觉得周是正统呢?其实很简单,那就是让神农、黄帝、尧、舜、禹等圣人之后来替周朝宣扬周的正统性,那如何让这些圣人之后答应周朝的要求呢?很简单,分封他们为诸侯王。“武王追思先圣,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞”,武王此举受到圣人之后的赞赏,得到好处的他们自然也就在社会上替周朝树立起武王崇敬先圣欲行德政的“贤明君主”的形象,从而大大的稳固了周朝的统治。

第五、藩屏王室,维护西周对于天下的统治。刚才我们也说了,以新兴西周的实力,他是没有能力去统治天下的,那么西周要想稳固对于天下的统治该当如何呢?显然实施分封是最有效的方法,将姬姓宗室和忠于自己的功臣分封在各地,然后靠他们来统治天下,同时藩屏周王室。

而在当时西周分封的诸侯国当中,周初七十一封国中,姬姓诸侯国就有五十三个,《左传》载:“昔周公吊二叔之不咸,故封建亲戚,以藩屏周:管、蔡、成阝、霍、鲁、卫、毛、聃、郜、雍、曹、滕、毕、原、酆、郇,文之昭也;于阝、晋、应、韩,武之穆也;凡、蒋、邢、茅、胙、蔡,周公之胤也”,由此可知,西周分封天下,与其说是与公卿共天下,倒不如说是与王族兄弟共天下。武王的分封,究其原因就在于希望同族兄弟去稳固周王室的统治。

第六、实行分封,可使力量有限的周王坐王畿而治全国,坐享大国荣华。分封咋看起来是与周王室的统治无疑,但如果放在那个时代,却绝对是利大于弊的。实施分封制,不但能帮助周王室笼络人心,让周王室稳固对于天下的统治,且最为重要的就是能让周王稳坐钓鱼岛,从而坐王畿而治全国,坐享大国荣华。

我们都知道,周王克商靠的就是八百诸侯和那些功臣,这些诸侯能反商,一样也能反周,因此与其剥夺他们的封地,让他们再次造反,还不如将他们重新打乱,分封于全国各地,分而治之,将他们的势力维持在可以控制的范围之内,这样周王室就能以有限的实力去控制全国的各地诸侯王。毕竟,周王分封的大部分诸侯都是姬姓诸侯,有这些诸侯的帮忙,再加上周王室的力量,周朝已足以去控制其他诸侯王。

如此,周王室在能控制这些诸侯王的前提下,让诸侯王去统治全国地区,是既能稳固天下,又能获得与委派官员直接统治一样的政治、经济、军事等方面的实际利益,且还能省去士兵、官员的大笔薪俸开支,这样的无本生意,我想谁都愿意做吧。

因此,正是基于以上的六点原因,西周才会实行分封制,而不去直接统治天下。说白了,以当时的环境和局势,分封制是周王朝所能选的唯一的一种统治模式,其他别无选择。

周朝为什么要分封列国,直接自己统治不好吗?

周朝实行分封制完全是由于当时的历史条件决定的

一、周灭商,不是灭天下方国周武王兴师伐纣,打的是商纣王。而商朝的制度,也是由商王统治中心地带一块儿区域,其余的都是小弟,这些部落和方国分布在殷商地区的周围,并不是受殷商直接管辖。由于商王朝强大,所以大家给面子叫一声大哥,年年送贡品过去,商王就成了天下共主。但是那个时候不是中央集权,是大哥和小弟们的关系。

周武王攻打殷商时,也是带着一帮小弟去的,这些小弟不是商朝直接统治的区域,也不是周朝直接统治的区域。结果,打败了纣王,改朝换代了。周武王不过是争取了一个大哥的头衔。小弟们不可能把土地都交给周王,自己去喝西北风去。所以,周朝知道自己只是牵头造大哥的反,犯不着,也没能力去收了小弟们的土地。所以就改了个方式,说我就是天子,代表上天把土地都分封给你们。这样,小弟们也高兴,周王也开心。

二、前朝的旧制的延续夏商时期都有老大分土地给弟弟、子女们的先例,本来孩子长大了是要分家的。家臣立功了是要封赏的。最高的封赏不过是封土地,这种政策在哪个时代非常流行。即便到了春秋战国时期,国君给臣子封地的也大有人在。周朝得了天下之后,把原来没有控制的地方封给了四种人:上古贤人家族、周王室子弟、立功的功臣、殷商旧贵族。这些都是为了安定天下。周王不这么干,恐怕跟着他打天下的家臣也不会放过他,更难对付的是周王室子弟那么多,你难道都留在京城里养着,不怕出乱子?

三、周朝时期的管理半径无法达到边疆地区夏商周时期,为什么不能做到中央集权呢?其实当时的生产力水平,还没有达到能长途奔袭,控制上千里之外的地方。周朝初年,仅仅武王伐纣、周公克殷,军队都是长途作战,耗费了巨大的财力、人力、物力。如果,让周公率军攻打蓟城,恐怕走不到,粮食就供应不上了。那个时候,一个政权能管理的半径并不大,最大的周王室控制地区,也就是半径在500公里左右。况且,华夏民族开发的地方主要位于中原地区,而靠近边疆的东夷、江淮等更是需要有人去主政开发。所以,周朝分封诸侯,还有一个作用就是让周朝的臣民和子弟去开发周边的地区。

四、长治久安的需要周朝立国,并不是天下太平。武王死后,武庚叛乱,“三监”叛国。当时周武王分封三个弟弟在殷都附近,就是要监视武庚的。只能说明,周朝的天下不是没有敌人,正是因为周朝还能有足够的能力统治殷商遗民,所以才把殷都地区封给殷商旧贵族。包括之后,微子启被封在宋国也是这个原因。但是中原地区的各个封国,都有互相牵制,拱卫周都的意义。甚至外姓的功臣,周王分封也要谨慎考虑。否则就不会再姜太公的齐国封地边在分封各周武王的弟弟周公旦去建立鲁国了。

总之,周王分封天下是当时历史时代的必然,也是最好的选择,正所谓:周王立国封天下,泽被华夏800年。

周朝为什么要分封列国,直接自己统治不好吗?

第一,交通不便

第二,通讯不好

第三,实力不够

本来殷商就是联合军打下来的,而且祖上还是亲戚,没必要赶尽杀绝。有功之臣分封的地方(如齐),那是戍边去了好吧,那时候东边还有野蛮人呢(东夷)。

周朝为什么要分封列国,直接自己统治不好吗?

牧野之战,促使商王朝轰然倒塌。在各路诸候的拥护下,周武王代殷为天子,。他在纣王的王宫作《周书、武成》演讲曰:革殷,受天明命。通俗点讲,革殷就是彻底变革殷的体制,。受天

明命,就是接受天帝的命令而为之。因而在周易中,就把革和命连成了一个新词汇。汤武革命一说由此诞生。从此革命-词落地生根,同时赋予了革命就是从根本上,进行改革的新含义,比如思想革命,技术革命,文化革命等。为了重建和稳定社会秩序,武王必须处理好新兴王朝与地方方国间的关系.,分封诸候实质上就是对旧有的地方势力,在新兴王朝中的地位变相承认。周初分封的诸候共有七十一个,其中仅姬姓就有53个,看来就是否人也明白肥水不流外人田的道理,从而形成了:封建亲戚,以藩屏周的统治格局。屏周就是告诉诸候在享清福的同时,还得替周天子分担-定的责任和义务。《周礼,王制》讲;诸候之于天子也,每年一小聘,三年一大聘,五年一朝。一不朝,则贬其爵,再不朝,则削其地。三不朝,则六师移之。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。