明朝年间,福建省州县的变更为何如此频繁?

答案:主要原因有三点,分别为沿海地区的经济活动加强,中央对于福建的严格掌控,以及福建地方伴随经济发展的人口数量不断变更。解析关键点:整个明朝对于福建省周县的变更达到了十三次,是其它绝大多数省的变更次数的一倍甚至数倍往上。这是一个极其敏感的信号,而这个极其敏感的信号释放的背后,则是沿海经济的再度崛起。

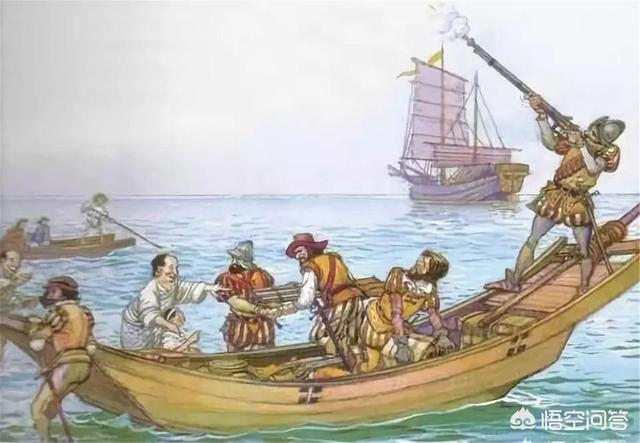

福建的特殊之处好像我们一说起福建。给人一种沿海倭寇的印象,这也怨不得福建,因为在整个明朝中后期的时候,绝大多数倭寇对于福建的确造成了很恶劣的影响。

此之外,福建有着很多的特殊之处

沿海

沿海很特殊嘛,好像咱们这边有很多的沿海地区,可是福建的确是最为特殊的沿海。因为在福建可以与各个国家的商人进行友好的贸易往来,在这个友好贸易往来的前提之下,国力的对等是一个关键前提。

所以我们会发现,在戚继光没有出现之前,倭寇采取的商业往来是不公平不对等的,而当戚继光率领的戚家军赶过来的时候,一切的商业贸易都显得如此的安静祥和。

人口流动性大

得益于明朝对于商业贸易态度的左右摇摆,福建作为当时的商业中心,也出现了人口数量的左右摇摆。这是一件很容易理解的事情,就相当于某个地区的经济发展非常的强劲,在这个时候更多的人偏向于前往某个地区打工也好,自主创业也罢,这都是很不错的活路。

可是一旦这个地区的经济受到了限制,就会有很多人离开这个地方,这样一来经济的好与坏直接决定了人口的多与少。而明朝皇帝往往处在办事也不办事,好好办事也不好办事儿之间,相互之间也没有个准头,所以福建的经济往往是一会儿好一会儿坏,对应的,福建人口也是一会儿多一会儿少。

朝廷重视

我们会发现朝廷对于东南沿海普遍比较重视,而且无论是清朝还是明朝,这两个封建王朝都有着统一的观念和理念。

为什么呢?原因很简单,因为从西洋来的某些物件儿可能会蛊惑人心,这个时候再加上各个皇帝都有着海禁的理念在萦绕着他们,所以对于福建这一块地方恨不得拿望远镜使劲的瞅,能瞅多少是多少,一点点差错都不能出。

经济变化引发的后续反应说一千道一万,福建的绝大多数情况下所引发的县制的变化,州县的变化都与经济有着密切的联系。因为一个地方一旦经济没有发展起来,指望着短时间之内会拥有如此多的人口,如此多的百姓是一件不太可能的事情。

而这种经济的变化,并不是南方与北方之间的经济交流,也不是资本主义萌芽的发展缓慢,更不是南方人口密度其种程度超过了北方,导致的人均经济水平更超越了北方。

往往指的是农民与市场之间的联系不断加强,而且这种强度达到了一种极其可怕的状态。

什么是农民与市场的联系

我们可以举一个很简单的例子,假如在封建王朝统治时期,一个老百姓兜子里面只有一枚铜钱的话,那么他是万万不敢花掉这枚铜钱的,因为花掉这一枚铜钱,自己就没有其它的铜钱了。

那同样的道理,如果一个普通老百姓手里面有10枚铜钱,他可能会花掉一枚铜钱买一点点好吃的,为什么呢?因为需要享受。

我们再做一个大胆的假设,如果这个老百姓肚子里面有100枚铜钱,1000枚铜钱,那么他所参与的市场交流,市场贸易就会变得越来越多,他更愿意花钱,因为他能够赚到更多的钱。

我们把这种行为统称为农民与市场之间的联系不断加强,而且这种加强往往伴随着一个地区的经济高度发展所带来的极其有利的正面效应。

人口变化引发的后续反应福建这个地方能赚钱,能赚很多的钱,这样的话一传十、十传百、百传千千万,慢慢的很多老百姓都注重到了这一点,并且愿意前往福建打工。

只不过如果全国各地所有的人都能跑到福建打工的话,封建王朝的皇帝也就是明朝的皇帝自然是不愿意的,因为对于封建王朝来说,人口的平均化、人口的农耕化才是更利于封建王朝维护自身稳定统治的必要手段之一。

所以封建王朝的皇帝就会限制很多老百姓前往福建打工,而即便有所限制,依然会有不少的漏网之鱼,这个时候福建本身的人口数量就会增加。

福建人口数量增加了,那么之前的州县以及州县的规划就会发生显著的变化,比如之前这里面只有100个人,突然之间来了一千人、一万人,那么州县必须要进行大规模的改革。

与此同时,越来越多的人前往福建,也必然会引发朝廷的震动,朝廷也自然而然的更加严格的监管福建这一片地方了。

没错,这就是事实福建这一片土地比较特殊,特殊就特殊在它的人口变化非常的大,短时间之内人口流动性甚至超过了一些大都市。

这其实与整个明朝和清朝的前一段时间进行的经济萌发,以及部分海外力量参与到了这个封建大一统王国所引发的潮流中是有着诸多联系。

当我们掰开了揉碎了仔细的去看,无非就是一点直接原因:福建的地区百姓日益富裕,而且日益富裕的前提之下,又有着两个党派的争斗,两个党派之争对于福建这一片土地的好处似乎要多于坏处。

这一点没有办法进行过多范围的延伸,因为直接关系到了东林党和阉党之间的争斗问题。只不过福建这片土地进行大范围的州县变更,未尝不是一件好事,因为它基本奠定了未来很长一段时间里面福建的面貌。

明朝年间,福建省州县的变更为何如此频繁?

明朝年间,福建省州县的变更频繁主要有以下几方面原因:

一、明朝建立初期,朝代更替,州县变更。

明朝洪武元年(1368年),福建全省八路改为福州、建宁、延平、邵武、兴化、泉州、漳州、汀州八府。洪武九年(1376年),置福建等处承宣布政使司。成化九年(1473年),恢复被废为县的福宁州,直隶于布政司。

二、明朝期间,倭寇频繁入侵,社会动荡,人口变化大,州县变更频繁。

倭寇在明朝年间骚扰福建沿海近二百年,给沿海带来严重的损失,包括人员和财产。有些州县曾经繁荣昌盛,经倭寇洗劫侵略后逐渐走向没落,就出现州县变更的状况。

三、福建是南明朝廷苟延残喘的地方,州县也随南明朝廷的到来而改变。

清顺治二年(1645年)五月,清兵攻下南京,南明弘光皇帝朱由崧被俘杀。郑鸿逵、苏观生等迎唐王朱聿键来闽。六月,朱聿键在福州即皇帝位,建元隆武,改福建为福京、福州为天兴府。翌年,隆武政权覆灭。

明朝年间,福建省州县的变更为何如此频繁?

明代,明廷对福建州县共进行了13次调整变更,这些调整在很大程度上决定了当今福建省县、市行政单位的面貌,对当今的福建依然有着深刻的影响。明代福建州县变更的原因主要有三种:一是地方人口的变动,二是加强中央对地方的控制,三是适应沿海地区的发展。州县行政单位的变更也在福建当地引发了一系列影响,在政治上,新县的设置维护了地方秩序的稳定;在经济上,新县的设置有助于制定因地制宜的经济政策;在社会上,新县的设置起到了促进地方教育文化发展的作用。分析明代福建13个州县的变更原因与影响,不但可以看出统治者为加强自身统治而花费的苦心,而且也可以看出州县的政治职能,为现今地方政策的制定提供有益的参考。

明朝年间,福建省州县的变更为何如此频繁?

州县变更在封建时代都是非常频繁的,经常因为皇帝的个人喜好、祥瑞等进行更名,事实上,到明朝后,福建州级行政区已经基本定型。下面的县有增设、更名了一部分。这和福建进入明朝后人口大幅增长有关。

明朝年间,福建省州县的变更为何如此频繁?

明代福建州县行政单位的变动是明朝政府适应福建当地社会发展的一项重要举措,它必须是在充分考察福建地方的政治、经济、社会等多方面具体情况下才能最终付诸实施。州县行政单位变更的具体原因可归纳为以下几个方面:

1、 地方人口的变动。人口的变动情况是明廷决定县级行政单位增撤的一个重要因素,所谓“我国家酌古准今,制天下为司府,视民多寡,以布列州县而区领之,其疆域之阔狭.道里之远近不计也”“。

2、 加强中央对地方的控制。明代福建增设的县级行政单位,绝大部分位于内地的交界地区(府间、省间)。这些地区都随着明代福建经济的发展得到了一定程度的开发,但由于地处中央权力无法直接到达的薄弱地带,社会秩序十分混乱,为此,明朝政府不得不在这些地区添置新县来稳定当地秩序。

3、 适应沿海地区的发展。福建群山环绕,耕地相对较少,土地也相对贫瘠,自唐宋以来闽地经济多依赖海外贸易。但在朱明王朝建制之后,推行严厉的海禁政策,使“以海为田”的福建百姓失去了经济支撑。

4、 挺高行政效率。为了提高地方行政的效率,明朝政府只好对福建的县级行政单位进行调整,如果不调整的话,可能会发生大乱。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。