小学生研究癌症获奖遭质疑,一等奖撤销。青少年该不该搞科研?

青少年应该搞科研,但不应该功利化

小学生研究癌症,一看就知道这是不可能完成的任务,哪怕他有机会接触癌症病人,也不可能有那么长的时候去研究和接触,明眼人一看就知道是家长操刀的。

很多人都在质疑这个家长,但是知常容反而在想是什么动机促使这位家长做出这样的事情。

是不是只有这一位家长呢?相信肯定不止,这又是为什么?

理由很简单因为这个奖对孩子以后的发展有好处,可能对他进入重点初中,或者其他地方有好处,所以家长不惜调用自己的资源为孩子谋取好处。

可怜天下父母心,这种动机相信已经成为家长的朋友能够体会。

这就是功利化带来的后果。

有些人对《道德经》第三章的话觉得不好理解,现在结合这件事情,应该理解起来很容易了。

不尚贤, 使民不争。不贵难得之货,使民不为盗。不见可欲,使民心不乱。

只要有好处,就会有人穿空子。

比如大家都知道科举制度是可以打通层级流通的好办法,但是从科举制度存在的那一天起,作弊就存在了。

唐太宗时期,曾经严令科举时不准身份造假,违者杀头,但依旧有人造假。朱元璋时发现科举舞弊,处分十分严重,但科举就没有舞弊了吗?当然不是。

虽然预防的手段越高明,那舞弊的手段也就越来越高明了。这叫做道高一尺,魔高一杖。

我给各位看一则《古今谭概·杂志部》记载的一则笑话。

今怀挟蝇头本,其遗制也。万历辛卯,南场搜出某监生怀挟,乃用油纸卷紧,束以细线,藏粪门中。搜者牵线头出之。某推前一生所弃掷。前一生辩云;“即我所掷,岂其不上不下,刚中粪门?彼亦何为高耸其臀,以待掷耶?”监试者俱大笑。

上面这段话不用翻译应该都能看得懂,带小抄与上面这位仁兄的手段比起来是小巫见大巫了。

当做完这件事情有巨大好处,就会有人行不法之举。

青少年该不该搞科研呢,我觉得必须要,不能因为有作弊就取消,正如科举不可能因为有作弊而取消,交通也不可能因为有交通事故的存在而取消。

所以建议一方面加大查除力度,比如发动网友监督,这个现在发现效果很好,对于不平之事,网友都是很热情的。

另一方面应该降低评奖的功利化,小学生的功利化大多是为了进更好的初中,所以问题不出在奖上,而出在初中身上。初中属于义务教育,不应该拿这些东西作为准入门槛,应该严格禁止!

义务教育阶段应该让拼爹的机率尽可能的少发生,这样才能保证对所有学子的公平。

小学生研究癌症获奖遭质疑,一等奖撤销。青少年该不该搞科研?

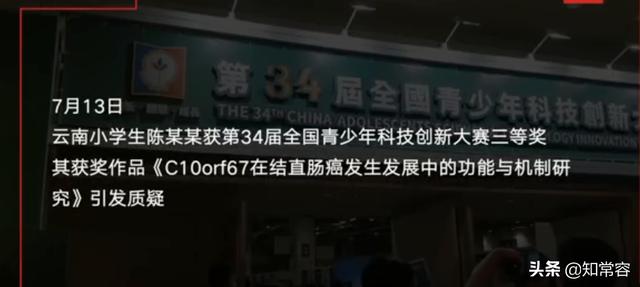

第34届全国青少年科技创新大赛评选结果公布后,云南昆明12岁小学生陈某石的三等奖课题项目《C10orf67在结直肠癌发生发展中的功能与机制研究》很快引发了巨大的质疑声。

最终在舆论的关注之下,组委会专家组重新对该奖项进行了评估和认定,得出的结论是:项目研究报告的专业程度超出了作者认知水平和写作能力,项目研究报告不可能由作者本人独立撰写。最终决定撤消该项目第34届云南省青少年科技创新成果项目(小学组)一等奖奖项,收回奖牌和证书。

不仅是小学生陈某石的获奖出了问题,连获得一等奖的重庆高二女生袁某珊也倍受质疑,因为其课题项目学术论文中有抄袭别人已经发表过的内容。并且该论文指导老师和袁某珊的指导老师同为一人。那么问题就来了:青少年是否具备搞科研的能力?今后该如何再避免闹剧的发生?

搞科研不是搞小发明小创造,如果不搞清楚这外界线,青少年就不能参与搞科研。在学术界里,搞科研所需要的学历层次,大都是硕士、博士、博士生导师们参与做的事,如果学历不足,专业基础不扎实,且没有良好的实验室条件,搞科研只能是空想。因为科研是需要数据说话的,而数据需要大量的实验验证。对于青少年来说,根本不具备搞科研的综合素质。至于搞小发明小创造,倒是完全可以,毕竟那是相对简单,且对学历要求不高。

青少年搞科研,从目前的基础教育培养模式来看,基本上不具备条件。纵观目前我国基础教育培养模式来看,孩子们都在按步就班上学,极少能看到超常儿童,用很短的时间完成九年义务教育和高中学习。假如有超常儿童,恐怕也会把精力放在向大学冲刺,根本没有时间早早步入科研领域。如此说来,在不具备搞科研的前提下,搞什么青少年科技创新大赛,那就必须要把“科技创新”概念界定清楚,否则,很容易再闹出像陈某石这样小学生搞科研的闹剧来。

结束语:当看到陈某石的父亲陈勇彬写的道歉声明时,不仅让人失笑,作为科研人员陈勇彬竟然说自己的孩子已经基本掌握了项目涉及的基础概念和研究方法。但是摆在眼前的证据却是,陈某石这个六年级小学生在实验笔记上(2018.1.9)真实地写到:“老师给了我一个基因,我上网搜了一下什么叫基因。”当证据摆在面前时,我们便知道谁在撒谎了。因此,对于青少年搞科研我持反对态度,我们必须要忠实地尊重科学,绝不能干那种假大空,那样会害了青少年的健康成长,让他们从小就学会弄虚作假。

小学生研究癌症获奖遭质疑,一等奖撤销。青少年该不该搞科研?

获奖学生家长的道歉信来了,我仔细看了,注意到了这么一句话“基本掌握了该项目涉及的基础概念和研究方法”。

我不知道这位博士后的研究员家长认为的获奖项目的“基础概念”和“研究方法”包括哪些?

是不是觉得知道了1+2=3就是掌握了研究哥德巴赫猜想的基本概念?

是不是挨了一巴掌感觉痛就是掌握了研究引力波的概念?

是不知道了种瓜得瓜种豆得豆就是掌握了研究敲除基因的概念?

是不是把一杯盐酸倒入一杯氢氧化钠中,拍个照,就掌握了化学研究方法?

是不是能使用一下移液枪,用一下显微镜,就掌握了生物研究的方法?

……

如果这么简单,大学就不必要存在了,这位家长也就不必要这么煞费苦心的把自己的成果移栽到儿子身上了。

如果孩子有能力做小发明,小研究,家长可以鼓励,有条件的不妨适当指导。但如这位小学生家长一般“培养”,即算孩子今后有学术能力,只怕品行不端,反而祸害社会。小学生研究癌症获奖遭质疑,一等奖撤销。青少年该不该搞科研?

小学生课余时间进行简单的科研,没有问题,应该鼓励。不能出现一个造假的事件就一概否定。

小学生研究癌症并取得优秀成果,在省里或一等奖,这个事件从头至尾都是被质疑的。

首先,大赛组委会缺乏严密的评选程序。大赛组委会收到小学生的申报材料,就应该认真进行核查,甚至,应该举行答辩会,进行当面测试,仅仅看材料是不够的。

其次,小学生家长功利主义严重,越俎代庖,是完全错误的。

现在很多本应由学生完成的任务,家长都要代替完成。学生设计手抄报、手工小制作、开展小实验之类,都能看到家长的影子,有的完全是家长给完成的,有的学校,甚至班级的卫生,都是家长来收拾的。溺爱已经深入到学生成长的细节中了。

其实,小学生自己动手,意义在于激发兴趣和培养能力。对于学生来说,没有体验就没有成长。特别是小学时期,启蒙教育特别重要,在这个时候种下一颗种子,将来就是一棵大树。

学生可以做得很稚拙,甚至出现错误,也要让他自己完善,家长一旦包办代替,就没有价值了。如果家长故意用自己的成果,写上孩子的名字拿去参赛,那就是公然造假,给孩子造成的负面影响,是很大的。

小学生很有必要进行一些小发明、小创造、小科研、STEM学习。即便是让他用一把绿豆,生出豆芽来,或者让他观察小蝌蚪几天长出四条腿,也是培养了学生的观察能力和探索精神,同时又提高学生的作文水平。

学生有好奇的天性,老师和家长都要创造条件,让他去探秘、去发现,去自己寻求答案。

同理,如果学校从来不组织学生开展这类动手实践或创新活动,也是不应该的。

小学生研究癌症获奖遭质疑,一等奖撤销。青少年该不该搞科研?

【事件回放】一名6年级小学生引发争议的获奖项目为《C10orf67在结直肠癌发生发展中的功能与机制研究》,该项目不仅获第34届全国青少年科技创新大赛三等奖,还获得了第34届云南省青少年科技创新大赛青少年科技创新成果竞赛项目一等奖。

面对网友的致疑,这名小学生的父亲发文道歉,:

其中,他说孩子是根据自身科研兴趣选择了本课题,并基本掌握了该项目涉及的基础概念和研究方法,承认自己过度参与该项目。

不言而喻,水份太多。作为科研人员首先面对科学就要有最基本的科学素养,诚信和责任。父亲激发孩子对于科技的兴趣没有错,但是这些研究内容是否孩子真的感兴趣?还是人为地让孩子去感“兴趣”?

对于小学6年级的学生,如果说他们对于看科幻书籍、玩网络游戏、 参加体育活动感兴趣,这还比较让人信服,一个白天读小学课本的学生,回家会和父亲研究如此高深的科研项目,你会信吗?

无论是小学生还是大学生,如果没有任何科学研究能力,或者是身处在特有的研究环境之中,让小学生或大学生面对这些深奥的知识和研究内容,那就是天方夜谭,更何况这个研究课题都是一名大学生无法完成的。

7月15日,第34届云南省青少年科技创新大赛组委会办公室就“小学生研究癌症论文”一事发布调查和处理结果情况通报,专家组认定:项目研究报告的专业程度超出了作者认知水平和写作能力,项目研究报告不可能由作者本人独立撰写,大赛组委会根据评委会建议,决定撤销该项目第34届云南省青少年科技创新成果项目(小学组)一等奖奖项,收回奖牌和证书。

对于这名小学生来说,可谓天时地利人和全都占齐了,所以,轻而易举地就拿到了这个全国的奖项。

对于这类全国性的奖项,有几个疑问:

1、这类奖项评比是否需要参赛费?是交了钱就有奖项,还是安照一定的程序进行核实、评比参赛内容?

2、是否有近水楼台先得月的嫌疑?连网友都能看出做假的成分,怎么评审组的成员都没有发现不妥之处?按理说,他们的水平比网友更高才对。

3、如果仅仅是“绣花枕头”,为了获奖证书,让那些青少年成为“摆设”或“傀儡”的话,那么,除了让学生们学到了“另辟蹊径” 和”投机取巧“以外,学生们又能从比赛中学到什么?

4、个别父母真的是用心良苦,从小就开始“包装”学生,无论这些全国的证书是否对于孩子升学考试有无加分,父母的作法已经为孩子做了一个“错误”的表率作用。

有一句话是这样说的:若要人不知,除非己莫为。真相就是真相,不是你的东西,终将会失去。对于名和利来说,让小学生承担起他们应该承担的那部分,而不是过早地让他们沾染成人世界的是是非非。

试想,这短暂的荣耀对于孩子的影响和事件本身对于孩子影响哪个更大呢?他是以有这样一个能帮助自己的父亲为荣,还是以最终奖牌和证书为收回而尴尬呢?(文中图片来自网络,侵删!)

小学生研究癌症获奖遭质疑,一等奖撤销。青少年该不该搞科研?

近日小学生研究癌症获奖的新闻上了热搜,人们普遍质疑一个连“基因”概念都不清楚的孩子是如何能写出如此连硕博都难以写出的高水平论文?而最终的调查结果则是该生的论文乃是其身为科研工作者的父母“代笔”的成果。最终奖项被撤,孩子的家长也出来道歉。

然而这个新闻的热度并没有下降,除了批判孩子家长造假之外,很多人也在讨论青少年应不应该搞科研这个问题?对于这个问题,笔者认为不应该提倡青少年搞科研,但并不能完全扼杀青少年搞科研的兴趣。

为什么说不提倡搞科研?因为对于大部分青少年来说,此时的他们尚处于学习知识的阶段,科研工作对他们而言毫无疑问是一道“超纲题”。那么无论在心智还是知识结构都尚未完全成熟的条件下,他们是否真的能够做出有价值的科研成果呢?笔者对此是持怀疑态度的。青少年的主要任务是积累知识,锻炼能力,而不应该过早地投入到复杂繁琐的科研工作当中。如果给青少年强加所谓的“科研任务”,或者强迫他们出所谓的“科研成果”,那这无异于是一种揠苗助长之举,反而会扼杀青少年的健康成长之路,所以社会不应该提倡青少年去搞科研。

然而,社会虽然不应该提倡青少年搞科研,但也不能强行扼杀青少年的科研兴趣,因为确实有不少青少年从孩提时代开始就对科研产生了浓厚的兴趣,也确实有部分天才能够在小小年纪就做出相当了不起的成果,那么面对这种情况,不管是家长还是学校、社会,都应该正确加以引导,帮助这类青少年走上正确的人生发展道路。

其实,任何事情都不应该是绝对的,我们要具体问题具体来看。对于对科研没兴趣的孩子,家庭和社会不应该强加兴趣给他们。而对于对科研有兴趣的孩子,则应该帮助他们培养自己的兴趣,让他们凭自己的能力做出符合他们这个阶段的成果,而不是看到孩子有一点潜力就故意拔高,然后给他弄一系列科研荣誉。这不但无益于孩子的成长,更对社会的公平公正起到了破坏作用。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。