“学而优则仕”这句话对不对?

这是一种主流的价值观,同时也反映出了儒家学子毕生的追求就是出将入相,依附王权,所以这句话没有对和错之分,是融入在儒家学子的基因中的,一个儒生是要为国家做贡献了。

孔子他很看不起耕读传家,我们可以看到士农工商是排在第一,孔子一直强调自己入士,所以他是奔走,但四处碰壁。

但是到后来的时候耕读传家的现象,因为诸葛亮的出现,出现了变化。所以到诸葛亮的时期,就分成两派,一派提倡耕读传家,另一派就提倡积极入世。

这样就形成了两种不同的价值观,这也就是提问者提出的学而优则仕的困惑的来源。因为后世的儒生他有两种选择,一种是隐士,还有一种是入世。也就是说学而优则仕已经不再是儒生的唯一选择。

“学而优则仕”这句话对不对?

这句话的本意没错,但是二千多年来,我们在执行时走偏了,念歪了,错误地理解为“学习好了就可以做官”。

这句话出自《论语·子张》:“子夏曰:仕而优则学,学而优则仕。”意思是工作之后还有余力的就应该去学习、进修,不断提高自己;学习学好了还有余力,要多参与具体的工作与实践。强调的是一生不忘学习,时时刻刻学习,不断提高自己的修为,能力。

仕,出仕,仕途,做官。但是段玉裁《说文解字注》解释:“训仕为入官,此今义也。”《毛诗传》认为:“仕,事也。”也就是说孔子时代“仕”只能作“做事”或“实践”讲解,并不是指做官。仕解释为官、仕途是后来的意思。

二千多年来,社会解读此句时,只说半句“学而优则仕”,以此强调“学习好了可以做官,推行仁政”。从隋唐开始的科举制,是中国士人(读书人)考试制度,也是选官制度。科举获得功名就有了做官的资格。大量的读书人是用读书、考试实现自己的出仕梦想,一朝金榜题名就从平民进入官场,多少年,多少人都渴望鲤鱼跃龙门,出仕为官,建功立业,光宗耀祖,衣锦还乡。

因为科举得中,就进入官场,有了施展才能、抱负的平台。社会宣传的“万般皆下品,唯有读书高”的读书梦,最终是通过为官来实现,并体现价值。于是社会曲解孔夫子的语录,认为夫子倡导的就是读书做官。

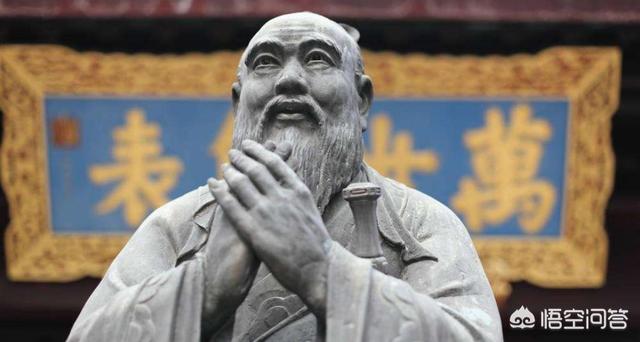

孔夫子一生重视教育,尽管有短暂的仕途,并不是很成功。他的伟大是教育理念,为后世尊为至圣先师,万世师表。他强调的是“学而时习之”,不断学习,不断提高。

几千年来,中国最优秀的人才走向官场,前赴后继。而不是最优秀的人才从事教育,教书育人;不是从事科研,研究科学。收入最高的为政为商,最清贫的是教育从业者。教育是薪传,是讲究奉献的伟大红烛。国际社会,最优秀的人不在商不在官,而在科技、教育界。孔子“仕而优则学,学而优则仕”说的没错,而是我们理解错误了,以致谬传很久。

“学而优则仕”这句话对不对?

这句话出自《论语.子张篇》,是孔子的学生子夏说的,原文是:子夏曰:“仕而优则学,学而优则仕。”

首先“优”在这里并不是优秀的意思,“优”字在这里通“悠”,指的是有余力。所以通常很多人用于教导孩子们好好学习的“学习成绩优秀就有机会当官”的理解是错误的。

这句话的意思应该是,子夏说:“出仕为官任事有余力,应该继续学习不辍;学习有所得,尚有余力,则应该出仕为官。”

朱熹在其《论语集注》中对本章有这样的注释,“仕与学,理同而事异。故当其仕者,必先有以尽其仕,而后可以及其余。然仕而学,则所以仕者愈深。学而仕,则所以验其学者益广。”意思就是为官与求学,可以说是理同而事异。出仕为官者,必先做好自己份内的工作内容,才能顾及其余事物。为官者只有持续坚持学习,才能让为官的基础愈加深厚。而求学者只有出仕,才能让所学得到更加广阔的验证。

春秋战国时期“学而优则仕”与我们通常理解的学习优秀者通过科举就可以得到当官机会的看法是不一样的。先秦时期选拔人才的方法就是取士,一般十人中选取一个优秀的为“士”,“士”则同国家统一培训,成绩优秀者就有机会获得“出仕”当官的机会,所以士并不是通过努力学习考试得到实现的,而是通过推选出来的,由于先秦时期普通百姓获得教育的机会很少,甚至可以说没有,所以当时的“士”多出于没有继承权的贵族子弟。当官以后如果政绩突出,朝廷还会给予培训、学习的机会,学有所成还会得到重用。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。