春秋霸主之晋国,是怎样灭亡的?

晋国的强大与衰败,原因非常相似,那就是打击公族、扶持卿族。

因为“曲沃代翼”实践,晋国非常忌惮公族,所以各种打压,为了打压公族,晋国不断扶持卿族上位掌权,没想到事情做过了头,公族的威胁没了,卿族成了新的威胁。

创业初期,得到赏识的卿族非常卖力效命,可卿族们强大以后,晋国的悲剧来了。

晋国原本是西周的同姓诸侯国之一,国号“唐”,其初代国君是周武王的儿子唐叔虞,与周成王都是一母所出,所以地位非常高贵。

然而,唐国一开始的爵位只是“伯爵”,直到周成王晚年,才改封唐叔虞的后人为晋侯,从此晋国诞生取代了唐国。

晋国所在的地方,主要就是今天的山西一带,这个地方在先秦时期,环境非常艰难。

晋国周围到处都是戎狄,所以晋国在西周的几百年里,不断在打仗,好在晋国越打越强,不仅土地面积不断扩大,而且实力也是不断壮大。

西周末年,犬戎攻破镐京,而在平王东迁的时候,晋国成为当时主要维护周王室的诸侯之一。

因为这样的功劳,晋国在诸侯当中的地位不断上升。

晋文侯去世后,传位长子,也就是晋昭侯,而晋文侯的儿子成师也被分封,成为“曲沃桓叔”,而这个曲沃桓叔,可不是个善茬,晋国的危机开始出现苗头。

成师的封地曲沃,不管是规模还是等级,都逾越规制,比晋国的都城还要庞大,大臣们劝说晋昭侯不要这样,但晋昭侯不听。

要知道,成师那时候年纪已经很大了,不仅经验丰富,而且在晋国威望很高。

时间一长,成师就想着夺取侄儿的王位,晋昭侯七年,晋昭侯遇刺,眼看着机会要来了,结果晋国臣民还是拥立了晋昭侯的儿子继位,也就是晋孝侯。

虽然曲沃桓叔并没有实现夺位的愿望,但他的封地曲沃,越来越强大。

曲沃这个晋国宗室分支,越来越强大,最终发生了著名的“曲沃代翼”,曲沃这一小宗成功打败了晋国大宗,夺取了晋国爵位,曲沃武公成为晋武公。

晋武公去世后,晋献公继位,小宗出身的晋献公,对于祖上这种事情非常忌惮。

晋国当时的小宗分支数量可不在少数,曲沃只是其中之一,晋献公很怕“曲沃代翼”这种事被人学习效仿,有其他的小宗也这么对付自己。

于是,晋献公开始在国内大规模铲除那些宗室分支,想尽办法打击公族的势力。

之前被公族占有的爵位、封地,空出来的越来越多,为了打击公族,晋献公不断将卿大夫扶持上来做事情,这么一来,晋国的卿族势力崛起。

晋献公也是个厉害的人,此前因为曲沃代翼事件,晋国元气大伤,而在此期间,诸侯们大规模对外扩张,实力增长迅速,晋献公在安定国内之后,也开始筹划大业。

晋献公迎娶齐桓公之女,仗着齐国的帮助,消灭了一大群戎狄小国。

此外,晋献公又把自己的女儿嫁给秦穆公,安定西陲,这也就是“秦晋之好”的由来。

晋献公大规模扩张,晋国新得来的土地,公族一寸都没得到,全都分给了卿族。

因为晋献公对于公族的忌惮,他大力扶持卿族,赵国与魏国的祖先,都是在晋献公时代受到了册封而迅速崛起,晋国的危机,逐渐到来。

不仅是对于公族,晋献公对自己的孩子也都很不放心,他把自己的儿子都分封出去,让他们远离晋国当时的权力中枢,也间接导致了“骊姬之乱”。

在持续多年的内乱之中,晋国国力大损,晋献公长子重耳被迫到处逃亡。

一番折腾,重耳回到晋国,骊姬之乱结束,重耳继位,也就是晋文公,他继位后继续扩张。

这时候的晋国,已经与齐国、宋国、楚国等直接接壤,产生矛盾与战争成为必然。

为了增强晋国的战斗力,晋文公创建了“三军六卿制度”,在城濮之战中击溃楚国,这套制度也被延续了下来,成为了后来让晋国走向巅峰,称雄中原的一项重要制度保证。

其实这套制度,也就是让卿族们看到上位的希望,并且彻底约束公族。

晋文公时代的三军六卿,掌握实权的全都是晋文公的亲信,都是当年跟着晋文公出生入死的信得过的人,所以这套制度,在当时看不出有什么问题。

可是,这套制度让晋国崛起了很多的卿族,这些家族的实力越来越强,地位越来越高。

从前晋献公与晋文公担心公族,所以扶持卿族打击公族,没想到卿族又成了新的威胁。

公族好歹是同宗的自家人,但卿族可不是,更何况东周时期礼崩乐坏,后来掌握权势的卿族们开始有了野心,而卿族的强势崛起,晋国的君权也就相对衰落了。

都知道“三家分晋”,实际上晋国之前有十几个卿族,并非只有赵魏韩三个,是经历了长期的互相争斗以后,才剩下了赵魏韩与智氏这么四个。

卿族崛起以后,相互之间不断争夺权势,晋国的君权被不断侵蚀,直到形同虚设。

一轮又一轮的淘汰,晋国最终剩下的强大卿族就剩赵魏韩与智氏,赵魏韩三家联手灭了智氏,在这么长的时间里,晋侯一直在旁边打酱油,根本没法子插手。

公元前403年,赵魏韩三家正式得到周天子册封成为诸侯,晋侯仅剩一隅之地,直到被灭。

可以说,晋国的强大得益于卿族的崛起,然而晋国在打击公族扶持卿族的过程中矫枉过正,导致卿族取代公族,成为了新的隐患,晋国可谓是自己把自己送上了绝路。

春秋霸主之晋国,是怎样灭亡的?

晋国(前1033年—前349年),周朝的诸侯国,周初被周天子封为侯爵,姬姓晋氏,首任国君唐叔虞为周武王姬发之子,周成王姬诵之弟。

但是在晋平公以后,晋国范、中行、智、韩、赵、魏六卿之间斗争激烈。晋定公时,范、中行两家首先败亡。公元前453年,韩、赵、魏三家共灭智氏,晋国已被三家瓜分。公元前403年,周威烈王册封韩、赵、魏为诸侯,史称“三家分晋”。前349年,末任晋侯晋静公被废为庶民,晋国覆灭。 晋国鼎盛时期,地域囊括今山西省全部、陕西省东部与北部、河北省中部与南部、河南省西部和北部、山东西北部与内蒙一部的广大地区!可是为什么这么强大的国家,最后落得个灭亡的下场?

在周朝时各诸侯国通常都将公室子孙分封为大夫,各家大夫都有封地,以血缘关系作为公室的屏卫。而晋国骊姬之乱时,晋献公却逐杀诸公子,从此晋国不再立公子、公孙为贵族,史称“晋无公族”。到晋成公时以“宦卿之适子而为之田,以为公族”,赵盾又将各家异姓大夫代为公族,晋公室的力量由此衰微,对于作乱的异姓卿大夫没有可靠的制约力量。这也就是晋国灭亡的最主要的原因,也是日后三家分晋的开端!那么三家分晋是什么时候开始的呢?我认为三家分晋是从公元前633年晋文公作三军设六卿起,六卿一直把握着晋国的军政大权。到晋平公时,韩、赵、魏、智、范、中行氏六卿相互倾轧。后来赵把范、中行氏灭掉后,公元前453年又联合韩﹑魏灭掉了智氏,晋国公室名存实亡。公元前403年周威烈王命韩虔﹑赵籍﹑魏斯为诸侯。最后到了公元前376年,魏武侯﹑韩哀侯﹑赵敬侯瓜分了晋国公室。三家分晋也就彻底结束了!

晋文公、晋襄公时,狐、赵、先、郤、胥等氏颇有权势,以后又有韩、魏、栾、范、智氏等强大宗族。春秋中期以后,十余家卿大夫控制了晋国政局。经过激烈兼并,到春秋晚期只剩下赵、魏、韩、范、智、中行氏六家,称为“六卿”。

春秋末期,范氏﹑中行氏两家被灭,晋国只剩下智、赵、韩、魏四家卿大夫,其中以智氏最强。执政晋国国政的智伯瑶恃强向韩康子、魏桓子索得土地,在向赵襄子索地遭拒后,于周贞定王十四年前455年攻打赵氏,并胁迫韩、魏两家出兵。赵襄子退居晋阳固守。智伯围困晋阳两年而不能下,引晋水淹灌晋阳城。危急中,赵襄子派张孟谈说服韩、魏两家倒戈,放水倒灌智伯军营,大破智伯军,擒杀智伯瑶。三家尽灭智氏宗族,瓜分其地。此战即晋阳之战,为日后“三家分晋”奠定了基础。

如果晋阳之战,三家输了!那么智氏就会独霸晋国,在这里我想引用王立群教授一席话如果我们设想一下,如果晋阳之战的战争结局不是韩赵魏三家灭智,而是智氏灭掉赵氏,那么接下来呢,接下来就是智氏灭韩,然后灭魏,最后就是智氏一家独占晋国。再设想一下,如果智氏一家独霸了一个强大统一的晋国,那秦国能统一天下吗?那就不可能有秦国统一天下了......当一个强大的国家解体后,另一个国家崛起了,这就是历史的一种偶然,而这个偶然就在于韩赵魏三家灭了智氏。我不知道各位读者有没有想过!

前438年,晋哀公死,晋幽公即位。韩、赵、魏瓜分晋国剩余土地,只有绛与曲沃两地留给晋幽公。从此韩、赵、魏称为三晋。 赵桓子一年后去世,赵氏之人杀了他的儿子,迎赵浣即位,是为赵献子。献子之子赵籍后来继位,即是赵烈侯。魏桓子之后由其孙魏斯继位,韩康子之后由其子武子继位,韩武子之后由其子韩虔继位,是为。此即资治通鉴中春秋和战国的分界点。 前375年,韩赵魏三家瓜分晋侯剩余土地,晋国彻底灭亡。 历史意义 晋阳之战历时两年左右,以赵、韩、魏三家联合携手,共同攻灭智氏,瓜分其领地而告终。它对中国历史的发展具有较大的影响,《左传事纬》明确指出:智伯灭而三晋之势成, 三晋分而七国之形立, 读《春秋》之终, 而知战国之始也"因此, 智氏一族的存灭, 不仅仅关系到晋国一国的局势, 更深刻地影响了春秋战国之际整个天下的形势。" “三家分晋”成为了中国春秋时代和战国时代的分界点。春秋五霸之一的晋国灭亡了,战国七雄中的韩、赵、魏三国产生了,七雄兼并的战国序幕揭开了。让我们来看看晋国灭亡的过程。由于晋国在称霸的过程中,卿族势力不断增大,甚至威胁了国君的统治,先有赵盾弑晋灵公,后有晋厉公灭三郤,栾书、中行偃弑晋厉公,卿族之间也是明争暗斗、相互攻伐。

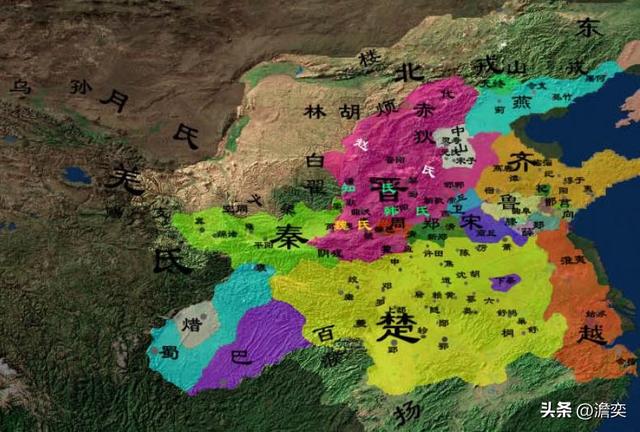

六卿势力范围

公元前544年(晋悼公十四年),吴国延陵季子出使晋国,与赵文子、韩宣子、魏献子谈话,事后说:“晋国的政权,终于要落在这三家手中。”公元前526年(晋昭公六年),晋昭公去世,子晋顷公夷即位,晋国六卿更加强大,以至于周景王逝世后晋国六卿平息了周王室内乱,立了周敬王。公元前517年(晋顷公九年),鲁国权臣季氏驱逐了国君昭公,鲁昭公逃居晋国乾侯。公元前514年(晋顷公十二年),晋国公族祁傒的孙子与卿族羊舌肸的儿子在晋君面前互相诋毁,六卿想削弱国君的力量,便依照刑法杀死了祁傒家族,把他们的封邑划分为十个县,各自让自己的儿子去做大夫,晋君的实力更加弱小了。

公元前512年(晋顷公十四年),晋顷公去世,子定公午继位。公元前497年(晋定公十五年),赵鞅欲将卫贡500户良民从邯郸迁到晋阳,邯郸大夫赵午不同意,赵鞅想杀死赵午,赵午和中行寅、范吉射攻打赵鞅,赵鞅败逃晋阳防守,晋定公包围了晋阳。荀栎、韩不信、魏侈与范去射、中行寅有仇,就调军队攻打他们,范去射、中行寅反叛,晋军转过头平叛并获胜,范去射、中行寅逃到朝歌据城自保。韩不信、魏侈替赵鞅向晋君道歉,晋君赦免了赵鞅,恢复了他的地位。公元前490年(晋定公二十二年),范吉射、中行氏逃到了齐国。公元前475年(晋定公三十七年),定公卒,子出公凿立。公元前458年(晋出公十七年),知伯与赵鞅、韩不信、魏侈共同瓜分了范吉射、中行寅的领地,晋出公很生气,求告齐国、鲁国,想借机讨伐四卿,四卿于是反击攻打晋出公,晋出公在逃亡齐国的半路上死去。知伯立昭公的曾孙姬骄做了晋君,即晋哀公。晋国的政务全部由知伯决定,知伯借机占有了范吉射、中行寅的领地,在六卿中变得最强大。公元前453年(晋哀公四年),赵襄子、韩康子、魏桓子杀死了智伯,吞并了他的全部土地。公元前434年(晋哀公十八年),子幽公柳立。

最后便是三家分晋!公元前433年(晋幽公元年),晋公室仅剩下绛、曲沃两邑作为奉祀的地方,晋国所有领土全部入了韩、赵、魏三家之手,晋幽公反而要去朝见韩、赵、魏三家。公元前416年(晋幽公十八年),晋幽公淫妇人,夜窃出邑中,被盗所杀。晋幽公死后,魏文侯以兵诛晋乱,立晋幽公的儿子公子止,为国君,是为晋烈公。晋烈公十二年(前404年),晋烈公会诸侯于任,晋师大败齐师,晋烈公献齐俘馘于周王,遂以齐康公、鲁穆公、宋休公、卫慎公、郑繻公朝周王。公元前403年(晋烈公十三年),周威烈王赐封赵国、韩国、魏国,从名义上承认了赵、魏、韩的诸侯地位,晋国名存实亡!公元前389年,(烈公二十七年)烈公死。子孝公颀继位。公元前369年(孝公二十年),赵成侯、韩懿侯迁晋君于屯留。公元前359年(孝公三十年),赵成侯与韩昭侯分晋,迁晋君于端氏。公元前351年(孝公三十年),孝公死,子静公俱酒继位。公元前349年(晋静公二年),赵国夺取晋国的端氏,又将晋君迁回屯留。不久,韩姬杀晋君,晋国最终灭亡。

春秋霸主之晋国,是怎样灭亡的?

三家分晋能成为春秋与战国两个时代的分水岭,足以证明晋国在春秋时期的地位!

晋国的第一代国君,是周成王姬诵的同母之弟姬虞。武王灭商不久后,便英年早逝。此时,天下初定,各地叛乱势力仍此起彼伏,由于继任者周成王年幼,周公旦只好亲自摄政,以震慑四方。

周成王八年,唐国叛乱,周公旦奉周成王之命率兵将其平息。周成王十年,周成王将唐国之地封给了弟弟姬虞,姬虞成为了唐国的新任国君。姬虞去世后,其子姬燮继位,并将国号“唐”改为“晋”,姬燮因此得名“晋侯燮”!

晋国起初是个小国,国土只有“河汾之东方百里”,后虽有晋文侯拥护周平王东迁受封,却也经历了晋昭侯分封曲沃于其叔成师,使晋国开始了长达67年的分裂、战乱,后武伯改以曲沃为都城,并被周釐王册封为“公”,翻开了晋国历史的新篇章,史称“曲沃代翼”。

晋献公继位后,晋国走上了扩张之路,吞并了很多国家,成为“西有河西,与秦接境,北边翟,东至河内”的强大国家——晋武公、晋献公虽使晋国强大起来,但晋国覆灭的祸根,也恰恰由此而起:

晋武公夺位后,深知公族势力对君权的威胁,故而大举屠戮、驱逐晋国公室成员,大力提拔外姓能臣。“晋无公族”的结果就是,晋国国君越来越依赖外姓公卿势力,外姓势力也仗着国君的倚重,相互间兼并激烈、内斗不断,一些强大的公卿家族,一步步成为了晋国国君最大的威胁!有能力的国君尚且能够驾驭,一些年少继位、能力平庸者,势必难以驾驭!

公元前636年,晋国霸权的缔造者晋文公继位。晋文公打败强楚、设立三军,晋国强极一时,被周天子封为“侯伯”,成为各诸侯国的老大!

福祸相倚,导致晋国分裂的六卿,就是从晋文公时代形成的。后经晋襄公、晋灵公、晋成公、晋景公、晋厉公、晋悼公等数代国君经营,晋国先后取得了一系列对秦国、楚国及一些小国的战争的胜利,成为独霸中原的第一强国!

盛极一时的晋国内部,实则暗流涌动,各卿族势力在彼此征伐的同时,对国君的反噬也越来越强烈。

范氏、中行氏覆灭后,智氏、赵氏、魏氏、韩氏四家瓜分了晋国的统治权力。其中,吞并了范氏、中行氏领地的智氏势力最为强大,其余几家都以智氏马首是瞻!

欲独享晋国的智伯假意提出各大卿族每家交出一百里领土及一万户百姓给晋国公室,实则是借机强大自己。魏氏、韩氏畏惧智伯势大,纷纷从之,只有赵氏抗拒。智伯乃统帅智氏、魏氏、韩氏三家兵马攻打赵氏,赵氏不敌,退守大本营晋阳。

赵氏以军争起家,且据守坚城,三家兵马围困晋阳两年多,也没有将晋阳攻下。后来,智伯引晋水水灌晋阳城,破城指日可待,却被赵、魏、韩三家密谋起来联合反攻,智氏灭亡!

此后,晋国公室已名存实亡,瓜分了晋国及智氏所有领土的赵、魏、韩三家,被称为“三晋”。公元前375年,晋国彻底灭亡!

晋国灭亡,缘于分权!

春秋霸主之晋国,是怎样灭亡的?

首先,晋国算不上灭亡吧,应该说是内部分裂了:公元前376年,韩、赵、魏三家瓜分了晋国公室,晋国从此消失在了历史舞台上。作为东周曾经的“超级大国”,晋国的分裂让后世很多人都惋惜不已——如果晋国没有分裂,强晋必定能压制住秦国,后世秦灭六国的故事也许就不会上演了。

然而,历史却无法假设。

晋国之所以会分裂,是由于内部卿族崛起;而卿族崛起,又源于晋献公的血腥清理公族政策。晋献公创立了“不蓄公子”制度后,公族势力在晋国每况愈下,迫使晋国公室大量启用非公族人才,造成了异姓、异族卿士的崛起与强大。因为这一现象,后人通常都将“三家分晋”的历史责任归于晋献公。

但是,晋国之所以能在春秋时期长盛不衰,正是由于异族、异姓人才的大放光彩。相比较于大多数东周诸侯国,晋国人才辈出、战功彪炳,这也是晋献公对宗法制进行改革的结果。晋献公清除公族势力的过程虽然血腥,但在他清洗公族的同时,又大力启用大量异族异姓人才,长远看其正面效应要大于负面效应。因此,清除公族更应该是晋献公的功绩,而不是其历史责任。

那么造成晋国分裂的关键因素究竟是什么呢?

西周之所以陷入了衰落趋势,根因在于分封制、宗法制、藉田制这三大制度。进入春秋后,先知先觉的诸侯国率先对这三大制度进行反思,并针对性地进行了改革。齐国管仲改革,主要是针对藉田制,推行了“相地而衰征”改革;楚武王针对分封制,把分封制部分改革成了县制;晋献公则针对宗法制,任人唯贤。

所以,晋献公血腥清除公族势力,表面看是担心公族篡权,其实放在动荡不安的大时代背景下,更是诸侯在乱世中图强、图生存的改革之举。因此说,晋献公的任人唯贤之举,并非是导致晋国卿族异常强大的根因。

晋献公任人唯贤,让晋国在他手中发展壮大,领土得到了大大扩张。可不幸的是,他再强大,晋国还是得由他儿子继承。晋献公晚年,因为宠幸骊姬,就想将骊姬之子奚齐立为太子。这酿成了太子申生被逼自杀,公子夷吾与公子重耳则流亡海外的悲剧。晋献公死后,太子申生之党作乱,先后杀死了奚齐、卓子,让晋国陷入了无国君的权力空白期。之后,经过各方明争暗斗,公子夷吾率先回到晋国成为国君,是为晋惠公。

晋惠公执政期间,多次背信弃义,而且任人唯亲,屡次杀戮大臣。这使得晋国人心背离,并直接导致了与秦国韩原之战的大败。韩原之战后,晋惠公成为秦国俘虏,被秦穆公带回了秦国。在被秦穆公放回之前,为替自己挽回人心,晋惠公便拜托留吕诒甥以他的名义发起了“作爰田”、“作州兵”改革:“作爰田”,是将公室土地私有化给国人,提高土地生产效率,同时也是收买国人之心;“作州兵”,是将征兵对象扩张至遂人,打破乡人、遂人之间的身份隔阂,同时增强晋国军事实力。

这两项改革,晋惠公本人并没能享受到好处。可晋文公回国之后,短短五年之内就能称霸成功,全依赖于这两项改革所打下的雄厚经济和军事基础。

在晋文公回国后,晋国历史上首次建立了三军,六卿制度初步成型。为了让赵衰当上卿士,晋文公一度将晋军扩充至五军——也就是说,晋文公时期,晋国最多时有十位卿士。

晋国卿士,最大的特点就是都拥有兵权:虽然政治上一般是正卿作主,但军事上每位卿士都有单独带兵作战的机会。不但如此,每位卿士都有自己的采邑。

采邑制也是分封制的产物,但晋国采邑制与分封制下采邑不同之处在于,如果卿大夫本人犯罪,公室可以剥夺其后人继承权。郤芮在晋文公回国后作乱,其子郤缺就一度被剥夺了继承权;后来郤缺有功,其家族采邑才被赏回。

但晋人对分封制改革不彻底的关键在于,让每家采邑的主人拥有兵权。

藉田制时代,诸侯国的军队大部分由“乡人”构成;而公室拥有的“乡”最多,其兵力也最为强大。虽然卿大夫有采邑,也拥有私家军队,但其力量对公室构成不了威胁。可“作爰田”改革后,晋国公室土地全部私有化,公室拥有的“乡”也都分配给了国人。在分配过程中,谁的权位高,自然所分配到的土地就越多。这意味着,谁权位越高,私家军队的数量就越多。

晋厉公时期,郤氏家族出了三位卿士、五位大夫,叔向就评价郤氏家族是“其富半公室,其家半三军”。正因为郤氏家族的强大,所以郤克在遭到齐顷公侮辱后,一度向国君请求率私家军队前往伐齐!

到了这种地步,晋卿能不威胁到公室地位吗?

因此,晋卿的强大,并非晋献公驱逐公室造成;而是在“作爰田”改革后,晋国公室对分封制改革不彻底造成。不但如此,在“作爰田”改革后,公室与晋国民众的距离也越来越远了。公元前552年,晋平公驱逐了栾盈,同时下令任何人都不得跟随栾盈逃亡。可是,栾盈家臣辛俞却公然抗命。在被抓住后,辛俞义正严辞为自己辩解道:“三世为大夫家臣,就应该侍奉大夫如同国君!”从晋惠公“作爰田”改革算起,已过去了九十多年,晋人有多少代人都是大夫家臣了?

公元前550年,栾盈在齐庄公支持下回到晋国,偷偷进入了自家采邑曲沃(非山西曲沃,今河南陕县的曲沃镇)。当曲沃人听说栾盈要回来的那一刻,就纷纷发誓:“得到主人而为他而死,犹如不死!”栾盈现身后,曲沃人感叹不已,不少人还为见到他落泪!在栾盈说出此行目的后,曲沃人说:“既然已经有了主人,怎么还会有二心?”有了曲沃之民的支持,栾盈才能够发起一场晋国有史以来最大规模的动乱!

卿大夫采邑之民忠于主人而不忠于国君的现象,预示着晋国公室已经开始走向衰落了。

更何况,晋国公室的另一项改革还加剧了这种趋势。

公元前607年赵盾杀死晋灵公后,接回了在晋国毫无政治根基的晋成公。为拉拢晋国权臣,晋成公恢复了三个旧有官职:让卿士嫡子作公族之官,并分配土地;其余嫡妻之子作余子之官,庶子作公行之官。这意味着,只要能当上了卿士,就能“一人得道,鸡犬升天”。晋国卿士只要多生儿子,就能让家族实力稳步提升。

晋成公这项政策,让公室与卿族之间的实力进一步失衡。

正是因为如此,即便强大如晋悼公,面对蛮横无理的栾黡,也显得是毫无办法。公元前559年,晋国率领诸侯伐秦之时,就因为栾黡乱命,导致师出无功。可军队回国后,晋悼公却不敢对栾黡作出处罚。直到晋平公时,才借机驱逐了栾盈,却不想招来了一场大乱!

在晋悼公与晋平公后,晋国国君基本上就成了卿士任意摆布的棋子,基本毫无作为了。此后,历经五任国君,到晋哀公之时,三家就正式分晋,晋国从此消失在了历史舞台上……。晋国之所以会强大,是因为改革藉田制与宗法制的成功;而晋国之所以会分裂,却是在于对分封制的改革不彻底:让卿大夫拥有采邑的同时又拥有私家军队。特别是后者,加剧了公室与卿族实力的失衡,为晋国未来的分裂埋下了隐患。而对分封制改革不彻底,并非是晋献公一人过错,也不是他血腥清洗公族的结果。

春秋霸主之晋国,是怎样灭亡的?

晋武公“曲沃代翼”,以小宗代替大宗,埋藏在这一系晋国国君内心的是对公族的猜忌和疑虑,从晋武公到晋献公,晋国对公族或杀之、或逐之, 甚至形成了制度,史书说“晋无公族”。这个局面的形成,一方面消除了公族对国君权力的威胁,使得晋国人才辈出,霸业稳固持久;另一方面国君无公族之辅,面对卿大夫,孤立无依成了真正的“孤家寡人”,君权一步步转移到卿大夫手中,直至“三家分晋”,晋国灭亡。

春秋霸主之晋国,是怎样灭亡的?

因为晋国前面王室更迭太快,导致王室内部不信任。后面开始重用外姓,然后渐渐的卿大夫家族的势力越来越大。春秋末期,晋国国君的权力以及势力到了低谷,实权由六家外姓卿大夫家族把持。分别是韩、赵、魏、智、范、中行。另外还有郤、栾等家族。他们各自有各自的地盘及武装,俨然已经成为一个一个的国家。还互相攻打。后来优胜劣汰,就只剩下了智,赵,韩,魏四家。这四家中以智家势力最大,但其他三家会联合,后来智家一个领头人太过压迫其余几家,于是他们联合起来,灭了智家。不但把侵占的土地收了回来,还平分了智家的土地。在此期间,晋国国君没有丝毫作用以及异议。

公元前403年,韩,赵,魏三家派遣使者去洛邑见周威烈王,让周威烈王把他们三家封为诸侯。此时周天子差不多就类似于一个吉祥物了,实力也没有多强。不承认也没用,于是就顺水推舟,把三家封为了诸侯。晋国名存实亡。前349年,末代晋候晋静公被杀,晋国灭亡。这就是三家分晋。打那以后,进入战国时代,韩,赵,魏加其余几国称为战国七雄。战国前期魏国是七国实力最强的,打的秦国抬不起头,赵国也是战国末期唯一能抵抗秦国的国家。可见晋国要是没有分了得多强。但历史没有如果。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。