西域汉人大邦高昌国,为何会被唐太宗灭国?

在《西游记》里,曾经出现过一个高昌国,但就是个打酱油的,位于祭赛国北部,常年向祭赛国进贡宝物,而现实中,并没有祭赛国,高昌国倒是有。

历史上,西域先后有过四个高昌国,即阚氏高昌、张氏高昌、马氏高昌与麴氏高昌。

虽然地处西域,可高昌国的建立者却都是汉人,这是很特别的。

中原的南北朝时代,北魏人麴嘉成为了新的高昌国王,开始了麴氏高昌王朝,在四代高昌王权之中,麴氏高昌维持的时间,也是最久的一个。

隋朝时期,高昌曾出兵帮助隋朝进攻高句丽,唐朝初期,高昌国王前往长安朝贡,然而后来高昌与西突厥联盟,太宗派兵征伐,在贞观十四年将其灭掉,设立安西都护府。

西汉宣帝时代,汉朝在西域的经略进入了一个高峰时期,神爵年间正式设立西域都护府,将天山南北都纳入了中原王朝。

那时候的高昌国,因为处在丝路的必经之地,商业繁盛,汉元帝时期,已非常繁荣。

汉朝在这里设立了戊己校尉,在高昌主持屯田与驻军,东汉时候,河西与凉州的地方军阀纷纷归附了汉光武帝刘秀。

魏晋南北朝,中原大乱,而高昌国却高速发展,晋朝在此设立了郡县。

公元460年的时候,柔然大军灭掉了高昌的地方势力沮渠氏,扶持当时高昌当地的大姓阚氏首领阚伯周为高昌国王,开启了阚氏高昌。

因为与柔然之间的关系密切,阚氏高昌彻底断绝了那时候中原国家之间的往来,奉柔然为自己的宗主,而阚氏仅仅传承了三代三十一年,就宣告了终结。

公元488年,高昌王阚首归被高车国王所害,高昌人拥立敦煌人张孟明为王。

然而,张孟明的王位也没做多久,高昌人就将这位国王给弑杀,拥立了马儒为新王。

马儒做了高昌王以后,即刻派人前去北魏朝贡,并希望举国搬迁到中土,孝文帝也接受了这个要求,将伊吾之地让给高昌。

然而,高昌本土的百姓们大多数都不肯离开自己的家园,因此与诸多贵族勾结,最终将马儒弑杀,随后拥立了麴嘉为新的高昌国王。

与此前的三代高昌王一样,麴嘉也基本沿袭中原王朝的各种制度,当时的高昌有四个郡共十八个县,这里虽地处西域,却与中原风貌几乎无二。

隋朝初期,突厥攻破高昌,使得麴氏高昌主动归顺隋朝,以寻求庇护。

隋炀帝时代,麴氏高昌与隋朝进行互市贸易,而隋朝在西域设立鄯善、且末与伊吾三郡,在高昌设立了西戎校尉府,以统辖整个西域的事务。

高昌不仅派人帮助隋朝远征高句丽,还娶到了隋朝的华容公主,双方关系密切。

隋朝被唐朝取代以后,麴氏高昌也非常识时务,高昌王鞠文泰亲自前往长安朝觐,然而鞠文泰却在贞观十三年,归顺了西突厥的乙毗咄陆可汗。

本来,太宗对鞠文泰也是挺好的,算起来,鞠文泰的王后宇文玉波与太宗也有远房亲戚的一些关系,太宗因此还赐封她李姓,封长乐公主。

贞观十三年的时候,横扫草原的西突厥乙毗咄陆可汗,派遣吐屯阿史那矩为高昌冠军大将军,监督高昌国。

这个时候的高昌国,实际上已沦入了西突厥手中。

西突厥的操控之下,高昌进犯伊吾,劫掠焉耆,还阻断了丝绸之路,这惹怒了唐太宗。

贞观十四年的时候,太宗让吏部尚书侯君集担任交河道大总管,率大军远征高昌,西突厥这时突然龟缩不出,鞠文泰则在惶恐之中,一病不起离开了人世。

有意思的是,当时还发生了另一件著名的事情,那就是玄奘西行取经。

与西游记描述的截然相反,当年的唐朝是严格禁止国人离开的,玄奘西行的申请几次三番都被府衙驳回,玄奘之后完全就是自己偷渡出去的。

离开玉门关之后,玄奘一路向西,那时西域还不在唐朝手里,玄奘又是自己偷偷溜出去的,所以西行十分艰难。

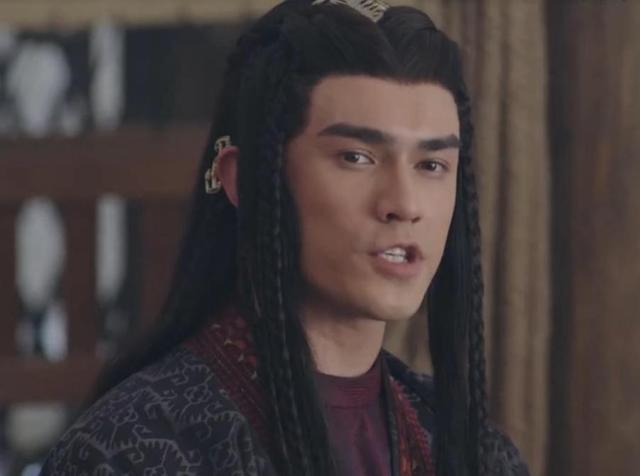

玄奘一路向西,高昌王鞠文泰听闻此事之后,将其奉为上宾热情款待。

毕竟,高昌国虽然地处西域,却几乎都是汉人后裔,而且那时阿拉伯尚未打败唐朝染指中亚地区,西域各地佛法昌盛。

信奉佛法的鞠文泰对玄奘礼遇有加,他安排了众多修养高深的大师与玄奘同吃同住,玄奘对鞠文泰也知无不言,两人最后结为兄弟。

鞠文泰离开人世之后,高昌就撑不住了,当年的高昌虽然也是西域的大国,但是与唐朝比起来完全还是不够看的,高昌对抗唐朝,完全是蚍蜉撼树。

仅仅一年,高昌被唐朝大军所灭,唐朝在这里设立了高昌县,设置安西都护府。

直到安史之乱的时候,高昌与诸多其他的西域郡县,被北方的回鹘所占据。

当年隋炀帝西巡的时候,鞠文泰的父亲,时任高昌国王的鞠伯雅,率领着西域二十七国的首领君王,前去张掖的大帐朝觐叩首,这让杨广非常高兴,因此极其看重高昌。

原本,高昌能够与中原和平共处,威震西域诸国,只可惜旁边有个西突厥。

唐朝与西突厥向来都很不对付,双方都想要完全掌握整个西域,而位于丝路上的高昌国成为了双方的争夺要点,高昌最终被太宗所灭,主要是因为高昌受制于突厥,与唐朝为敌。

西域汉人大邦高昌国,为何会被唐太宗灭国?

在中国的34个省级行政区中面积最大的是200多万平方公里的海南省,不过海南省绝大部分属于海域面积,在我国34个省级行政区划中陆地面积最大的是166万平方公里的新疆维吾尔自治区。新疆的面积占我国陆地面积的六分之一左右,几乎相当于贵州省、河南省、江西省、山西省、山东省、辽宁省、安徽省、福建省、江苏省、浙江省、重庆市、宁夏回族自治区、台湾省、北京市、天津市、上海市、香港特别行政区、澳门特别行政区18个省级行政区加起来一样大。

新疆的大也不只反映在面积上,也同样反映在多元化多样性上。新疆作为一个多民族聚居的地区有维吾尔族、汉族、哈萨克族、回族、柯尔克孜族、蒙古族、塔吉克族、锡伯族、满族、乌孜别克族、俄罗斯族、达斡尔族、塔塔尔族13个世居民族,除此之外东乡族、壮族、撒拉族、藏族、彝族、布依族、朝鲜族等民族也在新疆有所分布。我国56个民族中的55个均在新疆有所分布,新疆的民族多样性在我国34个省级行政区中仅次于云南省。

新疆是一个地域概念,而不是一种民族概念。新疆并不是属于某个特定民族所有,而是新疆所有世居民族的共同家园。新疆全称新疆维吾尔自治区,顾名思义是一个以维吾尔族人口为主的自治区。在新疆的历史上维吾尔族留下了自己浓墨重彩的印记,同时汉族、蒙古族、哈萨克族、回族、塔吉克族、锡伯族等各民族也都在新疆的历史上留下了自己的痕迹。位于亚洲大陆中心地带的新疆自古以来就是中国与西方交流联系的丝绸之路的必经之地。

新疆以及邻近的中亚地区因此成为了全世界唯一同时融合汇聚着中华文明、古印度文明、古希腊文明和伊斯兰文明的地区。这种多元文明交汇的历史塑造了新疆在民族人文领域的多元化多样性,所以新疆自古以来就是一个多民族聚居的地区。近代新疆各地陆续发现的考古资料已证明:最晚在六七千年以前新疆地区已有人类活动。在距今大约二三千年前的新石器时代新疆天山南北各地都已出现人类活动的遗迹。

新疆其实在很早以前就与中原内地产生了联系。在我们的传统观念中新疆与中原的联系始于张骞通使西域,然而新疆新石器时代遗址中的石器形制、打刻技术以及共存的陶器色彩、花纹都与中国甘肃、内蒙、宁夏等地相近。新疆出土的距今3000年前的彩陶三角形纹、涡纹、弦纹的绘制也证明甘肃和内地的彩陶艺术在当时已影响到新疆彩陶文化艺术的发展。早在商代的墓葬中就发现有出自新疆地区的和田玉和出自印度洋地区的海贝,这就足以证明商王朝就已和今天的新疆地区乃至印度洋地区有着一定的商品交换。

事实上中国丝绸的西传也比我们之前想象的要早:早在张骞出使西域打通丝绸之路之前的公元前5世纪希腊帕特农神庙的命运女神雕像就穿上了原产于中国的丝绸,近年来在新疆、南西伯利亚、克里米亚的考古发掘已为我们大体勾画出完整的中国丝绸西传路线图。其中在新疆地区发现的最早的丝绸遗物是战国时代的遗物,也就是说在秦始皇嬴政之前中原地区和新疆地区乃至新疆以西的地区之间就已诞生了丝绸贸易。

这一时期新疆与中原的交往联系主要是通过现代考古得以证实的,但缺乏相关的文字史料记载使这一时期新疆与中原的交往联系处于一种晦涩不明的状态。公元前139年张骞奉汉武帝之命出使西域,从此中原地区与西域地区的交通联系开始变得明晰起来。公元前60年汉宣帝正式设置西域都护府,此举标志着新疆正式成为中国领土的一部分。不过汉代对西域的治理其实是有两种模式的:公元前48年西汉政府在车师置戊己校尉,其基本职责是屯田积谷。到了汉元帝时期在其地建筑军事壁垒,“地势高敞,人庶昌盛”,称为高昌壁,又称高昌垒。

严格意义上汉代对西域的治理分为两种模式:对汉军屯垦驻守地区采取直接治理的模式;而对原来的西域三十六国则并不纳入和中原一样的郡县直接管辖体系,而是保持其半独立的自治地位,只要服从中央政权的领导即可,对其内部事务则并不会过多过问。西汉灭亡后新莽、东汉、曹魏、西晋都延续了西汉的西域治理模式。这一时期由汉军屯垦部队驻守的高昌壁甚至由西域都护府转而划归凉州敦煌郡管辖,也就是说这一地区已和中原郡县无异。

在今天的新疆吐鲁番市区东部屹立着一座千年古城。这座古城正是当年的高昌壁遗址,所以古城遗址所在的区域如今仍被命名为高昌区。历史上这里曾诞生过一个以汉族人口为主的古国——高昌王国。在那个游牧民族争霸西域的年代高昌这个由汉人建立的王国竟在漫漫黄沙中坚守了180年。在明代小说《西游记》中唐玄奘和唐太宗李世民结为了兄弟,但在《大唐西域记》的记载中和唐玄奘结为兄弟的其实是高昌国王麹文泰。

五胡十六国时代割据凉州的前凉政权牢牢控制着凉州和西域。前凉建兴十五年(327年)戊己校尉赵贞谋叛,前凉王张骏将其擒获后在其地置高昌郡及高昌、田地等县。这作为西域地区郡县制的开端具有重要的历史意义。十六国时期高昌郡先后隶属前凉、前秦、后凉、西凉、北凉五国。公元421年西凉被北凉所灭后西凉王室后裔李宝曾逃到了吐鲁番继续和北凉对抗。公元439年北魏太武帝拓跋焘灭北凉后北凉王沮渠牧犍的弟弟沮渠逃到高昌建立了高昌北凉政权。

公元460年北方草原兴起的柔然汗国消灭了高昌的北凉残余势力。已被汉族经营几百年的高昌有着较为较为深厚的汉族势力。当时这里已完全适应了中原农耕文化和郡县制,所以柔然并没用自己的游牧文化去同化高昌,而是册立服从于自己的阚伯周为高昌王。高昌国阚氏汉人王朝由此开创:阚氏作为高昌汉族大姓曾担任高昌郡的太守一职。北凉势力进入高昌时阚爽就逃入柔然避难,柔然攻陷高昌后立他为国王也就不足为奇了。

阚氏高昌实际上是柔然的一个傀儡政权:以柔然的“永康”为年号,但阚氏重视发展经济、崇尚汉文化,对地区稳定起到了一定作用。此后高车汗国在西域崛起,而柔然的势力则开始衰落。阚伯周死后儿子阚义成继位。之后阚义成的兄长阚首归弑杀阚义成,不久篡位的阚首归又被高车王阿伏至罗所杀。高车也仿照柔然扶持傀儡政权:立敦煌郡人张孟明为王,从而建立了张氏高昌。公元496年高昌人又杀害了张孟明,拥立马儒为高昌王。

马儒成为国王后立即和北魏取得联系:马儒向北魏请求举国内迁,北魏孝文帝也同意了他的请求,但高昌百姓已在当地安居乐业很久了,所以他们绝大多数人并不愿意内迁。公元501年马儒被不愿内迁的百姓杀害,随后百姓们拥立麹嘉为王。至此高昌国经历了阚氏高昌、张氏高昌、马氏高昌、麴氏高昌四代政权。这其中享国最久的麴氏王朝最终实现了高昌政权的稳定。麴嘉王时恹挞伐焉耆,焉耆向高昌麴嘉王求救,麴嘉王派次子为焉耆国王,高昌势力由此开始壮大。

高昌国尽管也算是称雄丝绸之路的一方小霸,但在中原王朝和当时日渐崛起的突厥势力面前就完全不够看了。高昌国“其地东西三百里,南北五百里”,人口到唐朝初期也只有3万多人。麴氏高昌自立国以来先后臣服于柔然、高车、突厥等汗国,不过高昌一直没放弃汉文化:高昌国的文字是汉字,高昌国的“坐室”画有《鲁哀公问政于孔子之像》。麴嘉曾多次遣使访问北魏:“求借五经诸史”,仿照汉地设置博士,教育《毛诗》、《论语》《孝经》以及历代子、史、集。

近代以来人们在吐鲁番高昌王国的遗址中发现了《毛诗》、《尚书》、《孝经》以及佛经等残纸,还发现了麴氏王朝时期的一百多块汉文墓志。高昌国的制度是在汉朝当初机构之上建立起来的:国内有令尹一人,类似于宰相;其次有二公,分别是交河公和田地公,均由王子担任,这是一种局部的分封制。还有左右卫、八长史(吏部、祠部、库部、仓部、主客、礼部、民部、兵部)和五将军(建武、威远、陵江、殿中、伏波)、八司马、侍郎、校书郎、主簿、从事等职位。

由于位于游牧民族聚居地带,所以高昌的民间文化多带有胡气:民间语言多是胡话,高昌的服装也基本是胡服。史载:“丈夫从胡法,妇人裙襦,头上作髻”,“男子辫发垂之于背,著长身小袖袍,缦裆裤。女子头发辫而不垂,著锦缬缨珞环钏”。高昌的“刑法、风俗、婚姻、丧葬与华夏小异而大同”。与此同时高昌国也信仰佛教,因此魏晋南北朝许多僧人都曾到高昌收集梵本佛经或翻译佛经。

在中国妇孺皆知的唐代高僧玄奘在西行取经的路上曾被高昌王麴文泰的使者请到高昌。国王安排玄奘住进高昌国王城最豪华的房间里。玄奘坐在宝帐中接受了国王和文武百官的顶礼,随后所有的妃嫔家眷也都一一过来顶礼。高昌王的盛情让玄奘非常感动。第二天一大早玄奘还没起床,高昌王就率领王妃过来请安。他请玄奘到道场与僧众交流,还恳请玄奘留下来,不要西行了。玄奘西去的决心已下,所以婉言谢绝了高昌王和僧众的请求。

高昌王含泪告诉玄奘,他希望自己能供养玄奘终生,还让全国人全部皈依玄奘,希望玄奘能在这里讲授佛法。玄奘在经过无数次思想工作之后还是坚持西行。高昌王软硬兼施,玄奘都不为所动。玄奘告诉他:如强留,那也只能留下自己的尸骨,留不下自己的心。玄奘从此开始绝食。高昌王亲自捧盘子殷勤请玄奘就餐,然而玄奘就是不吃。几天后眼看玄奘马上就要饿死了,高昌王终于屈服了,有条件地同意他西行——这个条件就是玄奘取经归来务必再取道高昌。

玄奘答应了这个条件,麴文泰随即与之结为兄弟。麴文泰还给玄奘西行路上的二十四个国家的国王写信请求关照。麴文泰还为玄奘安排了四个沙弥作为随行人员,同时赠予玄奘衣服三十套、黄金一百两、银钱三万、绫罗绢缎500匹、马匹三十、挑夫二十五人。在麴文泰的帮助下玄奘最终得以较为顺利地抵达了印度。这也从侧面证明当时的高昌国与西域其他国家之间有着较为频繁密切的外交联系。

高昌的气候比起西域其他地方相对温暖。史称:“气候温暖,厥土良沃,谷麦一岁再熟,宜蚕,多五果,又饶漆”。高昌国是中国最早种植棉花的地区之一,时至今日产于新疆吐鲁番盆地的新疆长绒棉仍因为品质优、产量大而闻名。《梁书》曾对高昌国的棉花有过如下记载:“多草木,草实如茧,茧中丝如细,名为白叠子,国人多取织以为布,布甚软白,交市用焉”。高昌的白叠布在当时闻名天下,可以远销到中原和中亚各国。

1959年人们在高昌故地发现了波斯货币,这证明当时此地的国际贸易是比较繁荣的。地处丝绸之路重要通道上的高昌是一个地理位置极其重要的国家:高昌所在的吐鲁番盆地是中国海拔最低的地方,也是中国夏天最热的地方。《西游记》中的火焰山就位于此地。在高昌的北方是连绵不断的天山,南方是中国最大的沙漠——塔克拉玛干沙漠。高昌作为门户把握着重要的命脉:当时无论从东方的中原前往西域或是从西方前往中原都必然会经过高昌。

隋炀帝大业五年(609年)六月御驾亲临张掖,当时的高昌王麴伯雅带领西域二十七国国王佩玉披锦、焚香奏乐、歌舞相迎。龙心大悦的隋炀帝不仅封其为左光禄大夫、车师太守、弁国公,还将戚属宇文氏之女封为华容公主嫁给麴伯雅。隋炀帝如此高看麴伯雅除了奖励他心向中土的诚意外,更重要的是“伊吾、高昌、鄯善并西域门户也。总凑敦煌,是其咽喉之地”——高昌东与河西走廊相连,是西域通向内地的三大门户之一,是丝绸之路中道的必经之地,而在丝绸之路北、中、南三道里中道是最为畅达的。

麴伯雅治下的高昌开始扮演中原王朝在西域的利益代言人和耳目角色。自唐代隋后由于久经战乱的帝国需要休养生息,唐高祖李渊和唐太宗李世民都对西域采取了观望态度。这一时期包括高昌在内的西域诸国频频朝贡于唐并提出寻求保护的呼声,对此唐朝保持着克制的态度——用李世民自己的话说“中国始平,疮痍未复。中国既安,四夷自服”——对他而言:安定中原内地的社会环境,避免重蹈隋亡之祸远比扬威西域重要得多。

当魏征提出“不以蛮夷劳弊中国”的观点时李世民欣然接受了:他拒绝了高昌作为唐朝的代表联络安抚西域诸国的计划,驳回了康国提出的举国内属的请求,专心致志于内政建设,一时间出现了“怨女三千出后宫,死囚四百来归狱。外户不闭,道不拾遗”的盛世景象。事实上李世民从没忽视帝国的西陲,只不过当国力不足之时他选择了蛰伏,正如他在面对突厥颉利可汗时可以低忍辱负重地去求和,但他仅仅只用了三年时间就对突厥展开了全面的战略性报复。

然而偏偏有人自不量力地将李世民的隐忍蛰伏视为软弱——这个人就是当时的高昌王麴文泰:麴文泰是隋炀帝时期的高昌王麴伯雅之子,曾于贞观四年(630)偕妻宇文氏朝见唐太宗李世民,李世民赐其妻李姓,预宗亲,封常乐公主。贞观十三年乙毗咄陆可汗统一西突厥,遣吐屯阿史那矩领高昌冠军大将军,监督其国,至此高昌被西突厥控制,麴文泰随即倒向西突厥:不仅不再朝见唐朝,更联合西突厥兵犯伊吾、掠焉耆,壅绝西域商道。

李世民下书责问麴文泰并向其索取由中原逃亡其地之人,然而未得回应。李世民终于愤怒了:连称雄北亚的东突厥都灭亡于这位雄主之手,北方各族同上尊号“天可汗”,如今小小的高昌竟敢无视天可汗的权威,是该教训教训了。贞观十三年(公元639年)李世民任命侯君集为交河道大总管率军出讨高昌。此时的麴文泰打定主意和大唐对抗到底——他表示:‘鹰飞于天,雉窜于蒿,猫游于堂,鼠安于穴,各得其所,岂不快邪!“

麴文泰还对自己的大臣分析道:自己曾亲自前往长安、洛阳朝见隋、唐两朝天子,如今河西之地不复隋时兴盛,市井萧条。唐军若来,兵少,我们自能抵挡;若是兵多则后勤势必难以为继。麴文泰所说的从某种程度上而言也是事实:尽管此时的大唐王朝正处于贞观之治时期,但就繁荣富庶的程度而言其实尚不及隋朝。然而麴文泰低估了李世民的决心:贞观十四年唐军兵临碛口,西突厥的援军迟迟没来,惊惧无计的麴文泰病发身亡。随后其子麴智盛继承了高昌王位,而这位高昌新王继位后第一件事就是向唐军投降。

在处理高昌善后事宜时李世民一向倚重的重臣魏征认为:此地并不出产重要的战略物资,经营此地反而耗费财物,应当仿东突厥旧例——设立羁縻州府:在遵从大唐皇命的前提下可以允许当地保持半独立性。然而这次李世民拒绝了魏征的提议,而是将高昌设为和中原完全一致的郡县管辖体系,这主要是基于两方面因素的考量:其一高昌自汉代起这里就是中原汉人移民世代屯垦之地,其风俗习惯和行政体系与中原内地差异不大;其二高昌的地理区位具有极高的战略意义——控制这里可以有效威慑西突厥并重新打通联系西域诸国的丝绸之路。

西域汉人大邦高昌国,为何会被唐太宗灭国?

历史上的新疆吐鲁番盆地,曾有一个繁荣的西域古国,其名为高昌。高昌是一个由汉人组成的国家,他们在众多胡人的包围下,大体上保持了汉人的风俗和政治体制。

高昌国是个与今天的伊拉克差不多大小的国家,位于中亚地区的咽喉地带,东面是强大的唐王朝,西面是西突阙这样凶悍的游牧民族,在强国的虎视眈眈之下,高昌国就有了墙头草的特征,在大国的缝隙之中谋求生存。于是,高昌国摇摆不定的举动就被大唐帝国视为对国家威严的挑衅。

汉元帝时,在其地建筑军事壁垒,"地势高敞,人庶昌盛",称为高昌壁,又称高昌垒。同时,设戊己校尉,治于高昌,主管屯田和军事。东汉、魏晋沿袭其制。这一时期,高昌国隶属凉州敦煌郡,隋大业五年(609年)遣使朝贡,并出兵协助隋朝攻打高丽。

由此可见,高昌国一直是中原各个王朝的小弟。

到了唐朝,高昌国不知道怎么的了,非要跟大唐对着干。

高昌与大唐对着干的结果是什么?当然是惹毛了大唐帝国的当家人李世民,他的心中一定回想起西汉名将陈汤的那句豪言:“犯强汉者,虽远必诛!”于是老李赶紧召集一班刚为大唐开疆拓土、征衣未解的铁血将士,一句话:“兄弟们,姓鞠的那小子太狂了,给哥灭了他。”

姓鞠的那小子就是鞠氏高昌国的国王鞠文泰。

贞观四年,高昌之主鞠文泰还被召入朝,获赏赐甚厚。不但如此,其妻还被赐姓李氏,封常乐公主。

据说,鞠文泰是个虔诚的佛教徒。相传玄奘法师在去西天取经路过高昌时,每次谈经说法,鞠文泰都亲自执香炉接法师入堂,并当着300多听众的面,跪在地上,请玄奘法师踏着他的背坐到法座上去,真的很感动。

然而,佛法没有化解他的贪婪。

据实而言,鞠文泰得此惠泽,纵不知恩图报,也该和大唐各守国土,不相侵犯。但此人偏就野心勃勃,反复无常。他竟然把西域诸国经过高昌前往唐朝的贩子和贡使都扣押起来,又暗中和突厥人勾结,攻打唐朝属国伊吾。

对于鞠文泰来说,唐朝虽然为同族,但崇尚大一统的他们可不能保证自己还能统治高昌。所以,鞠文泰为了自己的地位,义无反顾地投入了异族的怀抱。

面对唐朝使节的斥责,鞠文泰甚至大咧咧地说:“鹰在天上飞,野鸡在蒿草中窜,猫在堂前游玩,老鼠安处于洞穴,各得其所,岂不快哉!”同时,鞠文泰还公然与唐朝分庭抗礼,不仅模仿中原设置百官,还劝说漠北的薛延陀政权不要服从于唐朝。

鞠文泰和欲谷设(突厥可汗)出兵攻打焉耆,并封锁一切向东的道路。焉耆的使者赶到大唐,向李世民报告了西域的战事。李世民紧急召集军队,向高昌进发,表面上是冲着高昌去的,实际上,他真正的目标是欲谷设。之后,鞠文泰派出使者向大唐求和。李世民却置之不理,随即发兵开始攻打高昌。

贞观十四年,李世民任命侯君集为交河道行军大总管,率领薛万均、契苾何力等将领直奔高昌而去。

此时,鞠文泰知道自己已无力回天,他在唐军到达之前就因病辞世了。

鞠文泰死后,他的儿子继位,本指望西突厥能够前来救助,结果西突厥听说唐军已至,“惧而远走千里”,而突厥可汗派来的救兵叶护也“以城降”。没有办法,鞠文泰的儿子鞠智盛只好开城出降。侯君集的队伍几乎没有遇到任何抵抗,就拿下了高昌。

随后唐太宗力排众议,下令将高昌国改为西州,并设置了安西都护府。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。