身份象征的黄马褂,为何到了晚清成了烂大街的东西?

清朝早期的时候,黄马褂其实非常普通,就是皇帝身边的近身侍从所穿的一种工作服而已,那时候的官吏制服分成礼服、常服、行服与雨服,而行服就分成行袍与行褂。

所谓马褂,就是在骑射的时候所穿的行褂,满洲经常骑马射猎,为了方便,八旗士兵就会穿着马褂,后来流行到了权贵之中,成为了一种风尚,尤其是在雍正时代以后。

马褂并没什么特别的地方,关键是黄马褂的颜色,因为这并非寻常黄色,而是明黄,这在明清时期乃是皇室专用色,寻常宗室也就用金色,普通百姓只能用杏黄色。

清朝时期皇帝身边的内大臣、御前大臣等人都贴身跟着,为了彰显天子的气派,所以这些随行伴驾的人,往往也会穿上明黄色的马褂,主要是明黄色的绸缎制成,没有花纹与彩袖。

原本,内大臣那些人穿黄马褂,都是因为工作需要,并不存在什么恩赏之类,如果他们不再担任这些工作,那就不能再穿了,而黄马褂因为这样的因缘,充满了皇恩浩荡的意味。

除了工作服,赏穿黄马褂主要有两种情况,一种是跟着皇帝出行围猎的时候获得赏赐,这种称作是“行围褂子”,另一种是因为战功获得,称作是“武功褂子”。

相较于行围褂子,武功褂子都是那些在沙场上真刀真枪立下大功的人穿的,因此含金量要更高一些,获得赏赐的人往往也就在重大场合穿,而这种赏赐在道光朝之后才开始盛行。

因为太平天国运动的流行,当时很多立功的将领都得到了黄马褂,虽然说多了很多,但毕竟获得的标准还不低,也还没那么泛滥,“烂大街”的说法实在很是夸张。

著名的红顶商人胡雪岩,就曾经非常希望得到一件黄马褂,但是即便他功劳很大,依旧非常困难,直到胡雪岩去世后第四年,左宗棠联合陕西巡抚与恭亲王等,才破格为他争取到。

晚清时期的武功褂子,通常也只会授予那些拥有战功的高级将领,其他人如果不是将领或者品阶不够的话,就算有功劳,也非常难获得这样的殊荣。

即便得到赏赐,黄马褂也不是终身的,很多时候都可能因为犯错被褫夺,比方说李鸿章因为围剿捻军不力,还有甲午海战大败,两次都被褫夺了黄马褂,拔去了双眼花翎顶戴。

值得一提的是,甲午之后,李鸿章奉命前往日本议和的时候就穿着黄马褂,他在日本遇刺后血流不止,而那一件带血的黄马褂,也走进了各国的视野之中。

李鸿章在日本遇刺后,吩咐不要将黄马褂上的鲜血洗掉,而这件事被西方各国大肆宣传,黄马褂这件神奇的衣服引发了西方各国巨大的好奇心,成为了晚清时期的一种标志。

整体来说,晚清时代的黄马褂虽然更加常见了,但也还不至于满大街到处都是的程度,晚清能够穿黄马褂的依旧是少数,所谓的“多”,只不过是相较于从前来说而已。

身份象征的黄马褂,为何到了晚清成了烂大街的东西?

清代的“黄马褂”在清朝中前期确实是个无价之宝,拥有黄马褂则意味着是天子宠信之人。清代初期能得到黄马褂者除了少数开国功勋和有过特殊功劳的大臣外,就连一品大员也不见得人人都有。皇宫的侍卫内大臣,侍卫统领也拥有黄马褂,不过他们所穿的属于工作服,为了体现皇家威严所用,换班后需要脱下来,当值时才可以穿,不允许私自带回家中。

而拥有黄马褂的大臣除了一些大型庆典之外,平时要规规矩矩的供在家中,生怕弄破弄脏,弄破弄脏则意味着对皇帝的大不敬。如《雍正王朝》中落魄的年羹尧穿着破旧不堪的黄马褂守城门的桥段,在现实中绝对不会出现。年羹尧知道自己活不长了,因此也不在乎了。现实中这样穿绝对是对皇家威严的挑战,必须要受严惩。

随着大清国运的破败,黄马褂开始失去了原来的尊贵感,自乾隆朝开始,黄马褂便被频繁赏赐,单是和珅一人,就曾三次赏穿黄马褂。道光年间曾经要求一些贵族子弟交出黄马褂,但是成效不大。为什么没人愿意交,那是因为穿着黄马褂可以“占便宜”。

有些落魄的王公贵族八旗子弟外罩长袍,内穿黄马褂招摇过市,吃卤煮火烧肥烧鸡不给钱,亮出黄马褂管保吓的生意人不敢要钱。到了光绪年间,大清国被洋鬼子教训一顿后,老百姓开始不再怕这玩意儿。有些因为抽大烟或者赌钱赔光家产的八旗败家子想法设法将家中能卖的就卖,能当的就当。不少御赐黄马褂流落民间,有钱商人争相购买,为的是沾沾皇气让自己多赚钱。

说黄马褂“烂大街”指黄马褂流落民间太多,没有功劳之人只要肯花钱就可以穿,但在价格方面还是蛮高的,而且朝代越老价格越高,康熙朝的百分百比同治朝的值钱。

最终随着大清王朝的覆灭,黄马褂除了作为一种前朝的荣誉象征外,再没任何用处,民国时期有不少名人收藏黄马褂,到了60年代也几乎都被抄家后给作为封建社会的产物给烧掉了。笔者当年曾利用工作之便,近身接触过乾隆朝的黄马褂,材质为丝绸,上面绣有花纹,看上去质地很好。虽然可以穿上拍张照片炫耀炫耀,但因为上面脏兮兮的,加之笔者认为这东西晦气,因此只是看了看。

身份象征的黄马褂,为何到了晚清成了烂大街的东西?

众所周知,“黄色”这个颜色在古代大多为皇帝的专用颜色,其他人若是使用了,比如穿了黄颜色的衣服,那就属于僭越的行为,是要被杀头的。但是,如果要是皇帝特许,那就属于荣耀,比如在清朝,“黄马褂”作为清朝特有的一种赏赐,就是这样的一种荣耀。而正如问题所问,“黄马褂”在清朝象征身份,为什么在晚清时期却烂大街了呢?这要从清朝“黄马褂”本身说起,因为“黄马褂”在清朝分为好几个种类。

“黄马褂”的分类在清朝,穿“黄马褂”也并非都是皇帝赏赐,“黄马褂”也分为好几种。

第一种就是,皇帝的近臣,比如说“御前侍卫、御前大臣”等,这些人属于皇帝贴身的人,在平常皇帝出行之类的时候,会身穿“黄马褂”,非常有气势。这样穿着第一能体现出这些人属于是“天子近臣”,还有就是他们这样穿着,还能体现出“皇帝独尊”的地位。但是,他们的“黄马褂”说白了,属于“工装”,就是因为职务的关系才能穿的,平时是不能这样穿的。

第二种就是属于狩猎时的赏赐,这跟清朝皇室的习惯有关,在清朝,咸丰帝之前的皇帝,有每年去木兰围场狩猎的习惯,即“木兰秋狝”。而在行猎期间,若是表现突出者,会被皇帝赏赐“黄马褂”,而这种褂子称为“行围褂子”,穿着场合也有规定,就是只能在跟随皇帝狩猎时才可以穿着,平时是不可以穿的,否则就会被问罪。

还有一种就属于真正的赏赐“黄马褂”了,这种黄马褂是皇帝特赐,一般来说都是赏赐给立有大功的文臣武将,而且在穿着场合上没有什么硬性规定,这种黄马褂的赏赐对当时的人而言,是莫大的荣耀,象征着身份。

晚清时期的“黄马褂”俗话说,“物以稀为贵”,黄马褂作为清朝时皇帝的特别赏赐,自然不可能太多,毕竟是赏给立有大功之臣。可是,为什么在晚清时期,“黄马褂”就烂大街了呢?这自然跟统治者有关了,毕竟黄马褂是属于清朝统治者的恩赐。

在晚清时期,国内局势动荡,比如“太平天国”的出现,使得当时清朝开始了与“太平军”的战争,而在战争期间,与太平军作战有功者,大多都被赏赐了“黄马褂”。而且,黄马褂在晚清时期,不单单只是赏赐给功臣,有时,做事得了统治者欢心的,也会获得这样的赏赐,据说,慈禧太后就曾赏赐了一件黄马褂给为她开火车的司机。

所以说,黄马褂作为清朝统治者的赏赐,在价值方面也是随着时代而变迁的,毕竟清朝历代的统治者是不同的。

身份象征的黄马褂,为何到了晚清成了烂大街的东西?

有清一代,黄马褂一直都没有烂大街,只不过现在倒是有些“烂屏幕”,随着清宫剧的泛滥,黄马褂好像也就不那么金贵了似的。清代的黄马褂有两大类区别,一种是皇家荣耀,一种则是工作服,黄马褂烂大街的印象,大概是把黄马褂的第一种用途和其第二种用途混在了一起。

比如有些电视剧,某官高位显的大臣被皇帝赏穿了黄马褂,电视镜头还针对黄马褂给了好几个特写,众位大臣交口称赞,特别是有不少电视剧还为了突出黄马褂的金贵,好多官员还对穿着黄马褂的官员行跪拜礼,我记得《雍正王朝》里年羹尧被贬的时候,就有这么一个桥段,这时候您会觉得黄马褂实在是太罕见了。但再另一些电视剧里,又会出现这样的镜头,但凡皇帝出现,身边总是簇拥着几十上百个“黄马褂”,极为壮观,壮观倒是壮观了,可这么多黄马褂,还谈的上稀有和金贵吗?

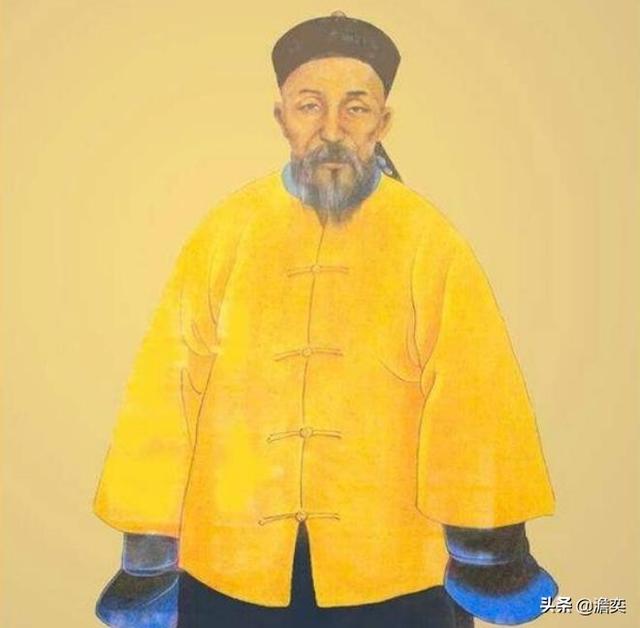

清代确有赏穿黄马褂的规矩,一般还都是赏给那些在战争中立下功勋的武将,还经常是赐予世袭罔替的爵位,并加上黄马褂,爵位是实打实的功名利禄,黄马褂则是无上的荣誉,而且赏穿黄马褂还都是三品以上官员才有可能有的,比如剿灭太平天国的曾国藩、曾国荃兄弟,虽是文臣出身,但战功卓著,都被赐予了爵位和黄马褂,上图便是曾国荃着黄马褂图。而清宫又有一种黄马褂的工作服,旧时称“行褂”,是大内侍卫们上班时穿的,所以皇帝在一群黄马褂的簇拥中出现,也是合情合理的。不过,这两种黄马褂是有所区别的,赏赐的黄马褂的纽襻是与马褂颜色相同的黄纽襻,而工作服的纽襻则是黑色的,由于很多影视剧并不清楚这一规制,经常混在一起,也就更容易让大家感到奇怪了。

身份象征的黄马褂,为何到了晚清成了烂大街的东西?

黄马褂原本只是清代官服的一种。清昭连《啸亭续录·黄马褂定制》中说:“凡领侍卫内大臣,御前大臣,侍卫,乾清门侍卫,外班侍卫,班领,护军统领,前引十大臣,皆服黄马褂。”

从这个定制看,起初,黄马褂基本是皇帝侍卫穿的,主要是因为马褂衣长只及股,袖长至肘,行动起来方便利索。

从这个定制还可以看出来,起初黄马褂主要由两类人穿:第一类是皇帝出行时,各内大臣、御前大臣、御前侍卫等随从。之所以要穿黄马褂,除了上述说的方便行动,还有用黄色马褂以壮行色的目的,表明这是皇帝在出行,因而这种黄马褂被称为“行职褂子”,而且没有花纹和图案,除非在特殊的岗位上或者护卫皇帝同行,平时是不能穿的。

第二类是皇帝狩猎校射时赏赐给有关臣下的,这种黄马褂叫“行围褂子”,按规定只有跟随皇帝狩猎时才可以穿,平时无故穿上属于犯禁,是要被治罪的。

大概是因为清朝的皇帝来自马上,觉得黄马褂既益武又能显出皇家威严,情有独钟,所以后来就将黄马褂当成了象征特殊荣誉的皇帝御赐品,做这种赏赐时黄马褂又称“武功褂子”,得赏的人可以在任何隆重的场合穿。因为清宫剧的缘故,大家伙觉得黄马褂很牛逼,主要指的就是这类黄马褂。

据考证,皇帝赏黄马褂这事在清初并不盛行,大概是在道光或咸丰以后才开始出现,尤其是镇压太平天国时期,赏赐了不少黄马褂给那些有功之臣。

那一时期,黄马褂含金量还是挺高的,一件黄马褂都是成千上万人的尸骨换来的。

黄马褂后来变得烂大街,那是因为晚清的麻烦事太多,清廷急需有人卖命,黄马褂这东西实质上又不值什么钱,于是慈禧太后迫于现实的需要就把规矩坏了,遇事一高兴就赏黄马褂,就连给她开火车的司机都能得到一件黄马褂。

可话又说回来,黄马褂烂大街归烂大街,但在许多人甚至洋人的心目中,它依旧还是权势荣耀的象征,关键看怎么个穿法,由谁来穿。

晚清时候,黄马褂怎么个穿法算牛逼呢?身穿黄马褂,头戴三眼花翎,也就是说能同时被赏赐黄马褂和三眼花翎。

有清一代,甭管早晚,清廷在赏予大臣这两样荣誉时,一直是比较谨慎的。

当时,得到哪种层面才能享受这样的待遇呢?

李鸿章那样的股肱之臣。

有一个历史细节很能反映黄马褂加三眼花翎对朝臣意味着什么。1894年9月16日,朝鲜平壤失守,次日翁同龢抨击李鸿章:“合肥(李鸿章)事事落后,不得谓非贻误。”

光绪皇帝一怒之下,为惩戒李鸿章,首先干的不是撤职,而是拔去李鸿章三眼花翎,褫去黄马褂。

说到这里,李鸿章的那一件黄马褂不能不提。

清廷复用李鸿章,最重要、最具标志性的动作不是别的,而是赏还三眼花翎、黄马褂。1895年3月24日下午4时,李鸿章在日本马关春帆楼和伊藤博文进行第三轮谈判。谈判结束后,满腹心事的李鸿章步出春帆楼,坐轿返回驿馆。谁知,就在快到驿馆时,日本浪人小山丰太郎突然从人群中蹿出,不由分说,朝李鸿章脸上就是一枪。

李鸿章左颊中弹,血染黄马褂,倒在血泊之中。昏迷之际,李鸿章还不忘叮嘱随员,要求将换下的黄马褂血衣保存下来,不要洗掉血迹。

李鸿章哀叹说:“此血可以报国矣。”

是的,那时候普通的黄马褂十两银子不值,但李鸿章这件黄马褂却在马关谈判中价值上亿量白银。

后来,各国洋人对李鸿章的黄马褂也极其感兴趣,甚至有些敬仰之情。1896年8月28日,当李鸿章来到纽约访问时,据说有50万美国人争睹李鸿章以及他身上的那件黄马褂。

如果用现在的眼光看,作为皇权的道具,黄马褂这玩意还是很成功的。

身份象征的黄马褂,为何到了晚清成了烂大街的东西?

清朝的“黄马褂”一开始是很拽的哟,能够穿上的人在那个时代是非常光荣有面子的。

什么人才可以穿呢?

第一就是保卫皇帝的贴身侍卫,就是常说所谓的大内侍卫。所以皇帝一出门就只见黄黄的人一大片。只是,大内侍卫的黄马褂在离任或者退休以后就不能带走,也不能再穿。

第二种,清朝皇帝每年都要去承德一带打打猎活动活动,名曰围猎。打猎打得好的满清贵族便称为勇士,皇帝赏黄马褂一件表示奖励。

第三就是那些皇帝认为有特殊贡献的大臣,比如汉人左宗棠、李鸿章等少数人物。

第四种更少了,一般就是在国家危难穷困时为国捐钱的大商人。

可是到了后来清朝渐渐腐杇衰败,大清皇帝都成了摆设,国家贪腐成风。没办法,穷了,为了钱,皇帝便做了很多的黄马褂售卖,一开始几百辆银子一件,再后来几十两银子一件,当然满街都是穿黄马褂的了,可以说真的是烂了大街。

可见,黄马褂的兴衰和帝国的兴衰史紧紧联系在一起的啊。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。