黄土高原为什么不植树造林?

谁说黄土高原没有植树造林?相反近些年国内主要新增的森林面积,黄土高原地区占了相当多的一大部分,黄土高原地域的各个省区的森林覆盖率都出现了非常显著的上升,甚至超过了不少南方的省份,这些杰出的绿化成果都是看得见的。

黄土高原,顾名思义自然是因为其遍布的黄土地,作为中国四大高原之一,黄土高原乃是华夏文明重要的发源地,却也是著名的贫瘠之地,水土流失非常严重,环境相当脆弱。其实在数千年前,黄土高原也不是如今黄土飞扬的模样,而是水草丰美森林茂密的沃土。在千百年前,黄土高原还生活着大象、犀牛与老虎等动物,都证明着黄土高原的曾经。

由于黄土高原地区土质松软,非常适合农耕,也成为了华夏文明在此兴起的重要因素,然而文明的兴起却也带来了环境的破坏。从西周定都镐京开始,直到隋唐的上千年岁月里,黄河流域尤其是黄土高原一带,一直都是华夏文明的中心所在。而上千年的大兴土木与农耕,加上人口增长,使得流域之内的森林破坏与水土流失不断加剧。

从隋唐时代开始,关中平原与几乎整个黄土高原地区的环境都发生了骤变,而当时的平均温度也急剧上升,干旱加剧水源骤减。从隋炀帝兴建东都洛阳开始,之后的王朝就开始考虑将王都搬离关中,唐朝之后,黄土高原一带基本失去了文明中心地位。从五代之后,黄土高原地区无论是人口还是经济发展等方面,都已远远不如华北平原与江南地区。

按考古发掘基本测定,黄土高原的植被覆盖在宋朝的时候大致还有30%上下,然而到了明清就已不到4%,除了偏远的山区之外,大多数区域几乎都是植被稀疏,一到冬天就荒凉一片。除了森林的覆盖率锐减之外,黄土高原之内的草场也退化严重。

与此同时,受到黄土高原水土流失严重的影响,原本在汉朝还被记载为“其水色白”的黄河,河水已变得相当浑浊,本来被称作“河水”的黄河,逐渐变成了真正的“黄河”。环境的破坏,使得整个黄土高原千沟万壑,荒凉一片,黄河也因此成为世界上含沙量最大的河流。

为了改变这种状况,从上世纪后期开始,黄土高原之内省区纷纷开始进行大规模的退耕与植树造林、种植其他植被的活动。由于数千年来的环境变化,黄土高原地质特殊,土壤非常贫瘠而且松散,直接进行树木种植存活率很低,所以,在黄土高原种树也不是容易的事。

通常在黄土高原进行绿化的主要方法,就是先进行草场与低矮灌木的种植建设,有些地方还有平整梯田,然后再进行树木种植,相对于气候湿润土层深厚的其他地方,黄土高原的绿化进行得异常艰辛。从1998到2018年,仅是陕西一地就投入超过230亿元用于公益林的建设,建成的公益林面积超过3750万亩,陕西的森林覆盖率已超过了43%。

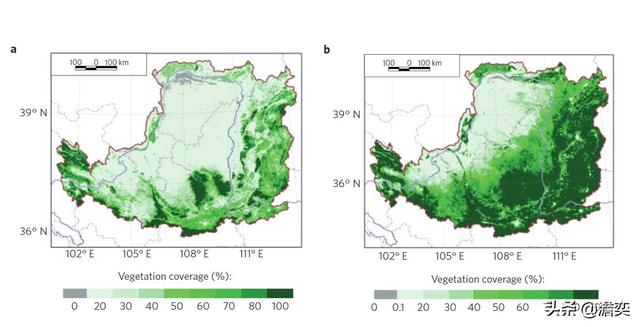

通过卫星地图的变化来看,以陕北地区为中心的整个黄土高原地区是多年来,整个中国乃至亚洲连片植被增加幅度最高的地方,以陕西榆林为例,其森林覆盖率从1949年的不到1%提升到了如今的33%。整个黄土高原的绿化,得到了非常显著的提升,去过黄土高原的人可以很轻易看出这些年来黄土高原的绿色变化。

整个黄土高原的森林覆盖率,目前已达到27%,如果算上低矮灌木与草地等,黄土高原的植被覆盖率已超过了65%,这是个非常了不起的程度,黄土高原核心的陕西与陕西,森林覆盖率分别位居全国第14与第23,。黄土高原大规模的植树造林,使得黄河成功摘掉了世界含沙量最高河流的帽子,黄土高原边缘4.22万平方公里的毛乌素沙漠也即将消失。

黄土高原为什么不植树造林?

导读:黄河水逐渐变清,泥沙流量减少,水土流失得到了一定的控制,黄土高原的生态环境趋于好转,和植树造林,种草固沙,发展经济林有很大的关系。

黄土高原面积之广,治理难度大,有的地方还没有兼顾到,但这不影响我们的治理成绩,国家一直在努力,我们需要用发展的思维去看待问题。

黄土高原,为中国四大高原之一,是世界分布最集中且面积最大的黄土分布区,横跨七省,面积64万平方千米。

黄土高原特殊的地形地貌和气候环境,一直以来就是世界水土流失和生态环境比较脆弱的地方之一。

而在我们的印象当中,一说黄土高原,自然就想到了头上围着白毛巾的陕北农民和出色的陕北文化,信天游的歌声传天下。

世世代代生活在黄土高原的农民,自然有着靠山吃山的本领,既然老祖宗把我们留在这个地方,我们就要生存下去,而且要生活的更好。

黄土高原的沟沟壑壑,少的可怜的降水,逼迫农民结构调整,种植耐旱的谷子,适宜土层结构的马铃薯,特别是马铃薯的产量还是很惊人的。

适宜种植粮食的种粮食,不适宜的改种经济林,曾经的陕北农民种植苹果,效果不理想,后来改种大枣,获得丰收,结果是在一次次的摸索中发展的,这里就不得不提一下科研的重要性。

西北农林科技大学,是西北地区顶尖学府,有很强的科研力量,这几年没少在陕北地区推广,科研不能被捂在实验室,应该走向市场,为民造福。

陕北的大枣就是科研力量结出的硕果,当年的老百姓知道大枣是可以在这个地方种植的,但是不知道怎么种,方法不得力,西农的教授就手把手教农民种植,把高大的枣树改为矮化树种,改进了灌溉技术,引进滴管,节水又高产。

对农作物、经济林的改造,提升农民收入的同时,也是对黄土高原的再改造,再利用。

西农在帮助农民致富的同时,也不忘黄土高原的水土保持工作,承担着国家黄土高原治理的课题研究,应用到具体的场景也很多。

一、修建梯田,筑坝截洪,引流灌溉

这些措施更多的是为农民造福而设立的,是为了百姓增收所想,西高东低的地形结构,为了蓄水,梯田就是最好的选择。

二、植树造林,保持水土

从卫星地图上看,黄土高原明显变绿,根据当地的土壤条件和气候环境,选择适宜的树种,有经济林,也有专门的水土保持树种,有灌木林,也有飞播草皮,既有经济效益,也有生态效益。

黄土高原治理取得了很大的成效,这里有国家科研力量的支撑,有世世代代农民的不懈努力,我们有理由相信,未来的黄土高原一定是金山银山。黄土高原为什么不植树造林?

雄伟壮丽的黄土高原绵亘千里的景象蔚为壮观,几千年来无数文人墨客在此吟诗作画。鲁迅先生曾在篇地质佚文中这样写道:“中国黄土高原为第四纪初由中亚沙漠独藉风力,扬沙而东形成,并引起河水变黄成为黄河。”一代伟人毛泽东也曾在此发出“江山如此多娇”的感叹。人们在赞叹之余,也会引发思考:为何黄土高原不植树造林?

黄土高原海拔约为1000~1 500米,高原上的黄土主要是一种未固结、无层理的粉沙。厚厚的黄土完全掩平了这里先期形成的地形,土层厚度达30~ 50米最厚的地方甚至超过了200米。黄土由北向东南方向逐渐变薄,颗粒由粗变细这种黄土地貌在世界上许多地区都能看到,如欧洲、南北美洲的有些地方就分着黄土,但面积和厚度却无法与中国西部的黄土高原相提并论了。

正因如此,黄土高原地表多为石英沙,没有腐植质,如果植树造林的话,无法给树木提供养分,而且地下水埋藏也比较深,树木也很难汲取到水分。自此黄土高原的森林修复工作困难重重。如果要想长久的保持生态平衡,还要有当地居民的支持。任重而道远啊!

黄土高原为什么不植树造林?

在我们的印象中,黄土高原的地表千沟万壑,水土流失严重,很多风沙从这里起源吹向四方,生态环境十分恶劣,那么为何不通过多种树来加以改善呢?其实黄土高原的地形地貌,是由于长期的地质演化和气候特征影响下形成的,要改善这种地貌形态,是一个长期性、系统性的循序渐进过程,不能仅单纯地一味植树造林进行改变。

黄土高原的区位和气候特征黄土高原位于我国的中北部,从行政区划上看包含甘肃、宁夏、青海、内蒙古、陕西、山西、河南7个省(区)的大部分或者局部区域,东西长近1000公里,南北宽750千米,总面积达到64万平方公里,从西向东海拔呈逐渐降低趋势,海拔区间在2000-1000米之间,这个区域是世界上黄土分布最集中、覆盖面积最大的高原。

从气候类型上看,这里属于典型的温带大陆性季风气候。冬季和春季极地干冷气团在这里占据主导地位,气候寒冷干燥多风;夏季和秋季西太平洋副热带高压和印度洋低压在这里交替控制,气候炎热多雨。降雨量从东向西逐级递减,东部的山西高原区域年平均降雨量可以达到600毫米左右,属于半湿润区;中部的陕北高原年平均降雨量降到350毫米左右,属于半干旱区;西部的陇中高原年平均降雨量仅有200毫米左右,属于干旱区。

黄土高原土质的形成黄土高原目前的这种以粉沙为主的土质形成过程,离不开长期的地质作用、气候因素和外力搬运的三重影响。

从地质作用上看,可以追溯到6000多万年以前,随着地球板块的漂移,印度洋板块逐渐向北移动,然后与亚欧板块发生剧烈性的持续碰撞,印度洋板块由于密度较大,便以“俯冲”姿态斜插进亚欧板块的大陆地壳之下,从而不断地抬升青藏高原,形成了目前仍然还在持续增高的喜马拉雅山脉。

从气候因素上看,青藏高原不断抬升的这种持续性地质作用,极大地影响了我国中西部地区的大气环流,原本来自西太平洋和印度洋的暖湿气流可以顺畅地抵达我国西部和北部地区,基本呈东西走向的喜马拉雅山脉,阻挡了大部分来自印度洋暖湿气流向北移动的通道。经过漫长的历史时期,我国西北部地区越来越干旱,逐渐形成了大面积的沙漠和戈壁地貌。

从外力搬运上看,在逐渐形成的沙漠和戈壁上,由于昼夜温差的加大,这里原来比较大的岩石,发生崩解的速度和程度要比别的地区大得多。那些破碎程度非常大的岩石,最终形成了粒径在0.05-0.005毫米之间的粉砂以及粒径在0.005毫米以下的黏土。这些细小的颗粒在风力的作用下,很容易被带到空中从而转移到别的地方。我国中西部地区盛行西风,在常年风力输送下,这些被分解的细小颗粒就被带至东部地区,最终在黄土高原区域堆积。

黄土高原土壤的性质受风力输送和重力的影响,黄土高原的西部地区土壤以粉砂为主,土质比较松软,水的渗透性比较强,土壤的结合力不强,容易被水冲刷。黄土高原的中部和东部地区,土壤以黏土或者黏土和粉砂混合物为主,其中含有大量的碳酸盐和其它易溶性的盐类,遇水时容易分解扩散,干燥时容易聚集板结。

正是由于黄土高原土壤的这种性质,一方面在降雨比较集中的时候,地表径流会严重冲刷岸边的土壤,使土壤发生裂解,形成千沟万壑的地表形态。另一方面,在干旱的时候,土壤就会板结,肥力不高,而且表层极易受大风影响脱离地面,形成沙尘天气。于是,这个区域就形成了世界上水土流失最为严重、风沙产生量最高、生态环境极其脆弱的地区之一。

植树造林的投入产出比要改善一个区域的生态环境,通过植树造林或者种草的方式,逐步提高植被覆盖率是最基本也是最核心的措施。但是,必须要结合区域的气候条件、水资源分布、土质特点以及人力等因素统筹进行考虑,这里有个投入产出比的问题。

拿黄土高原来说,这里的气候特征是比较干旱少雨、水资源量不足,这里影响植树造林成活率最关键的影响因素。而大部分的树种的成活,必须要有足够的水源补给作为保障,否则投入了大量人力物力和财力,一旦满足不了水源的需求,则树种就会有极大的可能枯萎死亡,或者根本不能正常生长,反而影响了树种周围其它植物的生长,得不偿失。

另外,黄土高原的土质比较松软,有机质含量很低,涵养水源的能力也有限,即使大量浇水,也不能够有效保证水源的存贮,大部分都会很快地渗透散逸。因此,一味地追求植树造林,在黄土高原实施起来不但有主观人为方面的困难,在气候和土壤的客观方面也没有很好的保障。

黄土高原生态恢复的解决方案基于以上的分析,我们要治理黄土高原,不能急功近利,试图一蹴而就。而是要采取循序渐进的方式进行梯极分区域治理,我们国家这么多年以来也是这么做的。

比如,在水资源和降雨量相对丰富的东部区域,可以适当增加种树的数量和规模,通过种树、种草相结合的方式,提高水源涵养能力。

在黄土高原的中部和西部地区,以种草生物恢复措施为主,辅助以修建梯田、修建挡土坝等工程措施,逐步提高土壤表面抵御风力和水力侵蚀的能力,有效减少水土流失,在此基础上扩大种草覆盖范围,减少水的渗透流失,逐渐提高水源存贮和吸引能力。

另外,也要改变以往粗放式的农牧业生产方式,最大限度地减少没有规划性的放牧频次和数量,在中高坡地区实施退耕还林还草,逐渐实现自然生态恢复。通过我国近几十年的努力,黄土高原的植被覆盖率稳步提升,目前已经达到60%以上,以前那种“面朝黄土背朝天”的景象已经发生了质的转变,这里的生态面貌已经焕然一新。

黄土高原为什么不植树造林?

怎么会这么问呢?黄土高原在陕北(延安,榆林)这个地区。从98年国家实施退耕还林政策以来,延安共完成退耕还林1077.46万亩,完成营造林2134.6万亩,植被覆盖度从2000年的46%提高到目前的80%以上。气象资料显示,退耕还林,生态修复,使延安沙尘天气明显减少,由退耕前每年27.2%次减少为每年2.7次,城市空气“优、良”天数2018年达到315天,“圣地蓝”成为延安人民引以自豪的靓丽新名片。生态好了,红腹锦鸡、黄喉貂、野猪等动物们回来了,包括在富县子午岭发现的最大华北豹野生种群,它们纷纷来到黄土高原上安家筑巢,繁衍生息,享受着属于动物世界的那份乡愁。

黄土高原为什么不植树造林?

作为一个土生土长的陕北人,可以和大家聊一聊这个问题!

黄土高原—面积广阔纠正一个误区———很多仅仅知道陕北(榆林市,延安市),事实上黄土高原面积广阔63.5万平方公里。

黄土高原为中国四大高原之一。广义上的黄土高原即黄土区,黄土面积63.5万平方千米,其中原生黄土38.1万平方千米,次生黄土25.4万平方千米,主要由山西高原、陕甘晋高原、陇中高原、鄂尔多斯高原和河套平原组成。

黄土高原绿化手段之一——退耕还林题主所说为什么黄土高原不植树造林,可能是黄土高原知之甚少。

事实上,黄土高原以我们榆林为例,从2003年就开始退耕还林。退耕还林后,每年都给农民退耕补贴,具体到哪一年停止,我也不太了解。但是补贴有限,远不如耕种收入可观。为此,在退耕还林的同时,为了让农民致富。于是,政府还林的时候部分林地是栽植经济树木(杏,核桃,桃,枣这些)。

这些年,我国城市化日益加快。农村居住人口渐少。目前主要以老年人和养殖业主体为主。所以,经济林也逐渐无人看护,以种地为生计的农民也屈指可数,部分耕地也变得荒化。但是绿化程度还是不错的。

禁止放牧,保护绿植再加上,退耕还林开始后,禁止了山上放牧,极大保护了绿化植被。以前,陕北那种头上拢白手绢的“拦羊老汉”—放羊的老头已经不怎么看到了。

沙尘暴不见了近年来,沙尘暴天气越来越少也归功于环境的改善,植被的大量覆盖。还记得小时候春天的沙尘天气,那真是能见度不足1米。这种天气,在我印象中已经好久不见了。

防治水土流失——修建梯田根据老人们讲,梯田主要修建在上世纪40-60年代。梯田有效拦截了水土流失,也将坡地变平地,方便耕种。

苹果成了陕北人新的致富来源随着环境气候的改变,苹果也北扩西进。陕北变得适合苹果种植了,而且以榆林南到延安北的苹果最优生区。近年来,响应省政府的苹果千亿计划。米脂县在政府的领导下,确定了苹果为主导产业,近年来以发展到22万多亩,挂果面积8万多亩,产值3亿多。像苹果这样的经济树木,一边美化了环境一边致富了果农,还带动了贫困户脱贫。

其实,黄土高原以前是森林据史料记载,黄土高原在秦汉以前是森林和森林草原地带,但近2000年由于长期以来的人为破坏,使大面积的森林逐渐消失而成为今日的荒山秃岭。

上古时期更是海洋和森林地貌交错出现过。正是因为这样,陕西北部,山西甘肃等地能源聚集。煤、石油、天然气这样的化石能源都是动植物的残体经过数百万年甚至亿年变化而来。煤的原料是植物,埋藏较浅,所以容易开采。而石油、天然气原料则是海洋动物残体,埋藏较深,难开采。化石燃料的发现也证实了黄土高原地区的地貌演变。

总结黄土高原近二十年来绿化覆盖率,逐渐提升。黄土高原典型的丘陵沟壑地貌,给我们的耕种以及后来的的退耕还林带来了很多的困难,但是我们还是迎难而上克服一个个困难,我们的环境才逐渐改善。如今,黄河的水也变得没那么黄,沙尘暴也消失了。相信在我们不懈的努力下,黄土高原环境会更好。

原创作品

图片来源网络,侵删。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。