长江中下游适合粮食稻谷的生长,为什么古代人一开始都集中在黄河流域?

现代看来亚热带还有热带地区的确是非常适合粮食乃至大多数的农作物生长,然而在古代这些地区的生存环境其实是非常恶劣的,适合植物生长却并不适合人类生存。古代的长江流域,相对于北方的黄河流域而言,实在“不是人待的地方”。

虽然在长江中下游地区,在古代诞生了河姆渡、良渚等诸多灿烂的古人类文明,可整体来说,长江流域当时的生存环境可没那么好。首先就是气候方面,长江流域主要属于亚热带季风气候,在今天看来似乎也没什么,最多也就是湿润些、夏季闷热些,然而千百年前,长江流域湿热得可不是一点点。

古代的长江流域,终年高湿而炎热,尤其在夏季更甚,而在这样的环境之中,适合生长的不仅仅是各种粮食作物,还有大量其他的动植物。由于整体环境比较原始荒蛮,加上条件适合,长江一带当时处处都是茂密的森林,而森林之中常年弥漫着山岚瘴气,到处都是虎豹豺狼与蛇虫毒物。说得再夸张些,以前的长江流域跟现在的亚马孙雨林等热带原始林区的荒蛮程度,有得拼。

而且,虽然长江流域适合稻谷生长,但大多数地区,真正变成良田还是在人类文明发展到了一定程度以后。长江地区土壤黏性很高,容易结块,如果没有比较优良的农业工具与技术辅佐,其实并不适合用作农业发展。

在生产力水平普遍不是很发达的时代,想要开发土壤条件并不理想的长江流域,难度还是非常大的。毕竟相对来说,北方的黄河流域不仅土壤肥沃,而且土质更加疏松便于耕种,也不是古人更加聪明,条件摆在那里,哪个更容易耕种更便于发展一目了然。当时人口也没那么多,对土地的需求也并没那么惊人,既然有黄河流域,自然也不想着去长江沿岸费劲。

当然,长江流域乃至更南方一些的地方,都出现了不少与黄河流域文明同时期甚至更早的文明,但受制于自然条件的限制,这些“南方文明”长期都处于一种龟速发展的状态。长江流域正式大规模开发之前,长期落后于北方文明发展速度的典型标志,就是人口上的巨大差异,虽然南方文明出现得也非常早,但发展程度一直没那么理想,人口也不多。

远古时期,农业发展条件相对优越的黄河流域出现的文明,依靠自然条件的先天优势迅速壮大起来,逐渐也就成为了“华夏”的所在。先秦时代开始,中原各国都以正统自居,除了地处西陲的秦国,当时主体位于长江流域的楚国即便再强大,再富有,仍旧被北部诸侯视作“蛮夷”。

其实也不能说是古人都集中在黄河流域,古代的长江流域人口其实也不算少,只不过相对于黄河流域不能比,而且因为文化、经济上的巨大差异,北方人口的增长速度也远远超过南方。对当时的人来说,即便是迁移,一般也都是向黄河流域迁移,就像现在的人口迁移都是欠发达地区向发达地区迁移,没听说过有几个是反其道行之的。

长江流域的逆变,还真不是自然的多大改变,还是因为人的原因。

三国魏晋时代,由于中原长久战火纷飞大量百姓流离失所,被迫前往当时被中原视为“蛮荒”的江南一带,虽然动机的被迫的,可客观上这些人带去了大量中原先进的生产技术与生产工具,还有大量的劳动力,这些都极大程度上促进了长江流域的开发。

所谓“人定胜天”,魏晋时期开始到后来的宋朝南渡,大量的北方人口迁入都使得长江流域的环境得到极大改善,长江流域本来各种不利条件在技术的改造之下,反而变成了巨大的优势。土地肥沃、地广人稀、气候湿润等,成为长江流域彻底翻盘,直接逆袭取代黄河流域,成为新的经济与文化中心的最主要筹码。

长江中下游适合粮食稻谷的生长,为什么古代人一开始都集中在黄河流域?

我们认识古代的事儿,要以历史的眼光去看。

一,从气候条件和地理环境来说,古代黄河流域比长江流域更适应人类生存。

(1) 黄河流域属温带,长江流域属亚热带。据史料分析,远古时代温度普通比现在高,黄河流域明显比长江流域适宜人生存。

(2)黄河流域气候比较干燥,长江流域雨多,河流多,加上高温,那种湿热的环境使人难耐且容易生病。因此黄河流域更宜居。

(3)出行方面黄河流域比长江流域方便。黄河流域多平原,长江流域多河流湖泊丶沼泽。古时多是走旱路,车是主要运输丶作战工具,显然长江流域是很不适应的。

二,生产种植方面,黄河流域比长江流域更适宜。

黄河流域多平原,土地肥沃,且四季分明,适宜种植各种蔬菜粮食作物,更重要的是限于当时极低的生产为,土地种植比长江流域的水田种植要方便和轻松的多。

总上所述,当然古代人多在黄河流域居住发展。

长江中下游适合粮食稻谷的生长,为什么古代人一开始都集中在黄河流域?

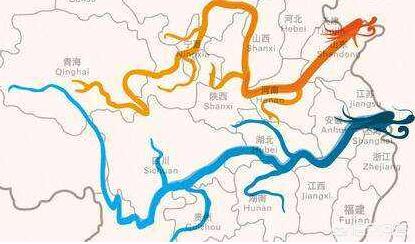

谢谢邀请,我国位于亚欧大陆东部,地势西高东西成三级阶梯状分布,所以我国的许多大江大河都发源于西部的青藏高原,然后自西向东流向大海,其中长江和黄河是我国河流中最典型的代表,这两条河流都发源于我国青藏高原的巴颜克拉山,自西向东奔流入海。长江是我国最长的河流,全长6300多千米,是世界第三长河,也是我国年径流量最大的河流;黄河是我国第二长河,全长5464千米,是世界第五长河,由于河水中含沙量很大,颜色偏黄,所以称为“黄河”。

长江和黄河都在河流的中下游地区形成了广阔的冲积平原,如果以秦岭淮河为界来划分,那么黄河下游地区位于秦岭淮河一线以北,冲积形成了“华北平原”,而长江中下游地区位于秦岭淮河一线以南,冲积形成了“长江中下游平原”。这两个平原都是我国地势低平、土壤肥沃、灌溉水源充足的地区,有着十分优越的农业生产条件,我国先民在很早之前就已经聚居在长江和黄河的下游地区,所以长江和黄河都被我们称为“母亲河”。隋代地图(公元612年)

我们发现长江中下游地区的自然条件,特别是气候条件是要优于黄河中下游地区的,长江中下游地区属于“亚热带季风气候”,热量和水分条件都优于黄河中下游地区的“温带季风气候”,但是,在历史上的很长时期内,也就是在唐宋之前,我国的人口和经济中心都在北方黄河中下游地区,而到了唐宋以后人口才逐步往长江中下游地区聚集,这是为什么呢?要回答这个问题我们要从两个角度来看,首先是自然条件,我们知道气候本身具有周期性的变化,据研究,在我国唐代之前,当时我国的黄河流域比现在要温暖湿润的多,也是十分适宜人类大规模生产生活的。明代地图局部(公元1433年)

其次是人文条件,也就是我们需要放在当时古人的视角来看待问题,当时我国是农业文明时期,生产力水平还十分弱后,我国长江中下游地区对于古人来说存在很多的现实困难。比如,长江中下游地区气候更为湿润,也就意味着植被更加茂密,大量的原始森林,那些参天大树,都是古人难以对付的。还有,长江中下游地区河网密布,支流众多,陆地被划分成的许多的小块,那些河流对于古人来说就是一道道天堑,虽然可以利用船只通行,但是交通还是十分不便。最后,长江中下游地区气候潮湿闷热,容易滋生瘴气毒虫,古代先民很难克服,容易引发传染病。长江经济带分布图

长江中下游适合粮食稻谷的生长,为什么古代人一开始都集中在黄河流域?

从气候和农作物生长所需环境的角度看,长江中下游地区无疑更适宜稻谷生长。可是,根据史书记载和考古发现我们得知,中国古人一开始主要集中在吃小米的黄河流域而不是吃大米的南方——五帝时代如此,夏商周时期也是如此。这是为什么呢?请听小牛细说原委。

一、在人类早期,长江中下游地区与黄河流域驯化的作物不同。就气候而言,北纬30°上的长江中下游流域优于北纬35°的黄河流域:前者位于亚热带地区,气候温暖,空气湿润,土壤肥沃,地势平坦,水网密布,有灌溉与交通之利;位于暖温带的后者则在对应各项上,几乎项项都处于劣势。不仅如此,南方先民一开始就选定了产量高的水稻作为种植作物,而北方先民则不得不种植耐旱的粟黍(两种小米)作物。人们在长江中游的彭头山、八十垱等文化遗址中发现的水稻遗存,说明早在9000年前那里就有了水稻农业。在河姆渡等处发现了水稻生产遗址,其稻谷遗存竟有几十厘米厚,据估算当时此处储备的稻谷有24万斤,这也充分说明距今7000年前长江下游地区已成为水稻驯化中心。同时期黄河流域的先民们,则是从事着粟黍的驯化种植,早早地就面朝黄土背朝天了。

不过,无论南方还是北方,水稻与粟黍等驯化作物都不是一开始就成为先民主食的,他们的食物主要借助野外采摘、狩猎、渔捞等方式来获取。只有到了新石器时代中期{公元前5000年—公元前3000年)甚至更晚时期,水稻粟黍才成为南北先民各自主要食物来源。耐人寻味的是,从接续下来的时期开始,在北方黄河流域而不是在南方长江流域出现了早期国家,如传说中的虞舜、夏禹和考古发现的二里头等地方,中国早期先民主要居住于这些区域。此时,粟黍与其他驯化动植物登堂入室,成为祭典上的祭品,也显示了它在经济生活中的重要地位。

二、必要条件的匮乏,导致水稻难以大规模种植,长江中下游的土地无法承载更多的人口。与粟黍等作物相比,水稻当然具有较大的优势了:产量高,口感好,适于大面积栽培……但是,水稻种植对生产设施要求较高,比如要有稳定的水源,需要挖掘修筑水渠,建设平整的稻田……这些工程对于刚刚摆脱原始社会的先民而言,却比登天还难,因为他们组织不起来大规模精密作业。再进一步说,那时候,他们缺乏稻田建设和水稻种植的有效工具:从考古发现中,我们可以看到,八十垱遗址出土的石器主要是砍砸器和燧石石器,主要用于采集果实和点火,并没有用于建筑和农业生产的工具。而在河姆渡遗址所发现的生产工具是用大型动物肩胛骨制成的骨铲,较之此前这已是伟大的历史进步了——先民终于有了水稻生产专用的劳动工具了。然而,使用这种工具也难以开展大规模的生产作业活动:试想一下,靠骨铲一下一下地掘土,何时能开出半亩方田来?所以,早期在南方没有形成规模农业,人们的劳动所获有限,无法养活更多的人,相较中原地区,那里的社会发展水平还是相对落后的,未能形成较多的大型聚落。

三、黄河流域独特的地理环境和生产条件,使早期中国古人集中居住于此。黄河流域的气候土壤水文条件远远不如长江中下游地区,这是不争的事实。但是,在人类早期,那里也有明显的优势。中原地区的黄土地土壤细腻疏松,便于耕作,对农具要求也不高。粟黍作物适宜生长在干旱少雨的地方,它不需要太多的水分,不必修渠打井来灌溉,田间维护也较为方便。农夫使用简单的木石工具就可以完成犁地、播种、间苗和收获等农活,七八千年前的磁山遗址出土的石铲、石镰和粟类遗存可以佐证这一点。而仰韶文化遗址中出现了石刀、陶刀等更锋利的工具,出土了大量被屠宰的家猪的骨骼,挖掘出用于祭祀的玉器钺和环,发现了用于丧礼的颜料朱砂和它的研磨工具,发掘了室内面积达204平方米的建筑地基……种种迹象表明,黄河流域这一时期农业生产已经形成规模,先民们建立起社群,举办了以猪肉为祭品的仪式,社会出现等级化,产生了贵族阶层,渐渐形成了一批较大的聚落——经济基础的发展,带来上层建筑的变化,此时的社会形态也一步步走向国家的模式。

钱穆先生曾指出,中国文化发生于黄河流域。他指出一个有趣的现象,该地区既无交通之便,又无灌溉之利,可偏偏成了中华民族先民的聚居区和文明昌盛的地方。他发现,形成此局面的关键,不在于黄河的干流,而在于支流——在那里构成了一个既有高山屏蔽,又有河水阻隔的安详平静的地带。古汉语给我们留下了一个字“汭”,其意为“水相入也”,也就是两条河流交汇处的意思。许多叫“渭汭”“泾汭”“洛汭”的地方,都是黄河与支流交汇之处。那里是农耕发达的区域,也是人口繁茂的地方,星罗棋布的河流交汇处成了中华文化的摇篮。这样也就形成了古代黄河流域人口长期比长江流域多的局面。

长江中下游适合粮食稻谷的生长,为什么古代人一开始都集中在黄河流域?

你的问题第一句话是对的,长江中下游确实是适合农业发展的好地方,但第二句话,也就是提出的问题就明显不对了,黄河流域只是文化期各个文化汇集地而矣,远古时期的中华文明是满天星斗式的发展。约5000年前,北有红山文化,南有良渚文化,东有大汶口文化,西有仰韶文化,诸多文化融合汇集使中原龙山文化逐渐走向国家文明形态,形成早期的华夏文明。

另一点值得注意的是,长江下游的良渚文化消失在距今约4000多年前滔天的洪水之中,淹没了一切,留下了大禹治水的传说。

良渚古城遗址是中国5000年文明史的见证。作为5000年前中国长江下游环太湖地区的一个区域性早期国家的权力与信仰中心所在,它以规模宏大的古城、功能复杂的水利系统、分等级墓地(含祭坛)等一系列相关遗址,以及具有信仰与制度象征的玉器,实证了5000年前中国长江流域史前社会稻作农业发展的高度成就。

长江中下游适合粮食稻谷的生长,为什么古代人一开始都集中在黄河流域?

那时人的大脑,对外开发为有限。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。