英联邦目前有多少国家?它们是怎样的关系?

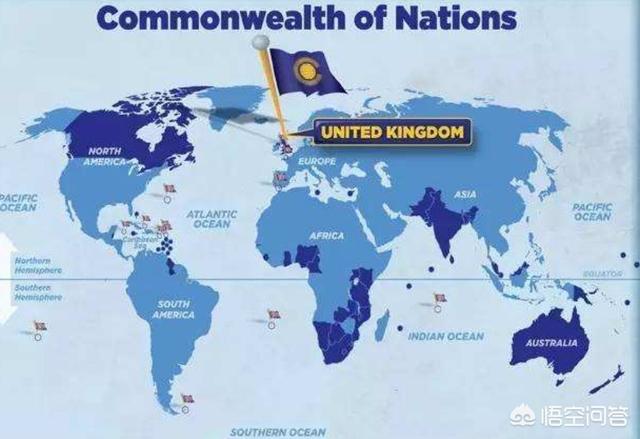

虽然叫做“联邦”,但英联邦连“邦联”都算不上,因为英联邦只是一个国际组织。原本的英联邦一共有53个成员国,而2016年马尔代夫脱离英联邦,如今的英联邦剩下了52个成员国。

曾经号称“日不落帝国”的大英帝国,将殖民势力扩展到了世界的几乎每个地方,殖民地遍布各个大洲。然而随着新兴势力崛起与两次世界大战的严重削弱,英国无法继续维持庞大的全球地位,英联邦应运而生——宗主国与各殖民地演变成的自治领,共同尊奉英国君主组建共主联邦,但成员国地位平衡,互不同属。

虽然英联邦尊奉英国君主为元首,但如今的英联邦元首已经让位英国王储查尔斯王子,不过英联邦内部仍旧有16个成员国尊奉英国女王伊丽莎白二世为国家的元首,比如加拿大、澳大利亚、新西兰等。而最明显的特征就是,这些国家由总理执政,最高首脑是代替英国女王象征性执行权威的总督。

都是同一个组织中的成员,自然地位平等——虽然元首是英国的王室,但那只是一种象征,英联邦的会议、英国君主对各成员国内政没有任何干涉的权力。值得一提的是,如今加拿大仍旧尊英国女王为国家元首,但加拿大总督却是加拿大人,也是加拿大自己选出来的,总督不轻易干涉政务,却有驳回加拿大总理提案的权利。

今天的英联邦,更像是一个“居委会”组织,成员国之间洽谈的都是经济、文化、民生等领域的问题,互相帮忙是给面子,互不来往也没什么太大问题。作为大英帝国荣誉的延续,英国在英联邦内部其实也并没有特殊的地位与话语权。

英联邦目前有多少国家?它们是怎样的关系?

严格地说来,“英联邦”已经不复存在,因为这个国际组织的名称早在1946年就由最初的“英联邦”(British Commonwealth of Nations)改名为“联邦”(Commonwealth of Nations),但传统的力量是巨大的,半个多世纪过去了,这个组织仍然以“英联邦”的俗名闻名于世。

要说起英联邦的历史,就得谈谈“日不落帝国”。当年英国是世界上头号殖民帝国,和其它老牌殖民帝国不同,英国一直采用一种独特的代理人制度来统治,即将殖民地分割成一个个小邦,在当地扶植亲英的代理人,组织自治政府或议会,同时任命一个英国人为总督,赋予其军政大权,作为英国国王或女王的全权代表。因此,“总督”其实早在“英联邦”诞生前就诞生了。18世纪,北美殖民地、澳洲等地已经出现“总督”,到了19世纪,除了纽芬兰、新西兰等未实行地方自治、由英国王室直辖的殖民地,其余殖民地都任命了总督。

对于一些重要的殖民地,英国国王不仅要任命总督作为自己的全权代表,还要亲自出任这个殖民地的“国家元首”,如印度,在理论上一直是“独立国家”,只不过印度皇帝由英国女王兼任。有意思的是,英国国王曾挂着“法国国王”的头衔长达几个世纪,直到1801年才放弃。

英国国王这种头顶几顶王冠的传统,后来被照搬到英联邦体制中,并一直沿用至今。

一次世界大战后,曾经的“日不落帝国”,殖民根基开始动摇,许多殖民地谋求自治,甚至干脆独立。为尽可能维系英国在这些殖民地的“实际存在”,保持英联邦国家间的纽带,英国不得不作出一些让步的姿态。1926年,英国召开“帝国会议”,声称英国本土、澳大利亚、加拿大、新西兰、南非等自治领“相互独立,地位平等,军事外交享有自主权”,只是因为“对英国王室的共同效忠”才让彼此联为一体;1931年,英国通过“西敏寺法令”,宣布正式创立英联邦,规定英联邦成员彼此间具备独立、自由、平等的关系,并基于共同的历史背景结合在一起。西敏寺法令规定,英联邦各成员可以组建自己的政府,英国国王则是“英联邦保护者”和各成员国的国王。

然而这一带有浓厚殖民色彩的体制,到了二战后就千疮百孔,难以为继,1948年,由于印度、巴基斯坦和缅甸的独立,英国国王不得不放弃了“印度皇帝”的称号,1953年又放弃了“爱尔兰国王”头衔,原有的体系无法适应新形式,不得不一再调整。1946年,英联邦正式改名为“联邦”,但习惯上仍称“英联邦”;1966年起,英联邦两年一度的领导人峰会,由国王敕令选址召开,改为在各成员国间轮流召开;1991年,英联邦通过《哈拉雷宣言》,宣称英联邦共同原则为“民主、善政和人权”,以及对共同价值观的遵守,不再强调“英帝国传统”;1997年,通过《爱丁堡宣言》,主张在英联邦范围内实现自由贸易和自由投资,这一系列改革,弱化了英国在英联邦中的主导地位,在许多问题上,英国在二战后无法左右英联邦的决议,如南非种族隔离期间,英国始终反对制裁南非,但在其它英联邦国家的坚持下,南非被全面制裁,并被迫退出英联邦。

如今的英联邦共有54个成员国,但其中只有16个国家的国家元首是英国女王:安提瓜和巴布达、澳大利亚、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、加拿大、格林纳达、牙买加、新西兰、巴布亚新几内亚、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、所罗门群岛和图瓦卢,其余38个成员国中,文莱、莱索托、斯威士兰、汤加有自己的国王,马来西亚则是由组成联邦的各州君主推选一名国家元首,另一些国家则是共和国,以总统为国家元首。比较特别的例子是斐济,斐济承认英国女王为国王,却同时选出了一个总统,因此斐济理论上是拥有两个国家元首的国家。

英联邦建立了一些常设机构,如秘书处、首脑会议、部长会议、基金会和高级委员会等,但基本上作为咨询、协调和沟通机制存在,不具备约束力。

在殖民体系崩溃的时代,英联邦曾掀起几次“退会”高潮,曾经退出英联邦和地区的国家包括苏丹、缅甸、爱尔兰、埃及、南非、津巴布韦、香港、南也门等,但随着欧洲一体化程度的加深,一些发展中国家发现,通过英联邦的纽带和《爱丁堡宣言》中自由贸易的规定,进入欧盟市场反倒更加容易,而英联邦已不再是英国一手遮天的组织,无需过多担心殖民色彩,因此不但南非、苏丹等退出过英联邦的国家纷纷加入或申请重新加入组织,一些历史上根本和英国殖民无关的国家也纷纷提出申请,如1995年加入的莫桑比克,原为葡萄牙殖民地,2009年加入的卢旺达,原为比利时国王私人领地,都与英国殖民传统毫无瓜葛。由于英联邦对这种非前英属殖民地加盟控制严格,许多申请国(如前法国殖民地马达加斯加、刚果民主共和国、阿尔及利亚,前英国保护国也门和阿曼,前意大利殖民地索马里,前葡萄牙殖民地安哥拉、东帝汶,前苏联加盟共和国格鲁吉亚,前埃塞俄比亚领土厄立特里亚等)长期被关在大门之外。

英联邦曾经规定“共同的英语”为纽带之一,如今这一规定早已过时:英联邦的官方语言有8种:英语、法语、马来语、毛利语、南非荷兰语、葡萄牙语、马耳他语和拉丁语。

英联邦曾经和“法兰西共同体”一样,不惜巨资维系“英联邦特惠制”和“英镑区”,但随着英国国力的削弱,这两项制度早在上世纪70年代就宣告结束了。

英联邦曾几度面临危机,撒切尔夫人因无法控制英联邦机构,多次流露出“英联邦是鸡肋”的看法,而英联邦内的几个大国,如澳大利亚和加拿大,国内多次出现“实行共和制”的呼声,也让英联邦的基础岌岌可危,但由于英联邦机制本身十分松散,退出比维系反倒要付出更多代价,因此短期内仍然会继续存在,并发挥相应作用。

回头来谈谈总督。

前面说过,英联邦国家的总督,实际上是由殖民地时期的总督演变而来,是英国女王的特命全权代表,主持军政大权,因此大多数独立后的英联邦国家,其总督是由殖民地总督演变而来,如澳大利亚、南非、加拿大、冈比亚等,其中一些英联邦国家独立后仍保留原有体制,尊奉英国国王为国家元首,总督就继续作为英国国王的代表存在,而另一些国家成立了共和国,总督的命运则各不相同,在南非、肯尼亚、加纳等国,总督摇身一变,成了开国总统,而津巴布韦的总督被扔上冷板凳,爱尔兰由于反感英国统治,在共和制实现之前,就想方设法把总督赶出了总督府。在格林纳达,激进的军人曾经将“代表殖民体制”的总督软禁起来,后来美国入侵格林纳达得手,第一件事就是放出总督,由他“邀请”美军干预,为自己的入侵“背书”。

由于总督是英国女王的代表,因此只有承认英女王为国家元首的英联邦国家才有总督,在目前的54个英联邦国家中,拥有总督的国家只有16个。

其实并非所有总督都是殖民时代的遗产,如巴基斯坦和缅甸,曾经出现过总督,但这两个国家在独立之前属于英属印度,总督和独立时同一天产生的;新西兰曾经是女王直属地,一直没有总督,宣布自治后为了“与体制相称”,才匆匆任命了一位总督;此外,如今英联邦总督中差不多有一半来自西印度群岛各国,但这些国家在独立前并没有各自的总督,而是同属于一个“西印度联邦”,共同拥有一位总督。

由于是殖民时代的遗产,总督曾经是英国人的特权,上世纪20年代以前,没有一位总督是非英国人。1922年12月,爱尔兰总督希利教士,成为第一位非英国籍总督,1929年,澳大利亚总理斯卡林不顾英国政府的强大压力,坚持总督必须由所在国总理提名,并最终获得成功,此后至今,大多数英联邦国家的总督都是本国人,且都由本国总理提名。

总督的身份包括女王特命全权代表,武装力量总司令等等,在议会开会时坐在正中间,但由于总督并非民选,并没有对国会或政府发号施令的权力,在加拿大、前斐济等多个国家,总督虽然名义上主持议会,却按照传统不能发出任何声音。

总督的权力多数是礼仪性、象征性的,但有时候这种象征性权力会突然被放大,如1926年,加拿大总督宾爵士拒绝了总理解散国会的指令;1954年,巴基斯坦总督穆罕默德.古拉姆发动不流血政变推翻政府;1975年,澳大利亚总督科尔爵士拒绝了政府提交的新宪法,使宪法改革半途而废。当然,总督并非只能发挥破坏作用,2008年12月,加拿大3个反对党联合倒阁,关键时刻时任总督庄美楷宣布国会休会,让当时的哈珀政府渡过了难关。

总督原本是军职,因此正规的总督服也是军礼服,但二战后,因为这种“军服总督”让人联想到殖民统治,许多国家的总督开始刻意避免穿军礼服,如南非总督基本上不穿军服了。正因如此,前加拿大总督庄美楷视察驻阿富汗加军时身着军服,反倒被看作大新闻(当然,她穿的不是军礼服,而是朴素的野战服)。

总督是不是国家元首?

各个英联邦国家的阐述是不同的。澳大利亚政府一直认为,澳大利亚总督就是澳大利亚的国家元首,历届澳大利亚总理正是基于这一认识,始终坚持由澳大利亚总理提名澳大利亚人为总督,而不接受英国国王的安排;而加拿大则始终认为,总督不是国家元首,而只是国家元首的代表,很受欢迎、且帮过哈珀总理大忙的庄美楷前总督,就因为曾在公众场合自称“国家元首”,被哈珀发言人毫不客气地公开“辟谣”。

不管是国家元首,还是国家元首的代表,总督都是个不可或缺的国家象征人物,一旦总督去世或不能视事,谁来接替他扮演这个“尊贵的大花瓶”?

在澳大利亚,临时总督一般由退休的自身州长担任;在加拿大、牙买加、新西兰,首席大法官被指定为必要时的临时总督;在巴布亚新几内亚,众议院议长是临时总督人选,而在巴巴多斯、格林纳达等加勒比岛国,总督以下还设有“副总督”,一旦总督出事,副总督就取而代之。

总督的人选,传统上都是军人或退伍军人,但二战后情况发生很大改变,总督可能是退休政客、法官、著名学者,也可能是神职人员、公务员或新闻从业人员,一般要求身家清白,知名度较高,适合作为国家代言人。

有趣的是,在一些英联邦国家,总督其实不止一个:加拿大不但有总督,10个省中的9个,还有自成体系的“省督”,他们同样直接对英王负责(理论上的),而不是加拿大总督的下级,既有省督又有省长,成为加拿大政治结构的一大特色。

并非所有英联邦成员的总督都是花瓶角色,前香港总督就不是:香港总督始终享有至高无上的特权,如实际控制驻港英军,提名并任免香港立法会议员等,是货真价实的香港“一把手”,之所以如此,是因为香港始终不是什么“自治领”,一直维持着殖民地形态,因此香港总督的权力自始至终,也就一直和殖民地时代的总督一样大。正因如此,香港总督一直是英国人,且往往由一线政客担任,许多前香港总督卸任后,出任英国或欧盟的高级职务。

英联邦目前有多少国家?它们是怎样的关系?

我们很多人对英联邦和英联邦王国容易混淆。

英联邦是一个国际组织,而英联邦王国则是一个具有邦联性质的君主立宪制国家。

无论是英联邦还是英联邦王国,都与英国有着千丝万缕的联系。为了了解英联邦成员之间的关系,我们有必要先搞清楚英联邦王国和英联邦组织的区别:

在大英帝国时期,英国依靠第一次工业革命,国力得到空前发展,积极开拓海外疆土,逐渐成为雄踞全球的大帝国。到了1921年,大英帝国的领土面积达到3400万平方公里,成为人类有史以来面积最大的国家。此时英国领土遍布全球七大洲、四大洋。

不过,英国在经历了一战后,国力受到沉重打击,部分殖民地要求民族独立的呼声越来越大。英国统治者为了维系英国在全球各殖民地的重要影响力,无奈之下,于1931年英国议会通过了《威斯敏斯特法案》,这就是英联邦宪章。

根据法案规定:英属自治领可以获得完全的独立地位,在国际上和英国平起平坐。英国的法律对自治领不具备约束力,而自治领内部的一切事务都由自己决定,不必报备英国同意。

但有一个前提是,加拿大、澳大利亚、新西兰、南非这些由白人统治的自治领要和英国组成英联邦,奉英国国王为国家元首。换句话说,加拿大、澳大利亚、新西兰等自治领独立可以,我英国不干涉你们内部的事务,但你们的国家元首必须由我英国国家元首英王来担任。

至此,英联邦正式成立。某种程度上说,英联邦就是英国为了继续保持在各殖民地领导地位的一种政治手段。

到了二战结束后,英国又受到德国法西斯的沉重打击,更是无力管辖在全球的各殖民地,再加上全球民族解放运动高涨,要求脱离英国殖民统治的呼声日益增大。

在这种背景下,英联邦开始发生了根本性变化。

其中一些英国殖民地独立成为国家后,继续奉英国国王为国家元首,这类国家组成了英联邦王国;还有一部分殖民地独立后,完全以本国人民为意愿,选举自己的国家元首和政府首脑,但为了强化与英国的联系,这类国家和英国组成了英联邦的国际组织。

现如今,英联邦王国已经演变成了由各个主权独立的国家组成的一个共主邦联。共有17个成员国:

- 北美洲:安提瓜和巴布达、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、加拿大、格林纳达、牙买加、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯

- 大洋洲:澳大利亚、新西兰、库克群岛、巴布亚新几内亚、所罗门群岛、图瓦卢

- 欧洲:英国

这17个国家都实行英国的君主立宪制政体,国家元首均为英国女王伊丽莎白二世,由于英王常驻在英国本土,所以英王会任命一名总督代表自己在各英联邦王国履行国家元首职责。

英国女王与加拿大华人总督伍冰枝

各英联邦王国的总督一般没有实权,只具有国家元首性质的荣誉权力,比如接受各国大使递交的国书,为各国元首来访举行欢迎仪式。真正的大权掌握在内阁总理手中,总督不得干涉内阁总理的政务。

英联邦王国这种“共主邦联”性质有点类似于现在的欧盟。

欧盟同样是由各主权国家组成的,各国拥有高度的独立自主权,但欧盟内部一体化程度非常高,如同一个国家一般。现在欧盟的“三驾马车”为欧洲理事会、欧盟委员会、欧洲议会,统一管理欧盟这27个国家。欧洲理事会主席就是欧盟总统、欧盟委员会主席就是欧盟总理、欧盟议会议长就是欧盟立法机关最高长官、欧盟外交与安全政策高级代表就是欧盟外长兼国防部长。

而英联邦则演变成了一个重要的国际组织,共有53个成员国:

- 北美洲:安提瓜和巴布达、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、加拿大、多米尼加、格林纳达、牙买加、圣基茨与尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、特立尼达和多巴哥

- 南美洲:圭亚那

- 大洋洲:澳大利亚、斐济、基里巴斯、瑙鲁、新西兰、巴布亚新几内亚、萨摩亚、所罗门群岛、汤加、图瓦卢、瓦努阿图

- 亚洲:孟加拉国、文莱、塞浦路斯、印度、马来西亚、马尔代夫、新加坡、斯里兰卡、巴基斯坦

- 欧洲:马耳他、英国

- 非洲:博茨瓦纳、喀麦隆、冈比亚、加纳、肯尼亚、南非、莱索托、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、塞舌尔、塞拉利昂、斯威士兰、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚

英联邦组织的成员国,不仅有英国在非洲、亚洲曾经的殖民地国家,还包括17个英联邦王国成员。在这个组织内部,英国仍然占据主导地位,各成员国有来去自由的权利。

唯一的区别就是英联邦组织成员国之间建立外交关系后,互派大使称为高级专员,大使馆称为高级专员公署。比如同属英联邦成员国的印度和巴基斯坦建交后,巴基斯坦驻印度的外交机构不称为巴基斯坦驻印度大使馆,而称呼为巴基斯坦驻印度高级专员公署,大使称呼为巴基斯坦驻印度高级专员。

这种外交风格仅存在于英联邦组织成员内部。

现在英国国力每况愈下,为何英国还能掌控这个庞大的组织呢?关键就在于各国成为英联邦组织成员后拥有巨大的福利。

首先:英国依靠全球金融中心地位和英镑的优势,给予各成员国关税优惠,促进各成员国之间的经贸往来;

其次:在英联邦组织内部,各成员国之间的学历、成绩可以互认;

最后:英国凭借自身强大的军事、科技、教育、金融、法律等优势,帮助各成员国均衡发展。

从英联邦组织成员国中可以看出,非洲、北美洲、大洋洲的成员居多,且多是欠发达国家,所以他们在保持自身独立自主权的前提下,待在英联邦组织内部可以获得更多好处。

英联邦目前有多少国家?它们是怎样的关系?

英联邦是是一个由53个成员国组成的政府间组织,现联邦成立于1949年4月28日。他们选择维持友谊和实际合作的纽带,并承认英国君主是协会的象征性领袖,1965年,英联邦秘书处在伦敦成立,以组织和协调英联邦的活动。

从历史上看,英国传统的允许其殖民地自治的政策导致了19世纪几个独立国家的存在,这些独立国家在很大程度上由习惯于议会统治形式的欧洲人所占据,并拥有大量主权。到1931年,威斯敏斯特法令承认它们具有特殊地位,该法典专门提到“英联邦国家”。从1920年代开始,其他地区的民族主义迅速发展,产生了一系列独立的权力,从印度于1947年成立,并要求重新定义英联邦。1947年,印度和巴基斯坦成为英联邦的成员,这是第一个主要有非欧洲人口的国家,1948年,缅甸独立并被拒绝加入。1949年,印度宣布打算成为共和国,根据现行规定,该共和国需要退出英联邦。但是,在1949年4月于伦敦举行的英联邦政府首脑会议上,印度同意,如果印度可以继续加入该国,接受英王冠为英联邦成员的唯一“ 自由结社的象征 ”。该声明是第一个删除不列颠的声明,此后该组织的正式名称成为英联邦,或简称为英联邦。

英联邦还受到其他困难的困扰,一些成员选择退出该组织,爱尔兰(1949),南非(1961年)和巴基斯坦(1972年),尽管南非和巴基斯坦最终都重新加入(前者于1994年,后者于1989年,随着20世纪下半叶以前的附属国获得主权,英联邦成员数量急剧增加。大多数获得独立的附属国都选择了英联邦,该组织甚至包括莫桑比克(1995年加入),莫桑比克是第一个从未进入大英帝国或不受任何成员控制获得准入的国家。

英联邦不同于其他国际机构,它没有正式的法律或细则,成员之间没有彼此的法律或正式义务,它们通过共同的传统,制度和经验以及经济上的利益结合在一起,英联邦行动基于成员之间的协商,协商是通过会议中的对话进行的。每个成员国派遣一个使者到其他成员国首都,称为高级专员。

每两年举行一次英联邦政府首脑会议,在1971年的新加坡的会议上,成员们通过了一项宣言,重申了英联邦的自愿和合作性质,并使该组织致力于促进国际和平与种族主义作斗争,反对殖民统治和减少财富不平等,当时的领导人进一步致力于该组织的人权和民主。

英国在英联邦拥有大量的政府和私人海外投资,当英国于1973年加入欧洲经济共同体(后来由欧洲联盟接任)时,成员国的贸易特权开始减少,现在英联邦成员国已与欧盟达成贸易协定,英联邦国家的许多出口都流向其他成员国,其他文化联系包括英联邦运动会,每四年举行一次体育比赛。

英联邦目前有多少国家?它们是怎样的关系?

英联邦是一个国际组织,某种意义上讲,是英国殖民主义的产物,现有54个成员国(或属地),相互关系相对松散。

一、“丛林法则”在人类社会的体现在狮群中有一个残酷的现象:狮子因体型比老虎小很多,故常成群生活。一个狮群往往只有一头雄狮,统治着一群母狮。

当外来雄狮想统治这个狮群,首先必须打败老狮王,而后咬死所有幼狮,这样才真正统治了狮群。

有人说,动物界过于残酷,殊不知,人类社会有过之而无不及。

数百年前,强大的英国四处强取豪夺,在世界各地建立了大量的殖民地,最多时,其海外殖民地的面积达到英国本一上面积的111倍。可以说,每一块殖民地里都浸满了原住民的鲜血。

随着一战、二战的发生,美国崛起,英国日渐衰落,已无力维持庞大的日不落帝国。二战胜利后,全球大量殖民地纷纷独立,到目前为止,英国的属地只剩14个。

二、英联邦与英联邦王国每当看到英联邦这个词,我总会相起狮群。将二者对比也许并不恰当,当确实有某些相似。

狮群中,作为狮王的雄狮并不参与捕猎,但捕到猎物后它必须第一个进食。而它日常的工作,是巡视领地、赶走入侵的公狮,以及,为繁衍后代而不停与“后宫”母狮“运动”。

二战后,英国曾经的殖民地中,一些独立的国家以及属地,联合组成了英联邦。

英联邦不是一个国家,也不设权力机构,相对松散,随时可以退出。

英联邦包括澳大利亚、加拿大、南非、印度、新加坡等国家。

这54个国家或属地中,包括英国在内的16个国家,全部奉英国国王为自己国家的国家,这称作英联邦王国。

三、自己打自己上面介绍英联邦王国,说到这16个国家都承认英国国王是自己的国王,宣誓效忠英女王,这就有意思了,如果两个英联邦王国开战呢?

历史上这种事还不少见,比如现在战争不断的印度与巴基斯坦,原本同属英国统治下的印度,二战后一分为二,分别建国,又都加入英联邦,同为英联邦王国。

于是,有趣的一幕出现了:印度人高喊着“为了伊丽莎白女王”,杀向巴基斯坦;而巴基斯坦人也高喊着“为了伊丽莎白女王”,杀向印度。

自己打自己,搞笑!

更多文章,敬请关注千年兰亭。

英联邦目前有多少国家?它们是怎样的关系?

这是我前段时间写的一篇文章,希望可以帮到你。

英联邦是一个国际组织,由53个主权国家(包括属地)所组成,成员大多为前英国殖民地或者保护国。英联邦元首为伊丽莎白二世女王(下一任英联邦元首由查尔斯王子接任),同时身兼包括英国在内的16个英联邦王国的国家元首,此16国构成了一个现代版的共主邦联。

大英帝国的形成是300多年来贸易、移民与武力征服的结果,期间也有和平的商业和外交活动。帝国在全世界范围内协助传播了英国的宗教、信仰、法律,制度、人文、科学、技术、商业、语言、管理模式。帝国霸权帮助英国本土实现了惊人的经济成长,并使其在国际政治中拥有更大的发言权。

随着英国本土的民主继续深化,海外领土的人民大多已经可以决定其政府的政策与未来,包括立法机关全面选举和直选行政首长。当然,直到20世纪初,各殖民地总督仍旧由英国本土委派全权代表英国,直接控制其外交和国防的权力。

第二次世界大战结束后,大英帝国逐渐瓦解。大部分组成部分已经成为独立国家。截止2017年英国仍有14个海外领土。

联邦原本不接纳共和国加入,所有联邦成员都必须以英王作为国家元首,爱尔兰就是通过修宪成为共和国而脱离联邦。后因英国希望印度加入联邦而印度不愿效忠英王,所以联邦于1949年发表伦敦宣言,允许共和国加入联邦。迄今为止联邦的52个成员国内大部分为共和国,只有16个成员国以英国女王作为国家元首,此类国家合称联邦王国成员国。

英联邦王国是联邦之中共戴同一位君主为君主立宪制国家元首的独立国家。目前共有16个英联邦王国,而这些国家的国家元首同为伊丽莎白二世女王。英联邦王国互不隶属,但一起构成迄今为止世界上现存最大的一个共主邦联,而每个英联邦王国也分别是联邦范围内的主权国家。2010年,这16国领土面积总合约1870万平方公里,人口数共约1.34亿。

女王在各个英联邦王国之中,也有相应不同的称号,例如在英国称为“蒙上帝恩典,大不列颠及北爱尔兰联合王国与其属土及领地之女王,联邦元首,信仰的保护者”,而在巴巴多斯的称号则为“蒙上帝恩典,巴巴多斯女王,联邦元首”。

对于英国以外的英联邦王国,身为国家元首的女王会依据该国总理的提名,任命总督作为自己的全权代表。而澳大利亚各州的总督(州督)和加拿大各省的总督(省督兼联邦副总督),也是女王不在该国直接行使元首职权时在当地的全权代表。这些官员可以执行的权利,不但与君主立宪制度之下的君主相若,而且还可以代表女王,按照该国宪法行使一些王家特权。

在16个英联邦王国中,14个曾经是英国的自治殖民地。这些国家多在1931年威斯敏斯特法令颁布和1961年西印度群岛联邦解体后成为英联邦王国的。余下2个例外分别是巴布亚新几内亚和英国(各殖民地的原宗主国)。

巴布亚新几内亚一部分原为英国殖民地,1905年交与澳大利亚管辖;另一部分原为德国殖民地,一战中由澳大利亚占领,后割让予澳大利亚作为国际联盟托管领土。其后,两部分同时独立并合并,加入英联邦。而在联邦内,英国和其他国家是平等的。

值得一提的是,斐济虽然以英女王为最高酋长,但这个并非国家元首的称号,斐济的元首是国家总统,因此斐济不算为一个英联邦王国。

在英联邦内,其外交关系也是十分有趣的:

联邦成员国派驻其他联邦成员国的最高外交代表机构不称大使馆,而是称为高级专员公署。例如:英国派驻加拿大渥太华的外交代表机构不称英国驻加拿大大使馆,而是称为英国驻加拿大高级专员公署。

如果一国加入联邦,那么其派驻英国以及各联邦成员国的大使馆将自动成为高级专员公署,反过来如果一国退出英联邦,那英国和各领联邦成员国驻该国的高级专员公署便自动变成大使馆

高级专员公署的最高使节(馆长)不称大使,而称高级专员。例如:加拿大驻澳大利亚堪培拉的最高外交使节称作加拿大驻澳大利亚高级专员,而非加拿大驻澳大利亚大使。

英国驻外高级专员公署使用的旗帜与英国驻外使馆使用的旗帜不同,例如:英国驻华大使馆使用的旗帜为英国皇家徽章位于中央的联合王国国旗,而英国驻澳大利亚高级专员公署所使用的旗帜为普通的英国国旗。

在某些情况下联邦成员国公民所在地没有其国籍国驻当地使领馆,其可向英国外交代表机构寻求领事保护。若需更新护照而护照持有国未在当地设馆,英国驻外机构会为其签发一本英国护照,国籍为联邦公民。

水平有限,欢迎指正。

欢迎点赞、评论和关注。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。