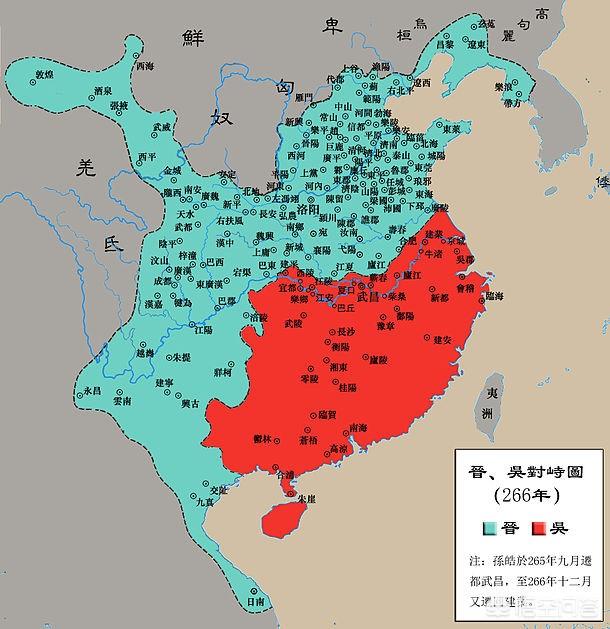

东吴在西晋内乱后为什么没有复国运动,反而成为了晋朝延续的基地?

首先,问题就有错。东吴灭亡之后曾经有过多次复国运动,甚至趁着西晋灭亡的时候,吴人还拥护东吴末代皇帝孙皓的儿子称帝,但是全都失败了。

东吴立国虽然只有短短几十年,国族意识不强,但是晋朝灭吴之后,吴人的地位一落千丈,且备受北官的歧视,所以吴人也非常怀念故国,多次进行复国运动。

反而,当时江南地区势力薄弱,东吴鼎盛时期人口也不过五百万,与北方不能够相比。

西晋灭亡的时候,距离东吴灭亡已经过去了很多年,人们也不愿意再发生过多的战争,最重要的目标还是抵抗北方的五胡乱华。因此江东世家门阀才愿意扶持司马睿建康称帝,建立东晋延续国祚。

东晋建立以后,大量北方汉人南渡,带来了大量人口、技术等,江南地区的开发不断加速,这对于吴人来说,是好事,他们为何要破坏呢?

东吴在西晋内乱后为什么没有复国运动,反而成为了晋朝延续的基地?

作为门阀社会正式形成的晋朝,司马氏家族的各地王侯本身全依赖地方大族和豪强势力支持,所谓“封建”势力和割据形态正因为此。

在西晋怀帝、愍帝期间,琅琊王司马睿受到王敦王导家族影响,已经谋划过江。八王之乱后期,正宗武帝司马炎一脉已经凋零,琅琊王司马睿本就是旁系子孙,祖父司马伷是司马懿的庶出儿子。既然庶出,司马懿反而比较放手历练,不似对司马师、司马昭那样精心呵护。

为什么同样才干一般的司马睿最后能够脱颖而出,是一个颇为微妙的问题。 东晋孙盛《晋阳秋》记载:“太安中,童谣日:‘五马浮渡江,一马化为龙。’永嘉大乱,王室沦覆,唯琅邪、西阳、汝南、南顿、彭城五王获济,至是中宗登祚。”《晋书·元帝本纪》也有类似的记载。其实童谣并没有指出这五王分别是哪五位,《晋阳秋》和《晋书》却明确说,这五王分别为:琅琊王司马睿、西阳王司马羕、南顿王司马宗、汝南王司马祐和彭城王五人。

西晋末年经过洛阳和长安的大乱,社稷是土崩瓦解了,皇室也破败不堪了,相对偏远的宗室毕竟还是不少的,一些地方还有司马家族影响存在。如果司马睿不能设法拢络,光靠与他血缘较近的宗室要想稳住晋朝,恐怕也很难。如梁王司马翘、河间王司马钦、谯王司马承、章武王司马滔、通吉侯司马勋、司马流等等。好比谯王司马承作为血统较远的宗室,但在两晋之交的影响不算小,他是司马懿六弟谯王司马进的孙子,与西阳王司马羕、南顿王司马宗同为司马睿的堂叔。

琅琊王司马睿过江在永嘉元年(307),依靠王导、王敦兄弟的影响力,携带一些北方部曲和众多家眷。虽然拥有一些支持者,但司马睿在江南还经营数年,后来登基是不是名正言顺毫无阻力呢?或许也不是。如《晋书·王导传》曾记载:“初,西都覆没,海内思主,群臣及四方并劝进于帝。时王氏强盛,有专天下之心,敦惮帝贤明,欲更议所立,导固争乃止。”是说长安沦陷后,以司马羕为首的宗室和以刘琨为首的外臣纷纷劝进,可手握强兵的王敦态度并不积极,甚至私下与王导商议要另立他人(王敦年长王导十岁)。所以,司马睿过江没有忙着登基除了西晋怀愍二帝外,根基不稳也是重要的一环。

司马睿知道,在司马家族宗室以外,得到像王氏家族这样的社会群体认可,才能表明自己深得拥戴。318年3月,晋愍帝司马邺被刘聪杀害的确切消息传到建康,在王导说服堂兄王敦以后,时年四十三岁的司马睿才在群臣的劝进下正式登基,后世称晋元帝。

再看琅琊王氏过江前后与司马家族的关系,本身就有乱世纷争背景下“奇货可居”的意思了。因为王氏本身支系众多,王敦王导扶持才干平平的司马睿过江自立,自然是为了从时代风云下脱颖而出,超过其他门阀家族,包括王氏其他支系,成就他们一家的宏图大业。如果用激进一点说法,本身东晋就是王氏家族和一些亲友关系拥立一个偏远支系司马王爷建立的偏安割据政权,只不过打着延续晋朝的旗号而已。

另一方面,晋元帝并不甘心如此受制于王氏,但实际上晋元帝危机重重,本身也受害于王敦之乱,王氏和司马氏的明争暗斗一直延续在东晋前期,同时江东地界不服的本地豪强或过江的豪强也很多,根基也并不算稳。所以历史上东晋为什么很少有北伐举动,本身都事出有因。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。