古代为何没人假造圣旨?

假造圣旨的难度还是比较高的!

第一点原因,圣旨材料特殊,规格特殊。圣旨作为皇上最重要的命令“承载”工具,每处的细节设计既要符合防伪标准,也要体现出皇帝应有的气派和奢华。

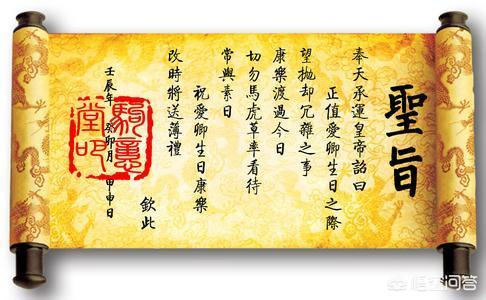

所以圣旨所使用的材料往往是非常珍贵的,制造圣旨需要有专门的制作材料,后期的加工流程也有专门“技师”来完成。(清代嘉庆皇帝圣旨,右边是汉文,左边是满文)

造假之人想要凑齐所有的装备和技术人员,其难度是非常巨大的。况且圣旨篇幅巨大,并不是像电视剧中看到的那样“短小”,在如此长的绸缎之上,又有高超匠人绣刻的各种精巧图案,想要把如此长度的“艺术品”完美复制下来,显然不是一件容易的事情。

第二个原因,制作流程繁多,每个步骤都会“承包”到个人,造假牵连人数太多。圣旨除了担任君主传达命令的“介质”以外,它还是一个多“技师”合作的艺术产物。从布料的选取开始,再到后期的刺绣、盖章、文字,所有的流程都由专门的部门分别完成。(清代嘉庆皇帝圣旨,右边是汉文,左边是满文)

而且在这些工作做完以后,审核人员还会根据“技师”完成的情况做出判断,如果某位技师的工作比较合格,那么审核人员需要在该技师的工作范围上盖上自己的印章,以表示自己会对这块工作负责。

整张圣旨的制造都沿用这种模式,所以圣旨上除了有皇帝的大印之外,往往还分布着众多的官员印章,如果其中有些部分出了差错,几乎所有的人都会受到牵连,所以造假的后果还是非常严重的。

第三点原因,书写字迹“讲究”,一般人无法仿制。说完了圣旨在制造方面的特殊以后,还需要介绍一下它在书写时的特殊之处。制作完成的成品会被相关人员保存。

一旦君主有了命令需要颁布,官员就会拿出圣旨书写文字。这些文字都是书法高超的人士所写,每个字都描绘的格外精细,而且在命令全部书写完毕以后,还会有专门的刺绣大师为文字做上“绣记”。

这样一套书写工作下来,几乎每个字体都堪称是书法艺术佳作,一般水平的“技术人员”根本不可能仿制的非常相像。

如果造假人员想聘请拥有高超技艺的“大师”,那也是不太容易实现的。

毕竟这些大师都有身份和地位,钱财什么的也不缺乏,造假者很难用利益打动他们,就算是侥幸说服了某位大师进入自己的阵营,那付出的代价也应该是很巨大的。

综上所述,圣旨造假的难度巨大,牵连的人数也非常多,所以造假者几乎没办法凑齐这样一个专业团队(冒着诛族的危险),这也是圣旨很难被伪造的原因。

当然,天下之大,无奇不有,即使圣旨工艺复杂,也难保有能工巧匠能够复制。

再者如若是下乡坑骗那些没有见过圣旨的人,那也不需要如何精美复制了。拼多多版本就行。或者说那些造反篡位的人,圣旨就是个名而已,走走过场,谁敢说他是假的!

所以,假造圣旨这事儿,主要还是看胆量,毕竟懂行儿的人太少。

只要胆子大,没什么不可以干的!

古代为何没人假造圣旨?

这个问题见怪不怪,思空见贯的,如果你读过史书,还是有之,不一列举。我认为吗:说明从古到今,中华民族是聪明的,“四大发明”,都成了!何况“一纸文书”至止如今,假的还少吗?聪明大发了,用的地方就歪歪了!造假之人是为某人或个体的利益而为,他们缺少善良,失德失义!中华民族聪明,智慧,善良,勤劳,勇敢的创造奇迹,改变自己,改变历史,这才是中华民族的美德。(但也不奇怪,毛主席说过“除了沙漠,到处都有左中右…”)又说跑题了吧!请批评斧正🙏

古代为何没人假造圣旨?

在等级森严的古代封建社会,圣旨是中国古代帝王权力的展示和象征,也是皇权至上的最集中体现。它的作用,是代替帝王传达旨意。

从明朝等朝代圣旨开头的四字“奉天承运”便可看出:它隐含天命不可违抗的意思。古往今来,没人敢违抗圣旨。

也就因此,假造圣旨将可以达成任何目的。可即便如此,也鲜少有人敢假造圣旨,为何?要解开这个问题的答案,还得从圣旨本身一层层剖开来说。

首先,圣旨的第一个字有特殊的防伪措施。

很多电视剧在宣读圣旨时都习惯性地读“奉天承运,皇帝诏曰”,可实际上,很多朝代,比如唐代圣旨的开头并不会用这八字,但这些圣旨和所有圣旨一样,开头第一个字的位置都非常有讲究。

圣旨上通常都绣有祥云,第一个字的位置通常依照圣旨内容和接受圣旨臣子以及祥云位置而有相应的规定。这就是说,圣旨开头第一个字写在哪里,第几行,第几列,第几个云彩上,都有不同的规定。

最重要的是,不管在任何情况下,圣旨的第一个字一定是皇帝亲手书写,皇帝的笔迹大臣不可能不认识。

这个圣旨第一个字的特殊位置,加上皇帝亲笔,就相当于皇帝和臣子之间的暗号。这样一来,一旦出现假圣旨,只第一个字臣子便可轻易分辨。

其次,圣旨的颜色并非都是黄色或者单色,他的颜色非常多,其颜色越多往往代表接收圣旨的那个人官级越大。

根据历史记载,一般的圣旨可分为六个等级,也就是六个颜色,尤其让人惊讶的是,这些颜色并不是用染料涂上去的,而是工艺精湛的匠人用线一点点缝出来的。这些圣旨早在颁布前就已经绣好备用,且都有相应的编号。

所以,其造假难度极大。

第三,从第二可看出,圣旨既能绣颜色,自然其材质就不是“纸”,实际上,圣旨的材料非常讲究,它虽是布料,却绝非普通布料,而是一种官员和老百姓几乎见不到的布料制成。

制作圣旨的材质,均为上好蚕丝制成的绫锦织品,这种材料几乎只有皇帝一人能接触到。这自然也无形中加大了圣旨造假的难度。

第四,圣旨有时虽然很短但其长度却多长达两米,所以,它的宣读也远不像电视剧中那般简单,有时需要几个人协助展开才能宣读。下图为明正德皇帝在继位第八年颁布的一则圣旨,普通规格的图片根本装不下,非得分成两张才可以装下,足见其长度之大。

第五,圣旨从下达命令到加盖玉玺到传达到接收圣旨官员手中,需要经过层层负责人之手。每过一道手,负责人都必须在圣旨上签字。这个流程之复杂,可以想见。

这样一来,要造个假圣旨,就非得打通无数个关卡或者伪造无数个官员签名。而若真有敢冒天下之大不韪造假圣旨者,往往一经查出便会被株连九族,这造假成本之高,着实骇人。

在这以上五个防伪手段之外,还有一个无懈可击的防伪措施,而这个防伪措施,几乎是万无一失的,那就是:帝王和臣子约定在圣旨上留记号。

而这记号,通常只有帝王和该臣子两人知晓。这就意味着,即使有人有通天本领做到以上所有,他也依旧瞒不过接收圣职者。

这其中的最典型例子,便是历史上有名的“戚继光识破假圣旨”一案。

戚继光是明朝抗倭名将,有一年,倭寇联合北蛮在天津一带引发骚乱,于是张居正便把戚继江召到京城,准备让他去对抗北蛮。

可戚继光刚刚出发不久,便收到了一则圣旨,圣旨上的内容是:让戚继光用棉布换北蛮的战马,以解决战马紧缺的问题。

可戚继光看到圣旨后,立马就将来传圣旨者杀了,很简单,只一眼,戚继光便看出:这则圣旨是假的。

而之所以一眼便识破费劲心机造出的假圣旨,只因为:这则圣旨里没有他和皇帝还有张居正约定的记号。

原来,临出发前,未恐时局有变,戚继光、张居正和皇帝万历帝(当时仅10岁)便秘密约定:

“如果朝廷有圣旨的话,会在祥云正中央滴上一滴墨汁,如果戚继光有本上奏,会在照本的最后一笔写得略粗一些。”之所以做如此约定,是因为心思缜密的张居正知道朝中有人居心叵测,同时他也知道:戚继光谁都不怕,就怕圣旨,如果有人假传圣旨,他必然会吃大亏,所以张居正才做这样的“防伪标志”,以绝后患。

这便也是圣旨无人伪造的原因,这原因用一句话概括便是:伪造难度极大,伪造风险极高!

古代为何没人假造圣旨?

圣旨还要假造,这人病的不轻。

电视剧里通常出现“圣旨“到,大家一脸茫然,不知道啥事,然后一个太监捧着黄布出来了。其实,历史上,这种情况很少出现。

皇帝的“旨意”通常分三种:旨、喻、诏。

你给皇帝请示,皇帝给你的批复,叫作旨。

你没给皇帝请示,皇帝给你下的指示,叫作喻。

皇帝给全天下人的公告,叫作诏。

看到了吗,你问皇帝怎么办,皇帝给你的答复才叫作“圣旨”,这玩意造假了有啥意义,自己骗自己嗨?

一般情况下,圣旨也不是用布的,而是用黄纸写的,折叠起来;也一般不用太监宣,而是官员传递。像电视剧中,太监捧了个大黄布,只有非常隆重的时候才会出现。与之类似的还有皇帝天天穿龙袍,龙袍属于礼服,一般只有过年、祭天等时机才穿,一年穿不了几天。那玩意又麻烦又不自在,皇帝也不爱穿。

并且“圣旨”的开头,不是都是“奉天承运皇帝诏曰”,明清的时候才这么念。唐朝的时候,开头是“门下”。

像《雍正王朝》里,皇帝经常给官员下上喻,装在小纸盒里,才是经常的。

古代为何没人假造圣旨?

说起皇帝,那可是天之子,九五之尊,封建社会的主宰,拥有至高无上的权力,“普天之下,莫非王土。”很好的阐释了皇帝的权威。作为帝皇,自然是要和平常人有差别,衣食住行通通都是特供的,处处彰显皇威,大到文官武将,小到寻常百姓都不能逾越这个鸿沟,违令者就是忤逆谋反,轻则全家丢性命,重则诛九族,即使一些权倾朝野的大奸臣亦不敢随便用皇帝的礼仪。帝皇设立的这些界限,无非是突显皇权不可侵犯。衣食住行这几方面的限制容易解决,立个法禁止下面的人用就行。

图1 明洪武皇帝的圣旨

那么在说话方面呢?

毕竟也是人啊,也得讲“人话”。这难不倒古人,都说古人的智慧是无穷无尽的嘛!这就有了帝皇给下面的人下命令、奖惩或言论的话---圣旨,一般写在丝绸或锦缎上,亦可以由太监口头传达,曰口谕,但口谕一般为简单的传话。话说所有的权力都是帝皇的,换个说法就是说,帝皇所说的话就是法律,不容反对的,谁要敢反对,抗旨不遵是要搭上全家性命的,一卷东西执行力度那么大,古人为什不伪造圣旨传达命令?从而达到自己的目的呢?答案是否定的。

以现在的技术伪造出一份“完美”的圣旨并不是什么难事,就连现在的钱币有着高超的防伪技术,不法分子亦能造出来,古代圣旨对于古人来说技术上并不存在多少难度,难的是材料,作为皇帝御用的东西,肯定不会那么曹率,布料都是用上好的蚕丝人工针绣而成,一些材料还是由番邦进贡,或只有皇室才能用,这些材料极其稀有,管理很严,平常人要想弄点好比登青天。

圣旨的色彩与官员等级成正比,等级最高的为七色圣旨,以清朝为例,五品以上官员所颁发的圣旨是多色的,五品以下官员的颜色单一,为纯白绫。同时圣旨的轴柄质地也会根据官位匹配,一品为玉轴,二品为黑犀牛角轴,三品为贴金轴,四、五品为黑牛角轴。单单是把这些材料找齐,成本亦不小了。

图2 明永乐皇帝的圣旨

古人把伪造圣旨也叫做“矫诏”,秦朝时期的赵高就这样子干过,趁始皇帝病危,伪造圣旨,逼扶苏、蒙恬自杀,让胡亥上位,达到了自己的目的,事实上,赵高应只是篡改圣旨,把始皇帝说的内容改一下,材料方面并没有去伪造,万一扶苏头脑发热去验真伪,那就坏大事了,况且还是拉李斯入伙情况下成功的,若是扶苏不听老爹的话,而是听蒙恬的话返回咸阳,鹿死谁手未可知。

圣旨的规格没有明确规定,即使在同一朝代也会不一样,长的可达5米,短也有2米左右,宽度一般都为33厘米,圣旨的撰写明清时期由翰林院的“庶吉士”完成,这些人的行文水平可以说是炉火纯青了,明朝的书法家董其昌就曾是“庶吉士”,写出来的圣旨几乎达到无可增减的地步。用途不同,圣旨的规格就不同,具体的规格恐怕是要专管圣旨或者皇室内部人才清楚。

图3 乾隆九年的圣旨中的满文

这么重要的东西当然有它的防伪标识。

首先是圣旨两端有两条银色巨龙,锦缎上布满祥云图案,仅仅是这个就需要很大的工作量,没有高超技术和足够精力很容易出破绽。同时还需兼顾防伪,朱元璋还煞费苦心独创了一套防伪标志,圣旨有着一套固定的开头形式“奉天承运皇帝诏曰”,至于为什么会产生这么一种固定形式,据《春秋繁露·深察名号》记载“受命于天,天意之所予也,故号为天子者,亦视天如父,事天以孝道也”,这便是“承天”的来源,古人认为五行相生相克,又与五德匹配,分别为金德、木德、水德、火德、土德,每个朝代代表一种德,五德周而复始,“奉天承运皇帝诏曰”翻成今天的意思就是"奉上天之命而承世运之道的皇帝下诏书说"。一定程度上也是维护统治的需要,维护皇权。

朱元璋就把文章做在这八个字内,尤其是“奉”字是根据祥云图案绣上去的,位置独特,里面的微小差别恐怕只有绣上去的工匠才知道了,光是这一个字就会让伪造者头疼。

图4 道光皇帝的圣旨

另外就是颁发圣旨的过程,圣旨的颁发并不是一刀切,只有一个人来负责,而是每一个环节都由不同官员来完成,圣旨每到一个官员手里都要盖上官印,画押签字,如此一来,哪个环节出问题就会找到哪个负责人,最后还要盖上玉玺的印章,玉玺是由专人保管的,要想盖上这个章,除非把管玉玺这个人收买了或者这个人也有私心,但这种人一般都是帝皇的心腹,要想收买恐怕得“大出血“,层层把关,想要造假怕是圣旨还没有传出去就被发现了。

还有一个问题是,既然在材料、内容上做不了假,那可以在宣读的过程中故意曲解意思,达到伪造圣旨的目的,理想很丰满,现实很骨感,圣旨宣读过程中并不是有一个人宣读的,一是圣旨的规格并不小,小的也有2米左右,就凭一个人是拿不住的,最少得两个人,你敢堂而皇之的曲解意思,脑袋离搬家时间也就不远了。二是帝皇为防止曲解意思,通常需要两人共同完成圣旨宣读,并不像电视剧里只由一个太监宣读。

图5 宣统皇帝的圣旨

再有,伪造圣旨的罪名很大,与谋反罪等同,简单的说就是死,只是死法不同而已,还要牵连亲朋好友,明朝的太监刘瑾就因为伪造玉玺,结果被凌迟处死,整整割了三天,割了3357刀才断气。

圣旨是皇权的一种表现形式,不容侵犯的,故而不会那么容易被伪造,后果也很严重,所以古人并不会做这一种代价大,风险大的傻事。

文:飞扬

文字由历史大学堂团队创作,配图源于网络版权归原作者所有

古代为何没人假造圣旨?

圣旨,就像尚方宝剑一样,犹如皇帝亲临,具有极高的权威性,别说伪造圣旨,谁要是拿圣旨开玩笑,那也是抄家灭族的罪。

汉武帝时期,窦婴为了灌夫和田蚡交恶,虽据理力争,灌夫仍被判为族诛,窦婴以曾经受过汉景帝遗诏“事有不便,以便宜论上”为名,请求武帝召见并呈送诏书。可主管诏书的官员发现窦婴所受遗诏在宫中没有副本,最后折腾了好久,汉武帝虽有心怜悯,但也没办法,只能以“伪造诏书罪”处死窦婴,在《汉武大帝》剧中,窦婴还被灭了族,不过历史记载里没有关于灭族的事儿。

但不管如何,从窦婴的遭遇来看,即使他贵为皇亲国戚、朝廷重臣,也是平定七国之乱的功臣,一旦犯了有涉及皇权威严的事情,那也只能死路一条。

圣旨,大概是中国古代保密等级、制作等级、安全等级最高的政府文件,一切都是最高配套,朝廷也有完善的防伪机制,一般人想要伪造诏书,简直难于登天。

首先在犯罪成本上,就能让人断了伪造圣旨的念头,只要你敢搞,即使能嘚瑟一阵子,被发现了那就是满门抄斩。皇权社会,第一大罪就是欺君之罪,而伪造、篡改、假传圣旨无疑是欺君之罪中的大罪,当事人不仅要掉脑袋,整个家族也将遭到灭顶之灾,甚至遭到灭三族的惩罚。

其次在圣旨的制造上,其制作工艺、材料材质,都是皇家特级机密,一般人根本接触不到,更无从伪造。以清代的圣旨为例,圣旨都是满汉2种文字书写,篡改起来可真不容易。

圣旨的轴柄根据官员等级都有不同,一品官员的圣旨为玉轴,二品的圣旨是黑犀牛角制成的轴,三品的轴柄贴金,四品及以下的为黑牛角轴。

圣旨的材料都是特制的,属于皇家特供,一般人根本接触不到,而且在写字的绢布上,均匀地印满了祥云图案,如同防伪水印一样,而圣旨开头的第一个字,必须印在右上角第一朵祥云上,这个字就是奉,其绣制方法只有极少数人知道。明清两朝,圣旨两端都有翻飞的银色巨龙作为防伪标志。

古代圣旨制作精良,还很大气,动辄就长达2.3米,绣满祥云图案,由专门的内廷人员书写,处处无不体现独特和华丽。

在古代如能得到一道圣旨,那是家族世世代代的荣耀,当然改朝换代的话,还是赶紧销毁的好。

在圣旨的流转上,要伪造圣旨也很难很难。圣旨会通过内廷按照程序进行流转,每一个经手的官员都必须签上自己的名字,谁的手里出问题就找谁,每个官员必须竭力保护好圣旨。

一般圣旨都是一式两份,一份给当事人,一份封存在皇宫专门的机构里,这是备份文件,一旦圣旨有疑,就查皇宫备份,如果查不到,那就是伪造,如果内容有出入,那就是篡改。

综合来说,在古代,伪造圣旨的代价实在太大,又太麻烦,一般人不会铤而走险,去干伪造圣旨的蠢事,划不来嘛。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。