清代的“宰白鸭”花钱买命现象为何屡禁不止?

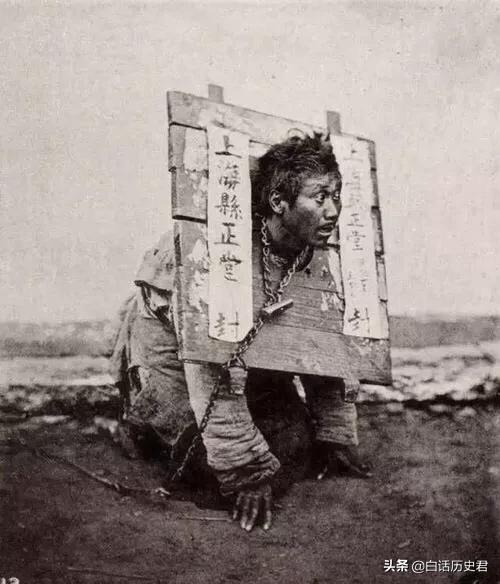

“宰白鸭”是中国封建帝制社会下的鄙陋风俗,是行凶者逃避罪责、逍遥法外的手段。

有权有势的富贵人家在行凶杀人之后,使用钱财收买穷苦百姓冒名顶替,以求逃脱刑法制裁的丑恶行为便叫做“宰白鸭”。

人类社会最难纠正问题就是“穷富”问题。

在古代中国封建社会的黑暗背景下,富人花钱可以买命,穷人为了钱可以卖命。“宰白鸭”这一陋俗,便是人们在畸形的价值观下所孕育出的“畸形行为”。

富人行凶,买通穷人顶罪,并不是什么稀有的事,中国历史上,几乎历朝历代都曾出现过宰白鸭“”的事情。

古时候没有监控,没有先进的侦破手段和负责任的监察机关,古代官员们侦破案情的通用手段往往是屈打成招,贪污腐败的官员们为了追求政绩和办案效率,往往不会深纠案情,只要有人认罪,官员们便会快速定案。

“宰白鸭”的陋俗在清朝时期最为猖獗,尤其是乾隆年间。

乾隆为了敛财,弄出了一个荒唐至极的“议罪银”制度,

犯了罪的官员们,只要按照罪行的轻重,上交相应的银子就可以减轻刑法,有了政策的保护,贪污腐败的官员们变本加厉肆无忌惮的盘剥百姓。

富人们犯了命案,先用钱买通“白鸭”以命抵命,再给当地官员们一笔孝敬钱,让官员们睁只眼闭只眼。

到了公堂之上,只要“白鸭”把案情和口供流利的背出来,再按手印画押,一桩冤案就算定案了。

难道“白宰鸭”没有风险吗?万一被发现了该怎么办?万一“白鸭”翻供了怎么办?

我们先讲一讲“白鸭”翻供的问题。

举个例子,富贵人家收买“白鸭”的最低价格是500百两银子,最高可以达到1000两银子,在清朝时期,1000两银子可以养活五六口人一辈子,“人为财死,鸟为食亡”, 白鸭们卖命图的是钱,只要钱到位,白鸭基本上不可能翻供。

再说说清朝的审查体制问题。

负责再次核实案件的机关叫做“复查司”,复查司发现问题,会将案件上交给刑部进行综合审查。

如果刑部发现了“宰白鸭”的情况,那么事就大了,刑部会上奏给皇帝,皇帝批复后会由都察院和大理寺介入案件。

初审官员会被撤职查办,州、府级官员会因监督不当而被罚议罪银甚至降职。收买“白鸭”冒名顶替的权贵家族会因其获罪,付给“白鸭”的银子会被没收,“白鸭”也会因为作伪证而被处以刑罚。

所以,碍于官场上“官官相护”的潜规则,复查司即便发现了问题也会收钱了事,不会把事情闹大,这样一来,也就纵容了“宰白鸭”这种陋俗。

清代的“宰白鸭”花钱买命现象为何屡禁不止?

导读:你知道有钱有势的人管没权没势的人叫“宰白鸭”吗?这种社会现象在清朝是非常常见的,那么为什么没有专门的人去进行管理呢?历史鉴借

1:在封建社会属于那种帝制家天下的模式,但是皇帝一个人的能力往往是有限的,所以会出台很多的制度来帮助他管理这个国家。如果制度好的话,那么会达到事半功倍的作用,但是如果不好将会带来灭国之灾。明朝的制度是太监和内阁共同的来管理国家,这样使得皇上就可以安心的去偷懒,但是导致了权力旁落。

2:还有一个反面教材那就是唐玄宗李隆基他改变了国家一直以来“内重外轻”的制度。使得很多的边疆节度使有了军政大权,酿成了后来的安史之乱,最终使得国家一蹶不起。所以说一个好的制度对于一个王朝是多么的重要。

由此今天我们就来说说清朝的“宰白鸭”到底是有怎样的制度引起的!宰白鸭——有钱人就是土皇帝!说的通俗一点,那就是古代有钱人家遇到了人命案或者是官司,破点财让那些普通老百姓去为自己顶罪。那些普通老百姓又没权没势,根本不敢抬头说话,因为怕自家人被报复,而且有的人还会主动的为了钱才去送命。所以很多没权没事势人的命就像别人手中的玩物一样被肆意的进行玩弄,就好像白鸭一样所以就称之为宰白鸭。

老龙:如果你生活在那个朝代,只要你有钱,你想干嘛就干嘛,有钱就是土皇帝!报销制度不完善,官员睁只眼闭只眼!在古代花钱叫人顶凶的案件当中,一般只有死刑才会有这种现象。按照清王朝的制度,犯人需要通过复杂的审核程序,而且要将犯人从地方一级一级的往上递解。但是问题来了:递解人犯的成本是非常高的,偏偏在这个环节上,朝廷又不给报销。所以官职比较大的官员就将这件事情压给了下面的人。由此费用就落到了地方官员的身上,所以就导致了很多案件都不想走正规程序?

老龙:因此根本就不会在意是不是花钱顶凶的问题。很多事情都在地方直接解决了,根本不会让上面的人知道。所以就助长了“宰白鸦”的风气。官员不作为,宰白鸭屡见不鲜肉在古代有句老话叫做:皇权不下县,县下为宗族,意思就是说县以下的地方皇权是很难管理到的。但是朝廷对于地方的管理在于士绅,但是管理相对于非常的薄弱。因此在地方上常常会发生大型的器械斗殴,为什么会斗殴呢?就是因为地方的官员不作为,宗族双方发生了矛盾,不去进行调和,积攒到了一定程度就发生了大型械斗。这种大型械斗是要死很多人的,但是宗族与官员之间相互串通,为了政绩,也为了不想给自己多事,顶凶案就屡见不鲜了。

以上就是老龙对于清代“宰白鸭”现象的一些见解。如果你还有什么更好的意见或者问题,请写在评论下方,我一定会一一回答。清代的“宰白鸭”花钱买命现象为何屡禁不止?

所谓的”宰白鸭“类似于我们现在常说的”替罪羊“、”顶罪者“这种藐视法律,玩弄正义的现象最早出现在乾隆年间的福建地区。就是有权有势的大户人家遇见人命官司的时候,不想坐牢受那份罪或者说丢不起那个所谓的牌面,就花钱找无业游民或者贫寒子弟来顶替真正的凶手认罪伏法来了解官司的现象。

因为这些替罪羊被生活所迫或贪财懒做而主动的去送死的行为,就好像市场集市上被人随意玩弄、宰杀的白鸭子,所以俗称为宰白鸭,为啥被称之为宰白鸭而不是宰白鸡嘞,这就是因为地域的原因啦,这种现象最早出现在福建沿海一带,最常见且百姓们吃得起的家禽就是鸭子了,所以谓之宰白鸭。

这种罔顾法律、践踏底线的事情,也是遭到清政府的坚决抵制的。《清实录》中有过记载道光皇帝在批阅刑部上呈的有关”宰白鸭“的案件的时候,曾拍案而起,严厉的痛斥如此藐视法律的不法行为,要求各级官府坚决杜绝这种不法行径的滋生蔓延。

但是,由于清末官场的黑暗,官吏的无能,为了完成上面的绩效考核也就葫芦僧错判葫芦案了,而更多的则是成为了黑恶势力的保护伞,有权的官和有钱的人沆瀣一气,狼狈为奸,相互勾结而故意为之的,此种现象也就屡禁不止的了。

清代的“宰白鸭”花钱买命现象为何屡禁不止?

什么叫做“宰白鸭”呢,说的就是“一个愿打一个愿挨”的现象,即有钱的人犯了命案之后,拿钱买命,把钱给另外一个人,让这个人代替付钱的人去死,而这个代人而死的人,就像一只鸭子伸着脖子引颈就戮一样。而这种买命现象则被称为“宰白鸭”。

富户杀人,出多金给贫者,代之抵死……所谓‘宰白鸭’也。说起清朝这个朝代,确实存在一些与其他朝代不同的现象,有些情况在清朝的发生率比在其他朝代的发生率要高,比如说卖官鬻爵,而“宰白鸭”这一现象在清朝同样不少。

有钱人犯了法,能够通过一些官方渠道来暗箱操作,用钱买命,以此逃脱法律制裁,而“卖命”的人多是贫苦出身,生存艰难,选择了“为钱而死”,“宰白鸭”现象在清朝时期,多发生于福建的漳州、泉州一带,后来这种情况如燎原之势发展,在湖南、浙江等省份也都出现了“宰白鸭”案件。

这种事儿对于当时的清朝政府而言,也是不可容忍的,比如清朝道光帝就曾严令地方官员对此种刑案严加审核,以杜绝这种凶手逍遥法外、无辜的人顶罪而死的现象发生。

可是,虽有清政府的严令,可效果并不明显,宰白鸭现象依旧没有杜绝。这种现象没有杜绝自然是有着原因的:

- 原因一:在官员方面

凶手能够通过“宰白鸭”而逃脱法律制裁,如果没有地方官员的操作,是不可能发生的,关于“宰白鸭”现象,有些顶案的人一看就不大可能是凶手,而审讯的官员只要稍微一细查,就会发现不对的地方,但有时候这些官员为了省事,见顶案人自己承认了,就直接结案完事,还有的是官员收了凶手的黑钱,串通一气,这样自然不能指望案子会公正审理。

倘若这些审案的官员,或者与案件相关的执法人员,都能端正态度依法审理、判决,那么凶手就是有钱也没处花,更不用说逍遥法外了。

- 原因二:在顶案人方面

在清朝时期,一些地方的百姓生活方面也不是那么好,倘若人们生活都有保障,谁会脑子抽了去帮人顶罪受死。

选择用自己的命为别人顶罪从而换钱的,大多都是生存艰难的人,在历史上,生存不易的时候,一些家庭卖自己孩子的现象都有存在,更不用说“宰白鸭”现象了,而顶案人亲属之类的拿了钱财之后,也不会对案子多说什么,顶案人本人更是做好了死的准备,也不会出现翻供的情况。

所以,这种“一个愿打一个愿挨”的“宰白鸭”现象,才会在清朝时期成为多发案件。

清代的“宰白鸭”花钱买命现象为何屡禁不止?

先解释何为 “宰白鸭”:即钱权家族成员犯事,花钱找人顶罪。顶罪者由于处于弱势地位且拿人钱财,故任人宰割。屡禁不止有以下几方面原因:

一:吏治腐败和法律制度的不完善

据史书记载:大抵为长官者廉耻都丧,货利是趋,知县厚馈知府,知府善事权要,上下相朦,曲为庇护,故恣行不法之事。犯事者,必会上下打点,虽要报部核准,然 “重供不重证”的证据制度也为顶罪提供了一定的便利。清律中规定,除了罪犯在逃,可以“众证明白,即同狱成”,在一般情况下,“内外问刑衙门审办案件……鞫狱官详别讯问,务得输服供词。”(《大清律例•名例》)又规定:“凡狱囚,徒流死罪,各唤本囚及其家属,具告所断罪名,仍责取囚服辩文状。如不服者,听其自行辩理。”(《大清律例•断狱》)。

这种情况必然会考验官员的综合素质和职业操守。凶犯一旦招认,不管是否实情,即定罪,便会产生冤案。特别是清中后期,卖官买官盛行,买官的钱从何处而来?更有甚者:千里做官只为钱!💰!

虽然执政者也为此深恶痛绝,但无奈上有政策下有对策,收效甚微。

二:社会经济差异,贫富悬殊扩大

清前期经过一系列的土地改革和工商业的发展,渐成康乾盛世。人口也急速增长。据记载到乾隆末年,人口已接近三亿,但经济逐渐凋敝,主要是太能霍霍。此时,前期得到控制的土地兼并又如脱缰野马;又遇闭关锁国,导致贫富差距急速扩大。使社会上出现了大批的无业游民,人命贱如草芥。正是这种贫富差距,为以钱买命提供了可能。《张船山判牍菁华》有言:"唯其贫富不均,所以富者可恃富以杀人,贫者束手以待人杀。"

清后期积重难返,腐败不堪,也导致了此现象屡禁不止。

清代的“宰白鸭”花钱买命现象为何屡禁不止?

宰白鸭,就是有钱人犯了命案以后,花钱找个穷人替他受审,替他被处死。这种事,在两广,江浙等南方地区很普遍。因为,南方多世家大族,同宗同族者上千人,当地的府县官员也要给他们面子。所以,这就有了“商量”的余地。下面,我来说下“宰白鸭”屡禁不止的原因。

第一,对于官员来说,上面对命案也有限期。一地方生命案,官员也难辞其咎。朝廷必然要下令限时破案,否则官员在任期考核会受到减分。此时,官员特别希望早日抓住“真凶”交差。而那些当地大户家的,肯定不想死。如果官员非要缉拿正主,必然受到阻拦。

而且,在南方都是同姓一户居住一个村寨,犹如一个小国家。在里面,“族长”说的话,比法律都管用。当地县衙官员,要去拿人,也要跟“族长”商量好了才行。处理不好这个关系,小心全族“谋反”!那时候,府县的官员,也要被牵连罢官。

所以,为了能够如期破案,官员们就默许大户随表交出一个人“顶罪”!好让他向朝廷交差。反正当时没有照片,不好指认是否是真凶。

第二,对于大户来说,有钱能使鬼推磨!当官为了什么?不就是为了“黄金屋”和“颜如玉”吗?有钱人为了活命,肯定舍得掏银子。官员们收了银子,就会睁一只眼闭一只眼,反正有“人头”交差就行了。

而且,古代官员都是专权统治,有“破家知府,灭门县令”的说法。苦主就算知道杀人犯和官员相互勾结,他也不敢往上揭发!也没有途径,往上揭发。而且,官场流行“官官相护”,就算到了上一级,也会被压下来。

例如:清末,杨乃武与小白菜一案,浙江一省官员相互包庇。光绪帝老师翁同酥、光绪帝生父醇亲王奕譞也出来帮忙杨乃武说话。慈禧这才下旨严查,由刑部尚书重新主审。最后,才还杨乃武一个清白!太费劲了!

而对于被宰的白鸭,除了给钱以外,还会许诺保证让其多活几年。甚至,找机会救他出来。所以,很多走投无路的穷人,会替富人顶罪。

(文|勇战王聊历史)

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。