是否还记得小时候老家的土房子是什么样子?

土房子是有土地区的产物,我们这山区,土薄石厚,石头房子比较多。

石头安子、石岩子、石头洞,虽然比不上现在的高楼大厦,当然要比土房子好的多,他不怕雨水冲刷,永远不会倒塌。

三爷就是因为在山西住土房子,下雨时房子倒塌,把腿打成了拐子。

草房子也不太好,它需要每年都铺一层草,睡觉时还怕着了火。

只有我们山里的石头房子比较安全,睡的舒适,住在石头洞里面冬天暖和、夏天凉快,也是最好的选择。

我家中的两条石头洞就是在抗日战争时期,为了防止日本鬼子烧房子,所建筑的。

建成以后成为一二九师兵工厂储存粮食的仓库。

现在虽然漏水失修,变成了水帘洞,那也是永远不会倒塌的。

不下雨的时候,冬天还不妨碍居住。

日后便成了古建筑,每日里旅游的客人 都想着来观看。

是否还记得小时候老家的土房子是什么样子?

我是出生于五十年代初,当时多数人住宅都是老一辈传下的老房子。

虽然随着社会的发展,经济收入的提高,老房子翻建成新楼房,但村里面那些交通难于进入的密集形老宅成了烂尾奇葩,至今仍在。

二O一七年,镇里归划为旧村改造,少数人的无理要求,村里带头人安于现状,结果造成了烂中村仍在。

现实是村外四面建设了许多楼房别墅,村里的旧宅大多是解放前,仍至少数清朝所建,己不是我们是否记着,而是放在哪里。现在大家希望新的带头人能够有所作为。

是否还记得小时候老家的土房子是什么样子?

我的老家是离东平湖大堤外不远的村落。那时候常遭水灾,为防水淹村子,就沿村周边垒一圈土围子,称海子堰。村里的路很低,因房子都建在用土垫高的地基上,所以家家院落要高于路面不少,一下雨路上就会有水,好在水流进了村里很大很大的水坑,或渗到地下,几天后干了。

我们那一带都是平顶房。房子是在用土堆的地基上建起来的,家家都有院落。我家的院子建有六七间房子,有堂屋,南屋和东屋,堂屋大一些,也高一些,有三间。建房时先用青砖打个基础,高出地面有一两尺,条件好的可以更高一些。然后在地基上用土夯起来的土墙上盖上房顶,房顶是先架起很粗的房梁,再搭上檩条,梁有二三十公分粗,檩条有十几公分粗。檩条上搭上木椽子,椽子上铺上用芦苇或高梁杆编成的箔,箔上面舖半尺多厚的土,夯实,敷上一层草泥或白灰泥,下雨也不漏。屋内屋外的土墙抹一层草泥粉饰。房子有三四米高,面积纵宽都不大,地平也就是夯实的土地。门是两扇木门,窗户都是木格子窗,糊上一层纸,屋里光线不好。厨屋很小,垒了灶台,烧柴火做饭。厕所是在院角垒的旱厕。

这就是小时侯住过的老院老房的概况,住过几年,记忆犹新。五几年离开老家到父亲工作的地方转居各地了。那里是山区,村落房屋又是另一番景象。

老村老院老房那已成为历史的记忆,念念不忘。前几年回老家看看,已找不到进村的路,原来的记忆荡然无存,旧貌早就換新颜,只是我没有回过,不知道那里的变化而已。

是否还记得小时候老家的土房子是什么样子?

谢邀请!大别山区还保留了一小部分:五六十年代?七八十年代的老房子![灵光一闪][祈祷][玫瑰]

是否还记得小时候老家的土房子是什么样子?

(原创)记得,不仅记得,且是常常忆起。那童时的住房,低矮的土坯房,永远的定格在了记忆中的脑海。

我出生于上世纪六十年代初,是建国初期又是三年自然灾害之后,住的房屋自然是建国前爷爷留下的低矮老房屋。

房屋建筑材料是石头加土坯墙,08x05米的长方型老式木窗,白石灰泥屋顶。室内是土炕,无床,炕前是煤火灶,供冬季取暖。夜间照明没有电,用的是煤油灯,光线微弱昏暗,还散着淡淡的煤油味。

就在那样的条件下,晚上常常是借着煤油灯光练大字(毛笔字),练小字(硬笔字),也挺感兴趣。除此之外,便是冬天里浓浓皎洁的月光下,与小伙伴们一同在街头奔跑游玩,做着儿时的游戏。

有的时侯,也听大人们讲民间故事,神话故事。

抹不掉,挥不去的孩童岁月伴我长大,也让我明白了许多许多。

其中,"梅花香自苦寒来",令我悟出了些许人生的哲理。

艰苦的环境,艰苦的条件,往往能够锻炼人,也能够磨炼人。

正如"数九寒天梅花艳,温室之花霜打懈"一般。

我们六十年代出生的这一代,曾自豪地成为改革开放初期的主力军,奉献了自已的光和热!

如今,步入老龄,

我们,无愧于走过的时代……

是否还记得小时候老家的土房子是什么样子?

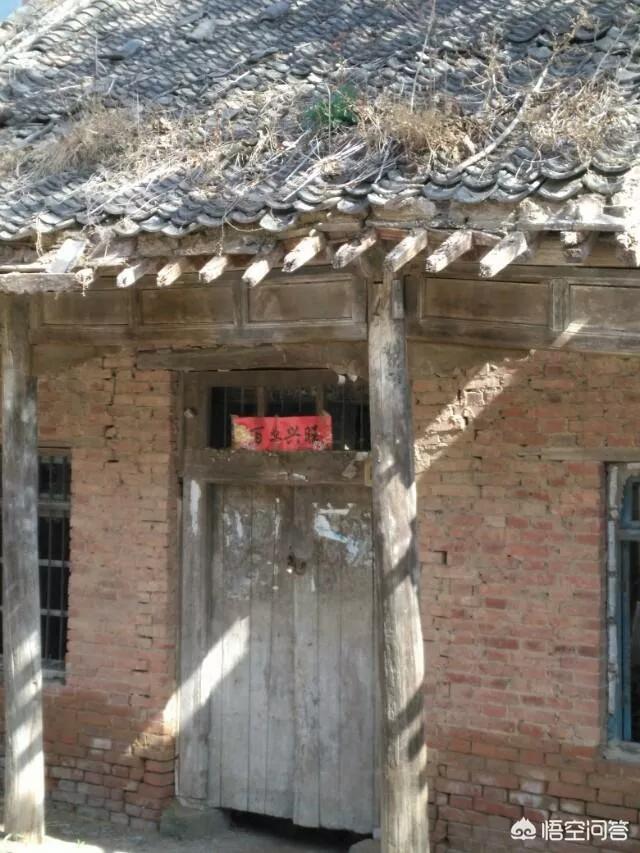

我奶奶家就是这样的房屋一百多年了冬暖下凉,底层石头上面泥土实用的很,虽然老一辈人己经去世每每看到原始房孑心中想念之情由然而生。[害羞]

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。