古代斩首为啥都要午时三刻秋后问斩,有什么讲究吗?

因为古人认为,杀人是“阴事”,而午时三刻,在古代是阳光最强,“阳气”最重的时刻。

被斩首的人,就算罪有应得,可还是会有一口怨气,死了之后会去纠缠刽子手,或者下令的官员,所以古人就将斩首时间定在午时三刻,借阳气抑制阴气,能够最大限度的保护行刑者或者下令官员。

还有另一层意思,人的精力在“午时三刻”,处于“伏枕”的边缘,就比如我们很多时候,站在中午刺眼的阳光下,不过多久,眼睛就会泛酸,意识就会有些朦胧。

所以此刻斩首犯人,犯人也会有些昏昏欲睡,脑袋落地的瞬间,可以减轻几分痛苦,如此说来,也不失为出于人道主义的考虑。

还有后来神鬼小说中常用的概念:

在午时三刻开刀问斩,阳气最盛,阴气遇则消散,如果要斩首的是罪大恶极之犯,或许"连鬼都不得做",以示严惩。

再说明确点儿,就是说让他无法接触到阴气,死了就死了,连鬼都让这个犯人做不成。

所以这跟上边所说的人道主义相反,属于对罪犯的加深惩罚。

还有另一种说法,是说斩刑在正午开刀,让其有鬼做;

重犯或十恶不赦之犯,必选午时三刻开刀,不让其做鬼。

皇城的午门附近毫无遮挡物,阳光直射,阳气最盛。

所以皇帝令推出午门斩首者,也无鬼做。

其实说白了,都是一种震慑作用,用这些神鬼玄说,让世人对大刑本身产生恐惧,从而抑制犯罪,就古代的封建迷信大环境来看,这种做法其实很奏效。

最后补充一点,午时三刻的确切时间,应该是在清朝有了具体规定:

即相当于现在的11点44分到12点之间,这大约16分钟的时间内,统称为:

午时三刻。

————————

如果觉得还不错,不妨点个赞吧~

欢迎关注:钱品聚,了解更多文化趣闻,谢谢~

古代斩首为啥都要午时三刻秋后问斩,有什么讲究吗?

在各种古典小说和影视剧中的频繁亮相,使得“午时三刻”处斩成为现代人对古时印象最深的时间记忆。那么,“午时三刻”到底是今天的几点?古时处斩又为何总是选在这个时刻呢?

日晷

先要了解古人的计时方法和工具。和今天不同,古人把一昼夜分为12个时辰,每一个时辰相当于今天的2小时。按地支排序为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,即从夜间11时起到凌晨1时为子时,1时至3时为丑时,以此类推。而12个时辰又分为100刻。 “午时”即为中午11时至13时,而每刻相当于现在的14分26秒。由此可见,“午时三刻”就相当于现在的中午11时43分12秒。

“午时三刻”将近正午12点,太阳挂在天空中央,是地面上阴影最短的时候。这在古人看来是一天当中“阳气”最盛的时候。中国古代一直认为杀人是“阴事”,无论被杀的人是否罪有应得,他的鬼魂总是会来纠缠作出判决的法官、监斩的官员、行刑的刽子手等和他被处死有关的人员。

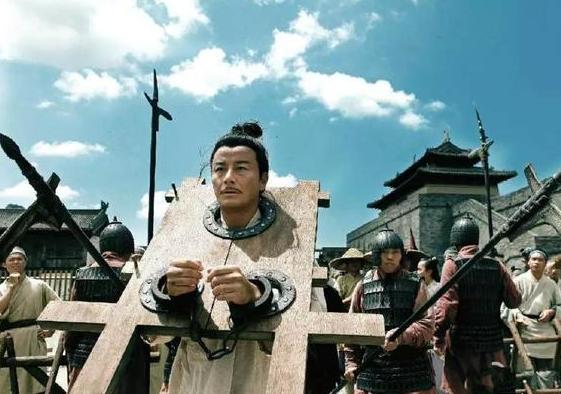

处斩电视剧照

所以,在阳气最盛的时候行刑,可以压抑鬼魂不敢出现。这就是“午时三刻”处斩刑最主要的原因。

古代斩首为啥都要午时三刻秋后问斩,有什么讲究吗?

简单来说,"斩首之刑"就是刽子手用刀或斧砍下犯人的脑袋,让犯人身、首分离。这种处刑方式是谁发明的,无法考证。不过从史料来看,似乎是黄帝首创。远古时代,蚩尤北犯,黄帝在河北琢州与之决战,生擒蚩尤。最后黄帝命人砍下蚩尤的脑袋,挂在军门之上,以威示天下。

秦代将"斩首"正式列入法典,隋代以后直至明与清朝,皆有"斩首之刑",与"斩首"略同的就是"枭首",就是把人斩首,然后将头颅挂在木杆上示众,起到恐吓作用。 此刑隋唐宋曾经废除,但明清时又拿来处死强盗、杀人之类的重犯。"枭首"之名从何而来?有此一说是,远望时,悬挂的人头像是夜枭。

菜市口在当时是一个地处闹市的倒丁字路口,百姓来往十分频繁,因此成了斩首示众的绝佳地点。菜市口杀人最多的一次发生于清光绪初年,有七十多名土匪因为集体盗皇陵而被判处秋后斩首。当时防止劫囚与维持行场秩序的兵勇就出动数百人,拉盖尸席的马车就有七八辆。因为斩首的是土匪,怕余党劫法场,据说连街道两旁的送魂酒都免了。

时辰一到,监斩官手握朱笔,连连勾画,刽子手各就各位,依顺序砍头。因犯人实在太多,刽子手又少,砍了一轮之后,刽子手也气虚手软。眼看一颗又一颗的人头落地,跪在后方等着行刑的犯人早就吓得昏死过去。

北京有著名的刑场菜市口,清末,台湾也有自己的刑场,就在现今高雄县的凤山古城,具体位置就在古城澄澜炮台外侧。刽子手将犯人斩首之后,便会将斩下的头颅绑在炮台附近的芒果树上,用意当然就是"悬首示众"。之后,因为头皮腐烂,头颅就会与发辫分离而落地,这时官府才准家属拾走头颅与尸体合葬。日治时期,台湾此处刑场才作废。另外,古城的南门及东门也曾设置类似的刑场。

斩首的时间。说完刑场,接下来在谈斩首的日期与时间。明清时期,斩首的执行日期有两种形式,分为 "立决"也就是立即执行,和"秋后决"就是秋天后执行。清律称前者为"斩立决",后者为"斩监候"。 一般来说被判"斩立决"的犯人,都算是重刑犯,所犯的罪几乎都是谋反、大逆、谋叛、杀人与强盗罪等等。这些罪皆是重罪,所以才会判"立决",其他的犯人都是等待秋天后才砍头。

为何要等秋天后才执行?为何要选在午时三刻?比较可信的说法是,明朝天顺二年(1458年),朝廷镇压叛乱,结果演变成将士为了邀功而随意杀生,有的兵将还割下乞丐的头要求奖赏。许多百姓都未经审判,就成了刀下亡魂,百姓出门都得提心吊胆。 历史上,除了秦时一年四季都可以执行死刑之外,其他各朝代处决犯人几乎都在入秋以后。斩首的运行时间原则上都是在午时,应该就是中午11点到下午1点之间,但是按照古老的习俗,一般都在午时三刻执行,也就是11点44分到12点整。之所以会在午时三刻斩首,有此一说是,避免鬼魂的报复!

中国古代一直认为杀人处刑是"阴事",无论被杀之人是否罪有应得,就怕受刑者的鬼魂会来纠缠执行处刑的人,譬如监斩官与刽子手等等。 因此,午时三刻太阳当空,是阳气最为旺盛的时候,能震慑鬼魂,还能让罪大恶极的罪犯连鬼都做不成!还有一种说法是,午时三刻是人的精神最为萎靡的时候,往往呈现昏昏欲睡的状态,所以此刻处决犯人,在被砍头的瞬间,犯人也许痛苦会减少很多。

古代斩首为啥都要午时三刻秋后问斩,有什么讲究吗?

小说误人!实际上古代法律有规定是秋后,但没有规定必须是午时三刻。

那为什么是秋后问斩呢?

《淮南子·本经训》有云:“四时者,春生夏长,秋收冬藏;取予有节,出入有时,开阖张歙,不失其叙;喜怒刚柔,不离其礼。”春夏正是万物生长之时,秋收,树叶飘落,主杀。而且古时候以农业为主的社会,秋收是一年中最重要的时刻,避免天地间怨念太多,影响秋收,所以秋后问斩。

唐宋时的法律更是明确规定:每年从立春到秋分,以及正月、五月、九月、大祭祀日、大斋戒日、二十四节气日、每个月的朔望和上下弦日、每月的禁杀日皆不得执行死刑。而且在“雨未晴,夜未明”的情况下也不得执行死刑。

行刑的时间也并不是午时三刻。

明史上有“申酉(下午三点到七点)行刑”的说法。

唐代则是规定未时到申时(下午一点到五点)行刑。

清朝小说《醒明花》中有说:

是日双流县知县高捷,接得圣旨到来,开读过了,即把处决有名的几个斩犯,到了五更时分,绑到十一街坊行刑。五更时分,也不是午时三刻。所以午时三刻是误传。

古代斩首为啥都要午时三刻秋后问斩,有什么讲究吗?

监斩官说,窦娥午时三刻快到,你还有什么话说。窦娥说我死后第一曹州大旱三年。监斩官,哈哈,这不是痴人说梦话。第二么,我死后,我的一腔热血将要喷在高挂的白练上。监斩官,哈哈哈。第三啊!我死后,天要降大雪,将我的清白之身掩盖。监斩官,六月天那来的雪。

这就是六雪。

午时三刻到,行刑。

窦娥冤,窦娥真的被冤死了,窦娥冤死后,她说的三件事都应验了。

这么冤枉的冤案,要不放在午时三刻行刑,屈死的冤魂不找监斩官和刽子手的事才怪呢。

古代的五时三刻应该是中午过一点,这时的太阳正是午时高照的时候,无论你是屈死的冤魂也好,还是怎么死的鬼魂都不敢在太阳底下胡作非为。

民间传说,鬼到鸡打鸣的时候,必须要到阎王爷那里签到,否则会被打进十八层地狱永世不得翻身。所以鬼魂白天不敢胆大妄为。

午时三刻是大白天的白天,这样才是行刑的无妨时刻。

古代斩首为啥都要午时三刻秋后问斩,有什么讲究吗?

谢谢邀请:

事实上"午时三刻″行刑并不是古代的法律规定。唐宋时期的法律只规定了不得执行死刑的时间,即每月的禁杀日为(每逄初一、初八、初十、十四、十五、十八、廿三、廿四、廿八、廿九、三十)都不得执行死刑。每年从立春到秋分,以及正月、五月、九月、大斋戒日、大祭祀日、二十四节气日、每个月的朔望和上下弦日也不得执行死刑。甚至还有"雨未晴、夜未明″的情况下也不得执行死刑的规定。那么古代在什么时间段执行死刑呢?事实上古代行刑的时间段并不象戏里演的书上写的"午时三刻″,而是定在可以行刑日子里的未时至申时这段时间内(13点一一17点之间)行刑。明清时期的法律也只是规定了行刑的日期,并没有明确规定行刑的时刻。所以本人认为"午时三刻″行刑与迷信有关。古时候的人认为,杀人是"阴事",不论被杀的人是否有罪,他的鬼魂都会来纠缠判官、监斩官、行刑的刽子手和其它有关联的人员。所以只有选择"午时三刻"阳气最盛的时侯行刑,可以压抑阴魂,使死刑犯的鬼魂不敢出来纠缠。这也就是古代"午时三刻″开刀问斩的原因吧!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。