“举人”相当于今天什么学历,研究生能考上吗?

古代的秀才、举人、进士,是“功名”。

现代的学士、硕士、博士,是“学位”。

功名和学位,是两个概念。古代科举和现代高考,也是两个概念。

大体的区别在于,古代参加科举,只要一个人考中功名,哪怕只是考中最低一级的秀才,那这个人也能获得以下特权。(各朝秀才待遇不同,这里拿明清举例)

一,免除两人的徭役。

在古代徭役很重,什么是徭役呢?说白了就是老百姓必须给朝廷免费干活,不发工资,纯义务的劳动。而一旦中了秀才,家里就可以免除两个男丁(包括秀才本人)的徭役。别人累死累活的干,而秀才却可以在家里下棋喝茶,悠闲自在。

二,免缴公粮。

在古代,老百姓都必须给国家交公粮,而且交得特别多。如果谁家里有个秀才,那全家就可以免交公粮。在粮食短缺,视粮食如生命的古代,尤其是战乱年代,这一条待遇别提有多实惠了。

三:秀才可以使用奴婢。

在明朝,国家明文规定老百姓家里不允许使用奴婢,即是你是地主,有再多的钱,也不能使用奴婢。而秀才却可以。这一条是朝廷为了激励大伙读书,特意授予,让秀才区别于平头百姓的特权。

四:秀才可以免刑。

在古代打官司,老百姓上了公堂,第一个动作就是先给县太爷下跪,再陈述案情。即使是地主,富商也必须下跪。至于犯了法的老百姓,拖到公堂里,衙役们会一拥而上,不管三七二十一,先打个皮开肉绽,给个下马威再说。即便一个人是有钱人家,也难免会有皮肉之苦。而如果一个人是秀才,则就可以大摇大摆的站着。就算秀才犯了法,官府也不能随便抓来审问,更不能用刑。因为免刑就是秀才的特权。官府要打秀才,须要先呈报省级学政,革除秀才功名之后才能打。(秀才见了七品以上官员还是得跪着)

五,秀才在穿戴上也有特权。

秀才可以穿盘领长衫,头戴方巾,脚登长靴,青衫儒雅。而沒有功名的老百姓是严禁这样穿戴的,只有考取秀才以上功名的人,才有这个特权。

想想看,老百姓见到七品官必须下跪,秀才可以不用跪。

老百姓都要服苦役,秀才不用。

老百姓都要交税,秀才可以不交。

秀才的功名只要不被取消,哪怕犯了法,官府就不能对他用刑。

这是什么概念?妥妥的特权阶级了。

在古代,如果一个地方天高皇帝远,官府顾不过来,县太爷会把地方上的管理权下放给当地的乡绅,而这个话事的乡绅往往就是秀才。

所以,别看一些戏剧里面总说“穷秀才”,就以为秀才的地位很低下。

实际上在古代,尤其是在明清两朝,秀才的定位是“统治阶级预备队”。与“民”在身份上有本质性区别。

只不过,由于古代的官太少(一个县,只有四个人有资格吃皇粮),秀才数量又多,基本没资格当官。有些秀才又不会理财,家庭条件一般。比老百姓强不了多少,远逊于地主老财。所以才显得很寒酸。

但这种寒酸是相对的。一般老百姓的生活水平比秀才更寒酸。

再说举人。

秀才想要出仕,还得要去考试。也就是参加乡试(省考),成为举人。

举人是什么概念呢?很夸张。拿明清举例说。

明朝立国276年,一共录取11万名举人。

清朝入关后268年,共录取15万名举人。

平均算下来,明朝平均每年产生400名举人。

清朝平均每年产生550多名举人。

大家可以感受一下,这是什么概念。

明朝两京十三省,平均分摊,每个省一年也就产生二十多个举人。

清朝多一点,但平均下来,每个省一年也不过产生三十多个举人。

每个省又有多少个县呢?至少不下50个。有的省将近一百个县。

这就相当于说,平均一个县,一年出不了一个举人。极端情况下,有些小县,十几年都出不了一个举人。

由于稀少,所以在明清两朝,举人不仅有秀才享有的所有政治特权(范围一样,程度更深。比如秀才只能免两人徭役,举人可以免十几个人徭役和赋税。因此明清两朝有大把的财主自愿把田产放在举人名下),还可以直接出仕做官。

很多搞不清楚情况的人,经常以讹传讹,说明清两朝的进士不一定能当官,要等缺额。

但事实上,这种情况只在明朝初年才有,明中前期至清末近五百年,都没有这种情况。

进士从明朝中前期开始,一定能做官,也就是百分之百能做官。保底就是县令。

而举人做官的概率也极大,只是很难出任高品级职务而已。

具体见下表。举人当不了大官,但一些十几年出不了一个举人队伍小县,举人想出仕,当个县令也不是稀奇事。

具体我们可以看《范进中举》。

范进中举后,不仅一贯瞧不起他的岳父胡屠户对他的态度来了个180度大转弯,变成了范进的狗腿子。

县里的首富张乡绅也跑攀关系,又是给范进提供豪宅,送奴仆、丫鬟,还火急火燎的要跟范进结拜。要不是范进有老婆,估计张乡绅会把女儿嫁给他,结为亲家关系。

用我们现在的话说,范进就是一夜暴富。

昨天的范进,还是个矮矬穷。仅仅只是一日之隔,他便当上总经理,出任CEO(没有迎娶白富美),走上了人生巅峰。

而能让范进的生活有如此大改变的,仅仅就是因为他考中了举人,拥有了特权。(人脉也是一方面原因,乡试由皇帝钦点进士出身的各部官员或翰林主考,由各省行政长官担任监考官。举人的选拔由这些官员说了算。因此考上举人就等于是与朝廷的达官显贵攀上了师生关系,前途无量)

当然,由于举人不是“天子门生”(不是皇帝钦点的),略受歧视,升官有门槛,极难坐到大官。而且一旦举人以举人身份出仕,就不能再参加科举了。这等是自毁前途。所以大部分举人都不会满足举人身份,都会再接再厉,继续参加考试,争取考上进士。

而这也就使得举人的光彩被进士盖住,显得不那么耀眼。

至于说进士,明清两朝平均每年也就录取约一百三十人左右,平均划到每个省,也就几个人而已。

这种人在古代,属于天之娇子,普通老百姓根本接触不到。(这也就是一般讲民间故事小说里,出场人物经常会有秀才,偶尔会有举人,很少有进士的原因。因为民间草根作者根本接触不到进士。举人就已经是他们能接触到的最高等级的人物了)

不过前面说了,举人是可以直接当官的。哪怕考不上进士,也可以出仕。

所以,古代的秀才与现在的学士,以及举人与硕士,进士与博士,科举与高考。根本就不是一码事。没有可比性。

用不恰当的类比说,科举更像是高考(包含研究生考试)和公务员考试的结合体。

考生既是在考学位,也在考“公务员”身份。

一旦考中进士,那不得了。用宋朝汪洙《神童诗》中的句子说:

朝为田舍郎,暮登天子堂。

将相本无种,男儿当自强。

早上还在种地呢,晚上就成了天子门生,当了朝廷命官,保底也是处级,吃上了皇粮。

举人嘛,虽不是天子门生,但保底也是个实职副县级。

这种人生境遇,搁在现在,能想象?

现在哪有这么好的事?

任你学历再高,想要赚钱养家糊口,还是得去应聘。

任你学历再高,想要为人民服务,还是得去考公考。

如果应聘不上,拿不到offer。或者公考上不了岸。学历再高,也是浮云尔。

现在的社会,可比古代公平多了。

当然,古代人的学识以及知识储备与现在的人完全不是一个量级。

明清最有学问的人,搁在现在,估计也是半科盲水平。(不至于是文盲)

所以,如果对现代的研究生做针对性的科举培训,让其回到过去考试。考上举人,乃至进士的难度,并不会很大。

不过,这种后人欺负前人文化低的行为,没有意义。前人栽树后人乘凉。我们今天的知识储备也是经前人传承下来的。我们没必要嘲笑古人知识浅薄。

“举人”相当于今天什么学历,研究生能考上吗?

小时候,每次和父亲路过一个村庄,他都会停止说笑,告诉我这里100多年前出了一个举人,姓吴,这个村叫“举人湾”,周围几十里的人都知道。时过百年,人们经过这里时,仍然会放慢脚步,心里仍有敬意,可见举人在人们心中的地位。

下面是一个清代科举制度结构图。可以看出,科举分为童试、院试、乡试、会试、殿试五级,而真正决定读书人命运的是乡试。因为乡试过关就是中了举人,具备了做官资格,命运随即发生重大逆转,难怪《范进中举》中的范进中了举人后喜欢得发了疯。

一、举人和研究生哪个更难考上?

举人好考吗?想想孔乙己,考了一辈子,别说举人,半个秀才都没捞到。再看看吴敬梓笔下的范进,50多岁时还在考秀才,主考官周进看他苍颜白发,衣衫褴褛,想到自己也是50多岁时才中的功名,心生怜悯之心,于是给他点了个秀才。很多大文人像写《聊斋志异》的蒲松龄,写《西游记》的吴承恩,不能说肚子里没有墨水吧,也都是考了大半辈子还与功名无缘,只得愤而著书。

举人太难考了。在明清两个朝代,录取举人名额由中央按各省人口数配给指标,每省最多不超过100名,全国录取总人数仅为1000至1200人。这意味着什么?这意味着你要在现行高考中排名全省前100名才有机会!如果是全国统一录取,意味着高考成绩全国排名1200之前才能中举!所以,如果某地中了一个举人,当地会像过节一样开心、荣耀,连地方官都会觉得有面子,跟着沾光!

而现在考研究生,相对而言就容易得多了。2019年全国报考硕士研究生人数大约260万人,录取人数大约65万,录取率为25%。拿博士生来说,2019年我国各高校招收博士105169名。从数据上来看,过去考个举人的难度要远超现在考博士研究生。

二、举人和研究生的社会影响力哪个大?

过去别说中举人,就是中个秀才,就有了很多特权,可以免交税赋,见着官不下跪,如果吃官司还要先报请上面同意,而且不能用刑。要是中了举人,更是瞬间成为响当当的人物,名闻遐迩,轰动乡里。举人已经贵为官老爷,身份和地位同普通人有天壤之别。“朝为田舍郎,暮登天子堂”,说的就是这种强烈反差。

《儒林外史》中的范进,本来是个乡村教书先生,穷屌丝一个,谁见谁欺,连老丈人都对他非打即骂。一朝中举,县里最大的土豪亲自来拜望,大把送银子,还把自己黄金地段的一套房子送给他。这一切变化都在中举喜报送到的几个小时内发生,中举不但让范进疯了,让当地各色人等都变得颠狂,可见中举人的影响力多么强撼!

而现在别说硕士,就连考上博士,除了亲朋好友间庆贺外,其余人等波澜不惊,因为司空见惯。

三、举人和研究生的就业幸福感哪个大?

过去如果中了举人,可以直接补缺县令,最差也可以等待补位,并且还有进一步参加会试殿试的机会,前途无量啊,谁敢小觑?就算是举人运气差点,等不来官位,他也成为地方名流,与上层社会勾连一起,大把敛财发家的机会,很快会成为地方豪强。

当年我老家那位吴举人,听上辈人讲,有良田千亩,豪宅百间,妻妾成群,称势当地几十年。

如今硕士博士研究生,毕业后大多自谋生路,其中不乏国家栋梁之材,不乏行业精英,他们能凭一己之长,为国效力,其就业自主程度和方式,当然远超过去的举人。

将“举人”和“研究生”拿来对比,其实就是脑洞大开。说实话,聊这类话题就是一本正经地“胡说八道”,您觉得有点趣味儿就好。

“举人”相当于今天什么学历,研究生能考上吗?

“朝为田舍郎,暮登天子堂”,这是古代无数寒门士子人心心念念的梦想。科举制自隋朝开创后,无疑是封建王朝最伟大的政治发明。在科举制之前,朝廷需要的人才是怎么来的呢?除了父业子承外,举孝廉也是一种渠道。

然而,“举孝廉,父别居”;“举孝廉,浊如泥”等俗语,也说明察举制并不能让人才流入朝廷。自隋文帝一统天下后,他为吸引天下读书人来为朝廷效力,发明了通过考试就能做官的方式,名为科举制。唐代,科举制的运行制度愈加完备,“学而优则仕”成为人们共识。自此虽然历朝历代政权更迭,但科举制一直到清朝末期才被废除。

“耕读传家久,诗书继世长”。读书往往被古人被视为一件大事,稍微富裕一些的农民家庭常会为孩子雇一名塾师来授课,以期一朝光耀祖宗门楣。重视到了什么程度呢?父亲考试考不上,儿子接着考,儿子考不上,孙子接着考。明代清官海瑞就是父亲一直考,直到海瑞考中后才罢休的。

科举制一共分为四级。从易到难层层筛选,在全国范围内优中选优,其实也并没有我们想象的容易。

第一级是院试。

由各省学政主持,考场一般设置在各地县府。参加者名为童生(儒生),三年之内可考两次,考中者名为秀才(生员)。

考中秀才后一般来说虽不能为官也是可以享受一些特权的,比如说免税、免徭役、见官免跪拜、犯事不用刑等。

这其实已经是了不得了,因为同时代的大多数人一辈子都目不识丁,听见衙门里的“威武”都会唬得连忙下跪。秀才在乡镇里也算数的上名的人尖儿了。

第二级是乡试(秋闱)。

皇帝会特派官员来负责乡试,考场设在京城和各省省会。参加者为秀才(生员),通过考试后就被称为“举人”。举人第一名称“解元”。

举人是有做官的资格的,如范进中举后,那些报喜的随从,都一个劲儿的喊“举人老爷”,一向看不起他的老岳父,也一个劲儿的夸自家女婿是天上文曲星下凡。这说明举人真的已经十分难得了,对于平头老百姓来说举人就是祖坟冒青烟了。

举人一般在地方上任职,偶尔有递补的机会会升任到县里。在今天可能相当于县委书记。

第三级是会试(春闱)。

皇帝派钦差大臣来负责会试。考场设在京城。参加者都是举人。通过考试后,称“贡士”。考试第一名称“会元”。

第四级是殿试。

主考人是皇帝,考场设在皇宫。参加者为贡士。

在会试同年四月开始殿试。到这一阶段,基本上也是全国各个省份拔尖的人才互相摩擦了,毕竟实力不行的早就被筛下去了。

殿试分三甲录取,第一甲录取三名,分别为状元、榜眼、探花,赐进士及第。第二甲赐进士出身,第三甲赐同进士出身。所有及第的人都可以直接授官,称为“天子门生”。皇帝会从这些人中选人入翰林院,作为未来内阁大臣的候选人。

一般来说,进士外出做官最低是地方县里,而地方县里也是举人要花十几年的时光才能爬上来的。在当地知府做一知州,相当于今天的市委书记。有才华的人再升任布政使或巡抚,这便是省级官员了。还有一些人会进入六部,甚至会进入内阁成为大学士。这一切,进士出身只是最低要求,想要升官毕竟还得能力加持。

结语

而现在的大学生毕业后收入微薄,甚至还买不起房子。范进中举后都有人送四进的房子,面积大又宽敞还有仆从。而研究生呢?研究生毕业后能有“举人”的待遇吗?

不久之前,中传研究生跳楼的新闻在我耳边默默回响。总之,古代能中举人,做官也罢、继续考也罢,都能活得很好。而今天,研究生的学历贬值速度超乎想象,所以说,今天的研究生也根本无法和古代举人相比。

“举人”相当于今天什么学历,研究生能考上吗?

进士的英语是doctor,这个doctor不是医生的意思,而是博士的意思。

也就是说,老外认为,从学历的层面来讲,进士是相当于博士的。然而,老外并不懂咱们古代的科举,从科举制度来讲,就是博士研究生要考个举人也很难!

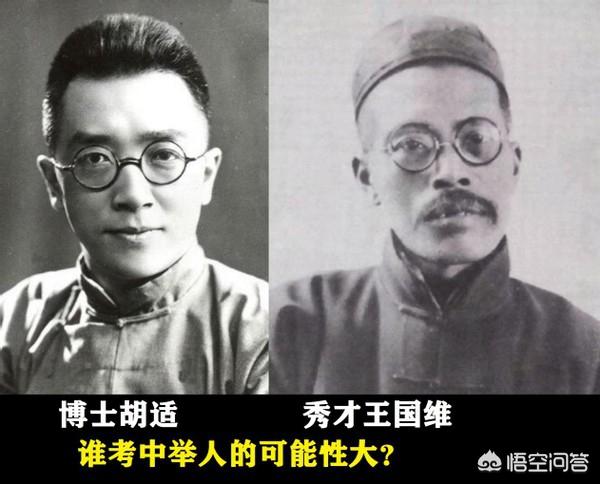

例如,拥有36个博士学位的胡适,在国学的造诣上远不及秀才出身的王国维,如果他两人参加乡试,胡适显然不是王国维的对手。

科举考试和今天的学历考试是两码事,科举考试包括学历但又不限于学历,还囊括了公务员考试、高级公务员选拔考试的范畴。学历只是科举的一部分,科举最重要的是作用就是享受特权,甚至直接当官,起点至少副处级(八品),故而科举被称之功名。科举给他们带来的就是功绩和名声。影视剧中经常有中了状元,就成为宰相的乘龙快婿的桥段。

“举人”相当于今天什么学历?要想进一步了解举人相当于今天什么学历,我们先来看看秀才和举人享受的待遇。前边说了,在古代考上秀才就能享受特权了,秀才也分等级。一等秀才是廪膳生员,简称廪生,明清时期他们不仅能吃皇粮还能拿工资。一月粮食六斗,一年白银四两,粮食不多,钱也不多,还总比没有强,而且秀才们还享受不用交税,不用服役,免于受刑(刑不上大夫嘛!),不穿布衣(穿士大夫的衣服),可以用婢(雇佣仆人),见官不跪等诸多特权。秀才是介于官与民之间,他们往往成为地方的乡绅,德高望重,主持村社重大事务。

秀才是生员,见官不跪,但他只能自称学生,而举人就比秀才厉害多了。国家不仅让他享受秀才所有待遇,还进一步增多,连你的衣冠也给包了,有的直接发衣服,有的折现,以及宣传个人的费用。光宣传个人的费用每年都有20两银子,主要用于在家乡竖旗、制匾、建牌坊,来证明自己高贵的身份。我们最熟悉的范进中举,就是一个典型。范进这个秀才中举后,就被人尊称为老爷,在古代民众总是尊称官员为老爷,比较典型的一句话就是青天大老爷!成为举人后,就正式成为士大夫中的一员了,乡绅、官员会主动接纳他,举人也是可当官的。

不过,也不是所有举人都可以当官的,清朝前期,举人不少能当官,但需要挑拣,并且还分出了三六九等。好的可以当知州也可能是散州的知州,一般当知县,差的当通判,还有教职的。教职并不是老师,而是负责教育的官员,通常称之为教教谕、训导之类的,大概类似现在的县教育局局长或一个县重点学校的校长之类的。到了后期就越来越难,不过依然举人为官之路依然没被堵死,但较之前少了。比较典型的是清朝前期出身举人重臣的就有收复台湾的姚启圣、平定苗疆的鄂文端尔泰、平定大小金川的阿文成桂,以及闻名遐迩收复新疆的左宗棠。

从这点看来,举人跟今天的博士研究生非常相似,甚至直接说举人就相当于今天的博士后也是说得过去的。举人当官,讲究的是挑选,从考试成绩、年龄、健康、能力上进行考察,然后“分配工作”。只不过,现在的博士毕业生很少分配工作了,但您也不要忘了。现在很多单位引进人才,只要是名校博士,各方面又比较优秀的,又通过选拔的,直接任命为副处级。还有博士生在参加评职称、考证、尤其是当兵上也享受很好待遇。博士生当兵,最差也是上尉军衔,好一点就是少校军衔。

研究生能考上吗?举人考试对于当时人而言非常难的,其难度高于注会、一建、软考、司考等,最重要的一点是三年才考一回,而且录取率极低。这研究生也要看是什么研究生的,如果是硕士研究生,那录取率会远远高于举人的录取率。就是博士研究生的录取率,也没办法和举人的录取率所抗衡。比如乾隆九年就规定,大省的录取率为1.25%,中省的录取率是1.67%,小省的录取率2%,这样的比率能考个举人简直是太难了。

如果博士研究生穿越到古代,和秀才一起参加科举考试时,博士生也未必就是那些秀才们的对手,要考上同样很难。倘若回到古代,系统地参加私塾学校的话,那么根据文科博士生的知识储备,也未必不能中个举人。博士研究生能不能考中举人,这就需要看这名博士研究生喜欢不喜欢国学,努力不努力,倘若做到这么一点,博士研究生穿越的话,考上中举的可能性也是蛮大的。

总之,举人大体相当于今天的博士学历,假如真能穿越的话,博士研究生考上古代的举人,也不是不可能的。

“举人”相当于今天什么学历,研究生能考上吗?

答:在中国古代的社会各阶层里,“举人”常常是小老百姓眼里“惹不起”的存在。比如鲁迅小说里,那位因为一本书就打断孔乙己腿的“丁举人”,还有那叫阿Q恨得牙痒痒的“举人老爷”,无不是一派盛气凌人的模样。但虽然举人是考出来的,但他们的地位,却根本不能用“学历”来衡量。跟今天的“本科生”“研究生”,更远不是一回事。

这事儿,也恰如“白话写史”畅销书《明朝那些事》的形容:仅明代的科举,就相当于“今天的高考+公务员考试+高级公务员选拔”。换句话说,选的就不是“学问家”,而是实打实的行政人才。跟今天的“学士”“硕士”,完全就是两个“技术工种”。

不过,罗马不是一天建成的,放在中国有着千年历史的科举史上,“举人”也不是一开始就这么“横”的。比如放在号称“读书人幸福生活”的宋代。“举人”就没那么幸福。宋代的科举制,分为“发解试”“省试”“殿试”三级。凡是参加科考的考生,都可被称为“举子”,通过了“发解式”的考生,则被称为“发解举人”。是为宋朝版的“中举”。由于大宋重视科举,“发解举人”的群体也十分庞大,每一次科举的人数,常在万人以上。

但即使是“发解举人”,也没有明清年间那么多的特权。就连“进京赶考”这事儿,都是不小的经济负担。就连可以给“赶考举人”提供食宿的“公券”,两宋三百年里也并未普及。条件好些的“宋朝举人”,可以得到家族资助或“义庄”资助。比如家境贫寒的南宋大儒真德秀,就是在亲友的资助下金榜题名。同样穷苦的南宋学者查道,也多亏了亲友的“三万钱”,才如愿步入仕途。

甚至,当未来的“大宋男神”苏轼早年和弟弟苏辙一起中举时,老爹苏洵的第一反应也不是喜悦,而是愁钱。为了凑足进京赶考的费用,这被后人称为“一门父子三词客”的“三苏”,硬着头皮去求“父母官”益州知州张方平,痛陈“为行者记,则害居者,为居者记,则不能行”的窘迫家境。把张方平听得眼泪哗哗,不但慷慨解囊,还写信给京中同僚,“强推”三父子的才华,这才叫“三苏”从此惊艳大宋文坛政坛。

连贵为“举人”的苏家父子,赶考都如此困窘,可见古人的科考路,对大多数寒门家庭来说,真是一场倾家荡产的豪赌。

那如果无人资助呢?许多更穷的举人,也是啥招都想。常用的办法就是借贷,比如穷出身的北宋宰相何执中,就是靠“借万钱”才凑足了盘缠。这还算是走运的,南宋文士楼璩赶考时也差钱,找乡亲们借钱。硬着头皮求半天,却才借了“不满千钱”。

除了“拉下脸”借钱的,还有“举人”挖空心思做生意。很多人赶考路上,就带着些茶叶纱等货物沿路售卖,边走边凑钱。每到“科考季”,北宋都城汴京也热闹,各地举人们都在京城里“铺席买卖如市”。像明清年间范进们“中举”后大家“排队送钱送地送女人”的热闹场面,大宋的“举人”们,真是不敢想。

“举人”们地位扶摇直上,也确是明清年间的事儿。明清的教育,比两宋年间更为发达。明太祖朱元璋在位时,当时“学校之盛,唐宋以来所不及也”。如果说宋朝是“进士”翻身的年代,那么明清就是“举人”扶摇直上的年月。虽然在“进士”们面前,“举人”依然很不够看,如果明清哪位官员是“举人”出身,那一辈子仕途就是被歧视排挤,除了海瑞那样的异类,爬上高位简直痴人说梦。

但对于大部分寒门读书人来说,“中举”却是他们人生翻身的关键一步。首先是举人的经济特权,在明清年间中个举人,至少就有四十亩田的“优免”特权。实际执行起来,通过“投献”“诡寄”等操作,实际能“优免”的更多。所以只要“举人”招牌,几乎就是别人排着队来送地,哪怕“中举”前“无立锥之地”,一夜之间就可翻身做地主。

至于“赶考路费”这等“小事儿”,举人们更是丁点不用操心,就算没人来送钱。举人们凭一面“火牌”,就能乘着“公车”,在沿途驿站白吃白住。甚至连“过路费”都不用交。“公车”也就因此成了“举人”的代称。好些举人还从中觅到了发财良机,赶考路上带几个富商同去,一路享受“白吃白住白过卡”的待遇。沾光的富商们,也必然要给举人们好处。

当然,这点钱对于“举人”们来说,那时也只是小钱。明清年间的举人,本身就有了做官的资格。虽然举人出身的官员,能做到二三品高官的凤毛麟角,大多都是府县行政官员和教官,但至少也都是八九品的级别。这样的品级,在封建统治阶层里属于“最下级”,但哪怕对于地方官来说,想要为官一任坐稳位置,也要先笼住境内的举人。所以明朝时就有风气,州县新官上任,先要摆酒宴请当地举人。

因此,明清年间时,举人的地位,算是翻了身。对于老百姓来说,作为“统治阶级”最底层的举人,就是他们眼里高高在上的“大老爷”。明清年间,一个读书人再穷困潦倒,只要能中了举,那就“亲朋率望腹焉”。甚至当地的乡绅富商们,都要争着送钱送银子巴结,当地的社会闲散人员,也会主动跑来投奔。放在经济发达的江南,那更是“美男蕲为仆,美女蕲为妾者数百”,几乎一夜翻身。

所以像《范进中举》里,凶狠胡屠户见了举人女婿就唯唯诺诺,见了张乡绅到来就吓得躲一边的情景。对于明清举人来说,实在小儿科。因此也不难理解,为何中了举的范进,会当场乐疯——金榜上一小步,就是人生一大步。

而这“一小步”,对于古代读书人来说,也是公认的难。但必须说的是,古代科举,特别是“中举”的“乡试”环节,却也有着相对的公平。哪怕你是寒门出身,哪怕无根无靠,只要文章“火候”到了,机会面前大家都平等。甚至对于很多“豪门子弟”来,“中举”这事儿还特不公:比如万历十六年,明朝阁老王锡爵之子王衡中“中举”,接着就被骂得狗血淋头,各种“舞弊”流言扑面而来,吓得王衡中十三年没敢再考,直到老爹王锡爵告老还乡,这才松一口气再战考场——哪怕阁老家的儿子,想做点啥都得掂量掂量。

但与此同时,这相对公正的“中举”,也催生了王朝的“特权”阶层。特别是在王朝末世里,拥有特权的举人,也就成了重灾区,他们除了凭着特权兼并土地,更垄断地方的权力,比如明末年间的“举人”们,就“富者益务为骄淫,贫者横噬乡里”。给明朝接下来的天下大乱,结结实实的“添火”——中国历代封建社会的兴衰,“举人”就缩影了太多东西。

参考资料:陈宝良《明代社会生活史》、孙继《日常生活视野下的宋代举人群体》、万琪《明朝文官俸禄探析》

作者:我方团队张嵚

“举人”相当于今天什么学历,研究生能考上吗?

古代科举中的功名,和现代的学历是两个概念。

在很多人的概念中,古代科举制度下产生的秀才、举人、进士,似乎是可以与现代的学历划等号的。

比如,有人就认为,像古代的秀才,基本等同于现代的一个大学生,往高点说,也无非是清北大学生而已。

但实际上,古代科举中所产生的秀才、举人和进士,与现代的高考完全是两个不同的概念,前者称之为“功名”,而后者称之为“学历”。

因此,用科举来对应现代的学历,并不具备太多的可比性。

为什么这么说呢?很简单,古代功名的含金量,是要远远高于现代学历的。

在古代,但凡能成功考取到功名,哪怕是最低一级的秀才,都能享受不少特权。

比如,秀才可以见官不下跪,受审不用刑,另外还可以免除徭役,甚至在穿戴上,秀才都和普通的老百姓穿得不一样。

这其中,尤其是免除徭役这一点,是无数普通老百姓梦寐以求的事情。

为什么呢?因为在古代,每个普通百姓都是需要服徭役,而所谓的徭役,说得简单点,就是免费给朝廷干活,不仅没有工钱,并且还得是自带干粮的那种。

更重要的是,不去还不行,一旦不去,那衙役手里的棍子可不是吃素的。

但如果考上了秀才,那就不一样了,在别人累死累活为朝廷免费当义务工的时候,秀才却可以在家里优哉游哉,想想都是美事。

并且,只要一个家庭里出了一个秀才,那么这个家庭就可以免除包括秀才在内两个男丁的徭役。

也就是说,别的家庭因为需要服徭役,被迫停止生产经营的时候,有秀才的家庭,却能有两个劳力,可以为自己家庭继续添砖加瓦。

这样一来,家庭与家庭之间,收入就无形中拉开了差距。

而这仅仅是古代科举中,最低一级的秀才待遇,如果再往上的话,那每一级都将是足以改变一个家庭,甚至是一个家族命运的特权。

因此在古代,只要家里稍微有点能力,都会让孩子去考取功名,毕竟成功考取的话,那带来的实惠,实在是太大了。

但问题是,古代的功名并不是那么容易考的。

就拿离我们最近的清朝来说,清朝有两百多年的历史,而人口最高峰的时候有四个多亿,但一共产生了多少秀才呢?

答案是46万人左右,平均算下来的话,每年产生的秀才人数,大概在一千多人。

这个比例,放在我们现代的高考中,根本就不值一提,根据最近的教育事业统计数据结果显示,我国目前的大学生毕业人数,已经突破了千万级别。

仅仅是人数比例还不算什么,最核心的区别就是,古代的秀才,已经算是统治阶级的“预备队成员”了。

秀才除了拥有上述几样特权之外,在古代的地方上,也算是个人物,毕竟古代讲究“皇权不下乡”,因此在地方上的话事人一般都是乡绅,而乡绅最起码都是个秀才。

这一点,在那些山高皇帝远的偏远地区尤为明显。

想想看,一个古代的秀才,在地方上不仅拥有不少特权,并且还能成为当地的话事人之一,这实际上已经是脱离了“民”的范畴,普通老百姓见到他,都得恭恭敬敬的行礼打招呼。

这样的人,是现代的大学生能比的吗?现代的大学生毕业之后,能有这种地位和特权吗?肯定不能。

而这还只是古代科举中最低一级的秀才,如果再往上,考中了举人,那就是另一个概念了。

首先,举人是参加乡试后考出来的,这意味着什么呢?意味着可以去省里参加考试,而这对于古代那些一辈子都几乎不可能离开本县的普通百姓来说,就是一件值得吹一辈子牛的大事情。

而秀才,是拥有这个见世面并吹牛资格的。

并且,举人的考取难度,要远远高于考取秀才,前文也讲过,清朝两百多年好歹也产生了四五十万的秀才,而同样是清朝,两百多年又产生了多少举人呢?

答案是十五万左右,平均每年的话,也就是不足六百个。

而清朝一共有十八个省1549个县,如果把这不足六百个举人平均分摊到各省各县的话,那么得出来的数字就是,清朝的每个省,每年也不过能有30个左右的举人。

至于县一级,平均至少每三个县,才能出一个举人。

这就造成了当时有些偏远地区的县,几年才有可能会出一个举人,即便是这样,要是某个县哪一年能出一个举人,就已经算是教化有方,可以在当地地方官的政绩评估上,添上重重一笔了。

那么,这每年产生的将近六百个举人如果放到现代意味着什么呢?

很简单,就意味着在全国每年数以千万计的参加工作的人里,最出类拔萃,最优秀的六百个,这样的人,放在如今该处于什么样的社会地位可想而知。

并且,一旦高中举人,那就相当于正式踏入了“官”的行列。

前文讲过,秀才虽说在身份上,已经高于平民一等,但只能算是官员的“预备队”,打个比方就是,半只脚踏进了正式官员的序列,但还不算是官。

而举人则不一样,只要考中举人,那就是名副其实的官。

以明清为例,举人如果不再更进一步的话,那最起码会当个七八品的官,通常是类似于县丞只来的副职,搁到现代也是个副县长。

别看这官职不大,但是在古代平头百姓的眼里,那已经是“大老爷”一般的存在了。

最具有代表性的例子就是范进,在范进没有中举前,活得那叫一个憋屈,老丈人拿他不当人,街坊邻居更是瞧不起他,走哪都是各种鄙视。

但中了举之后,且不说老丈人对他的态度变化,单是本县最大的土豪,不仅主动前来拜访他,还对他又是送银子又是送宅子的,甚至不惜的与他攀交情。

正是因为这种巨大的变化,才会让范进在中举后发疯,别说是他了,换作我们是范进,照样也疯。

其实说白了,举人虽说官职小,但却是个正儿八经的官,而古代的“官”与“民”之间的差距,可以说是不可逾越的鸿沟,对于那些没见过什么世面的老百姓来讲,那举人是一句话可以决定他们生死的人,如此人物,怎能不恭敬和敬仰?

至于举人的特权和待遇,除了可以直接进入仕途当官之外,还有其他不少好处。

以清朝的雍正时期为例,举人可以免除200亩地的田赋,还可以免除十几户人家的赋税,仅凭这两条,举人就摇身一变,成为一个妥妥的地主阶级。

这也是为何在范进中举后,有人上赶着来给他当仆人,就是想让范老爷开恩,免掉自己家的赋税而已。

除此之外,还有比秀才更高一级的司法豁免权,哪怕是举人犯错,当地官府也不能直接捉拿审问,而是必须上报省里后,由省一级的官府出面才可以审问举人。

而说回来现代的大学生,如果对比举人的话,肯定是对比不上的。

别说大学生了,就算是研究生,也不会像举人一样直接进入仕途,还需要参加公考,同时还要积累各种经验后,才有部分可能进入体制之内。

并且,就算是进了体制,但通常都是从基层做起,比如普通的科员之类的,而举人如果不再更进一步的话,起步就是副县长级别。

仅是这一点,现代的研究生就没法和古代的举人相比。

更重要的是,古代一旦考中举人的话,除非是极特殊的情况,比如年龄实在太大等等,否则的话,举人都会更进一步,往更高的方向努力。

而那个更高的方向,就是进士。

进士,是古代科举考试制度中,功名的最高等级,想要考取进士,那最基本的条件就得必须是举人。

考取进士的考试,在古代叫做“会试”,是把全国最优秀的人才(即举人)全部集中在京城后举行的考试,一般来说,每三年举行一次,每次录取的人数大约在三百人左右。

而通过会试并被录取的人,即为进士。

到了这个层次,其实已经和普通老百姓关系不大了,属于是传说中的人物,因此这也是很多古代小说中,出场人物很少是进士的原因,毕竟这个级别的人,普通老百姓基本上是没机会见到的。

而在通过会试后,还需要进入下一关,那就是在金銮殿上参加“殿试”。

殿试的选题,一般是由内阁预拟,然后呈交皇帝,并由皇帝最终定夺,因此对于考生的应变能力,以及知识的储备量都要求极高。

不过,即便是在殿试中发挥一般也不要紧,因为从北宋中期之后,殿试不再实行淘汰制,而是只要参加的人均会被录取。

但就算是不会被淘汰,也不能掉以轻心,因为殿试是以成绩做排名,而成绩的高低好坏,对考生考生将来入仕和升迁有很大的影响作用。

换句话说,殿试成绩优异,任职的品级和部门自然就要好一些,反之则不然。

而在殿试中,最终的成绩会被划分为三等,即一甲、二甲和三甲,在这三甲中,一甲最好,二甲次之,三甲为末等。

像我们熟悉的状元、榜眼和探花,就是属于一甲中的第一名、第二名和第三名。

当然,成绩越好,起步点就越高,但即便不是一甲,那也比举人高得多,用这么一句话说就是,进士最低的起点,就是举人的终点。

什么意思呢?比如像进士,最次的也能当个七品的地方县令,但举人也许熬了一辈子,也就可能在临退休前,混一个县令当当,并且还不一定。

这就是举人和进士之间的差距。

而进士哪怕是水平再低,运气再差,只要不犯错,熬到退休的时候,混一个从四品或者五品的地方官还是没问题的,比如知府或者是同知之类。

这个级别,放在今天对比的话,那就是相当于市委书记。

而通常来说,除极个别“倒霉蛋”外,一个进士在退休时,基本上都能捞一个布政使当当,也就是一省之长。

如果能力较强的,可以混进中央,并且又没有犯错,那临退休当个一二品的大员还是没问题的,甚至还有人,在退休前被加封个太师、太傅之类,那就是副国或者正国的级别了。

总之就是,在古代只要考中进士,基本上就注定了在退休前能当上省部级别的干部,而像状元之类,出阁拜相也是有很大可能的。

如果谁的家族中出了这么一个人物,那在古代绝对是福荫子孙的大幸事了。

所以,就上述秀才、举人以及进士而言,与现代的研究生是没有太多可比性的,毕竟古代只要考取了功名,那么就等同于踏入或者已经进入了仕途。

而现代的大学生也好,研究生也罢,完成学业之后,还需要历练,想进入体制还需要参加公考,并且起步也要比古代的举人进士低得多,因此,从这方面来讲,现代的学历是无法比拟古代功名的。

那么,如果现在的研究生去考取古代的功名,能不能考上举人甚至进士呢?

个人认为,以现代的研究生所接受的教育,如果去参加古代的科举考试,大概率是无法考上举人的,更别提进士了。

当然,这并不是“抬古贬今”,也不是说现代的学子比古人差,而是两者所接受的教育体系,以及考试内容是不一样的。

古代的科举考试,考题无非是源自四书五经、儒家经典之类,其内容虽说局限在一定范围内,但难度却增加了不少。

更何况,古代千百年下来举行了那么多场考试,能出的题已经全部都被出过了,后世的科举试题,只能是挖空心思从各个角度来出一个与前人不一样的题目。

而这就更增加了考生对于相关知识的掌握与熟练度,但这还不是最难。

最难的,是古代科举中的“议论题”,也就是明清时期的“策问”,这些题是要求考生根据相关题目,在规定的字数内,对一些政事、时务等内容进行阐述,这不仅要求考生有强大的知识储备量,并且还要有对国家律法等各个方面的认知等等。

总之就是,古代的科举考试,更像是现代的高考与公务员考试的结合体。

而现代的学子,所接受的教育是多样化的,比如我们要学习语数外,还要学习物理化学生物等等课程。

从这一点来讲,现代学子的知识宽度,是要比古代人宽得多,哪怕是古代的状元郎,也没有现代一个大学生那样的知识宽度。

正是因为两者接受的教育体系和模式的不一样,因此,如果让现代的一个研究生,在没有经过相关培训学习的情况下,去参加古代科举,那么考中举人的概率死非常低的。

同样,让古代的举人也在没有接受学习培训的情况下来参加现代的高考或者考研之类,他也未必能考得上。

这就是为何会说功名和学历是两个不同概念的原因,也是两者没有太多可比性的关键所在,当然,我们也不能小看古人,单纯认为古人只会之乎者也,历史上有部分状元郎的试卷时至今日我们还能看到,而其中优秀优异者也不乏其人,单是他们能在局限的范围内,写出那么妙笔生花的文章,就值得我们佩服。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。