北魏分成东魏与西魏,都是魏国,那他们互相怎么称呼?

东魏和西魏都是“后人”的说法,站在东魏和西魏两家自己的立场上,题目的问题是当时他们互相怎么称呼对方,那就是“世界上只有一个魏国,没有什么东魏或西魏!”

北魏末年权臣高欢控制朝政,末代皇帝孝武帝不甘心受制于权臣,想要摆脱高欢的控制,当时占领关中的军阀宇文泰对孝武帝表现得很忠心,孝武帝于是天真地以为跟着宇文泰会比跟着高欢的日子要好过。

当时高欢的大本营在晋阳,而魏国的首都在洛阳,534年夏,魏孝武帝趁高欢不在洛阳,自己导演了一场跑路的大戏,他先是下诏南征,声称要去讨伐梁朝,暗地里准备人马,实际上趁机带着亲信从洛阳西逃去长安。孝武帝跑路后,高欢曾派人去劝孝武帝回洛阳,孝武帝当然不理他。

534年10月,高欢派人给孝武帝送去最后通牒,说只要陛下回来,一切如旧,你还当你的皇帝,如果不肯回来,国不可一日无君,我就只有另立新皇帝了。于是高欢召集群臣,拥立清河王世子为新皇帝,是为孝静帝。

高欢拥立孝静帝,造成北魏同时出现了两个皇帝,这就是历史上所谓的北魏变成东魏和西魏,可是站在东魏高欢一派的立场,孝武帝的跑路,是抛弃自己的群臣投靠割据关中的军阀,高欢拥立孝静帝登基,意味着孝武帝依靠宇文泰建立的西魏是地方割据政权,孝武帝的皇位已经被孝静帝取代,西魏不过是北魏的军阀拥立孝武帝非法割据一方罢了。

孝武帝死后,高欢跟大臣们商议要不要为孝武帝服丧,大家都说皇上都不要我们了,我们还跟他服什么丧啊,现在全国跟孝武帝有关系的,就是前皇后高氏(高欢的女儿,孝武帝曾娶高欢的女儿为皇帝,孝武帝跑了以后,高欢的女儿没有跑)跟他有关系,让前皇后高氏为孝武帝服丧就行了。最后东魏也没给孝武帝举行国丧,只让高欢的女儿以前皇后的身份给孝武帝服了丧而已 。可见,站在东魏立场上,已经不承认孝武帝是合法的皇帝了。

但站在西魏宇文泰一方的立场,孝武帝是你高欢自己拥立的北魏的惟一合法的皇帝,现在孝武帝跑到我这里来了,意味着北魏的首都从洛阳迁到了长安,这只是迁都,不是改朝换代,孝武帝到长安得到宇文泰的拥戴重建朝廷,可是,皇帝还是以前的皇帝,朝廷还是以前的朝廷,反倒是高欢,是逼迫孝武帝这个惟一合法的皇帝逃亡的逆贼啊!高欢拥立孝静帝,就是谋反篡位,孝武帝和宇文泰一方自然不承认孝静帝是合法的皇帝。

本来从合法性上讲,宇文泰有了孝武帝,比高欢是更占理的,可是孝武帝到了长安,跟宇文泰也搞不好,宇文泰一气之下,让人送毒酒,居然把孝武帝给做掉了,重新拥立了新皇帝,这样宇文泰跟高欢就没什么两样了,你俩大哥莫说二哥,都是逆贼了!

有意思的是,孝武帝死后的第二年东、魏双方开战,在宣战诏书中,西魏说打东魏是要“扫除凶丑”,东魏说打西魏是要“讨伐逆徒”,所以东魏是不会叫西魏为西魏的,只会叫逆徒,西魏也不会叫东魏为东魏,只能叫凶丑,也就是双方都不承认对方就是了。北魏实质上是分裂了,但在法理上并没有分裂,因为双方互相视对方为谋反,并不承认北魏已经是两个国家。

北魏分成东魏与西魏,都是魏国,那他们互相怎么称呼?

自打魏晋之后,由于西晋统治秩序的崩坏和内附民族的反叛,对于晋朝来说,北方大批领土就此失去了能够统治的资格,晋朝南迁之后,北方经过长久混战,最后被北朝第一个王朝给统一了。这就是北魏王朝,而北魏王朝建立者是鲜卑人,这是他们的民族成分。

北魏建立后,自北魏孝文帝开始,强令迁都,并且大力推行汉化运动,此举对民族融合虽起到重要积极作用,但短期来看,却大大伤害了原有鲜卑民族贵族的情感,且为北魏日后的乱局埋下了一定的伏笔。

汉化运动很快就让内地的鲜卑贵族变得和汉人士大夫一般无异,但是却没有足够照顾到留守鲜卑老家平城附近的六部军镇里的诸多旧式鲜卑贵族及其部民,于是六镇部民越发对中央政府不满,他们认为那些去往繁华内地的鲜卑人已经不算是鲜卑人了,他们都被中原的花花绿绿迷住了眼睛,所以,六镇发动了叛乱。

六镇的叛乱带给了北魏毁灭性的打击,北魏政权不得不联络北方的柔然游牧民族共同夹击六镇叛军,虽然最后成功歼灭了大部分的六镇叛军,但是对六镇残余势力的安置工作,北魏依然做得很差,还是没有照顾到旧式贵族鲜卑人的情感和情况,于是再度发生骚乱,期间从六镇叛军崛起了两位军阀——宇文泰、高欢。

宇文泰和高欢不太一样,虽然都是六镇出身,但是相比较而言,宇文泰的鲜卑血统更为纯正,而高欢家族之前属于关陇地区的士族,他们都投效在北魏权臣尔朱荣手里,尔朱荣在河阴发动政变,几乎一口气杀光了两千多名官员,彻底控制住了北魏政权,但是之后尔朱荣被皇帝刺杀,北魏政权落到了高欢的手上,高欢成为了北魏的新权臣——宰相。

宇文泰则选择了带兵继续征战,说到底宇文泰其实也在观望,所以在稳定关陇地区之后,宇文泰选择了驻军当地以待天下生变。时机很快就到了:高欢欺辱北魏皇帝过甚,北魏皇帝出逃到了宇文泰手上,宇文泰抓住机会,杀掉了北魏皇帝,立了一个新的北魏宗室为新帝,正式宣布自己这边才是大魏正统,而所谓西魏其实是后人根据地理因素而称呼的。

高欢的东魏其实也不是他自己说自己是东魏,也是被后人根据“西魏”相应的称呼,为了表示区分而已,其实本质上,他们都宣称自己是“大魏”。这一点在历史上很常见的,其实包括北魏这个称呼,主要也是为了与曹魏进行区分,根据所处的中国北部的地理特征,才称之为北魏的。

统治者自己是不可能成为预言家,自称自己是什么“北魏”、“西魏”、“东魏”的,他们都会统一自称自己是“大魏”,至于互相之间的称呼,这个就很有意思了,由于高欢原在北魏朝廷担任宰相,虽然之后皇帝跑了,但是高欢以及高欢那边的东魏朝廷,肯定是觉得自己这边才是铁打的正统,同样的道理,西魏虽然是临时搭建的草台班子,但架不住人家也完成了废立天子的戏码,肯定也认为自己这边才是正统。

既然都觉得自己是正统,那么,必然要怒斥对方是乱臣贼子喽,东魏会骂宇文泰是贼子,而西魏自然就会痛骂高欢是贼子,互相冠以“伪魏”是必然的。

北魏分成东魏与西魏,都是魏国,那他们互相怎么称呼?

北朝的北魏、东魏、西魏的正式国号正和南朝的宋、齐、梁、陈一样,前面是不加方位词的。之所以加方位词,是因为后来的史学家为了精确定位和区分相同国号而加的前缀。今天福垊就讲讲东魏西魏怎么称呼对方吧。

话说北魏权臣高欢学曹操挟天子以令诸侯,控制着北魏皇帝元修。可人元修不甘心、不认命,坚决不向汉献帝学习,凭什么要我做汉献帝啊?但为君子能屈能伸,更何况是皇帝。在洛阳的元修就一直假装是汉献帝,而高欢也很满意很欢乐。元修趁高欢欢乐疏于防备之际。以伐梁朝的名义,三十六计,就走为上了。一路向西,喊着泰泰救朕一路狂奔,就到了长安。

皇帝跑了,高欢哭笑不得,就定他个“叛国罪”,然后昭告天下废除元修,重立新君——还是傀儡。后来这个傀儡还想学元修逃跑,被高欢的儿子高澄发现了。就问皇帝你为什么早饭,傀儡当时就激动地说:“从来都是权臣早饭,哪有皇帝早饭?”高澄当时就哭了,不是怕是很尴尬,才假装是怕。高欢立的皇帝我们称之为东魏。

这个泰泰不是太太的通假字,而是一世英雄宇文泰。就是那个建立八柱国十二大将军体系的哪位。元修以为解放了,谁知道却是逃了狼窝又入虎穴。原来高欢是董卓,宇文泰是曹操。本来正统皇帝在手,他完全可以这个理由打高欢,但他弄死了元修。因为愤怒的元修不做汉献帝,也就落了个曹魏高贵乡公的下场。宇文泰就立了个听话的新君,他也要好好过过曹操的瘾。这个政权就是我们所说的西魏。

上段说了,宇文泰不以正统天子的名义,号令天下讨伐高欢是有原因的。第一、皇帝得不到臣民的拥护了。第二、他宇文泰也打不过高欢啊!何必找打!高欢的地盘是当时三国(西魏、东魏、梁)中最小的,但是却是三国中,经济最发达,人口最多,实力最强。于是高欢就搞起来你不打我,我也打你,我要统一魏国。这样两方都以魏国的名义开始拉锯战了。

元修刚到宇文泰那里,就大骂高欢(东魏)是凶丑,还要跟他的丞相泰哥(tiger,宇文泰)灭了他。高欢回骂宇文泰(西魏)是逆徒。他们都以魏国正统自居,高欢实力强就打宇文泰,结局竟然是宇文泰胜多败少。有一次宇文泰差点被高欢大将彭乐活捉,宇文泰说:我活着你才能活得更好。我死了,你就是韩信的下场。彭乐也就拿了宇文泰的钱,听了他的话,放了他的人。究其原因高欢太骄傲、太大意,关键是彭乐太容易被忽悠了。550年高欢的次子高洋逼皇帝禅让,建立齐国,史称北齐。七年后,宇文泰的儿子宇文觉在宇文护的支持下逼皇帝禅让,建立周国,史称北周。北周后来灭北齐,从而统一北方。而后北周被隋朝取代,灭了陈朝,于是天下重归一统。

北魏分成东魏与西魏,都是魏国,那他们互相怎么称呼?

北魏王朝在经历了孝文帝太和改制以后,迁都来到河洛之地的鲜卑贵族迅速的腐化了。北魏朝廷与北方的汉族大姓们相互政治合作,汉族的大户们也加入了北魏的上层政治中去,从而形成了以鲜卑族皇族为主、汉族等共同参与的政权。这个政权由于有了大量汉人的参与,民族矛盾得到了一定的缓和,然而由于改制用力过猛,在鲜卑内部出现了裂痕,乃至于分裂 !鲜卑贵族中的保守派的利益受到了严重的损害,他们拒绝汉化。此时北魏朝廷由来已久的民族矛盾已经转化为阶级矛盾,此时种姓不再是主要的矛盾,政治地位才是斗争的根源。在强势皇帝孝文帝在位时,反汉化势力就蛊惑太子发动北逃时间,孝文帝只好以斩杀太子来震慑各方!由此可见,鲜卑贵族的内部冲突程度。

孝文帝死后的二十多年里,这种矛盾进一步的发展、酝酿。终于在孝明帝正光六年,在北魏的后方,阴山草原一线发生了改写历史走向的六镇大起义!这次大起义引发了关陇与河北的大起义!这三股势力,共同向洛阳朝廷发难,北魏朝廷用尽了全部国力,勉强与各方打成平手,相互僵持在一起。就在六镇起义的同时,坐镇晋阳的契胡族酋长尔朱荣广纳英才,将六镇的中下级政治势力全部纳入麾下。尔朱荣带领着这些英才以及契胡族部曲起兵,直插洛阳朝廷,一举攻克了北魏政权,诛杀胡太后和小皇帝,并且发动了“河阴之变”,将洛阳朝廷的高层官员和洛阳显贵全部诛杀,死者两千余人!

尔朱荣取代了洛阳朝廷,然后再立北魏宗室为傀儡皇帝。自己带领着亲兵将河北的葛荣起义剿灭,派遣族侄尔朱天光和贺拔岳、侯莫陈悦、宇文泰等降平定了关陇起义。尔朱荣的权威达到了顶峰,他把尔朱家族的重要成员全部安排在朝廷要职和地方要害。尔朱家族从朝廷到地方彻底控制了北魏的天下!

然而,随着尔朱荣的跋扈擅权,傀儡的魏帝越发不能容忍,利用尔朱荣朝见的机会,猛下杀手,一举将尔朱荣诛杀!此举虽然干净利落,然而却真正将北魏朝廷推向了万劫不复!尔朱家族的势力不能善罢甘休,立即组成联军向洛阳朝廷发难,踏平了朝廷,诛杀了魏帝。但是由于尔朱家族人多势杂,内部斗争倾轧不断,又没有主心骨笼络各方人才。因此,当年追随尔朱荣的人就纷纷自谋出路。

首先是高欢以出镇河北为由,打算慢慢脱离尔朱氏。随后,一大批人才由聚集在高欢手下,最后,高欢彻底与尔朱氏决裂,并联合各方剿灭了尔朱氏,取得了北魏的实际控制权。就在同时,关陇尔朱天光集团中,由于尔朱天光本人东归后,参与尔朱氏之争,脱离了关陇集团。而关陇势力就由贺拔岳接管,不久贺拔岳为侯莫陈悦所害,宇文泰又全盘接收了关陇势力。

从而,形成了以宇文泰为首的关陇势力与高欢为首的山东势力的对立态势!北魏朝廷从六镇起义开始,到此时的宇文泰与高欢的对立,形势才基本固定下来。高欢取代了尔朱荣,把持着北魏朝廷,立元修为皇帝,是为北魏孝武帝(宇文泰集团称孝武帝,高欢集团称出帝)。孝武帝不满高欢的专政,公开与高欢决裂,高欢当机立断,从晋阳打到洛阳,孝武帝只好带着众人逃到关中,去投奔宇文泰。

宇文泰也接收了孝武帝,不久就鸩杀了孝武帝,立元宝炬为帝,这个被后世史学家认为是西魏。孝武帝的出逃,高欢另立了新的北魏皇帝,后世史学家认为是东魏。从此,北魏彻底分裂为东魏和西魏,但是掌权的分别是高欢和宇文泰。鲜卑皇族彻底丧失了实际统治权。

对东魏而言,认为元修抛弃了朝廷、抛弃了百姓,根据儒家的理论“为百姓而设天子,非为天子而设百姓”,高欢的东魏集团认为自己是北魏的真正继承者,而贬称西魏为‘’僭伪‘’。

对西魏而言,自己的法理来源于北魏最后一个皇帝孝武帝元修,故而关陇集团是北魏的继承者,宇文泰集团贬称东魏为‘’僭伪‘’。

但是由于《北齐书》、《周书》、《北史》都是唐朝人编纂的,而隋唐的政权来源于宇文泰集团,因而,这些史书称西魏为“魏”,而称东魏为“东魏”,以示区别。虽然没有对东魏以‘’僭伪‘’相称呼,但明显的认为西魏是北魏的继承者。

北魏分成东魏与西魏,都是魏国,那他们互相怎么称呼?

二者皆自认为自己是正统,天授人权,而对方是乱臣贼子。王莽复生。二者肯定是互不承认的,具体称呼应该“逆贼”“伪逆”。私下也可能喊宇文贼,高逆。南北朝时期第一个有资格统一天下的国家就是北魏,但由于尔朱荣叛乱和胡太后乱政,引发宇文泰和高欢崛起,最终引发北魏分裂,成为东魏和西魏。后来二人儿子篡位,成立北周和北齐。宇文泰小字黑獭,汉化鲜卑人。西魏权臣。绝对是南北朝第一武将,第一军事家。而且还是隋唐两代的奠基者,最大的功绩是创立府兵制,鲜卑旧八部制为基础,立八柱国。高欢,字贺六浑,河北人,是鲜卑化汉人。东魏权臣。高欢和宇文泰都是尔朱荣麾下出身。后来平定尔朱氏叛乱,成为一代枭雄。

在公元532年,在邺城驻守高欢已经是羽翼丰满了,公然责骂尔朱兆是乱臣贼子,尔朱兆大怒,领兵与与高欢首次交兵,被高欢杀的大败。尔朱家族立即联合起来对付忘恩负义的高欢。兵分四路二十万大军讨伐乱臣贼子的贺六浑。高欢临危不惧,自己带领3万人马对抗20万大军。高欢带着500敢死队直逼中军,一场鏖战,尔朱兆大败而回,全军覆没。高欢尽显名将风范。随机,高欢进兵洛阳。诛杀尔朱氏满门,从新立北魏宗室元修为皇帝,也就是北魏孝武帝,从此以后北魏的皇帝和宗室彻底沦为权臣的木偶。高欢也不拿自己当外人,见元修的女儿漂亮,立即娶为大老婆,这样又成为元修的女婿。

孝武帝不甘心为傀儡,孝文帝在亲信王思政的劝说下,想投靠在关中的大军阀宇文泰,让宇文泰与高欢互斗,自己好坐收渔利。于是趁高欢领兵在外的时候,孝文帝加封宇文泰为尚书左仆射,把自己女儿给宇文泰当媳妇,(真下本)又下诏,罢免高欢职务,至此,孝武帝与高欢彻底公开决裂。孝武帝罢免高欢的职务没有任何实际意义,就是一张废纸。而那边得到孝武帝支持的宇文泰在长安传檄天下,说高欢如何上压天子,下压群臣,实属曹操再世。公元534年,北魏孝武帝逃到了宇文泰的关中地区。

孝武帝一路狼狈。好不容易逃掉长安附近。一代奸雄在长安附近把孝文帝接到自己的根据地,孝文帝本来以为到了长安就算胜利,实际上呢,就是才出狼窝,又入虎穴。皇帝一旦没有了权力。实际上连百姓都不如。高欢数次写奏折。让孝武帝回来(也知道他回不来)样子做完以后,高欢回洛阳立北魏宗师元善见为北魏皇帝。从此北魏分裂成为高欢实际控制的东魏和宇文泰实际控制的西魏。两个活曹操第一回合打个平手。孝武帝在高欢那里起码还有些人身自由,在宇文泰这里还不如在高欢那里,孝武帝天天抱怨,天天在宫里画小人诅咒宇文泰,宇文泰一杯毒酒把孝武帝毒死了,随记立宗室元宝炬为皇帝。和高欢一个样。

东西二魏的宇文泰和高欢都骂对方是乱臣贼子,是曹阿瞒(应该说,在攻击对方时候,他们自己大概自己都想笑)二人一生一共打了五次会战,二人各胜两场,但在最关键的第五次会战玉臂之战里。高欢败北,不久就去世了。后来其子高洋登基以后,高欢被追尊为神武皇帝。公元557年宇文觉称帝。追其父宇文泰为太祖文皇帝。

我是清水空流,历史的守望者。期待你的关注和点评。

北魏分成东魏与西魏,都是魏国,那他们互相怎么称呼?

“北魏大分裂事件”是指拓跋鲜卑人在中原地区建立的北魏王朝分裂成东魏、西魏两个割据政权的事。

其实,所谓的东、西两个字只是后人为了区分所加上去的前缀,实际上这两个割据政权都自称为“魏”朝,并用“逆贼”来称呼对方。

而且,东魏、西魏都是傀儡政权,真正的权利掌握在皇帝下面的权臣手中,所以这两个王朝的寿命都非常地短。

其中,东魏王朝从建立到灭亡只存在了16年;西魏稍微命长一点,存在了21年。东魏与西魏相互攻击,各自都以正统的魏朝自居。虽然这两个王朝都是从北魏之中分裂出来的,但相互往来的国书都称对方是逆贼。

当时,东魏与西魏称南方的汉人政权南梁为“岛夷”、“南蛮”;而南梁则称东魏、西魏这两个位于北方的政权为“北虏”和“索虏”。至于东魏和西魏之间,则相互用“逆贼”、“东贼”、“西逆”来打口水战,用以证明自己才是魏朝正统。

对于北魏王朝的分裂事件,《三字经》里也有相关描述。《三字经.历史篇》称之为“元北魏,分东西;宇文周,与高齐”。我解释一下,这个北魏皇室原本是拓跋鲜卑人,复姓为“拓跋”,后来经过汉化改姓为“元”姓。

北魏末年时,爆发了边境的六镇起义。在镇压起义过程中壮大的军阀尔朱荣进京弑杀君主,祸乱北魏朝廷。尔朱荣死后,其军队主要被另一位军阀高欢吞并。

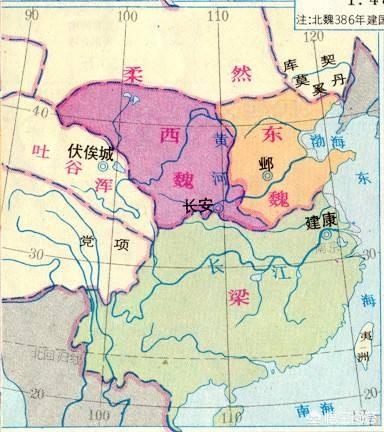

高欢拥立北魏王室元善见(东魏孝静帝)为帝,以邺城为中心建立了东魏王朝;控制关中地区的军阀宇文泰则拥立北魏王室元宝炬(西魏文帝)为帝,以长安为中心建立了西魏王朝。

不过,东、西魏都是傀儡政权,实际行政权利分别掌握在以高欢为首的晋阳高氏家族(汉族)和以宇文泰为首的长安宇文氏家族(鲜卑族)手中。权臣高欢、宇文泰二人为了争夺中原的土地,常常借着东魏、西魏的名义发动军队交战,并相互指责对方是逆贼。

值得一提的是,隋唐两代帝王的祖先都是西魏权臣宇文泰麾下的将领,属于鲜卑化的汉人。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。