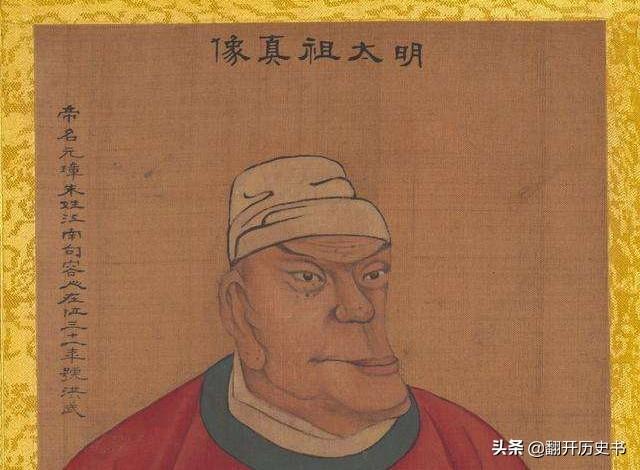

朱元璋强力反腐,明朝腐败情况最后怎么样?

朱元璋是从贫民一步步走上帝位的,在民间的经历,让他看透了贪官污吏对人民的迫害,所以他恨贪官,等他当上皇帝后,铁腕治贪。对贪官,他心狠手辣、绝不姑息,他精力充沛,能一插到底,哪怕再小的官,对他都害怕得心惊肉跳。

- 明朝后世的皇帝,没有一个有朱元璋那样的精力和能力,加之他们没有见到过贪官对人民的欺凌,对贪官也没有那么大的恨意。待朱元璋死后,他制定的反贪制度和措施,就不能很好的坚持下来,几于荒废。没有了朱元璋的重压,大小贪官反弹得更厉害,从内阁首辅、皇宫太监到乡村小吏,能像海瑞那样清正廉洁的,实在是少之又少,几乎没有。

- 另一方面,明朝官员明面上的薪资太低,如果不贪,他们连生活都困难,海瑞就是个例子,加之低级官员要向上级送礼,高级官员也要向皇帝供奉,从皇帝到小吏,形成了一个贪污体系。崇祯皇帝打仗无军饷,官员也抠的得不行,没人捐款支持皇帝,等到李自成进入北京,从皇宫和京城大官家里,无不找出大量钱物。

朱元璋强力反腐,明朝腐败情况最后怎么样?

还能怎么样?照样前腐后继。

在中国历史上,反腐之决绝,手段之多,惩罚之残忍,朱元璋绝对算第一。有个未经证实的数据:朱元璋在位31年,杀了贪官15万。

朱元璋规定,贪官如果贪污六十两的银子,立马处以死刑。贪官死得也非常惨,什么剥皮、挑筋、断手等等,手段极其残忍。据说当时每个地方都设有皮场庙,就是给那些贪官剥皮的专用场所,贪官不但被活生生剥皮致死,而且皮囊被剥下来之后,皮里会被塞进石灰和稻草,然后放在公堂旁边,以作警示——大白天的演恐怖片给活人看。

恐怖吧?警钟长鸣了吧?天下无贼了吧?屁用都没有,该贪的照样贪,否则朱元璋也不会活到老杀到老了。31年杀了15万,你说这叫效果好还是坏?

为什么在那么严厉的处罚下,依旧有人要贪?难道他们不怕死吗?

他们当然怕死,但是他们是人,人性的本质都是自私利己的,当白花花的银子摆在面前伸手可及、而且揣进腰包无人知晓时,你会怎么办?这时候你肯定想的不是什么“伸手必被捉”这样的名言警句,而是“不拿白不拿”这种完美的人生鸡汤。

朱元璋反腐经验只说明了一个事:永远不要指望什么雷霆手段。

有本书叫《总统是靠不住的》,其核心内容简单来说就是,美帝总统,以及美帝一切手握权力的人不管科长还是股长都是靠不住的。不要跟我说你从幼儿园到大学都是三好学生,也不要说你貌比潘安品德超过柳下惠,一旦大权在手,谁知道你会干出什么样的事情出来?那怎么办呢?——必须限制你的权力,对你实行监督和制约。这就是所谓的“收银机制度”:你在超市购买东西,然后去收银台付款,通过对你购买物品的录入,收银机立马计算出交易信息,一切都是机器在管理,账目一清二楚,最大限度的杜绝了人为舞弊。——总之,每天面对花花绿绿的钞票,没有几个人经得起诱惑,只能依靠“收银机”来管理,这个“收银机”就是——制度。

朱元璋强力反腐,明朝腐败情况最后怎么样?

明朝朱元璋反腐之狠,可谓空前绝后...

反腐之难,唯巧治严惩为上。

如果那时有数字货币,加上公开透明等法治相辅...

明朝反腐还不至于功亏一篑。

朱元璋强力反腐,明朝腐败情况最后怎么样?

虽然朱元璋贵为明代的皇帝,但他的思维注定让他使他的人生成为悲剧。为了完成小时候的理想,他不惜向朝中的官员动手,出发点是好的,可是手段太过极端。

朱元璋如何反腐朱元璋即位后曾说过:“以前我当老百姓时就憎恨这些收取贿赂的官员,如今我即位了,一定要为百姓做主,一旦发现有危害百姓的事情,我绝不宽恕!”

这话听起来很让人感动,那朱元璋是怎么做的呢?就一个字,杀。

朱元璋杀官员的方式可不是最常见的斩首,而且剥皮这种酷刑,然后在皮肤里放上稻草,以此来震慑百官。

对于罪行较轻的官员,朱元璋则制定了一些酷刑,如挑筋、去指、阉割等等,真是生不如死。

正因为早年间的经历使朱元璋根本就不信任这些官员,其实用现在的话来说就是朱元璋这个人有心理疾病,才会让他做事过于偏激。同样草根出身的刘邦就比他洒脱多了。

为了打击朝中百官,朱元璋给的薪水也很少,正一品的官员一个月禄米是87石,从七品每个月才7石,对于许多人来说,开销并不够,就连《明史》都评价朱元璋抠门。

但是朱元璋给子孙后代的钱却非常多,亲王一年可领几万石,除此之外还有各种布匹、草料等。

在这种待遇下,再加上人性使然,很多人选择铤而走险,然后朱元璋便毫不留情地将他们杀掉。

朱元璋时期最大的两起经济案件“空印案”和“郭桓案”每个案件都牵扯数万人,他在位31年里,死亡的官员人数高达十多万,这在历朝历代都闻所未闻。反正朱元璋精力旺盛,官员没了也不妨碍他的工作。

然而朱元璋时期刑法这么严苛,仍然有许多官员受贿,就连朱元璋都感叹道:“奈何朝杀而暮犯!”

即便反腐工作很难进行,可是也拦不住朱元璋的决心。他不想着如何与官员们搞好关系,而是又想了两个极端的办法。

一是成立锦衣卫来监视文物百官,二是鼓励百姓告发,只要携带《大诰》就可以随意捉拿贪官。

为什么说这两个方法极端呢?因为人与人之间总会发生摩擦,一旦双方有矛盾产生,在当时就会发生诬告,必然会出现冤案。

也就是说在朱元璋手下做官的话风险太大了,不是被杀就是被监视,干最苦的活儿还拿着最低的报酬。

明代中后期贪腐现象非常严重朱元璋在世时,贪腐现象屡禁不止,而且朱元璋不知道,他死后这种现象会更加严重。毕竟,他的子孙后代都不如他有魄力,在面对贪腐的时候,他们做不到将所有人都杀掉。

当初朱元璋在制定官员薪水时还额外附加了一条,那就是这条制度永远不变,所以明朝中后期官员的收入大多是灰色收入。

在《金瓶梅》中,西门庆明目张胆地贿赂钞关的官员,希望来少交税,这其实正是当时社会的一个缩影,人人向财而生,人人为财而亡。

官员们大肆敛财为百姓带来了极大的痛苦,因为缺少银两,许多百姓交不起税而逃离了家乡。

并且在当时,许多商人为了提升社会地位,他们会选择通过捐钱来成为官员。当时,北京有一句口头禅叫“金中书,银主事”。甚至到了1451年,明廷竟然正式允许卖官鬻爵了。

结语:朱元璋的反腐工作非但没有效果,反而使明朝的贪腐现象越来越严重。最早被影响的便是朱允炆,没有得力助手的他很快被实力强大的叔叔给赶走了。

而更可怜的人则是崇祯,因为没钱他关闭了许多驿站,从而使李自成失业失去了经济来源,他一怒之下召集了许多人来反叛大明。之所以会有这么多人愿意跟随李自成,就是因为当时的生活太苦了。

就在李自成和女真来犯后,崇祯根本无暇顾及,最主要的原因就是没钱。无奈之下,他只能向朝中文武百官借钱,可是几乎人人都哭穷,甚至连崇祯的岳父都不愿意帮助女婿。当然了,其实这些人比谁都有钱,等到李自成的手下刘宗敏一来,这些官员吓得纷纷交出了银两。

这些人之所以不愿意帮助崇祯,一是因为爱财,二是因为明朝君臣关系太紧张了。而造成这种结果的人,恰恰就是朱元璋,他从一开始就没为后世打下良好的基础。

朱元璋强力反腐,明朝腐败情况最后怎么样?

明初政策,到了明末近300年的积累和发酵,当初政策已经发生极大的扭曲和病变。这个反映了两个问题,一个是,明初一些政策本身就有问题,就是阶段性的,不是万世不变的(不仅仅是吏治一个方面,就不展开了),然后其次,任何政策不是一成不变的,想执行一个300年不变的政策,有的用“祖制”来框定本身就有问题,但说回来也有后世没有延续一些明初正确的政策,300年后当初优良的部分已经消失,劣质的地方无限扩大,最终导致崩塌,任何一个王朝都是这么灭亡的,明朝的宗室藩王,清朝的八旗子弟,同样重蹈覆辙,换了一群人罢了。

腐败问题在封建时代很难解决,在封建社会生产力条件下很难监管,一个强势的帝王不会在位300年,他的子孙没有他要饭,当和尚,在沙场的经历,很难做到他的一些坚定立场,后世帝王守成之君,或者不理朝政,政策自然就松了的。

再者,明朝初年反腐政策治标不治本,官员普遍贫穷,薪资完全不足以开支日常,很容易滑向腐败,在明初重农抑商,甚至歧视商人商业的社会环境下,科举当官是唯一个人发现正途,社会经济落后,个人机会窄化,更催生了官员挺身走险。只是简单粗暴的从严,而没有实际解决问题,也和朱元璋的个人经历和程度有关。

领导的高度就是一个事情的高度,放大到国家层面就可想而知了,但不能否认朱元璋其他的历史功绩而已,还是中国历史上有作为,能力挽狂澜的人物,只是任何人都有历史局限性而已。

朱元璋强力反腐,明朝腐败情况最后怎么样?

司马迁有句老话说得好,天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。只要获取的利润是成本的百分之五十以上,这件事就是杀头,也会有人冒着风险去做。这就是赤裸裸的现实。

明朝初期,朱元璋反腐的力度非常大,可以说杀了不少贪官。可是结局如何呢?贪官是越来越多,而且挡都挡不住。你可以杀他的头,但是你根本阻止不了他贪污。

在明朝官吏眼中,贪污所得的收入,就是他们的正常收入,因为他们认为自己的工资实在是少得可怜。根本不足以应付日常开销。

自古官俸之薄,未有若此者。这是张廷玉对明朝官员工资的态度。如果你们公司领导换了,你会在现任领导跟前,夸赞前任领导的好处吗?你会告诉大家,老领导在时工资高,而现在工资低吗?当然不会。

如果你是一个聪明的员工,那么你一定会歌颂现任领导的好处,歌颂现在拿的工资足够高,反而贬低前任领导在时,大家拿的工资实在是太低。

旧例,两京文武官折色俸,上半年给钞,下半年给苏木、胡椒。七年从户部尚书杨鼎请,以甲字库所积之布估给,布一匹当钞二百贯。是时钞法不行,一贯仅直钱二三文,米一石折钞十贯,仅直二三十钱,而布直仅二三百钱,布一匹折米二十石,则米一石仅直十四五钱。自古官俸之薄,未有若此者。---《明史》

这么一来现任领导就会意识到,不能减薪,否则以后名声,可能就会跟前任领导一样差了。这就是张廷玉这么说的一个主要道理。

当然了明朝官员的工资,按照《明史》的记载来看,的确是够低的了。如果完全不贪污的话,只能混个勉强温饱,根本不足以有任何额外额的开销。

- 在老朱看来,人就是不知足。隋朝以前,寒门子弟就算把书读穿了,也未必能做官发达。可是隋朝以后有了科举制度,寒门子弟可以通过考试做官了。

- 有了这个条件以后,寒门子弟努力读书的一个重要理由,那就是脱贫致富。可是到了老朱这里,就算努力读书做了官,发现还是那么穷。

- 老朱觉得他们有口饭吃就行了,可人家读书人不会这么想。他们当官需要应酬,需要调节上下级的关系。就算是坐个轿子去上班,那也得雇几个专职司机吧?这都是开销。

把口粮挪用到那些开销上去,那当官的就要活活饿死。所以说为了保证日常开销,官员们自然而然就会想着或许一些非法收入。

朱元璋对贪官,那是毫不留情的。朱元璋大小是穷苦人家出身,他们家父母都是活活饿死的,所以朱元璋自幼便认为是那些贪官污吏和地主豪绅们把他们家搞成这样。

为此朱元璋恨透了贪官污吏,等到他做皇帝以后,对贪官是没有任何手下留情的想法。他宣布,只要贪污超过60两银子,那就直接杀头。

当然了朱元璋时代,银子的购买力还是相当充足的,当时一两银子可以购买一亩地,或者购买600斤大米,算是非常不错了。

就算是这样,还是有源源不断的贪官,贪污超过了60两银子。为此老朱便开始大开杀戒,据记载他杀了超过15万的贪官。甚至用剥皮实草的残酷刑罚,作为惩治贪官的案例。

- 就算是这样,明朝的贪官,还是屡禁不止。任你杀了多少头,他们贪污的决心就是不低头。今天杀了一个贪官,明天过去接任的还是继续贪。

- 老朱这手腕都杀软了,在他看来,贪官贪污无非只有一个结果,那就是老百姓受苦。朱元璋不希望老百姓受苦,更不喜欢国库蒙受损失,倒霉的自然就是贪官们了。

- 官员们的工资太低,折算下来,县令一年也就几千块钱,而一品大员,一个月才两三千,当然这是参照2000年时期的购买力来看的。

这么来看的话,朱元璋的确有些亏待自己的手下人了。这点钱别说是应酬了,就连基本的温饱问题,都没办法切实解决。

张居正改革,出现了火耗,缓解了这一现状。工资是死的,可是福利待遇可以提高啊!拿个两千块的工资,可其他补贴福利加起来却有七八千,这么一来不久解决了那些不想贪污的官员们的生存问题了吗?

张居正从前辈那里得到了灵感,于是开始实行一条鞭法。其中最重要的一项举措,那就是交税都要交白银。那么就出现了火耗这玩意儿。

基本工资张居正也不敢随便往上调,可是火耗出来以后,切实解决了官员们的温饱问题。老百姓交税的时候没有整锭银子,有的交粮食,有的交丝绸,有些交铜钱等等。

官员们需要把这些东西折算成银子,有些交碎银子的,就要熔成整锭银子。这样一来就会存在一个损耗问题,那么这个损耗还是要摊在老百姓头上的。

而朝廷对此也是睁一只眼闭一只眼,这个火耗基本就留给当地官员们自己享用了。这下子官员们的收入可就大大增加了,火耗比工资高好几倍,这是很正常的事情,而且火耗可以自己随便定,有些地方一两银子高达半两银子的火耗。

火耗成为另外一种贪污的方式,但是这是均摊到所有当地百姓头上,对每个百姓来说,相对就轻松一些了,总比专门挑那几个百姓压榨要好得多。

此外火耗也成功挽救了那些不想贪污的官员,他们真的只是为了养家糊口,最多正常的社交再得到保证。过去没办法才会贪污,一旦有了火耗以后,他们自然会收手。

总结:贪腐问题时刻需要警惕,因为形式千变万化。朱元璋时期的贪污,要么剥削老百姓,要么亏空国库的公款。除此之外,就没什么太多变化了。可是到了张居正时代,火耗银子成为了一种新的贪污方式,而且还有很多人叫好。

为什么呢?因为火耗银子这东西是人人均等,那些被欺压惯了的百姓,忽然之间就好像轻松了许多,因为大家都一样了。

其实贪污的核心是没有变化的,只是形式发生了改变。朝廷统一收火耗,那看起来就是合理的,官员个人的行为,当然就不合理了。

参考资料:《明史》

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。