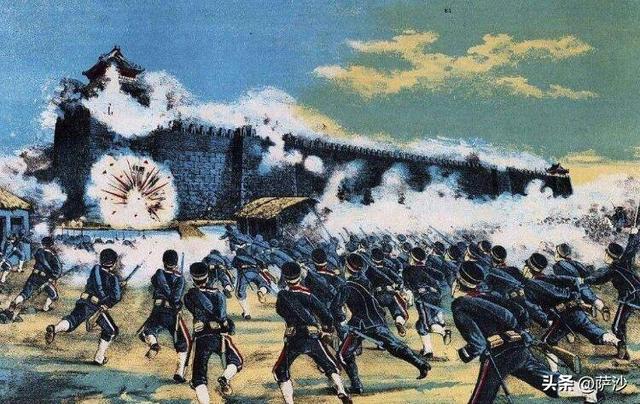

据说甲午中日战争中,身经百战的清军遇到没打过仗的日本新军结果还是一溃千里,这是为什么?

这个问题本身存在一定的误解,甲午战争中的日本军队谈不上“没打过仗”,日本明治维新以来,陆军也经历过多次国内战争,也可算得上是“身经百战”,而且日本明治时代的几次国内战争近代化程度大大超过清王朝国内发生的太平天国、捻军、金丹教等战争。甲午时代日本陆军的将领更是富有战场经验,诸如日本陆军第二军司令官大山岩就曾亲历过普法战争。

1886年醇亲王大阅海防期间,北洋海防的陆军将领合影,其中的很多人后来都在甲午战争中担任指挥官。前排左起第三为马玉昆,第五左宝贵,第六叶志超。

为什么甲午战争中清政府的陆军打不过日本陆军,原因大致有以下一些方面。

一、缺乏近代化的后勤保障体系,武器装备过于杂乱。

甲午战争时代的清政府陆军,没有统一的后勤保障系统,战场上的各支军队都是各办后勤。例如平壤保卫战中的四支军团,盛军的后勤要从天津运往平壤,毅军的后勤从旅顺运输,奉军的后勤从奉天运输等等,效率极为低下。与之相比,日本从战争一开始就着手在朝鲜建立近代化的兵站体系和野战通信体系。

另外清王朝陆军的武器装备型号过于杂乱,也给后勤保障带来极大的困难,造成战斗时前线弹药有效供应匮乏的窘迫局面。看似运到前线的弹药数量不少,但是可能并不一定适合当地军队所需。

北洋淮军装备的53毫米口径克虏伯装甲战车。

甲午战争时代充当主力的中国军队,主要是地方财政供养、没有国家编制的非正式军队,这些军队的装备建设也由各地方各自为政,因而武器装备的来路非常复杂,没有形成全国一盘棋的局面。就算是在淮军内部,武器型号杂乱的情况也非常严重,以步枪为例,即存在有毛瑟、雷鸣顿、哈乞开司、黎意、曼利夏等多种型号,口径也是五花八门。以野战火炮为例,存在有53毫米山炮、60毫米山炮、70毫米野炮、75毫米野炮、80毫米野炮、90毫米野炮、150毫米攻城炮等让人眼花缭乱的型号。相比之下,日本陆军的装备型号统一,简单有效,步枪均为日本自制的村田式, 野战火炮则无论是山炮、野炮,口径统一为75毫米。

二、近代军队兵力过少

甲午战争时,中国经过一定的近代化军事训练,武器装备主要装备近代化枪炮的军队,实际总数非常有限,主要就是李鸿章统辖下的北洋淮军和北洋海防陆军,其中最精锐的是直隶提督叶志超统帅、驻扎在正定、古北口等地的直隶练军,兵力规模最大的是卫汝贵统辖、驻扎于天津小站的盛军。然而按其总数来算,总兵力不过5万人左右。由于其中很大一部分军队还承担着守卫炮台的任务,实际上能抽出来的野战军兵力只有2万人左右,同一时间,日本陆军已经实现彻底的近代化,野战军总兵力超过12万人,投入朝鲜和中国战场的总数在6万人以上,也由此甲午战争中经常出现一个让人无语的局面,在战役中日军不仅是战斗力强,而且兵力还多于清军。

三、指挥、战术水平低下

甲午战争前,以中国近代化程度最高的北洋淮军为例,虽然武器装备上已经和西方接近,甚至一些枪械的先进程度超过日本,但是军队的统帅大多是淮军的老将。其战争经验仅限于中国以往的国内战争,又没有接受过系统的战役指挥等专门知识训练,也没有专门的参谋部系统。由此在战争中可以看到清军的指挥体系出现了非常严重的不适应的状况,指挥调度不灵,而且战役规划能力非常差。相比之下,日本陆军在甲午战争中只反复采用一个战术,即包抄合围战术,就屡试不爽,从朝鲜到辽东再到山东,一直用这个战术打得清军土崩瓦解。

淮军中最具素养的是几处武备学堂的毕业生,但是人数少,在军队中的官阶低下,并没有能起到太大的作用。图为直隶提督叶志超与部下官佐合影,其周围身着军服的军官多为武备学堂学生。

除了战役层面的指挥外,另一个严重的问题就是清军士兵的单兵战术素养。甲午战争时,日本陆军的一线步兵战术已经是机动灵活的散兵战术,而清军还停留适应前膛枪作战的战列线战术,即步兵射击时排列成密集的战列线,以求获得较大的火力密度。但是在甲午战争中,清军的这种战术完全过时,面对日方的散兵战术,非但起不到有效打击对方的效果,反而因为战列过于密集,招来严重的杀伤损失。

和步兵的情况相似,清军的野战炮兵也存在战术呆板的问题。清军一线军官由于缺乏近代军事经验,对野战炮兵的运用多采取分散布置的模式,即将炮队的火炮拆散布置到多个要点上使用。而日军野战炮兵则采取集中布置火炮阵地,集中火力打击一点的战术。同时日军的野战炮兵因为训练有素,还能非常熟练地转移阵地,不断伴随陆军前推,有效支援步兵作战。

四、军队体制落后

甲午战争时期,清政府军队还存在一个重要问题就是体制落后。在编制方面,清军沿用的是历史能追溯到明代戚家军的营制,陆军最大的编制单位仅仅是营,其中步兵一营兵力仅有500人左右,炮队、马队营仅有200余人规模。在营之上,则再没有更大的编制。由此在作战时,清军一旦集合起兵力较多的大兵团,往往都是由几十个营组成,指挥官需要同时考虑调度、命令几十支部队,就会出现兵团内部指挥调度的困难。由于内部的部队构成过于分散,也经常出现各个营之间的配合问题。而日军最大的编制单位则是兵力超过1万人的师团规模,无论是管理还是指挥运用,效率都大大超过清军。

此外,清军采取的是募兵制,日本陆军则采取的是志愿兵和义务兵相结合的兵役制度。在这种情况下,清军的战时兵员补充十分困难,多采取以金钱吸引或者强征,新募兵的素养差、士气低落,往往在战场上一触即溃。

据说甲午中日战争中,身经百战的清军遇到没打过仗的日本新军结果还是一溃千里,这是为什么?

我是萨沙,我来回答。

萨沙第10,349 条回答。

不是说打仗打得多,就说明你很厉害。

国民政府北伐时,对手北洋军阀常年陷入军阀混战,一年就要打几次仗,算得上身经百战。

而北伐军骨干黄埔系官兵,虽然也打过陈炯明、商团叛乱等战役,总体上还是小白,就战斗经验来说比北洋军阀士兵差了很多。

但黄埔系官兵能够摧毁拉朽的击败北洋军阀,也就说明了打的仗多本身没什么了不起。

就日军来说,自明治维新建军以来,其实也打过一些仗。

比如借口渔民被杀,大举出兵中国台湾,牡丹社事件1874年;打败了国内旧武士、封建集团的叛乱,西南战争1877年;出兵琉球,废琉球国王,改琉球为日本冲绳县1879年等等。

其中西南战争日军出动7万之众,对手也有4万人,双方都使用了大量新式武器,是一场新式战争(不是电影《最后的武士》吹嘘的用武士刀对付步枪),日本政府军激战中平均每天消耗子弹32万发,炮弹1000发以上;而叛军每日消耗子弹也达数万发。

说日军没有打过仗,当然是错误的。

至于清军的身经百战,其实也是打折扣的。

在第二次鸦片战争,也就是1860年以后,其实清军作战虽多,却没有同强者交过手。

他们对抗的太平军、捻军、西北回乱军队、新疆军阀 阿古伯等等,充其量只是民兵而已。

对付这些军队的军事作战,充其量只能算作平叛而已,是以强打弱,积累的经验比较有限。

举一个例子。

在甲午战争中,日军发现一个奇怪的现象。就是清军每次行军停止后,都会不辞辛劳的花费很大力气,修筑一些不算坚固的石木防御工事。在日军看来,这是很荒谬的事情,因为只要一排炮就轰掉了。你要么就不要修建,要么就修建那种火炮摧毁不了的,修建这种半吊子是什么意思?

实战中,日军对付这些工事毫不费力,用火炮一炮一个,就彻底解决,清军反而还因此伤亡惨重。

为什么会这样?

这就是清军所谓的战斗经验。在对付太平军、西北回乱军队等这些民兵时,由于对方武器装备很烂,连洋枪都有限,火炮更是稀少。而且即便有几门火炮,因为威力弱,精度差,也对付不了这些简易防御工事。

所以清军每到一处就修建这种半吊子的防御工事,只要能够对付枪弹即可。这样一来不但可以大大减少伤亡数字,还可以借工事步步推进,完成阵地战的进攻。

只是,这些剿匪经验,对于日军是完全无用的。

另外,清军严格来说只是雇佣军,是为了钱来打仗,他们只认识自己的长官、大帅,根本不知道什么国家民族。其实当年国家是爱新觉罗家族的,清军士兵不过是为他们卖命的仆人。

哪个仆人会为主子送了自己的命?

相反,日军则经受了军国主义洗脑,有着国家民族的观念,所以作战的动力就不同了。

在我们看来,清军在以前的混战中有丰富的肉搏战经验,似乎面对日军应该主动拼刺肉搏。实际上恰好相反,反而是毫无肉搏实战经验的日军,主动冒着枪弹挺着刺刀冲锋。

清军只要看到日本人冲锋,立即放弃阵地,撒丫子就跑。这是因为肉搏很危险,是九死一生的,清军士兵可没那么傻去拼命!

据说甲午中日战争中,身经百战的清军遇到没打过仗的日本新军结果还是一溃千里,这是为什么?

很多网友都会奇怪,为什么在甲午战争当中清军有那么好的西洋武器,却打不过只有落后枪械的日军?要论实战经验,清军也非常丰富,参加了甲午战争的清军将领都有非常丰富的实战经验。都是在平定太平军,剿灭捻军、镇压陕甘回军暴动、收复新疆、打击法军等等战役中建立了无数功勋的战将。

打开网易新闻 查看更多精彩图片而日军大部分人都没有实战经验,因为日本兵都是义务兵,2年一个服役期,所有参战日本普通士兵都没有任何实战经验,大多数都只是一年兵。

要论工资,清军的工资不知道比日军高到哪里去了。清军很多参战部队士兵一个月6两白银,要知道当时在光绪年间南京一个60平米的店铺房也才22两白银,但是事实就是看起来一切都很有优势的清军被打败了。

其实关键在于军制问题。清军最大编制是营,比如宋庆将军在指挥鸭绿江战役的时候,手下100多个营都是互不统属的,甚至每个营官的品级和职称都不一样。传达一个命令要去100多个传令兵,互相之间的配合就更不用说了。

日军是现代师团营编制,步骑炮辎工各个兵种齐全。1个完整的师团在战场上,遇到几十个互不统属的营,最后的结果就可想而知,打败其中几个营,其他部队就都逃散了。

自从1886年日本改革军制,采用现代编制,使用步兵操典训练,义务兵役制和参谋本部等等仅仅8年时间,中日两军就已经是2个时代的军队了,如果甲午战争是在日本兵制改革以前爆发,那么清军将会轻松取胜。

因为,那时日本军队最大编制也只是步兵大队,而且还是几十个旗本拼凑出来的,只是高薪聘请的无业游民组成的所谓洋枪队和没有任何近现代军事知识的武士而已。

据说甲午中日战争中,身经百战的清军遇到没打过仗的日本新军结果还是一溃千里,这是为什么?

《军武次位面》为您解答,欢迎关注我的头条号。

从改革或者说维新的步伐上来看,中日两国基本上是同时起步的:日本经历了“黑船开关”到“明治维新”,随后又通过“西南战争”消灭了内部以西乡隆盛为首的保守派,国家彻底走上了西化与资产阶级革命的道路;而东方的中国虽然同样保留着大量的封建小农经济生产关系,倒也像模像样地在器物层面上开始了“以夷为师”,展现出来的就是洋务运动,操练新军及建立海军。

从某种意义上来说,甲午战争时期的中日两国在经济基础层面上只能说各有千秋:中国体量庞大,封建性质的生产力树大根深。日本欣欣向荣,新兴资产阶级正在全力释放社会生产力,通过剥削日本农民的方式完成日本社会的工业化与近代化转型;单纯比较军队的器物层面,也可以说半斤八两:中国方面有多支北洋体系出身的将领操练的装备西式火器的新军,海军则以“定、镇”二巨舰为核心,辅助以部分撞击巡洋舰打造了一支号称“东亚最强”的近代海军,日本则以德为师,通过“御亲兵”的改造编列出了近代化的新日本军队,海军则通过多个造舰与购舰计划,同样打造出了一支军容较盛的海军。甲午战前,西方舆论普遍认为中日的胜率大约“七三开”,很大程度上是出于流行于19世纪末期的纵深与全民战思想以及攻弱守强的基本战争规律,认定日本尽管可以一击制胜,中国却可以以较大的纵深来消耗日军的攻势,最后的胜利还是属于中国。并没有认为“大清打败日本是轻而易举的事情”。

而落实到具体的盘面上,甲午战争基本上成了日本战时大本营尤其是伊藤博文、山县有朋等人的独立表演,正如巴顿所言:战争可以锻造英雄豪杰,可以荡涤一切污泥浊水。甲午战争不仅没有让大清朝发挥出自己的优势,反而把它的缺点成倍地放大、暴露得一清二楚:在国家大战略层面上,对于朝鲜、对马、琉球、台湾的重要性没有明确的认知,又频频自缚于泛道德主义外交窠臼不能自拔,以至于日本趁火打劫、借力用力、下山摘桃之时大清朝反应迟钝,应对失当,白白丧失了战略先手;而在战略指导层面上又相互掣肘,视内斗强于外战,以至于闹出部分大臣强烈要求坐视实李鸿章北洋体系全军尽墨、兵败汉城的丑剧——其理由仅仅是为了预防李鸿章“功高震主”;在战争

指导层面上,大清朝的战争计划制定与实行既无像日本一样由总参谋部军官团这样的专业参谋班子操刀,又无像日本一样战争计划做的极其详尽并准备多套预案,而还是由李鸿章的私人幕僚、“师爷”信马由缰,停留在古典时代的“心法之妙,存乎一心”的唯心主义与经验主义层面上;而在部队编成上,近代化的日军全面接受了19世纪晚期的外线-内线攻势学说,形成了完善的军衔制度与军-师团-旅团-联队编制体制与先进的“国家军队”体制,相比较大清朝靠着《曾胡治兵语录》这种前拿破仑时代的军事学说及混乱的部队编成、封建时代的兵-将效忠体系建立起来的封建军队高了不止一个身位。

甲午一战,大清朝不止是从丰岛海战开始败的,而是从日本开始张牙舞爪攫取对马、琉球就开始败了;也不是败于器物,而是败于为了战争而准备的一切——从国家制度层面到社会意识层面到物质准备层面无不如此。对于大清朝来说,甲午战争谈何“轻易击败日本”,败战的大清朝通过在海城一线的奋勇作战,打消了山县有朋等人意图进攻北京的暴走念头,其实已经是超常发挥了。

据说甲午中日战争中,身经百战的清军遇到没打过仗的日本新军结果还是一溃千里,这是为什么?

第一,不怕贼来偷,就怕贼惦记,知己知彼,百战不殆,日本是个弹丸岛国,资源匮乏,为了自己的生存需要,日本从明治维新以后,积极学习西方先进的技术,在政治,经济,军事,文化上进行改革,积极整军备战。

第二,清王朝从乾隆开始,几下江南,游山玩水,地方为了自己的一己之私,升官需要,大肆的盘剥盘剥百姓,三年清知府,十万雪花银,以讨乾隆欢心,导致国库空虚,江河日下,到了道光时期,由于受天朝上国地产物博的闭关锁国,步步自封的思想影响,重用奸臣当道,导致第一次鸦片战争的失败,到了慈禧当政的时候,虽然搞了洋务运动,重用李鸿章,张之洞等人,开办洋务运动,购买了一些西方先进的舰炮,但是由于代表顽固,保守思想的慈禧太后与代表改良派的光绪皇帝的帝后之争,戊戌变法失败,慈禧为了置办自己的60大寿,在甲午战争开始之时,居然乞求外国干预,斡旋,避战,根本没有做好迎战准备,错失良机。

第三,军备松弛,第一次鸦片战争失败以后,英法等国的鸦片源源不断流向大清,使众多士兵染上了吸食鸦片的恶习,思想麻痹,精神涣散,萎靡不振,而各级官员为了升官发财,中饱和扣克下级军饷,进而丧失最基本的战斗力,

第四,甲午战争开始之时,由于慈禧的避站思想指导下,导致天津卫等港口的众多军舰,还没来得及披挂上阵,就成了日本军舰的活靶子,致使许多军舰上的主帅惊慌失措,六神无主竞然下令弃舰逃跑,只剩下以邓世昌为首的少数军舰进行抵抗,但终因寡不敌众,邓世昌撞上敌舰,英勇殉国。甲午战争以清政府的腐败无能,失败告终,割地赔款,蛋丸岛国以日本胜利结束。

总之,日本为了取得甲午海战的胜利,在开战前,除了军事备战以外,还派员到大清进行了广泛的侦探,在了解到了大清腐败无能,军备松弛等情况之后,才敢冒然入侵我国,这一点和后来蒋介石的"攘外,必先安内"一味退让,有异曲同工之处,才导致甲午战争的升级版的悲剧才再次中华大地上上演。

以史明鉴,可知兴衰,时至今日,江山易改,本性难移,狼行千里吃肉,狗行千里吃屎,由于美国的纵容,日本右翼政客拒不对二战进行反省,认罪,一幅鸭死嘴硬的狂妄态度,频频参拜靖国神社,狐假虎威,窥视中国,称霸东亚的狼子野心一点都没有减弱,这一点我们必须时刻保持高度的警惕,清醒的头脑。

据说甲午中日战争中,身经百战的清军遇到没打过仗的日本新军结果还是一溃千里,这是为什么?

甲午战争前的三十年间,中日都经历过不少战争。

清军在平定太平天国后,又进行了剿灭捻军、平定陕甘叛乱、收复新疆、中法战争及平定热河起义等战争。

日本则进行了戊辰战争、西南战争。

就战争锻炼而言,双方基本上半斤八两。

就规模而言,清军所参与的战役规模略大,但实际差距不大。

清军平陕甘叛乱的决定性作战金积堡之战,左宗棠军2万;中法战争中著名的镇南关之战,清军投入约3.2万。

日本方面,戊辰战争的决定性战役鸟羽、伏见之战,倒幕军5000,幕府军1.5万,西南战争的决定性战役田原坂会战,政府军1.1万,萨摩军9000。

总体上,清军的规模略大,但日本的战役规模也绝非“村斗”级别,大清的规模大一些,双方基本上属于同一量级。

就作战水平而言,其实双方也差不多。

许多朋友把日本西南战争的水平形容得很高而把清方战争的水平形容得很低,这是不客观的。

就作战水平而言,中日都是吸收了一些西方先进技术,但在技术、战术层面尚处于学习阶段。

总体上,用半斤八两来形容中日双方在甲午战争前的战争经历是比较合适的。

不过,甲午战争开打后,清军却完全不是日军对手,一溃千里,这是为什么呢?

军队的进化清、日,当时都在进行改革,已能应付近代化战争。

清军的思路,正如李鸿章所言:若火器能与西洋相当,平中国有余,敌外国亦无不足。

因此,大清只是装备稍微近代化了一些,但他在各方面仍然是一支古代军队。

清军精锐装备的毛瑟枪、克虏伯炮,虽然比日军的村田式步枪和青铜山炮还优越,但他完全没有近代战争所必须的给养、运输机构和兵站设备。

就编制而言,清军在镇压太平天国后采用了湘军、淮军的编制。而湘军、淮军的编制···其实取法于300年前的戚继光时代···

因此,清军在部署上很难集中兵力,而且机动能力弱,转移时很容易引发混乱。清军无法实施运动作战,难以组织起大规模主动进攻,只能依点而守,被动挨打。

相比之下,日军,则力求成为一支“东方普鲁士”军队。

日本,原本要学习法国。普法战争法国大败后,日本开始全力学习德国。

他们模仿普鲁士,创立了参谋本部,专门用于对战争进行指导,提高其备战、战争指导水平。

此外,日本又创办各级军校,培养大量接受近代军事教育的人才。

他们模仿德军的编制,按照中队-大队-联队-师团的方式组织军队。

此外,他们学习西方,建立起全民征兵+志愿兵的现代征兵制度。

可以说,清军是一支装备了近代武器的古代军队,而日军,则已是一支全方位的近代化军队。

这一点,在甲午战争中体现得非常明显。

清军虽在总兵力、火力上都不占劣势,但仗打起来后,日军总是能迅速集中兵力、火力,在每个关键点形成兵力、火力的优势,打乱清军部署,引发清军的崩溃!

人比人清军与日军的差距,还不只是总体建设上的差距。

在人的层面,清军更是完败。

1、高级将领:原地踏步与深度学习。

清军与日军的高级将领,大多都是从旧式战争(镇压太平天国、倒幕战争)中成长起来的。

在旧式战争中,他们都有英勇的表现。

后来以“狂奔三千里”著称的叶志超,早年被称为叶大呆子,打起仗来根本不怕死。

可是,在他们成长为高级将领后,却成为官场中人,对如日将野津道贯所说,“19世纪的维新战术知识极度缺乏甚至根本没有”。

相比之下,日军的军官则努力学习了近代化战争。

将领们多到国外进行过相当时间的学习,有的甚至参观过普法战争,对普鲁士、法国等欧洲强国战法都有一定了解。

2、中、基层军官:主观提拔与系统培养。

清军的中、基层军官,提拔是比较主观的,没有严格标准。

一般情况下,即便是以才能得到提拔的将领,也多是以勇武为才能,对近代战争完全不了解。

这些中、基层军官,即便级别不高,架子也很大,喜欢摆谱,觉得和士兵一起训练“降格”。

因此,即便一些精锐部队得到洋人指导,这些统领也几乎不参加训练,而是将训练交给洋人。

正如罗尔纲所说:如此则永远练习不成,何论战胜外国?

相比之下,日军的各级军官都接受过系统的近代军事教育。

日本采取了普鲁士式的士官候补生制度,候补生从陆军幼年学校即普通社会中学招来,先进入指定联队从一登兵或上等兵做起积累服役经验,然后进入士官学校学习。毕业后,又返回曾服役联队做见习士官,经上级推荐才能获得少尉军衔。

日本的中基层军官,多是经过系统的近代军事教育的。

因此,在甲午战争中,清军的中基层军官主要只能服从高级军官指挥,缺乏主动能力,而日军则常有小股部队的运动打乱清军防御体系。

3、士兵:训练与士气

清军的训练、士气是极差的。

清军训练射击时,一排士兵的眼睛居然不看靶子,把子弹打完了事。

因此,甲午战争中,日本士兵稻垣三郎描述:清军对乱用弹药并不介意,也不管距离远近能否命中,一看见敌人就开火,对少数侦察兵也要开大口径火炮···他们从来不主动出击,只是防御。

训练如此,士气则更低。

湘、淮军初建时,曾国藩等人还以“忠义”教训军队,到后来承平日久,淮军也好,练军也罢,都士气低落了。

相比之下,日军各级军官、士兵,不但接受了系统的军事技能训练,也接受了严格的军国主义教育,“为天皇而战”。

因此,一开战,则一触即溃。

战争指导甲午战争中,双方对战争的指导能力不可同日而语。

日本为侵华,准备已久。

日军对清军的装备、作战特点,各可能战场的地理特点,甚各高级军官的性格、经历都有相当了解。

而清军,则对日军一无所知。

开战后,日军对作战的分散、集结、推进都早已做了明确计划,对海战可能结果下采取相应部署也做好了准备。

可以说,各种可能出现的情况,日军都做好了预案,牢牢掌握主动。

相比之下,大清则两眼一抹黑。

光绪、李鸿章对是战是和,一直摇摆不定,既想占先手,又不想“开衅”,自相矛盾。

临到大军集结平壤时,还在选将,一开始想找老将刘铭传,后又临时选定叶志超。

大军没有统一指挥,全赖远在后方的光绪、李鸿章遥制。

而且···连光绪与李鸿章的沟通也不顺,两人的命令常相矛盾,如何抉择,要前线“自己去悟”!

这样的战争指导,怎么可能不败呢?

总的来说,甲午战争前,清日双方的实战经历半斤八两。

拉开差距的,是明治维新与洋务运动。

大清只学习西方船坚炮利,不学习其制度,武器是换了,但实际上还是一支古代军队。

而论及清军当时的各方面状况,清廷当时的战争指导能力,即便以古代军队的标准来看,这也是一支必败之军。

相比之下,日本则全面学习,已发展成一支全方位的近代军队。

甲午之败,是最令人愤恨不平的失败。

不摆花架子,踏踏实实学习先进事务的本质,才能真正意义上将学习的努力转化为实力的提升,才能真正强大自己,打败敌人!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。