袁绍“四世三公”是多大的官?谁可以详细解答一下?

“四世三公”不是啥具体的官职,而是指世代官居高位,这比出身官宦世家还要难得,汉朝时期的三公通常是指大司马、大司徒、大司空,在刘秀统治期间改为了太尉、司徒、司空,都是古代辅佐天子治理国家的官职。

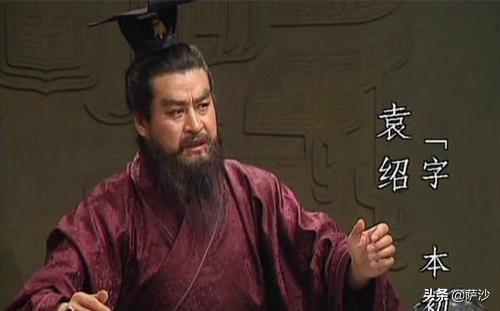

袁绍的家族为何称为“四世三公”,三公是什么官?袁绍的家族的确是“四世三公”,袁绍的高祖父袁安在汉章帝刘炟时期担任司徒,曾祖父袁敞在汉安帝刘祜时期担任司空,祖父袁汤在汉桓帝刘志时期担任太尉,袁绍的父亲袁逢在汉献帝时期担任司空,叔父袁隗担任司徒,是从袁绍的高祖父到父亲这四代,都出现了担任三公职务的人,袁绍的家族在当时是非常显赫的。

太尉这个职务,很多人以为这只是掌管军事的职务,在刘秀统治时期重新设立了太尉一职,和司徒,司空并列三公之后,太尉实际上相当于丞相一职,虽然这也是当时最高的武官职务,但是太尉却不能直接指挥军队,对于皇帝来说,其实也是通过这样的方式来节制太尉的权力。

司徒在东汉时期,类似于丞相一职,不过和太尉不同的是这主要是掌管民政的职务,这个官职出现得很早,据推测在三皇时代就已经出现了,负责掌管祭祀,民事,之后的朝代也基本将司徒的设置沿用了下来。

三公中的司马是在西周时期才出现的官职,是掌管军政和军赋(各类的军需物资)的职务,所以到了汉武帝时期,大司马又常常作为大将军的加号来使用,司马一职要负责组织,训练军队,同时也要负责执行军法,维持军纪,三公之间虽然有职能划分,但是又互相联系,共同维持着国家的基本运作。

“四世三公”的家族背景对袁绍的帮助有多大?袁绍说的“四世三公”,主要是指他的家庭背景,在东汉时期,国家是施行察举制举荐官员,强调家世背景并不是无能的表现,在当时是非常重要的政治资本,寒门几乎没有机会入仕,而袁绍“四世三公”的家族背景却能在仕途上给袁绍提供巨大的帮助,这和个人能力关系不大,那个年代主要看的还是背景。

袁绍位居三公之上,最开始和何进搞宦官,何进死后董卓控制了少帝,袁绍“四世三公”的家族背景,门生、故吏遍布天下,他很快被推举为盟主,讨伐董卓,在东汉末年群雄并立的时局下,袁绍是早期实力最强的一支割据势力,甚至袁绍后来有了称帝的野心,这些都是基于自身实力做出选择,而“四世三公”的家族背景则让袁绍有了在乱世之中称霸一方的基础。

所以四世三公虽然不是一个官职,但是这背后体现的却是一个家族的强大实力,和各种盘根错节的社会关系,比某一个具体的官职威力还大。

我是玄坤,一个热爱并不断学习历史文化的求学者,每天一点分享,期待着朋友们的关注留言,能多和大家交流学习,感谢各位阅读,图片来自网络如有侵权请联系删除!

袁绍“四世三公”是多大的官?谁可以详细解答一下?

简单地理解,可以认为是最大的官,百官里面他们官最大。但是东汉末年,三公只是虚职,原来实权在握的“三公”,已经被架空。

三公九卿自秦始皇建立第一个统一的封建王朝后,便设立三公九卿,这种政治制度,深刻地影响了其后的两千多年。秦汉时期,三公是指丞相、太尉、御史大夫。所谓:“三公论道,六卿分职,”指的就是由三公共同处理事务。

丞相是“掌丞天子,助理万机”,是百官之首,是皇帝以下最重要的官职。而太尉是掌管全国军事,百官里面最高的军事统帅,其地位和丞相相等。御史大夫是诸御史之首,其地位仅次于丞相和太尉,是丞相的副手,掌监察,辅助丞相处理政务。

秦朝和西汉,历来把丞相、太尉、御史大夫合成“三公”,为中央最大的三个官职。因为三公手中掌握着实权,有时甚至能和皇帝的君权相抗衡,这种局面到了东汉光武帝刘秀的时候,出现了一些改变。

东汉时期三公的演变虽然从汉武帝开始,就已经在削弱相权,但西汉末年还是出现了王莽篡汉。等到刘秀建立东汉之后,为了避免这种强臣篡位的可能,开始大力削弱“三公”的权力,扩大尚书台的作用。“虽置三公,事归台阁”,刘秀逐步架空了三公的权力。

王莽篡汉之后,对于地名、官职名进行了很大的改动,丞相改为大司徒,太尉改为大司马,御史大夫改为大司空,以大司马、大司徒、大司空为三公。刘秀建立东汉,其他制度都是遵从西汉,唯有三公的名称没有改过来。

王莽时,议以汉无司徒官,故定三公之号……世祖(刘秀)即位,因而不改。当初汉武帝让霍光担任大司马大将军,来辅佐汉昭帝,这一职位也最具权势。光武帝刘秀自然不允许这个大权独揽的职位存在,因此把大司马又改回太尉。大司空改为司空,大司徒改为司徒。所以,东汉的时候,太尉、司空、司徒是三公。在三公之上,又设置太傅一职,称为“上公”,只不过太傅并不常设。

东汉后期,外戚专权,比如官拜大将军的梁冀,位在三公之上,只不过这不是常态。后来,曹操“挟天子以令诸侯”,废三公,置丞相,且曹操自己担任了丞相。

纵观东汉时的三公,相比秦朝和西汉的实权在握,已经是徒有虚名了。

光武即位,政事不任三公,而尽归台阁,三公皆拥虚器,凡天下事,尽入尚书。袁家为何能四世三公虽然东汉时期,三公的含金量已经严重缩水,但名义上仍然是最高官职,且名誉卓著。那么为什么袁家可以四世三公?而且袁绍在讨伐董卓时,还被众人推为盟主?这其实就涉及到了两汉的人才选拔制度——察举制。在西汉早期的时候,“非功不侯,非侯不相”,做官的权力被功臣勋亲集团垄断。

这种情况到了汉武帝时期,出现了转变。汉武帝为了获得大量人才,也为了避免功臣勋亲的掣肘,下诏命令郡守每年要推荐一到两名孝子廉吏,称为“举孝廉”,否则就是郡守失职,要受到相应的惩处。

到了后来,这个选举人才的制度,就形成了一年一举的郡国孝廉。但察举人才的权利,却不是所有官员都具备的,需要是三公九卿、政府大僚或者地方郡守这样的高官才行。

所以,我们就不难理解袁绍家族为什么能四世三公了。举孝廉的时候,并没有一定之标准,察举之人的主观意愿占了很大成分。当袁家第一代三公——袁安(历任司空、司徒)出现后,他便可以大量举荐孝廉。

而东汉时期,人们对名节看得很重。这也是当初刘秀有意引导的结果,避免再次出现王莽那样的大臣来篡夺皇位。人们对举荐自己的高官,视为“恩主”,对恩主报答的观念深入人心。当袁安举荐了其他人为官之后,为了报答袁安,最好的办法便是举荐恩主的子弟为“孝廉”,从而踏上为官之路。

假如恩主子弟正好在自己郡内,则是极为简单的事情。即使恩主的子弟不在自己郡内,也可以辗转请托,以达到报恩的目的。当时的社会风气,热忱于效忠个人,而不是朝廷。因此,有地位的家族,其地位越来越高,声势也像滚雪球似的越来越大。

这样,仕途由原来被功臣勋亲把持,转化成了被一个个大家族所把持,从而形成了世家门第。门第是东汉后期政治权势重心所在,当时大大小小的门第,相互之间互通声气,形成了一股股巨大的力量,也是东汉末期割据势力形成的重要原因。这种影响是深远的,形成了魏晋南北朝时的门阀政治现象。

而具体到袁绍一家,便形成了汝南袁氏“四世三公”的现象。因为只要不是太傻,袁氏家族做官的机会远比其他人多得多。另外一个家族便是弘农杨氏,也是和汝南袁氏类似的情况,被曹操杀掉的杨修就是出身弘农杨氏。曹操借杀杨修,从而敲打世家大族,自有其深意在里面。

所以当诸侯联军讨伐董卓时,才推袁绍为盟主。因为“袁氏四世三公,门生、故吏遍及天下”,这些门生、故吏为了报答“恩主”,相当部分会响应袁绍的号召。这也是曹操对世家大族,既联合又打击的根源所在。

袁绍“四世三公”是多大的官?谁可以详细解答一下?

平阳狐狸,回答问题

汝南袁氏,四世三公,「三公」这官可不小。三公是朝廷最尊显的三位官员,是大臣所能享受的最高荣誉,是皇帝的重要支柱。三公听起来简单,实际上却比大家想象的要更为复杂。

关于「三公」的几个基本认识我们要理解三公,必须要有以下几个基本认知,才能真正掌握了解三公。

第一,三公室古官名,周朝开始设立,是最尊显的三种官职。第二,各朝「三公」各有变化,不能一概而论。三公到底指的是哪三种官职?各个朝代各有不同。例如周朝以太师,太傅,太保为三公,也有人说是司徒,司空,司马为三公,或者兼而有之。

所以,我们理解三公,就必然要确定朝代或历史时期,不能一概而论。

第三,前代多为实职,后代多为虚值。是一种荣誉的体现,是皇帝对大臣的认可和赏赐。第四,有些朝代可能没有三公。例如秦和西汉时,中央以丞相,太尉,御史大夫三种官职最高,可称为三公。

但从具体而言,丞相和太尉均为一万石官,金印紫绶。御史大夫为两千石官,银印青绶。也就是说,御史大夫不是公而为卿。从这个角度来讲,秦和西汉早期是没有三公设置的。

东汉时期的「三公」(汉光武帝 刘秀)因为袁绍的祖辈皆是在东汉为官,所以我们要理解袁绍家族的四世三公,就必须清楚东汉时期的三公设置。

东汉初年,以大司马,大司徒,大司空为三公,而在光武皇帝刘秀晚年,又改设太尉,司徒,司空为三公。东汉基本沿袭了这一三公设置,而没有变化。

汝南袁氏,四世三公(袁绍 剧照)袁绍出自汝南袁氏,从其高祖父开始,四代之内出过五位三公,故称四世三公。

需要说明的是,四世三公不是指四位三公,而是指四代以内出过五位三公,即四代皆有人做三公。

我们具体看看,袁绍的高祖父袁安在汉章帝时期担任司徒,袁安之子袁敞也曾担任司徒,其孙袁汤担任司空,袁安曾孙也就是袁绍的父亲袁逢担任司空,其另一曾孙,即袁绍的叔父袁维担任司徒。

袁安。袁敞,袁汤,袁逢,袁伟五人四世皆居三公之位,(四世三公),名不虚传。汝南袁氏,四世三公,第五代也没有给袁氏丢脸。

东汉末年,群雄并起,袁绍雄踞河北,占据冀州,幽州,青州,并州四州之地,傲视群雄。而袁术则割据淮南之地,还曾登基称帝。

除了汝南袁氏,当时还有一个家族,同样四世三公。便是弘农杨氏,四世当中皆有人任职太尉,与汝南袁氏不相上下。袁绍“四世三公”是多大的官?谁可以详细解答一下?

“四世三公”不是官职名称,“三公”是官职,是指大司马、大司徒、大司空,三个朝政最高长官,“四世”就是四代人。“四世三公”就是指袁绍家族,祖上四代人,累居三公高位。

袁家“四世三公”分别指:袁绍的高祖父袁安为汉章帝时的(大)司徒、曾祖父袁敞为汉安帝时的(大)司空、祖父袁汤为汉桓帝时的(大)司马、其父袁逢为汉献帝时的(大)司空、其叔父袁隗为汉献帝时的(大)司徒。

两汉的中央官制,最高职位为三公,三公下设九卿,九卿各备大夫,大夫下设士(或称士元)。这个设置模式,基本沿袭西周官制,不过名称和职责有所不同。

秦朝和汉初其实没有三公说法,那时朝廷最高行政长官叫丞相(或相国),最高军事长官叫太尉。汉武帝时期,为了跟丞相争权,汉武帝设立了内朝官(区别于外朝以丞相为班底的朝臣,初期为政策顾问或者决策参谋,后期演变为决策人),改太尉为大司马,为内朝官首领。

汉成帝末年,有官员提出,监察官员御史大夫职责太重要,但是地位不够高,建议将御史大夫提高到与丞相、大司马一样尊贵。于是改御史大夫为大司空,丞相为大司徒,与大司马并称三公。

理论上大司徒是外朝官最高领导人,负责行政;大司马是军事长官;大司空是监察长官。但事实上,大司马一般有个“领(或录)尚书事”,兼任内朝官一把手,出任大司马的通常是外戚,造成大司马成为事实上的一把手。

东汉光武帝末年,有大臣建议,为了显示上下尊卑,臣子的官职不应该称“大”,所以改大司马卫司马,大司徒为司徒,大司空为司空,东汉后期,又废司马,恢复为太尉。

按照两汉的成例,大臣一旦被任命为三公,就会被封侯。两汉时期,如果不是皇亲国戚,又没有军功的话,想要封侯是很难的一件事,官职也只有到三公的最顶点,才有资格捞到封侯。要想做到“四世三公”,就更是难于上青天。据称除了袁绍家族,东汉时期只有杨修家族也有过这份荣耀。

袁绍“四世三公”是多大的官?谁可以详细解答一下?

我是萨沙,我来回答。

袁绍家族四世三公是什么意思呢?

袁绍的的老爸袁逢,就是司空。他的爷爷袁汤为太尉,曾祖父袁敞为司空,曾曾祖父袁安为司徒。

也就是说,袁家在四代人中,有三代做到了司空、司徒这类高官。

那么,司空、司徒有多高呢?

所谓司徒其实就是丞相,负责处理国家政务,类似于今天的国务院总理。

至于司空,主要负责水土及工程建造,就是今天建设部部长职务,实权非常大,而且还有监督百官的人物,形同中央纪委书记。

可见,司徒和司空放在今天也是国家最重要的官员,在当年可想而知。

而汉代官员往往任期很久,会有很多朋友和门生。

当年其实是门阀社会,官员和门阀们都保持着良好的关系。门阀的子弟或者社会上的官员,大多会选择一个高官站队。

而即便是一个普通县令,死了以后往往也有几十个自称的门生为他立碑。

人家是国家总理一级的高官,恐怕门生都是数百上千人。

而袁家还不是一代如此,而是四代人有三代如此,可以想到他家的门生、朋友会有多少。

当时袁家的实力其实遍布全国,几乎各省都有他的势力。

比如冀州刺史韩馥,本来坐拥一个大州。冀州不但是当时全国十三州之一,地域辽阔,还非常富裕,人口众多。

而韩馥因为是袁家的门生,竟然将冀州拱手相让给袁绍。

当时韩馥部下能人众多,长史耿武、别驾闵纯、治中李历都说:“冀州甲士百万,粮食足以维持十年,而袁绍则是孤客穷军,仰我鼻息,就如同婴儿在我手上一般,一旦断了奶,立刻就会饿死,为什么我们竟要把冀州让给他?”

韩馥却说说:“我是袁氏的门生,才能也不如袁绍,量德让贤,这是古人所推崇的,你们为何还要一味加以责备呢!”

结果,袁绍不费吹灰之力就得到这么大的地盘。

看看人家刘皇叔,转战半生还在小小的新野落脚。

袁绍“四世三公”是多大的官?谁可以详细解答一下?

三公,即官阶,周朝指太师,太傅,太保,汉朝指司马,司徒,司空。是朝中最有权势的职位。四世即四代,袁绍之高曾祖考辈四代出了五个三公官员,袁绍自己雄霸北方,家势显赫。

袁家之所以有这么辉煌的家史,发达源于袁绍高祖袁安。袁安原本出生一小吏家庭,为人特别正直,作过功曹(县令下属小官)。

袁安命运转折始于一场大雪,整个洛阳城都被大雪䨱盖,洛阳县令带人巡视勘灾,发现袁安家困于大雪之中,其人几乎冻死,县令询问袁安何不请人帮忙,袁安说,现在全城冰雪,大家又冷又饿,怎么能麻烦别人呢?

县令深受感动,认为这个下属贤明正道,虽死不改仁心,举其为孝廉,自此名扬开来,很快袁安也作了县令,政绩亦佳。

公元70年,三司推荐袁安审理楚王谋反案,朝廷(汉明帝)升袁安为楚郡太守。皇帝极度痛恨反叛,催促袁安严审快判,而袁安不为所动,依法依据,将有牵联的几千人一一细查明审,对确认没问题的一律释放,不枉不纵。当袁安将整个卷宗呈报朝廷定夺时,汉明帝看后十分满意,一概照准。

由于皇帝赏识,元和三年和元和四年,袁安相继接任司空、司徒职位。这便是袁氏四世三公的起源。

汉和帝即位期间,窦太后埀帘听政,大将军窦宪权倾朝野,为建军功要起兵北伐匃奴,袁安认为匈奴并无寻衅犯边,而国内问题重重,坚决反对用兵,由此引发太后不满,窦宪更是大发雷霆,但袁安坚守立场,与太后据理力争,并怒甩冠带,别人都为其捏一把汗,他却将功名性命置之度外,一直坚持与窦氏集团殊死抗争,为汉朝廷鞠躬尽瘁,最终病逝于窦氏倒台前夕。

袁安去逝,群臣哀叹,天子伤心,为表其忠良,皇上封其子为中郎将,汝南袁氏自此在东汉政坛光芒四射,长盛不衰。

一世袁安为司徒,二世袁敞为司空,三世袁汤为太尉,四世袁逢为司空,袁隗为太傅。

这便是袁绍四世三公,袁绍本人在外。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。