为什么大家纷纷记得起东汉末年过后的三国,却无人问津五代十国?

我是萨沙,我来回答。

其实原因不复杂,萨沙一句话就可以说明:五代十国中,五代中三代 后唐李家、后晋石家、后汉的刘家都是沙陀血统。

以汉人为主的古代老百姓,不愿意去看异族君主的故事。

沙陀人属于西突厥的一个部落联合,血统很复杂,如石敬瑭 严格来说是粟特人,外形有明显白人的特征。

在汉文华在绝对支配地位的古代,五代十国历史不可能被汉人接受。

即便是五胡乱华南北朝时代,古代中国人也不承认北朝,而推崇南朝为中国正统。

道理就这么简单。

五代剩下两个君主,第一个后梁的朱温弑杀唐朝末代皇帝,导致唐朝灭亡,在汉人眼中是垃圾。

至于最后的后周 郭威和柴荣,因为是汉人的明君,其实关于他们的故事很多,没有必要将整个五代十国历史都说出来。

为什么大家纷纷记得起东汉末年过后的三国,却无人问津五代十国?

五代十国和东汉末年同为乱世,有着众多的共同点。但是,它们也有着自己的时代特色,给后人留下了不同的印象。那么,为什么东汉末年的存在感一直很高,而五代十国却无人问津呢?下面我将详细介绍:

历史上最有魅力的时代东汉末年是我国历史上少有的魅力时代,体现在各个方面。首先,这一时期产生了形形色色的巨人,曹操和诸葛亮是最典型的代表,他们的身上同时具备政治家、军事家和文学家的卓越才能,受到人们无限的崇敬!

(电视剧《三国演义》中的曹操)

其次,这是一个英雄不论出处的时代,曹操是宦官之后,依然能得到众人的拥护,张辽、郭嘉这样的奇才开始时都不是曹操的人,但是他们投靠曹操后并没有遭到冷遇,后来都建立了功勋。

最后,这一时期还出现了一些特殊的人物,比如关羽和刘备,他们对义气的推崇影响着千千万万年轻的中国人,《三国演义》中对其艺术加工后更广为流传。

(电视剧《三国演义》中的关羽)

历史上最黑暗的时代据著名史学家钱穆先生论述,五代十国是我国历史上的黑暗时代,他指出:

黄河流域的民众,经黄巢、秦宗权大乱之后,继续还是经受武人、胡人的不断争夺,横征暴敛,火热水深,几乎难以想象,难于形容。·····在政事极端无望之下,还有一个冯道。民生其间,直是中国有史以来未有之惨境。

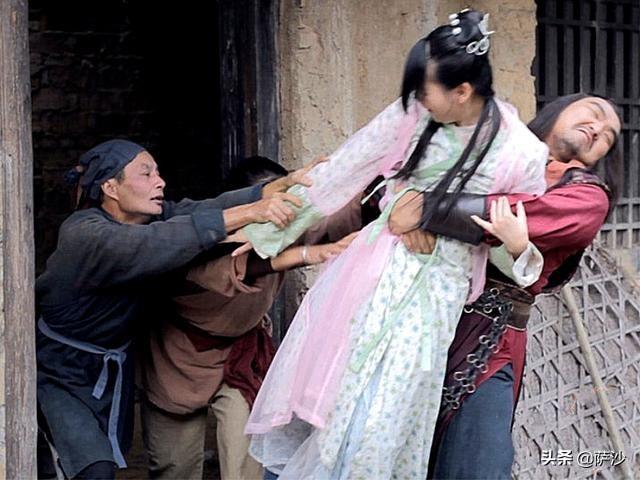

的确如此,这一时期还出现了各种道德沦丧的事情,比如后粱太祖朱温对儿媳的霸占,朱温又被其子朱友珪杀掉,这种情况在历史上少有。

(后梁太祖朱温)

另外,后晋开国皇帝石敬瑭献地求荣,甘愿做“儿皇帝”的行为也是这时的一个奇观。

最后,这一时期的落后不仅仅体现在政权的频繁更迭上,还体现在文化的停滞状态。在我国历史上,几乎每个时代都出现过伟大的文学家、思想家,比如春秋战国的诸子百家,汉代的董仲舒,三国两晋南北朝的曹操、王弼等,隋唐时期的李白,宋朝的朱熹,元朝的关汉卿,明朝的王阳明,清朝的黄宗羲等等。但是,五代十国没有一个非常出名的文化巨人,这是令人悲哀的!

(元朝大剧作家关汉卿)

也有朋友认为将其与大一统王朝比较有欠妥之处,但是我们将其与我国历史上的其他乱世相比较,就会发现五代十国依然是文化大师最少的时代,所以它的无人问津是不无道理的。

结语

东汉末年和五代十国都是我国历史上典型的乱世,对于大一统帝国是一种破坏。但是二者又有着明显的不同,一个存在感始终很高,一个却无人问津。我认为与他们时代产生的人物、发生的事件、造成的影响等有着重要的关系。

为什么大家纷纷记得起东汉末年过后的三国,却无人问津五代十国?

1、罗贯中写的《三国演义》历史小说家喻户晓,传播广泛,使大家记得了三国。有时候,文学影视戏曲作品传播面之广,影响力之大甚至超过了正史记载情况。

2、曹操、刘备、孙权、诸葛亮等都非常优秀,魏、蜀汉、吴各国能够重视人才,注重恢复发展经济,维护国内百姓生活稳定,科技文化得到了长足发展,边疆民族问题处理也很好。

3、汉献帝刘协、蜀汉后主刘禅等灭国退位君王基本能得到善终。大义道德主流是好的,有一定伦理正义道理思想约束,提倡正义正能量的事物。

4、五代十国和“五胡乱华”可能算中国历史发展进程中黑暗时期,礼崩乐坏,基本没有什么大义,正统思想来约束。

5、五代十国是军人执政,杀戮现象比较严重,对社会生产破坏很大,值得称道的地方不多,大小军阀为了自己私欲,争权夺利撕下了遮羞布,露出丑恶嘴脸。“变色龙”朱温流氓作法,对前朝皇室血腥杀戮;石敬瑭出卖燕云十六州国家利益,导致中原王朝失去天然屏障数百年;南汉阄人政治让人贻笑大方。安重荣说过有军队就可以当皇帝。城头变换大王旗。各军阀五相混战,政变多发,许多大小军事政治集团没有什么合理施政纲领,像杀人魔王秦宗权鱼肉百姓,贼王八王建建立了前蜀政权。许多劣迹斑斑的人得势一时,没有长久,经受不住历史推敲。

6、五代十国时期文学作品,戏剧节目有一些,但质量不高,流传不广泛。五代十国历史复杂不好写,封建统治者也不希望统治过程中岀现那么黑暗混乱局面,也不提倡写。这些也影响了后人对五代十国的了解情况。

7、五代十国郭威、柴荣、李煜在历史上名气很大。郭威、柴荣拔乱反正,政治方面有建树。李煜在诗词创作方面表现突出。

8、三国和五代十国同属分裂时期,都有正史留传,结束五代十国局面的宋朝文化昌盛,对前朝历史进行了总结。

为什么大家纷纷记得起东汉末年过后的三国,却无人问津五代十国?

东汉末年三国时期,被明代罗贯中一部《三国演义》让大家纷纷记得,而且还被列入了中国古典四大名著之一,这样的影响力谁人可比。

而且你看看这个五代十国是什么玩意,也没有写《五代十国演义》,当然写了也没有多少人看,因为实在是太无聊了,没有什么趣味性可探讨的结果。

当然我们从这样的角度去分析,收获普罗大众的心才是真的传唱度不同。

我们还需要从另外的角度去探讨一下:

1.儒家的正统区别:

所谓正统出自儒教圣经《春秋》一书,又称法统、道统、礼仪之统,意思是以宗周为正,尊先王法五帝,为天下一统。

那么你可以看到三国时期还是在汉民族之间轮转,都遵循了儒家正统的手法。这仅仅是三国时期的世家门阀大族破碎,走向中间阶层士族的时代,所谓谋士无双,勇士将领人才大爆发的时期,也是得士族者得天下,也就是在三国之后,依托士族阶层统治,最后在魏晋南北朝的九品中正制就完美解释这一士族阶层的兴起。

那么在唐后五代十国,沙陀人介入中原战争非常早,在平定黄巢起义时,唐廷便借助了沙陀的力量。李克用拜晋王,为河东节度使,声名显赫。

北方五代的后唐、后晋、后汉、后周都出自李克用的河东一系,属于蛮夷沙陀人内部自己玩起来的政权更迭,这不是我们汉民族主导的政权之下,而且也非遵从儒家正统的手法,非我族类其心必异。故后代的士大夫纂修这段历史之时,就没有进行认同。

2.对皇帝的态度与处置方式不同

你可以看看汉末曹操也只是“挟天子以令诸侯”就已经遭到了后世知识分子的抨击与诋毁了,但最起码皇帝还可以活着,而且结局还算不错。

但到了五代十国的时候,都是由唐朝的藩镇割据节度使,完全是一群军阀,目不识丁的野蛮人,一群屠夫,对待皇帝这样的完全没有敬畏之心,毫无忠诚可言。“皇帝轮流做,今日到我家”的雄心,逮到皇帝就杀了,立自己或是立别人,完全不把这样的九五之尊的位置攥在自己手上才是真的。

这让后世的知识分子,传统的封建时代知识分子怎么办,完全不能把你当做英雄拯救者来看待,只能是把你这样的人关进“小黑屋”。

故按照中国古代王朝正统理论来说,五代十国却是不能这么入围,而且完全是沙陀人这样的蛮族一家人的变幻上位当皇帝,这是北方五代的结果,文臣武将也没有多少可以传播的。

反正北方五代就是乱哄哄的几十年,南方十国却是醉生梦死的几十年,幸好还留下部分婉约词,最为著名的是南唐李后主李煜的词,不然是在是没有存在感。

为什么大家纷纷记得起东汉末年过后的三国,却无人问津五代十国?

这个要感谢罗贯中,他的《三国演义》写得太精彩了,后来又被反复拍成影视剧,再加上三国题材的游戏层出不穷,让人不管是看书,还是看电视,或者是玩游戏,都血脉喷张,欲罢不能!

如果五代十国也有那么一部《五代演义》或者《十国演义》,那也一定会很火的。

为什么大家纷纷记得起东汉末年过后的三国,却无人问津五代十国?

中国古代历史上的乱世时期有好几个,春秋战国、三国、东晋十六国、南北朝、五代十国等等,但唯有三国时代能让世人如数家珍,津津乐道,五代十国却让大多数人感到非常陌生,原因主要有两点。

一是三国时代的主流价值观,依然延续了两汉以来的“忠孝仁义”思想,虽然也是乱世,但大道尚存,纲常不灭,契合了世人内心深处对真善美的肯定与追求。

举例来说,古代改朝换代时,末代皇帝往往会被毫不留情地杀死。但三国时代的几个亡国之君,从汉献帝、后主刘禅到吴主孙皓、魏国末帝曹奂,都得到了妥善安置与厚待,虽然亡国,但依然能安享富贵,不失王侯之封,大有“历尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇”的意境,让这个乱世充满了浓浓的人情味。

三国既有诸葛亮、关羽、陆逊这样德才兼备的忠臣,也有刘备孙权这样的明君,就连号称奸雄的曹操,读了他的《短歌行》《观沧海》之后,也让人觉得他志趣高洁,绝非那种“休教天下人负我”的宵小之辈。

相比之下,五代十国则完全是一部人性暗黑史,人性的丑恶像野草一样肆无忌惮地生长,道义和美德被践踏无遗,对财富、权力、美色的贪婪无止境追求,背叛、杀戮、阴谋充斥了这个时代,昏君叛将奸臣层出不穷,一群人渣成为历史舞台的主角。每每读史至此,厌恶之心都会油然而生。

二是三国历史能够耳熟能详,当然离不开那本旷世奇书《三国演义》的推波助澜。

罗贯中的如椽之笔,把一副波澜壮阔而又细致入微的三国历史画卷呈现在人们面前,在民间产生了巨大的影响力,“有井水处皆能说三国”。五代十国题材的文学作品则严重欠缺,且当时大大小小十余个小国林立,人物众多事件庞杂,缺乏一条清晰的脉络主线,即使成书也难以形成《三国演义》那样的影响力。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。