《三国演义》中点炮出兵点的是什么炮?那时还没发明火药啊?

《三国演义》中的点炮出兵相当于节日放的炮,就是在空中炸一下,发出巨大响声,以告知我方进攻等事情。火药虽说是北宋才发明的,但是历史上在《荆楚岁时记》里面就有关于烟花的记载,那是在周朝啊,距离现在2000多年了,你想2000多年前就有了,三国时期有很正常。还有《三国演义》是小说不是严谨的历史书。没必要太较真了。

《三国演义》中点炮出兵点的是什么炮?那时还没发明火药啊?

这该怎么说呢?

不是东汉未年有没有火药的问题,而是书写《三国演义》的罗贯中所经历的时代有没有火药。

罗贯中所经历的时代是元未明初,那时中国的火药早已经运用到了军事领域,所以罗贯中写《三国演义》当然就要写三国时已经有了火药,诸葛亮火烧藤甲军时地下不就埋的是火药吗?

上方谷困住司马懿父子的也是火药炮石,若不是天降大雨,《三国演义》书中,司马懿父子就死在上方谷了。

三国使用火药也不能说是罗贯中胡篇乱造,罗贯中先生毕竟不是历史学家,他只是个小说家,而小说本来就是源于生活而又高于生活。

《三国演义》中点炮出兵点的是什么炮?那时还没发明火药啊?

我是萨沙,我来回答。

古代的炮其实最初并不是火字旁,而是砲,石子旁。

因为唐朝末年,火药才被用于军事,而且不是作为火炮,主要是用于火药箭还有投掷类的火药包,主要用于纵火。

而宋代并没有现在意义上的火炮,而是大口径火铳而已。

真正意义上的火炮,是在元代才开始使用的。

罗贯中所在的元末明处,已经有这种火炮了,只是口径还不够大。

在朱元璋和陈友谅的一系列大水战中,火炮被大量使用。

因为《三国演义》是写于罗贯中的时代,为了便于当时老百姓幻想战争,用一些当时的物品来描述也是很正常的。

《三国演义》本来就是小说和评书,并不是那种严肃的历史书,这么说并没有问题。

小说里面还有张翼德喝断长板桥,左慈于吉会妖术呢。

习惯就好。

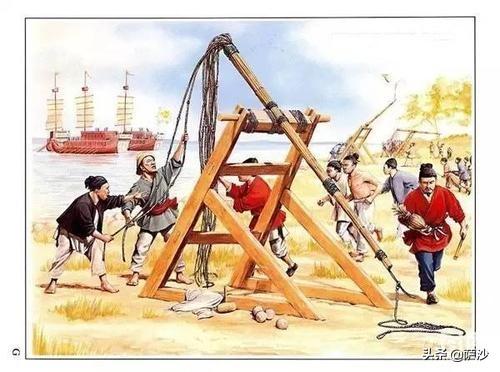

不过,《三国演义》时代也是有砲的,就是著名的霹雳车。

《三国志·魏志·袁绍传》:“太祖(曹操)乃为发石车,击(袁)绍楼,皆破。绍众号曰霹雳车。”亦称“抛车”。指在车上用粗竹将石块抛击出去;作为攻坚的手段。

这就是一种投石车,将巨石投掷到很远的距离,用于攻城。

“霹雳车”是一种抛石装置,曹操在官渡之战使用一种抛石车,因抛石时声音很大,所以命名为"霹雳车"。

这并不稀奇,后代也有很多:南北朝后期发展成一种舰用水上拍竿。隋灭陈的荆门水战中,隋舰在前后左右装有六座巨大的拍竿,高可达五十尺,击沉陈军战舰十余艘,威力惊人。

《三国演义》中点炮出兵点的是什么炮?那时还没发明火药啊?

《三国演义》是历史小说,不是历史著作,尽管被称作“七实三虚”,历史还原度比其它中国古代历史小说要高得多,但终究还是小说,不是历史。

出兵时放信炮、号炮,是元、明、清三代习惯的做法,最早也只能追溯到宋金末年,即爆炸性火器开始普及的年份。信炮、号炮的放法历代差别很大,早期主要是燃放类似民间二踢脚的纸质烟花爆竹,燃放后爆竹飞上天空爆炸,并释放出特殊的烟火,这样既响亮又醒目,便于起到“广而告之”的通讯和信号传递作用。明代中期以后,随着金属管型火器的普及,信炮、号炮有改用枪炮施放的,明代笔记中有对天施放三眼铳作为起兵或出阵信号的记载,清代则有“放空炮三响”作为拔营起兵信号的记载。清咸丰四年(1954年)太平天国扫北军北上受阻,退守连镇,扫北军将领之一的李来芳(即李开芳)南下迎接援军,曾和留守连镇的林凤祥约定,一旦成功迎来援军,就在营外“施放喷筒为号”,这也是一种特殊的、以实战火器代替信炮、号炮的手段。援军始终未来,清军却截获了这一信号,清将僧格林沁还模仿信号诱出林凤祥,使之遭受重创。

不过专用的纸质“信炮”(即二踢脚、钻天猴之类)有价格便宜的优势,更可特制成可施放专用烟火,具有传播范围广、辨识度高、不易和普通枪炮声混淆等优势,还可以“防伪”,因此一直在军队中沿用到近代信号弹、照明弹之类使用。

日本大河剧《葵德川三代》号称“投入最大、考据最翔实、战场还原度最高的日本历史剧”,又因为其中第一集“关原之战特别篇”用掉大半经费而成为话柄,在“关原之战”场景中,东西两军都多次施放类似二踢脚的纸质信炮,东军在施放纸质信炮催促内应小早川秀秋履行承诺得不到应答后,就直接开炮轰击作为特殊信炮,虽然是邻国的事,但也基本折射出当时东亚各国信炮使用的面貌。

《三国演义》中关于“号炮”的描述,是作者将元代的军队习惯移植在汉末,这在同时代的小说、评话等文艺作品中十分常见,如《封神演义》中出现大规模马战,而商末周初的战争模式是车、步配合,而历史还原度甚至比《三国演义》还要高一些的《东周列国志》(因为大比例抄书),也在晋文公时代出现了唐代才有的“大杆刀”,《三国演义》中有关马镫(最早的双马镫要到十六国时期才出现)、大刀(“关刀”直到北宋才有)的描述,都和真实历史相去甚远,但约定俗成,大家也就见怪不怪。汉末三国时的战场信号,使用的还是传统的旗帜、号角、锣鼓、梆点、烟火之类。

三国演义中描绘的大刀,其实宋代才使用

二踢脚最初就被军中用为信炮

施放三眼铳也是信炮的一种

在火药出现之前,“爆竹”真的是用火烤竹子,使之发出噼噼啪啪的声音,而“炮”则是发射石头的“砲”,即刘晔献计在官渡之战初期使用过的“霹雳车”,很显然,这两种东西都不可能作为战场信号使用——前者声音不可控且响动有限,后者则并不会发出爆炸声。

《三国演义》中点炮出兵点的是什么炮?那时还没发明火药啊?

演义

‘’点炮岀兵‘’,三国还没有火炮,但是已有铳,那時铳是现時爆仗,点炮出兵是礼节,也是军队的军威,那時虽无火炮,但火药的发明是在三国之前,铳有三管,有五管的,一管就是一响。

。顺便说,东吳不是有个大将叫凌铳吗?他是姓凌,他的名是因铳所得。他重视研究炮火,为了秘密关系,后来将铳字改换了统字,在三国年问火炮研发可能没有成功。

《三国演义》中点炮出兵点的是什么炮?那时还没发明火药啊?

那个年代确实没有炮,但你仔细看一下三国演义里也没有炮的描写。说点炮的都是评书里说的。三国里军队的信号就三种,金,鼓,灯。古代军队指挥系统很差击鼓前进,鸣金收兵。晚上用灯。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。