第二次鸦片战争中的八里桥之战,为什么僧格林沁、胜保等人率领的清军会不堪一击?

我是萨沙,我来回答。

简单来说,就是将无斗志,兵无章法。

之前清军只有在大沽口赢了一次,但也是有原因的。

僧格林沁巧妙的让敌人军舰进入大沽口炮台的射程内,被水中的障碍物阻拦,发生了搁浅,动弹不得。

当时的军舰,火炮虽不是固定,但根本不可能随意移动,必须要靠军舰自己的转动。

现在军舰不能动,岂不是活靶子,自然惨败了。

不过,英法洋人很聪明,很快从战争中学习了战争。他们直接绕过大沽口炮台正面,从背后包抄大获全胜。

僧格林沁其实是知道英法联军厉害的,第三次大沽口战斗又再次确信了这一点。

当时清军本来就不擅长野战,也缺乏足够的先进武器,是防御比较厉害。

而现在耗费巨资建造的炮台,买了这么多新式火炮又部署了重兵,最终仍然被英法联军攻破,天津也丢了

可见,清军即便在最擅长的作战模式,也不是英法联军对手。

那么,在八里桥这种平原和英法联军拼命,岂不等同于自我毁灭?

所以,僧格林沁和胜宝根本就不想打,应该不可能获胜。

但皇上保护紫禁城,非要他们打,僧格林沁只能硬着头皮打。

八里桥战役之前,僧格林沁他们的骑兵就和英法联军交过手,被对方打得落花流水。

这些蒙古骑兵其实就是蒙古牧民,斗志顽强但战斗力有限,训练不佳,战术混乱。

他们的蒙古马,被洋枪大炮声音吓得乱窜,根本控制不住。

相反,八旗骑兵装备比较好,很多人还配备火枪,但没有斗志,根本就不能打硬仗,还不如蒙古骑兵。

明知道八里桥一定会输,所以僧格林沁和胜宝用兵,其实都是留了一手的。

当天蒙古骑兵确实冲锋了,但规模并不大,在洋人火枪下难有突破,冲入洋人前30米的也屈指可数。

至于大量的清军步兵,压根就没有参战,被洋人一顿大炮就轰跑了。

事后僧格林沁和胜宝为了面子,自吹艰苦作战。

实际上,参战清军高达3万多人,仅仅损失1000到3000人,还不到十分之一。

至于2万洋人更夸张:法军死亡3人,受伤17人,英军死亡2人,受伤29人。

可见,双方根本就没有激烈交手,基本属于一场驱逐战。

萨沙个人认为,这是僧格林沁打给皇上看的,目的表明我也打了,只是没打赢。

实际上,僧格林沁根本不愿意把所有部队拿出来,在平原和洋人决战,自我毁灭。

当年大沽口、天津一线那么好的地形,尚且没有拼,又怎么可能在这里拼。

对此,洋人也很清楚。

指挥战斗的法军将领孟托班回国后,被法国皇帝拿破仑三世封为“八里桥伯爵”,还让他当了参议员。法皇提议再给他年金五万法郎作为奖赏,但遭到了多数议员的反对。议员们认为,发生在八里桥的不过是“一场引人发笑的战斗”,说:“在整个战役期间,我们只有十二个人被打死,不值得再给他那么高的奖赏!”

第二次鸦片战争中的八里桥之战,为什么僧格林沁、胜保等人率领的清军会不堪一击?

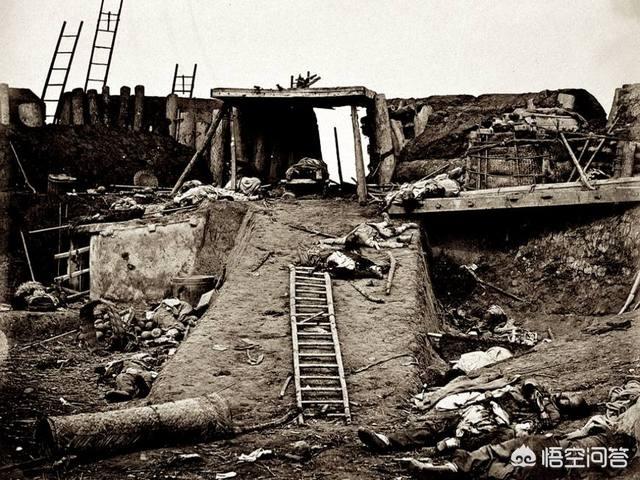

1860年第二次鸦片战争期间发生的八里桥之战可以说是清朝军队最血性的一次,清军士兵、将领的英勇表现甚至于获得了英法联军指挥官们的一致赞扬。只可惜清军统帅僧格林沁恃勇少谋,莽撞的率领骑兵部队正面冲锋英法联军军阵;而经过拿破仑战争、克里米亚战争的洗礼,工业化的武装,英法列强的武器装备、战术战法都有了极大进步,将战争变成了屠杀,英法联军12人阵亡却消灭了过万清军,这可以说是时代的碾压。

对于八里桥之战的惨败,很多人归咎于清军缺乏勇气,这是一种谬传,当时清军的战斗意志远不是之后可比的。首先清军统帅僧格林沁、胜保等人是清廷中少有的主战派,是敢于冲锋陷阵、奋勇杀敌的将领,能够与士卒同甘共苦,是很得军心的;其次参与八里桥之战的清军主力经历过血与火的洗礼,僧格林沁率领他们歼灭太平天国北伐军,俘虏悍将林凤祥、李开芳,这样一支经历过实战考验、战功荣耀加身、将士用命的部队是很有战斗力的。就是英法联军参战军官写的书中都给予了清军极高的评价,称呼他们为勇敢的斗士。但是八里桥之战的结果是清军惨败,只能说清军完全落后于时代,不是个人勇武能够挽救的。

1、清军的战术思想落后于世界。八里桥之战清军统帅僧格林沁是一个骁勇善战的蒙古汉子,他没有和西方列强国家交战的经验,还沉浸在冷兵器时代骑兵无敌的思想中;特别是僧格林沁的战争经验主要来自于镇压太平天国,大小数百战其麾下的精锐骑兵屡建功勋,这更助长了僧格林沁的骄傲情绪。在才有了八里桥之战时,僧格林沁在没有摸清英法联军战斗力的情况下,草率集结军队在野外和英法联军决战,以至于惨败而归损失惨重,使得京城门户洞开。

相反的是西方国家经历拿破仑战争、克里米亚战争的洗礼,战术思想较之第一次鸦片战争的时候有了长足进步。拿破仑是世界史上少有的“军事艺术的巨匠”,其开创的大兵团机动作战,步兵、炮兵和骑兵的攻防结合,炮兵的集中使用等新式战术在欧洲多年大战中被各国吸收使用;特别是拿破仑本人是使用骑兵的大行家,多次使用骑兵远距离突袭击败反法联军,因此反法同盟为了击败拿破仑也研究出了很多步枪打骑兵的战法,比如壕沟搭配炮射霰弹、空心方阵、三排阵列的战列步兵线等等。克里米亚战争中,英法联军就曾经大败沙俄强悍的哥萨克骑兵,这回打更加落后的清军骑兵不和玩似的。

2、清军的武器装备远落后于世界。八里桥之战中,清军的主要装备还是大刀、长矛、弓箭等冷兵器,火器除了少量进口的旧式滑膛枪外,还在使用鸟枪,抬枪,抬炮、劈山炮等17世纪技术水平的落后东西,这装备都比不上第一次鸦片战争的英国军队,更何况是经过多年发展后的欧洲列强。

欧洲列强持续不断的争霸战争推动技术进步,各国工业化使得新式装备能够快速、大规模的装备全军。刺刀、新式线膛步枪、新式后装火炮等武器装备,野战医院等后勤保障设施,有线电报等通信设备,蒸汽动力的舰船等交通工具,这些科技发明极大地增强了西方国家的战斗力。

在八里桥之战中,清军的密集正面冲锋根本难以突破英法联军新式武器构成的火力网,即使有少部分骑兵依靠悍勇和精湛骑术冲入敌军阵地也因人数太少难以造成威胁,被迫在敌人火力的逼使下溃退。

十九世纪欧洲的近代化军队在世界各地的征战中面对封建军队,都取得了压倒性的胜利,八里桥之战只不过是再次印证了工业化国家对于非工业化国家的碾压优势,落后就要挨打。面对第二次鸦片战争的惨败,满清统治者彻底畏惧西方列强的强大武力,甘愿与外国侵略者合作以维持自己的统治,各种卖国条约签的是非常痛快。同时清朝的有识之士们被从天朝上国的迷梦中打醒,开始走出国门前往西方强国寻找救亡图存之路。

第二次鸦片战争中的八里桥之战,为什么僧格林沁、胜保等人率领的清军会不堪一击?

八里桥之战可以说是近代中国反侵略战争史上比较耻辱的一场战役,直接导致偌大的一个首都被外国军队占领。究其成败得失,武器优劣对比已被论证无数次,笔者不在此赘述,就双方的战略战术谈谈吧。

武器作为战争胜负的一个重要因素,但不是绝对因素。八里桥之战前清军与联军交战两次,一胜一负。其中第二次大姑之战就以极为轻微的代价将成功的将联军御敌于国门外。八里桥之战时的清军一线部队有3万余人,守卫北京的部队有13万人,其中拥有骑兵部队万余人还有大量的火器营部队。总而言之,驻守从大沽至天津再到北京一带的清军正规军部队接近20万人,多数是拱卫京畿的精锐之师。英法联军总兵力约2万人,清一色热兵器配置。两相比较,清军占有人数、机动、地理等一系列有利条件,而英法联军只不过占有武器先进这一个优势。如果清军指挥得当,虽然会付出重大伤亡代价,但绝不至于搞得丧师失地。

从第二次大沽之战直到八里桥之战期间相隔1年有余,清王朝被胜利冲昏头脑,同时将精力都集中在南方镇压太平天国,忽略了大沽口防御。直到联军舰队完全封锁渤海以后,咸丰皇帝仍然以为联军不过是耀武扬威挑衅而已,并没有认真备战。守将僧格林沁也遵守以“抚局为要”的既定国策,忽略了战备。

在这样一个麻痹大意的情况下,英法联军出其不意的突破了大沽口防御,一直打到天津城下。清王朝这才意识到了厉害,于是咸丰帝派人到天津去同联军议和,还是没有进行备战。于是联军以议和为幌子,拖延时间,补充军备。双方谈判半个多月后,最终以破裂告终。咸丰帝这才下决心与之决战,命令僧格林沁、胜保等人率兵在通州八里桥、张家湾直到北京一带布防,迎战侵略军。

但是清军系仓促临敌,军力部署和作战指挥存在着严重失误。僧格林沁和胜保没有利用英法联军孤军深入、兵力分散、人生地不熟的弱点主动出击,反而将部队围绕着八里桥纵深分散配置搞了一个被动挨打的阵势,更没有充分动员地方武装开展敌后行动,一味地以主力部队死打硬拼。结果僧格林沁、胜保两部相继受挫,联军很快攻占八里桥和张家湾。

此时的北京已经处于联军炮口之下,但是联军因为连续作战消耗甚大,也只好停下来修整补充。而拱卫京畿的15万清军八旗军、绿营兵及火器营部队则因为咸丰帝“北狩热河”没有发动反击,贻误了最后的战机。

第二次鸦片战争中的八里桥之战,为什么僧格林沁、胜保等人率领的清军会不堪一击?

第一双方武器装备差距过大,有代差。英法联军的步枪已经是后装一体化的子弹,而清军主力骑兵依旧是马刀和弓箭,威力,杀伤力,火力密度都相差悬殊,更不用说火炮上的差距。第二受制于武器装备的落后,清军战术也极其落后,依然是用骑兵正面突破联军阵地,面对联军的排枪加火炮,损失太大。第三清军情报不准,对联军主力位置判断有误,导致贻误战机。第四清军刚同北伐的太平军血战过,势力尚未恢复。

如果清军坚壁清野,断其粮道,白天骚扰,夜晚攻击,联军也很难推进到北京。联军区区6千人兵力不足,还要有人保护运输线,粮草弹药都是大问题。曾格林沁有勇无谋,其军事指挥水准不高。不知道多用斥候,连敌军主力位置都搞不清楚;只知道一味死拼,白白损失三千精锐骑兵。当时清军在京津一带有六七万人,如果战术灵活,不至于如此惨败!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。