武松和鲁智深公开反对招安,为何宋江只怕鲁智深一人?

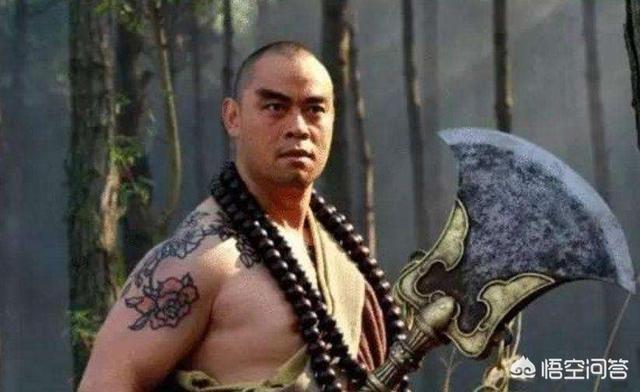

首先,鲁智深是三山系(二龙山、桃花山和白虎山)的精神和实际领袖,是梁山中第二大派系的代表人物。

当年谈古论金的好友无斋主人在《黑话水浒》中的《石碣受天文 黑帮内部平衡艺术》一篇曾经描写过宋江和鲁智深的微妙关系:

当初杨志提议二龙山向梁山寻求援助时,鲁智深第一次在正式场合表达对宋江的观感:

我只见今日也有人说宋三郎好,明日也有人说宋三郎好。可惜洒家不曾相会。众人说他的名字,聒的洒家耳朵也聋了。这话也很微妙,隐含着对宋江深层的质疑。实际上代表了基于个性和精神魅力的领袖型人格人物对基于精妙算度和装大尾巴狼型领袖型人格人物本能上的不信任,反之,后者对前者自然也是忌惮防范的。

其次,再看反对招安各人的具体表现。梁山大聚义后的首个重阳节,宋江和弟兄们饮宴庆贺的席间,宋江让梁山好汉中文艺工作者乐和唱自己新作的《满江红》词,待唱到“望天王降诏早招安,心方足”,武松率先叫道:“今日也要招安,明日也要招安去,冷了弟兄们的心!”李逵马上接话:“招安,招安,招甚鸟安!”

而同样反对招安,鲁智深是这么说的:

只今满朝文武,俱是奸邪,蒙蔽圣聪,就比俺的直裰染做皂了,洗杀怎得干净。招安不济事!便拜辞了,明日一个个各去寻趁罢。相比武松、李逵相对情绪化的反对,鲁智深的反对有理有据、振聋发聩(而且实际上后来事件的发展完全验证了他的说法),所以,宋江应对李逵的方式是大发雷霆“这黑厮怎敢如此无礼!左右与我推去,斩讫报来!”,应对武松的方式是温言相恤”兄弟,你也是个晓事的人,我主张招安,要改邪归正,为国家臣子,如何便冷了众人的心?“而对鲁智深,宋江根本没有正面回应,而是转而对大众说“众弟兄听说:今皇上至圣至明,只被奸臣闭塞,暂时昏昧,有日云开见日,知我等替天行道,不扰良民,赦罪招安,同心报国,青史留名,有何不美!因此只愿早早招安,别无他意。”

这是一种怎么样的语境和情态?打一个未必恰当的比喻,就是类似于两个竞选人面对公众各自提出了主张,竞选人A鲁智深的话把道理说得相当透彻,切中肯綮,既说到了要害,也打动了人心,而竞选人B宋公明的盘算多少有点上不了台盘,只能打温情牌,说自己”别无他意”,才因为大家顾忌他作为现任领导的地位和面子勉强扳回一局。

试问在这种情况下,宋江如何不怕鲁智深?!

另外,武松其实很早就提出过招安(在文本的角度甚至是《水浒传》描写的梁山好汉中的第一个),《水浒传》第三十二回中已经杀了张都监一家走上不归路的武松,告诉宋江,自己要去二龙山投奔鲁智深和杨志,然后表示:

天可怜见,异日不死,受了招安,那时却来寻访哥哥未迟。宋江是这么回答的:

入伙之后,少戒酒性。如得朝廷招安,你便可撺掇鲁智深、杨志投降了。日后但是去边上,一刀一枪,博得个封妻荫子,久后青史上留一个好名,也不枉了为人一世。此时的宋江武松两人不但兄弟感情甚笃,而且三观一致,甚至连具体怎么操作都有谈及,说是情同手足志同道合并不为过。

可是在重阳宴上,武松却成了第一个跳出来反对宋江招安主张的人,由此其实不难推断,在鲁智深和武松在二龙山相处的期间,鲁智深对武松产生了极大的影响,这样的影响力感染力和折服人心的能力和魅力,宋公明如果有心,不免细思恐极。

武松和宋江的渊源极深,细论起来可以追溯到当初两人同在柴进庄上之时,也因此虽然武松在三山系里排名位置在杨志之后,但被宋江提到了仅次于鲁智深的第十四位,这当然一方面是宋江怀柔笼络三山系,另一方面也是重用自己的兄弟来制衡鲁智深以及杨志。相比养了武松一年多的柴进,宋江可以说一见面就征服了武松将其收为兄弟,比起柴进确实是高明,但一段时间分别,武松在精神和三观层面受到鲁智深的感染和影响,和宋江已经迥然不同,鲁智深和宋江作为领袖型人物的人格魅力高下,在某种程度下已经判别出来。

鲁智深是上上人物,天生的领袖型人格是宋江不可及处(当然,这并不是说鲁智深是更合适的梁山领袖),另一方面,对宋江基于自己以往吏治实务操作掌握的技术流,军官出身的鲁智深其实也门清,遇到这样的下属,有几个老大不头痛。

谈古论金,掰开揉碎历史的人性和技术流呈现给您欢迎评论互动,感恩点赞关注!

武松和鲁智深公开反对招安,为何宋江只怕鲁智深一人?

答:“宋江只怕鲁智深一人”的说法到底是从何而来?

是电视的演绎?还是其他黑水浒、大话水浒或水浒日记之类的书的过度解读?

这个不得而知了。

老实说,就电视连续剧《水浒传》而言,无论新版还是老版,导演都别出心裁地添加或删减了一些东西,以至各人对水浒的人物理解越来越走样了。

而我本人也写过《另眼解读中国古典四大名著》一书,但我都是在尊重原著的基础上展开的。

该书,有一篇题为《李逵明明是以杀人为乐的恶魔,偏偏有这么多人喜欢》,是专论杀人魔王李逵的。

今天,还有一个读者责骂和狂喷我,说李逵什么时候打脱过卖唱女的头皮?说是我胡编乱造。

我不得不耐心告诉他,在第三十八回,《及时雨会神行太保,黑旋风斗浪里白跳》里,李逵和张顺在大江中恶斗后,被宋江、戴宗劝和,同上琵琶亭酒馆喝酒时,就有这一段。

该读者听了,愤愤不平,说,电视干嘛没演?!

我差点晕死。

原来,他从不看书,他的水浒知识都是从电视来的。

对这种人,有什么好说的?

那么,提出“武松和鲁智深公开反对招安,为何宋江只怕鲁智深一人?”这个问题的人,我也严重怀疑他没有看过书,问题的提出,多半是根据电视剧来的。

上面我说了,无论新版还是老版,电视剧导演都增减了一些东西。这些增减了的东西,在我看来,都是不好的。

以老版为例,我最最最最反感的就是增加了李逵撩妹那一段,燕青打擂那一集,李逵多次无话找话去撩方腊阵营的庞春霞。

要说,撩就撩吧?那些撩妹的话题生硬得不能再生硬,冷得不能再冷,让我鸡皮疙瘩掉一地。

光这一段,导演还嫌不够,后来在征方腊的环节,还做了呼应,做了呼应,了呼应,呼应,应……

就不能让人一次性恶心完,要分两次。

新版的情况相对要好一些。

但有些地方我也不能忍。

比如第七十三回,《黑旋风乔捉鬼,梁山泊双献头》,书中写,李逵闹东京后,和燕青回梁山,途经荆门镇一大庄院,听庄院太公说两日前,宋江和一个小后生各骑着一匹马来强抢他的女儿。

书中明确写宋江“和一个小后生各骑着一匹马来”,电视剧导演却改编成了是宋江和鲁智深来抢了他女儿。

于是后来就出现了真鲁智深杀假鲁智深的好戏。

不用说,没看过原著的人,就会过度解读这段剧情了,认为宋江和鲁智深在梁山的地位是并列的。

那么,宋江想招安,而鲁智深提出反对,宋江就很怕了。

其实根本不是这样。

武松和鲁智深,以及李逵等人公开反对招安的事儿发生在哪回书呢?

第七十一回,《忠义堂石碣受天文,梁山泊英雄排座次》

原文写,九月重阳节,宋江大摆筵席,和众兄弟同赏菊花,酣醉时,写了首《满江红》,让乐和当场高歌助兴。

该词最后一句是“望天王降诏早招安,心方足。”

武松最先发飚,叫道:“今日也要招安,明日也要招安去,冷了弟兄们的心!”

黑旋风跟着睁圆怪眼,大叫道:“招安,招安,招甚鸟安!”还一脚踢碎了桌子。

武松的发飚只停留在口头上,李逵却是动手动脚了。

所以,宋江置武松不问,让人斩了李逵的头。

不过,宋江酒醒后后悔了,称“他与我身上情分最重”,我却“险些儿坏了他性命。”

回头又教育武松说:“兄弟,你也是个晓事的人,我主张招安,要改邪归正,为国家臣子,如何便冷了众人的心?”

看着宋江已经酒醒,鲁智深因为武松义气深重,就替武松说话:“只今满朝文武,多是奸邪,蒙蔽圣聪,就比俺的直裰染做皂了,洗杀怎得干净?招安不济事,便拜辞了,明日一个个各去寻趁罢。”

宋江于是转头教育鲁智深,说:“众弟兄听说:今皇上至圣至明,只被奸臣闭塞,暂时昏昧,有日云开见日,知我等替天行道,不扰良民,赦罪招安,同心报国,青史留名,有何不美!因此只愿早早招安,别无他意。”

书中的最后写:“众皆称谢不已”。

嗯,全过程就这样。

从哪儿看得出“宋江只怕鲁智深一人”了?

实际上,下一回,亦即是第七十二回,《柴进簪花入禁苑,李逵元夜闹东京》,宋江准备去东京找李师师向宋徽宗传达自己受招安的愿意时,就大大方方地安排四路人同去,他说:“我与柴进一路,史进与穆弘一路,鲁智深与武松一路,朱仝与刘唐一路。只此四路人去,其余尽数在家守寨。”

看到没有?

为受招安,不惜走李师师的枕头路线,而且还安排了鲁智深、武松同去,哪有“宋江只怕鲁智深一人”了?

再有,后来不是梁山泊全伙好汉都很乖顺地跟随宋江接受招安了吗?

真看不出这过程,宋江怕过山寨里的谁。

不要问为什么,因为作者就是这么写的。

武松和鲁智深公开反对招安,为何宋江只怕鲁智深一人?

刀叔导读:鲁智深从来不认为梁山是一个多么大的事业,大不了就散伙,没有什么的。

在最早时我曾说过,梁山排名前二十的人相当于公司核心管理层,作为董事长的宋江,谁能进,谁不能进,其实早就想明白了。可以说排名前二十的人,都是宋江可以控制的人,除了鲁智深。

卢俊义就是个摆设,也不敢瞎造次;林冲是山魂,除了当“怨妇”和杀高俅,人生已经没追求;秦明、呼延灼、董平、索超等之流,又返回体制的刚需......剩下的一干人等,则都是宋江的心腹了。武二郎虽然脾气不好,但是因为当日在柴进庄上,如今面对宋江还是好面子的。

排名前二十名里的好汉,唯独这位鲁提辖根本不受宋江的控制,甚至可以说让宋江心里都害怕。

第一,鲁智深看待问题始终是保持客观的态度,不受人左右;

第二,鲁智深为人豪爽,考虑问题都是先为他人着想,这也致使他在江湖有着较高的影响力;

第三,也是宋江最怕的一点,鲁智深本人从来不认为梁山是一个多么大的事业,大不了就散伙,没有什么的。

水浒全书中可以说鲁智深几乎没有污点,让人看不过去的也就只有骂李忠“不爽利”,在五台山不让其他和尚吃饭......正是因为他人性的光芒,让上述中第三点更加可怕,相对宋江来说。

事实上,走一个智深和尚对梁山是没有多大的影响的,但是凡事有个开头,有了先河,后边您就看吧,根本不好收拾,更何况鲁智深这巨大的影响力。如今现代的企业和人事管理,道理其实是很通的。

我们说回来,哪次鲁智深把宋江给吓一跳?没错,就是招安大会。

鲁智深这样说道:

“只今满朝文武,多是奸邪,蒙蔽圣聪,就比俺的直䄌染做皂了,洗杀怎得干净?招安不济事,便拜辞了!”

在此之前,武松率先反对的,连着两句“天天招安”说破大天也只是发发牢骚而已,宋江根本没放在心上,但是上述鲁智深的话语却让宋江后背发凉。

是的,从鲁智深的这番话中,可得知其中有两个核心,一方面是鲁智深已看透了朝廷的实质,招安到头来是无意义的,另一个意思是,招安没有什么意义,不如大家都散伙吧!

而宋江能容得下鲁智深,并且让他坐梁山步军头把交椅,也是两点原因:

其一,二龙山老大,为了平衡派系得罪不起(过去我曾深度描述过梁山七大派系,感兴趣的朋友可以回看);

其二,出家人的身份,鲁智深虽不满,但绝不是阴谋家,下山只为渡劫。

因此,宋江面对鲁智深,既尊敬又害怕。不要说水泊梁山的前二十把交椅,即便是整个108将,最让宋江害怕的也莫过于他。

写到这里,我想起四个字来描绘鲁提辖:无欲则刚。相信这个道理在今天仍适用,不得不赞叹《水浒传》的文化博大精深,具有一定的前瞻性。

武松和鲁智深公开反对招安,为何宋江只怕鲁智深一人?

水浒传中确实有武松和鲁智深共同反对诏安的情节,不过并不是最初的那次。而是在梁山好汉集体接受招安,为大宋南征北战,征讨方腊成功后,武松和鲁智深二人不愿接受朝廷的封赏决定在杭州六和寺出家,题中问的可能是这个时候。

最初宋江想要接受诏安的时候,武松,李逵,鲁智深都曾明确反对过。鲁智深说:“只今满朝文武,俱是奸邪,蒙蔽圣聪。就比俺的直裰,染做皂了,洗杀怎得干净,招安不济事,便拜辞了,明日一个个各去寻趁罢。”这也是水浒中唯一一个站出来明确指出招安的问题的梁山好汉,但在当时并没有起什么作用。

说到这里不得不提到一个人,他就是李逵,宋江最不放心的人其实是他。在最后喝毒酒的时候都要拉上李逵一起,这是真担心这兄弟出去坏事啊。但对于武松和鲁智深,宋江应该谈不上惧怕。如果比较来讲,鲁智深确实比武松要不安分一些。

武松和鲁智深都在杭州六和寺出家,不同的是,武松最后活了八十岁。鲁智深却没过多久就随潮圆寂了,也就是说鲁智深看破尘世,然后就死了。从结局看武松是真的没有任何威胁了,毕竟确实残废了。在征讨方腊的战斗中,武松被包道乙暗算失去了一只手臂。这也是他出家的原因之一,甚至说是很重要的一点原因。

再来看鲁智深,他的出家可以说非常突然。鲁智深在最后一战中可以说是立下了大功,生擒了敌首方腊。这时候鲁智深要是跟宋江会去领赏,升官发财是肯定的,在当时的情况下甚至可能成为梁山好汉的领导者之一。但鲁智深一句看破红尘就婉拒了,这也让宋江颇为不解。

水浒传到了后半段很多事情都无法用逻辑解释,比如吴用,花荣的死还有一些梁山好汉的默默离去,可能就是作者在表达自己要表达的忠义和他们的社会理想,完善人物形象和故事的结局。

鲁智深的这个结局也是这样,鲁智深是完全因为拳打镇关西然后被一步步逼上梁山的,其实他和宋江一样是有出身的。按理说应该更加希望加官进爵,但从鲁智深反对招安所说的话来看,他是真的认识到了大宋的腐朽,真正认识到当时社会是奸臣当道的时代。

宋江可能也认识到了这一点,但他却毅然决然的决定招安。这时这个看清了世界,拥有其他人没有的眼光的鲁智深就格外重要了。宋江明白,占山为王是没有前途的。招安是让梁山好汉站上更高平台的最快捷的途径,虽然结局不好,但宋江肯定没想害各位兄弟。

鲁智深与常人不同的在于他不仅嫉恶如仇,侠肝义胆,他还有看清时局的能力和水平。武松当年在二龙山的时候还是鲁智深手下的三当家呢,这起码说明鲁智深同样拥有领导能力。所以宋江招安的时候可能真怕鲁智深站出来捣乱,在梁山搞分裂。

武松和鲁智深公开反对招安,为何宋江只怕鲁智深一人?

不知题目中说的“宋江只怕鲁智深一人”的说法从何而来?居士我翻遍了整本《水浒传》也没有看到这样的情节。不过,在《水浒传》中,鲁智深是唯一一位有理有据地反对过宋江招安政策的人,且听居士我慢慢道来。

在《水浒传》第七十一回《忠义堂石碣受天文 梁山泊英雄排座次》中,梁山好汉派了座次后,宋江志得意满。这一年重阳节,宋江排下菊花大会,与梁山弟兄们饮酒赏菊。微醺之时,宋江做了一首《满江红》,最后一句是:“望天王降诏早招安,心方足。”宋江是借这首词提出了自己对梁山日后路线的看法。

听到这一句,武松叫道:“今日也要招安, 明日也要招安去,冷了弟兄们的心!”李逵也大叫道:“招安,招安, 招甚鸟安!”踢碎了一张桌子。

宋江酒醒之时,问武松道:“兄弟,你也是个晓事的人,我主张招安,要改邪归正,为国家臣子,如何便冷了众人的心?”书中并没有说武松如何回答,倒是鲁智深说道:“只今满朝文武,多是奸邪,蒙蔽圣聪,就比俺的直裰染做皂了,洗杀怎得干净?招安不济事,便拜辞了,明日一个个各去寻趁罢。”鲁智深虽然是个粗人,但他的这一番话,有理有据,跟武松、李逵的人的话一比,就显出其理论高度来了。

为什么鲁智深能说出如此睿智、清醒的话呢?其实,在梁山上,鲁智深是个异类,是独一无二的。梁山好汉可以分为两大类:一类如林冲,原本由合法的身份,是无可奈何地被逼上了梁山;一类如王英,本就是占山为王的强盗,是心甘情愿地自己上了梁山。唯独鲁智深与他们都不一样,他是心甘情愿地被逼上梁山。

鲁智深本是老种经略相公帐下的一个提辖,虽然只是个小小的军官,但也算是个正经人,在地方上有头有脸。然而鲁智深为了替可怜的卖唱女子金翠莲出头,三拳打死了镇关西,不得不亡命天涯,其后出家做了和尚。鲁智深做和尚本也能安安分分,逍遥自在,但他为救好友林冲,得罪了高俅高太尉,再次亡命天涯,最终落草为寇。鲁智深是梁山上唯一的善人、英雄、大侠,他的人品远超梁山上的其他人。

鲁智深的心是干净的,纯洁的,所以他在宋江主张招安时,能够堂堂正正地说,这个朝廷已经腐败透顶了,就像白布染成了黑布,再也洗不干净了。而梁山好汉被招安后的结局,正如鲁智深所语言的那样“不济事”,还不如当时就一拍两散,“一个个各去寻趁”呢。

一切有为法,如梦亦如露。我是梦露居士,为你解读国学经典。欢迎关注,阅读系列文章。

武松和鲁智深公开反对招安,为何宋江只怕鲁智深一人?

忠义堂排座次,108位梁山好汉,各守职责。尽日无事,到了这一年重阳节,宋江邀请梁山兄弟搞了个菊花之会,众头领开怀痛饮,好不热闹。宋江喝醉了酒,乘着酒性写了一首满江红,让铁叫子乐和就在宴会上唱出来,为大家助兴。

乐和唱这个词,正唱到“望天王降诏,早招安”,只见武松叫道:“今日也要招安,明日也要招安去,冷了弟兄们的心!”黑旋风便睁圆怪眼,大叫道:“招安,招安,招甚鸟安!”只一脚,把桌子踢起,攧做粉碎。宋江大喝道:“这黑厮怎敢如此无礼!左右与我推去,斩讫报来!”宋江一心想要招安,没曾想自己的心腹兄弟,李逵第一个跳出来反对他。宋江很生气,但是更让他担心的是,二龙山来的鲁智深和武松也反对招安。

都是反对招安,我们来分析一下宋江对待李逵、武松和鲁智深三个人不同的态度。

1、针对李逵,宋江是大声呵斥,直接说“推出去砍了”。宋江不过是做戏给其他不愿意招安的梁山兄弟看,无论如何他也不会砍了李逵的脑袋。因为李逵是他最忠诚的奴仆,是他从江州一路提携,多次用金钱收买而来,李逵对于宋江,绝无二心,他是最没有头脑却最听得宋江的话的人。

所以宋江不怕得罪李逵,更不怕丢了李逵的脸。像李逵这样从下爹娘不疼的野娃子,宋江给了他一点好处,他就绝对不会从心底里反对宋江。他反对的是招安。为什么呢?因为像李逵这样野性惯了的人,梁山上大口吃肉大碗喝酒的草寇生涯更适合他。

李逵没有什么头脑,更不懂得宋江的心思。虽然和花荣、吴用等都是宋江的心腹,但是他扮演的,不过是宋江杀鸡儆猴的一个对象。对李逵的大声呵斥,以及后来的假意讨好,都是做秀给别的兄弟看。

2、针对武松,宋江是言语相劝,问他招安如何冷了众人的心?宋江酒醒之后,劝说武松:“兄弟,你也是个晓事的人,我主张招安,要改邪归正,为国家臣子,如何便冷了众人的心?”武松是一个粗直的汉子,讲道理自然是说不过宋江,所以面对宋江的追问,武松默然无言,反而是鲁智深接过了宋江的话头。

鲁智深便道:“只今满朝文武,多是奸邪,蒙蔽圣聪,就比俺的直裰染做皂了,洗杀怎得干净?招安不济事,便拜辞了,明日一个个各去寻趁罢。”宋江和武松在柴进庄上时期有过旧交,两人还是八拜之交,武松认了宋江为义兄。武松和宋江分别后,经历了很多事情,大闹飞云浦,血溅鸳鸯楼,在前往二龙山落草时,在蜈蚣岭再次遇到义兄宋江。

武松道:“哥哥,怕不是好情分,带携兄弟投那里去住几时!只是武松做下的罪犯至重,遇赦不宥,因此发心,只是投二龙山落草避难。天可怜见,异日不死,受了招安,那时却来寻访哥哥未迟。”宋江道:“兄弟既有此心归顺朝廷,皇天必祐。若如此行,不敢苦劝,你只相陪我住几日了去。”武松心里,其实也不甘心一辈子落草为寇,他之所以反对招安,只是在对宋王朝的官僚集团彻底地绝望之后,死了这条心而已。二龙山作为梁山上第二股最有实力的派系,宋江自然要拉拢和他有旧的武松,说服他支持招安大计。因此宋江才会对武松言语相劝,他相信武松是听得进去道理的人,不像李逵那样没有头脑,只会蛮横胡来。

3、针对鲁智深,宋江是大讲忠义,说一堆冠冕堂皇的话为自己寻找退路。宋江和鲁智深,压根就不熟,两个人过去没有什么交情,只是互相听过对方的名声,而且在心里并不一定佩服对方。三山聚义打青州时,青面兽杨志提议上梁山投奔宋江的队伍,鲁智深说道:

我只见今日也有人说宋三郎好,明日也有人说宋三郎好,可惜洒家不曾相会。众人说他的名字,聒得洒家耳朵也聋了,想必其人是个真男子,以致天下闻名。所谓闻名不如见面,见面不如闻名。鲁智深对于宋江其实很怀疑——想必其人是个真男子,以致天下闻名?也有可能之虚有其表,徒具其名。

宋江是梁山大部队的总指挥,晁盖此时已经被架空;鲁智深是二龙山势力的实际掌控者,眼里未必就容得下宋江。两人见面,一番江湖客套,充满了互相试探的味道。

鲁智深虽然带领二龙山的队伍投奔了梁山,但是作为曾经的一山之主,宋江对他还是心有芥蒂。这也是为什么独独对他反对招安感到担心的原因,因为鲁智深手底下还控制着二龙山的队伍。

鲁智深的反对招安和武松差不多,朝廷昏暗,陷害忠良,作为曾经体制中走出来的鲁智深,对官场已经彻底死心。

宋江道:“众弟兄听说:今皇上至圣至明,只被奸臣闭塞,暂时昏昧,有日云开见日,知我等替天行道,不扰良民,赦罪招安,同心报国,青史留名,有何不美!因此只愿早早招安,别无他意。”面对鲁智深的逼问,宋江说出了一堆冠冕堂皇的话,这些话不仅是说给鲁智深听,更是说给所有的梁上兄弟听,招安是梁山大计,就这样被合理地执行下去了。

END

我是博书君,更多精彩内容,请关注我的头条号:博书。看完文章,记得点赞~

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。