翁同龢是唯一一个死后没有丧葬费的大臣,光绪帝为什么那么恨他?

翁同龢是咸丰六年的状元,同治和光绪两位皇帝的老师,这身份放在封建时代的任何一个时期,那都是光宗耀祖的名头。

除此之外,翁同龢他们全家任何一个人放在普通人家,那都是光宗耀祖的份。

父亲翁心存,进士出身,担任过户部尚书、体仁阁大学士。

大哥翁同书,进士出身,担任过翰林院编修、詹事府少詹事、安徽巡抚。

二哥翁同爵,担任过湖北巡抚、湖广总督。

好家伙,这一大家子在清朝末年,绝对是响当当的大家族,社会名流。可就是这么一个大家族出来的翁同龢,此后的名声却不怎么好,甚至有人说,翁同龢去世后,光绪连丧葬费都不肯给,这是为啥呢?

一、翁同龢需要为甲午战败负责。这一年帝师翁同龢手握户部大权,也就是管钱的。为了让慈禧太后六十大寿过得舒坦一些,翁同龢可花了不少力气筹钱。

就在这个时候北洋大臣李鸿章也跑来要钱了,为啥?李鸿章的理由还是那一套:倭寇又买新战舰了,咱们北洋水师的新式火炮也该到位了!

翁同龢只淡淡地说了一句:知道了。

此后再也没有了下文。李鸿章为了北洋水师的武器更换问题,已经多次向翁同龢提出过申请,结果都被翁同龢给否了。

户部真的没钱吗?当然不是,慈禧太后修个颐和园就花了2000万两白银,光绪帝大婚也能花上500万两银子。户部真的不缺钱,李鸿章要那几十万两银子,只能算是毛毛雨。

那么为啥翁同龢就是不肯批呢?这里面原因就相当复杂了。

第一,后党和帝党之间,本身就矛盾重重。

翁同龢是光绪帝的师傅,而且光绪帝自幼就是跟着他后面长大的,跟他的感情那是相当好。可问题是光绪帝没有实权,这是翁同龢也比较烦恼的事情。

因此以翁同龢为首的一帮忠于光绪帝的大臣,便组建了所谓的帝党,时刻想着帮光绪从慈禧太后那里攫取最高权力。

而李鸿章是正儿八经的后党成员,没有慈禧太后,压根就不会有北洋大臣李鸿章。所以李鸿章当然要维护慈禧太后的权威,这么一来李鸿章和翁同龢自然就交恶了。

第二,翁同龢觉得北洋水师,是个无底洞。

这事儿从组建北洋水师的时候开始,就已经引起了大家的重视。购买船舰花了一大笔钱,这还不算,每年的维护费也是一笔巨款。

钱花了以后,要是能看到成果也就算了,结果北洋水师整天在渤海湾遛弯,压根就没怎么实战过,所以在翁同龢看来,这就是白花钱。

再加上北洋水师内部腐败严重,朝廷不断给钱,这帮北洋官员们不断中饱私囊,真正用在军舰上的钱少之又少。翁同龢觉得,既然如此,又何必大费周章地继续投入呢?钱得用在刀刃上啊!

第三,翁同龢跟李鸿章之间,那是有私人恩怨的。

翁同龢的哥哥翁同书,当年在寿州和苗沛发生争执,并且导致苗沛霖叛乱。再加上此前他驻守定远的时候,被捻军数万大军攻破定远,逃亡到了寿州。

所以事情稳定以后,曾国藩便打算上书弹劾翁同书,并且让李鸿章来写这份奏折。结果翁同书被判流放伊犁,没多久他老爹翁心存就被活活气死了。

这事儿虽然不是李鸿章主导的,但是李鸿章间接害死了翁同龢的老爹,你说这笔账怎么算?简直就是一笔糊涂账。

于公,李鸿章是公事公办,没理由怪罪人家,毕竟翁同书的确有问题。于私,翁心存的确是因为这事儿被气死了,你说咋整?

所以说翁同龢即使没有找李鸿章报仇的理由,这心里总归是憋着一股子气的。他算是有涵养的了,换其他人恐怕会找李鸿章单挑了。

这么一来,李鸿章申请的各种更换设备、购买军舰的资金,全都被翁同龢给否了。那北洋水师自然就是那种老化的状态了,以至于出现没有炮弹,甚至打哑炮的情况。

反观日本的军舰,资金充足,不光更新设备,而且也在不断添置新式军舰。当时他们的目的不是称霸世界,而是超过清朝就行了。

二、翁同龢是甲午战争的积极支持者。这事儿怎么说呢?其实从翁同龢的角度来说,一点问题都没有,因为翁同龢支持光绪,而光绪需要找机会夺回权力。

甲午战争就是最好的机会,如果光绪能打赢这场甲午战争,那他的权威性就会得到提高。而且有机会在战争中夺取军权。

所以在日本侵犯朝鲜的时候,翁同龢直接上书要光绪皇帝对日本开战,这事儿没得商量!反观李鸿章这边,却寄希望于列强们出来调停。

翁同龢心直口快地表示:持这种观点的人,就是懦夫!只会让倭寇认为我中华无人!

这种观点错吗?我觉得还真不错,但是翁同龢没有实际考察过清朝军队有几把刷子,当时的清朝,是真的无人了。

李鸿章是实战派,他知道北洋水师包括当时的清朝陆军是什么样的水平,一旦开战,那只能是赶鸭子上架,没有任何胜算。

为了促成甲午战争,翁同龢还特地找了一大帮清流言官们在朝中制造舆论,积极响应主战思想。这可真的是见鬼了,历朝历代,主战的一般都是手握军权的人,现在这帮手无缚鸡之力的文人在那儿摇旗呐喊,这是要看戏吗?

翁同龢的目的很简单,就是要打!但是怎么打,翁同龢表示:这我管不着,这是你李鸿章这种带兵的人该做的事情。

好家伙,言之凿凿之下,居然是这种混账言论。难怪光绪帝在战后恨透了翁同龢,纸上谈兵之人不算可恨,可恨的是这种纸上谈战略,却又不管事儿的人。

总结:宰相合肥天下瘦,司农常熟世间荒。甲午战争战败了,光绪帝哭成了个泪人,这个时候翁同龢还不忘落井下石,强调这事儿都是李鸿章的错,应该严惩。

气得光绪帝直接让他闭嘴了。谈到怎么跟日本议和的时候,李鸿章表示很为难地说:割地赔款,我看是避免不了的了!但若是要赔款,我看户部拿不出钱来啊!

这个时候翁同龢却拍着胸脯表示:只要不割地,钱的事情我们户部想办法努力解决!

好家伙,现在包括光绪在内都知道了,户部很有钱,巨额赔款都能筹措,可当初李鸿章要更新北洋水师的设备时,却分文没有。

别以为李鸿章就是什么好人,他不仅收取手下人的贿赂,在签订不平等条约时,连列强的贿赂也照单全收。

在沙俄冬宫档案中就有这么一项记载:签订丧权辱国的《中俄密约》的第二天,李鸿章就得到了沙俄的承诺,只要中东铁路修筑好,那么沙俄就会打300万卢布作为回扣给李鸿章。这笔钱分三期打给李鸿章。

好家伙,只听说做采购的会有这种套路,原来签订不平等条约时,也能这么搞。难怪大家说“宰相合肥天下瘦”了。毕竟李鸿章经手的不平等条约,可是多达30多条哦!

至于“司农常熟世间荒”指的就是翁同龢了,大家把这两个人放在一副对子里,其实就是在嘲讽翁同龢跟李鸿章一样,虽说都是朝中重臣,却同时也都是祸国之辈。

参考资料:《清史稿》

翁同龢是唯一一个死后没有丧葬费的大臣,光绪帝为什么那么恨他?

1898年,慈禧太后发动“戊戌政变”,“百日维新”草草收场。

这一年还发生了一件大事,那就是两朝帝师、晚清重臣翁同龢被革职,永不叙用。

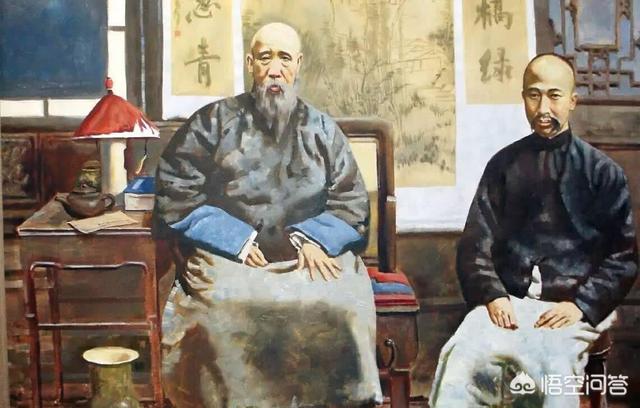

(翁同龢剧照)

翁同龢可不是一般人,出身官宦世家。祖父翁咸封官至海州学政,父亲翁心存曾为同治帝师,官至工部尚书、兵部尚书。在清朝官制中,正一品官寥寥无几,文仅三公之太师、太傅、太保及殿阁大学士,武仅领侍卫内大臣和掌銮仪卫事大臣。翁心存就曾官拜正一品体仁阁大学士,位极人臣。

翁同龢工诗画,善书法。咸丰六年,26岁时更是高中状元。翁同龢历任户部尚书、工部尚书、军机大臣、总理各国事务衙门大臣,同治光绪两朝帝师。翁门被称为“一门四进士,一门三巡抚,父子帝师,父子尚书”。可以说显赫一时。

就是这么一位响当当的人物,从光绪启蒙开始,就陪伴光绪24年的帝师重臣翁同龢,却在1898年被革职,永不叙用。

虽然让人费解,却也不乏蛛丝马迹,深层原因隐约可见。

翁同龢与光绪师生20多年,从启蒙直至光绪亲政。此时年过六十,学富五车的两朝重臣翁同龢,在与光绪的相处方式上确实存在一些问题,让光绪帝不快。

另外,翁同龢与光绪当时的近臣康有为、梁启超等有隙,这也让光绪帝十分不满,这些似乎就成了光绪帝与翁同龢分道扬鞭的理由。

不过,如果注意一下历史的时间节点,就会发现其实是有问题的。

翁同龢于1898年10月被革职。早在两个月前的8月,慈禧太后就发动了“戊戌政变”,康有为、梁启超被迫跑路,谭嗣同等“戊戌六君子”就义,光绪帝已被囚禁,慈禧太后重新训政,掌握朝政大权。

(光绪剧照)

那么,此时的光绪帝,还有没有能力对翁同龢的政治前途施加影响呢?

翁同龢为同治、光绪两朝帝师,也曾为慈禧、慈安二太后讲授课程,与帝后均保持着不错的关系。加之其能力出众,学识渊博,这也是翁同龢仕途节节攀升的重要原因。1895年的甲午战争,却是一个大大的分水岭。

甲午之战前,作为“清流”领袖的翁同龢坚决主战,严厉斥责李鸿章等求和派“避战自保”。甲午之战中的惨败,让翁同龢等深受触动,政治上转向开明,主张维新自强。康有为、梁启超等维新派人士便是翁同龢举荐给光绪帝的,这显然与之前对“洋务运动”多持批判态度的翁同龢格格不入,截然不同。

康有为也曾称翁同龢为“中国维新第一人”,这是康有为对翁同龢知遇之恩的感谢,和对其在变法中的价值肯定。也从另一个侧面证明翁、康之间的嫌隙可能有,但并不致命。

翁同龢的政治观点转向维新,以求自强。加上翁同龢与李鸿章之间剪不断,理还乱的恩怨情仇,自然令慈禧等后党势力不满。

维新派的激进变法措施,以及妄图拉拢袁世凯发动“围园杀后”的冒险政治举动,更是让慈禧太后怒火中烧。这便有了后来的“戊戌政变”。

(戊戌六君子)

“戊戌政变”后,康、梁跑路,“戊戌六君子”就义,那么对于维新派的大后台,两朝帝师翁同龢如何处置呢?

既不能杀也不能放,但老佛爷的气一定要出,所以才有了“革职,永不叙用”的诏书。

六年后,1904年,翁同龢去世,时年74岁。1909年,宣统元年,翁同龢诏复官职,追谥“文恭”,算是被清朝廷平反。

1908年,光绪帝驾崩,宣统帝溥仪登基。次年翁同龢获得平反,因而让人联想到翁同龢与光绪帝之间的矛盾。

我们不要忽略,1908年11月14日光绪帝驾崩,同月第二天11月15日,慈禧老太后也跟着去了。翁同龢政治道路上的拦路虎,与其说是光绪,实际却是慈禧。而正是这二位在1908年的先后去世,才有了1909年翁同龢的被平反。

显然,当1904年翁同龢去世时,大清国纵有千万两银子,师生之间没有嫌弃,此时被幽禁在中南海瀛台的光绪帝,怕是连一两银子也是支不动的。毕竟,那位已经守寡43年的老佛爷正在冷眼旁观呢。

(参考资料:《清史稿》等)

翁同龢是唯一一个死后没有丧葬费的大臣,光绪帝为什么那么恨他?

甲午海战打输了欧美列强都没想到,日本也是心里打鼓 但还是咬牙坚持再坚持赢了原因出自我们的有猪一样的队友就是翁同龢。这家伙清流文人领袖 ,笔杆子行,夸夸其谈爱国之心豪言壮语谁也说不过他,比岳飞还要壮怀激烈的爱国言论,古惑了皇帝,赢得举国上下民众支持,战争死生之地,国家存亡之事不可不查,不可纸上谈兵不能意气用事,这家伙掌管户部钱粮不给海军发展舰队银子处处与李鸿章作对,因为有私仇,这样的大臣不贪污号称忠君爱国但没有本事。害得中国衰败百年让日本从此崛起的原因输了给日本巨额赔款。

翁同龢是唯一一个死后没有丧葬费的大臣,光绪帝为什么那么恨他?

翁同龢是晚清时著名朝臣,后来官至协办大学士,位同宰辅。年轻的时候,因为科举中一甲一名状元而进入朝堂,后来接替自己的父亲任同治帝老师。光绪帝登基之后,又成为光绪帝老师,两朝帝师,地位尊崇。

那么,光绪为什么恨他老师呢?光绪二十年,甲午,李鸿章的海陆军相继战败后,翁同龢还在那里清谈,一会促成光绪责罚李鸿章,一会说不能让李联俄抗日,一会拒绝英法调停,一会说要“调东三省兵,建大粮台,派大员大将”,一会说这个和约不能签,一会说不能割地。完全空谈!是谁划掉了北洋的开花炮弹、速射炮、高速舰?是谁干掉了帝国最精锐的北洋?是谁干掉了大清最优秀的海陆军将领?又是谁去签了马关条约?可怜,大清的股肱之臣以及台湾就这样被忽悠没有了。 四年之后,光绪二十四年,历史终于还李鸿章一个公道。戊戌变法前,虽然康有为系翁同龢保荐而来,但光绪仍亲自下旨让翁开缺回籍(撵滚蛋)。百日维新失败后,光绪帝(慈禧)下旨“翁同龢授读以来,辅导无方,往往巧藉事端,刺探朕意。至甲午年中东之役,信口侈陈,任意怂恿。办理诸务,种种乖谬,以致不可收拾。今春力陈变法,滥保非人,罪无可逭。事后追维,深堪痛恨!前令其开缺回籍,实不足以蔽辜,翁同龢著革职,永不叙用,交地方官严加管束。” 光绪和慈禧终于看清了翁同龢就是一个沽名钓誉的伪君子,只谋私利的专权者,厌恶极了他。这样的人今天仍很常见:表面大义凛然,口若悬河,以正义的名义以爱国的冠冕四处攻讦。实则搅局,一切以私利为出发点,而又无半点真实之本领。所以光绪才这么恨他的老师!

翁同龢是唯一一个死后没有丧葬费的大臣,光绪帝为什么那么恨他?

翁同龢身为帝师,拉帮结派,党同伐异,在甲午战争时,翁同龢为首的主战派,一帮书生,唆使光绪帝向日本开战,结果不但葬送了北洋水师,而且割地赔款,祸国殃民,碍于皇帝老师面子没有追究他的责任,却让李鸿章背负卖国贼的骂名。

这是典型的爱国贼,打着爱国旗号干着害国的事,中华历史上很多。

翁同龢是唯一一个死后没有丧葬费的大臣,光绪帝为什么那么恨他?

翁同龢,两朝帝师。状元出身。满清同治光绪两朝中枢,宰相。清流和帝党总代表,名声虽显,但实无能力,文不能安抚百姓,武无不能剿灭乱匪,外不能平定西洋,内不能治国理政,虽为帝党,却对慈禧俯首帖耳,于光绪无一谋策,实数一个庸才。光绪让此人辅政真是有眼无珠。恭亲王奕䜣临终之际告诉光绪:““聚九州之铁不能铸此错人!”。鬼子六真有识人之明。

明清两代的重要辅臣去世以后,无论生前如何,皇帝出于面子和安抚都会给一笔丧葬用的银子,也算是安慰一下。当然,根据生前地位,职务与皇帝亲厚各有不同,但一定会给,家属也算有个面子问题,比如曾国藩朝廷给了5000两,但职务地位都高于曾国藩的翁同龢在光绪三十年去世,居然一两朝廷的丧葬费都没有给,虽然当时翁同龢已经被罢免本兼各职。但起码的礼仪还是要有的。可是,朝廷就是一两银子也没有给。两朝帝师真是一文不值啊。原因在哪里呢。第一就是,当时光绪已经被圈禁。他未必知道翁同龢死了,不给翁同龢丧葬废的是慈禧。但可以肯定的是,即便是光绪当时亲政,以光绪对翁同龢的观感也不会给丧葬费。

翁同龢,官二代出身,体仁阁大学士翁心存第三子,咸丰六年,26岁的翁同龢中了状元,年少有为四个字应该当得起,但翁同龢是典型的书生意气,文人秉政,一辈子没有在地方任职,从管教育的学政到翰林院学士,以后就是户部、工部尚书、军机大臣兼总理各国事务衙门大臣。先后担任清同治、光绪两朝帝师,从各个方面来看,他实在是难以胜任这些职务。从他亲手教育的两个皇帝也看得出来,也不是一个好师傅。

光绪八年,慈禧明知翁同龢是帝党,但依旧让翁同龢入中枢军机处拜相,足见对他的倚赖和重视。这是翁同龢的政治巅峰,但两年之后慈禧罢免恭亲王奕訢。翁同龢虽然“革职留任”,但实际上没有任何影响,仍然是汉臣之首,此后翁同龢就敢上了甲午海战,历史已经翁同龢的行为做出了最公主评价,我就不多做评价了,用最简单的话说,翁同龢出于私人恩怨报复李鸿章,弃国家大义于不顾,李鸿章主张就不是他考虑了,只是凡是李鸿章主战,他就主和,李鸿章主和,他翁同龢就主战,既国家大事于不顾。为了就是一己之私,就凭这一点翁同龢就该死,就该杀。

后来在戊戌变法的时候,首鼠两端,十足的政客。举荐康有为,后又反对,新党旧党翁同龢都得罪了,是里外不是人,更让光绪觉得翁同龢“欺君”。此时光绪已起杀心,还是荣禄说了一句:“本朝尚没有杀过师傅”,这才算是留下一条命。但也就此彻底边缘化。光绪二十四年戊戌变法之后,翁同龢被革职,永不叙用。

翁同龢之所以晚景凄凉。完全是自己造成的,新旧两党都不待见,帝后两大集团皆厌恶。翁同龢的失败是整个儒家意识形态的失败。也是他个人能力的失败,在儒家方面他不如曾国藩,新事物不如李鸿章,武事方面不如左宗棠,文事方面不如荣禄。所以最后连丧葬费都没有就不足为奇了。

我是清水空流,历史的守望者。期待你的关注和点评。

,

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。