占全球经济75%的宋朝,军队建设怎么样?

宋朝经济占全球75%?说这话有根据吗?没有调查就没有发言权,更何况这种无稽之谈。宋朝有钱这是大家有目共睹的,因为商业发达。但是这个75%的数据是哪儿来的?

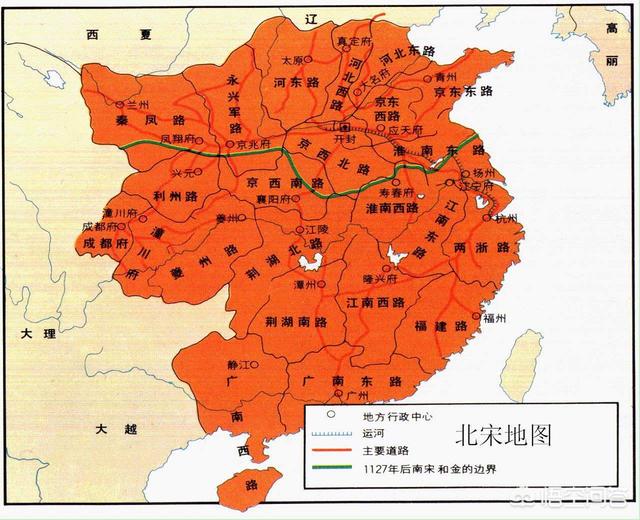

不说当时的欧洲有强大的罗马帝国,就说宋朝旁边还有大辽、大金、大理、西夏、吐蕃等等王朝,人家都是吃素的吗?

尤其是大辽王朝,几乎占据了半个中原地区,燕云十六州都是他们地盘,你能说他们的经济不值一提吗?所以说这种夸张的说法别再提了,再提人家就要说我们跟棒子国一样了。

当然了,宋朝有钱是肯定的,从《清明上河图》上就可以看得出来,店铺开得琳琅满目,商业氛围浓厚,那么宋朝的军队究竟如何呢?

一、宋朝的军队,是垃圾中的战斗机。宋朝有钱这话不假,全中国最富裕的地盘,就在他们手里。农业税对他们来说已经不值一提了,商业税足以养活整个朝廷。

但是宋朝的军队却很垃圾,垃圾到什么程度呢?整个北宋,就没有打过一场像样的战争。打不过大辽也就算了,在巅峰时期跟西夏对决,居然都被打得屁滚尿流,这是怎么个情况?

以至于宋朝居然容忍大理这种蕞尔小国的存在,你可以说宋朝皇帝脾气好,其实归根结底,还不是因为军队不能打嘛!

宋太祖赵匡胤建立北宋以后,整天想着北伐,可惜一直没有实施。为啥?因为这哥们杯酒释兵权,还没完成一统天下,就把跟着他创业的大将们的兵权给剥夺了。以至于后来他居然想着存够了钱从大辽手里赎回燕云十六州,这不是开玩笑嘛!

宋太宗赵光义接了哥哥的班,他一出场倒是蛮牛,灭了北汉王朝。可这个王朝连大理都不如,压根不值一提。此后他两次北伐燕云,全部以惨败而告终。自此有点抑郁了,再也没动过北伐的念头。

宋真宗赵恒,这家伙上台以后,北宋算是比较强盛了吧?可是大辽南下以后,要不是寇准拽着他亲征,这货能直接迁都江南!最终还跟大辽签订了让后人引以为傲的澶渊之盟。要是军事实力强大,有必要签这种盟约吗?每年撒钱给大辽还值得骄傲?

宋仁宗赵祯时期,是北宋的巅峰时期。结果在庆历四年跟西夏打了一仗,被西夏打得损兵折将,最终答应每年给西夏岁币而达成了“庆历和议”。大辽一看,哟呵?小西夏都能让大宋撒钱?这可不行,立马又大军压境,宋仁宗连忙增加了给大辽的岁币,史称“重熙增币”。不得不佩服宋朝的这帮文人,把耻辱的事件还说得如此清新脱俗。

宋英宗赵宗实短命,他儿子宋神宗赵顼倒是一个很牛掰的皇帝,果断实行王安石的熙宁变法,的确取得了一定的成就,甚至从西夏手里抢来了武州之地,史称“熙河开边”。可是在元丰四年,西夏皇室内乱的时候,宋神宗觉得可以捡漏,便大举进攻西夏,结果接二连三被西夏打得丢盔弃甲。直接导致了38岁的宋神宗抑郁而死。

宋哲宗赵煦也是很牛的君主,他继承了老爹宋神宗遗愿,在亲政以后,两次对抗西夏的入侵,还是取得一定成绩的。但是本质上没有改变宋朝军队弱小的事实。

宋徽宗和宋钦宗就别提了,这俩货把北宋本就不太实在的军队实力,给败得一干二净。结果连自己都被金人给抓了。至于南宋,呵呵。

由此可见,纵观整个宋朝,军事实力压根就没有强盛过。甭说跟大辽和大金相抗衡了,就连小小的西夏,都让宋朝苦不堪言。

二、宋朝的军队为啥这么垃圾?赵匡胤继承了周世宗柴荣的军队,按道理来说,应该是比较强大的。可是为啥到了宋朝,这支军队就嗝儿屁了呢?

第一,把武将踩在脚底下重用。

最开始的原因很简单,因为赵匡胤自己是武将反叛,建立了宋王朝。所以他不希望自己的手下人也学自己,所以早早就收缴了他们的兵权。

这倒也勉强说得过去,可是做贼的最怕的就是自己家也被贼给偷了,因此整个宋朝的皇帝们,对武将都是各种打压。

明文规定,宋朝同等级的文官武将,文官是要高于武将的。军中带队的一把手,一直都是文官,而不是武将。而且文官稍微弹劾一下武将,武将就彻底完蛋了,武将嘴笨,还不知道怎么反驳,似乎越描越黑。一代名将狄青。不就是被文官集团给活活吓死的嘛!

一帮文臣带兵打仗,你觉得战斗力能强到哪里去?武将被各种打压,他们还愿意拼死为国效力吗?

第二,冗兵现象过于严重。

宋朝三冗现象非常严重,也就是冗兵、冗官、冗费。冗官对宋朝的影响其实是最大的,赵光义得国不正,为了收买笔杆子读书人,所以开始扩招进士。

早年唐朝和五代时期,每年录取进士平均也就是30多个人。可是赵光义改革以后,每年能录取400多号人。这么一搞宋朝的公务员可就多到令人发指的地步了,以至于有些进士坐了几十年冷板凳,都轮不到一个实缺。

对军事实力影响最大的,就是冗兵现象。宋太祖时期有12万人马,宋太祖时期有18万人马。到了宋真宗时期,居然高达40万大军,宋仁宗更夸张,一口气搞了80万人的军队编制。

这速度太快了,人多不一定战斗力就强悍,很显然,宋朝由于招兵买马的速度太快,训练上压根就跟不上。军队纪律较差,大头兵不知道怎么打仗也就算了,可能连军官也摸不清头脑,纯粹就是进来找份养家糊口的工作。一到战场上,撒丫子就往后跑。这种部队能打胜仗也就怪了。

总结:宋朝办事儿全靠撒钱。大辽要入侵?不怕,打钱!西夏又不老实了?打钱!只要出现军事问题,宋朝解决问题的唯一办法就是打钱。

可是钱从哪儿来呢?你以为宋朝很富裕,其实那是士大夫集团富裕。一个考上功名的读书人,可以三妻四妾,可是你想过这钱是从哪儿来的吗?还不是底层老百姓勤劳工作换来的嘛!

所以说宋朝士大夫集团虽然富裕,可老百姓却穷得叮当响。整个宋朝的农民起义,是所有封建王朝里最多的,有400多次。老百姓没事儿干嘛要起义啊?还不是因为活不下去了嘛!著名的宋江、方腊不就是典型嘛!当然了,宋朝对外作战不怎么样,可平定农民起义倒是一把好手,几乎没有失手过。

参考资料:《宋史》

占全球经济75%的宋朝,军队建设怎么样?

宋朝的军队建设制度可以说是历史上最差的,其战力强大的时间如昙花一现,除了北宋初年和北宋末年之外,其余的日子里几乎都是被北方政权撵着打的,就连西边的西夏也够实力和大宋掰手腕。

宋朝的军队建设,说起来就三个情况:分权过甚、军队臃肿、军政腐败。

分权过甚赵匡胤建立北宋之后,深感五代时期的兵祸危害,所以在继位后就将整个北宋军队进行了一次彻底地改组,建立枢密院和三衙分管全国军队,枢密院是宋朝的军事最高机关,管理全国军政要务,制定战略任务、调遣军队等,但却不直接管理军队。

三衙是殿前都指挥使司、侍卫亲军马军指挥使司和侍卫亲军步军指挥使司的合称,互不归属,不受枢密院监督,只对皇帝负责,主管全国军队的戍值轮替、训练赏罚等,可以管理军队但无法调动军队,而遇到战事的话,则由皇帝任命率臣,由枢密院签下虎符,再去三衙带兵出征,战事结束后,虎符归还枢密,军队归还三衙。

如此一来,大宋军队的调兵、统兵、握兵三权一分为三,这很有效地避免了唐末五代那样的大将拥兵自重,导致天下大乱的局面,宋朝三百年来无大内乱也是得益于此,可是由于三权分立,兵权分散,率臣在出征时无法快速建立军队的凝聚力,在和辽、金、西夏等战事中接连失败。

军队臃肿这臃肿主要指的是禁军,宋朝的军队主要分为三种:禁军、厢军和乡兵,禁军是天子之军,负责皇城禁卫和出征作战等,厢军为地方守军,在编制上有严格的要求,且不可进行军事训练,平时只负责地方劳役和守卫地方等事务,至于乡兵,不止人数少,且不入编制,是私兵,主要是地方豪强自募起来保家护院的小队伍,但由于有利益捆绑,所以到北宋末年,乡兵的作战士气比禁军还要强不少。

北宋的军制采取的是募兵制度,且多是招募到禁军之中,赵匡胤时期的禁军数量不过二十万人,到北宋仁宗年间,禁军数量高达80万人,徽宗时期更是突破百万大关,人一多事就乱,宋朝禁军光就一个数量,战斗力却极度低下,这样的庞然大物,自然训练和奖赏方面都是跟不上的,禁军既没能得到组织培养,又没有银子激励,干脆直接躺平算了。

王安石变法时,虽然从军队方面下过刀,实行了保甲法,吸收唐朝府兵制的优点,给予军队土地,闲时务农、战时作战,增加利益捆绑这一环节,可是当时土地兼并严重,根本没有多余的土地养兵,加上朝廷害怕灾民,经常在大灾之年开放募兵的限制,招收灾民入伍,给他们事做,饭吃,也算是一种安抚手段,可如此一来,也直接导致了军队的数量居高不下,所费甚多却收效甚少。

军政腐败宋朝兵制有一个特殊的特点,那就是允许戍边大将经商,初衷是为了弥补地方军费的不足,以及调动大将对地方的保护积极性,且以钱财麻醉其权力野心,可是在长时间的经商下,大多数将领也逐渐变成商贾,对军事反倒不重视了,一心只要赚钱,而且由于戍边将领对地区的贸易有权干涉,也严重影响了所负责地区的经济发展。

上有好者下必甚焉,将领都如此了,手下们更是把赚钱当作首要任务,在南宋初年,甚至出现了军队中出现百分之十五比例的军人进行经商的情况,而地位低下的普通士兵,则变成了上级的免费劳动力,随意出卖给地方,形如奴仆,将领再从中收取劳务费,中饱私囊,这样的军队又谈何作战力呢?

作者/一贰一橙:天文地理,一概不懂;古今中外,都靠瞎掰,主要百度,然后乱编,喜欢点赞!占全球经济75%的宋朝,军队建设怎么样?

“积贫积弱”是后世史学家对北宋的重要评价,所谓的“积贫”指的是中央政府财政紧张,国家没有多余的钱财,而“积弱”指的是北宋那孱弱的军事实力。在我们印象当中,北宋在对外战争当中总是胜少败多,造成北宋战败的一个主要原因就是它那孱弱的军事实力。那么为何赵匡胤时期还能南征北战的宋军,自打赵光义后便不堪一击呢?

矫枉过正的经验教训

“兵骄则逐帅,帅强则叛上”,这种军事政变在唐末五代十国时期时常发生着。赵匡胤本人就是通过“陈桥兵变”、“黄袍加身”建立了北宋。正因如此,在北宋建立之初,那些手握重兵的武将们成为了赵匡胤的心腹之患。

为了收回兵权,赵匡胤用了一招“杯酒释兵权”成功地架空了那些开国猛将,而那些次一级的军官则用一些资望较浅容易驾驭的人物充任。但是这些手段在赵匡胤看来不过是治标不治本,为了彻底断绝武将们造反的可能,防止出现唐末藩镇割据的重演,避免成为五代十国之后第六个短命的朝代,赵匡胤开始着手军事制度的改革。

“更戍法”是宋朝特有的军事制度,按照“更戍法”的规定将士需常加以易置和调换,如此一来便可以做到“将不知兵,兵不知将”,借以防范士兵和将领之间发生深厚的关系。彻底了消除唐末五代军事将领以武力称雄一方,威胁到朝廷的隐患。但这样一来也造成了将领们尤其是主将并不熟悉所率领各部队的特性与战斗力,对下属部队亦无威严可信,势必影响作战效果。

“崇文抑武”政策与尚武精神的衰弱

赵匡胤除了进行军事制度改革之外,还明确提出了“兴文教,抑武事”的方针,广开科举文选,重用文人,以至于个人科举的成功胜过任何军功,成为踏上仕途的最重要的途径。“状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,逐强虏于穷漠,凯歌劳还,献捷太庙,其荣亦不可及也”成为了当时的社会写照。

除此之外,文武官员所受到的待遇也是天囊之别。北宋名将狄青因出身行伍而备受歧视,当时曾与其共事的韩琦尽管官阶和他相等,但根本不把他放在眼里,无可奈何之下的狄青发出了“韩枢密功业官职与我一般,我少一进士及第耳”的感慨。

在这种社会风气下,越来越多的人弃武从文,古代汉人身上的尚武精神日渐衰弱,北宋的军事实力也逐渐被辽、西夏、金所超越,最终导致了北宋国土沦丧,老百姓家破人亡。

消极防御的对外政策

宋太宗曾经提出“国家若无外忧,必有内患,外忧不过边事,皆可预防,唯奸邪无状,若为内患,深可惧也”的观点,在宋太宗看来“内患”远比“外忧”更可怕、也更重要。所以有宋一朝实行的对外防御政策都是“守内虚外”。这种防御政策固然能够避免国内发生重大的叛乱,但是却造成了一旦对外防御失败,就只能是议和妥协,苟且偷安。

宋真宗时期的“澶渊之盟”拉开了宋王朝和议的历史,在这之后的每一次议和当中,北宋丧失的不仅是大量的岁币和绢,还有宋王朝的尊严。卑躬屈膝的称臣称侄,虽然换来了短暂的和平,但是却也造成了宋军将士的怯战、怯敌心理。一支失去自信的军队,自然是难以在战争当中取胜。

松弛的军法以及腐败的军政

北宋的俊发松弛,在历朝历代可是出来名的。虽然赵匡胤自称军法严格,但是这仅限于军士和普通将校,宋初大将王全斌、崔彦进和王仁赡破后蜀时犯法,经百官集议定罪,一致认为应当处死,宋太祖却特令赦免。自从赵匡胤开启了这种以法殉情的先河后,后世皇帝在处理武将的问题上便都犯起了执法松弛的毛病,一支纪律松弛的军队,其战斗力可想而知。

除了松弛的军法外,北宋时期军队腐败也是一个很严重的问题。北宋中后期武将贪财黩货、兼并土地成风已经成为了一个严重的社会问题,但是即便如此那些参与贪污腐败的将领依旧没有受到朝廷的惩罚。

宋朝军政腐败还体现在私役军事和刻剥军士。据史书记载,当时上层将领私役军士的劳作范围极广,如修造地宅,伐薪烧炭,种植蔬菜,织造缎子、坐褥,做木偶戏人,刺绣,奏乐等等,堪称无所不有。公器私用,让这支军队疏于训练,军不成军,极大损伤了军队的战斗力。

占全球经济75%的宋朝,军队建设怎么样?

占全球经济75%是怎样统计出来的?这个数据缺乏根据和公信力。至于宋朝的军队建设,一言以蔽之,无血性无进取心,无脑无心。宋朝自太祖定名以来,就以送著称,对外对内对兄弟都是如此,宋太祖最后把自己的命都送给弟弟了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。