为何关羽的封神级操作“绝北道”,史书上却一笔带过?

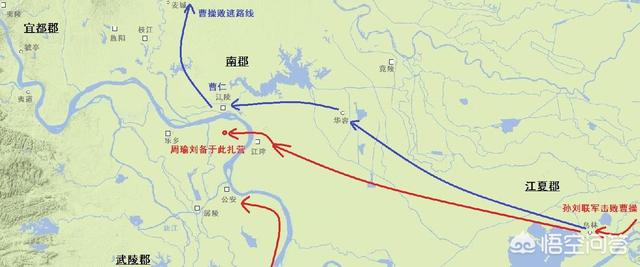

关羽“绝北道”,字面意思就是断绝曹仁的北归之路。这是在赤壁之战后,周瑜、刘备围攻江陵城时发生的一段故事。

在《三国志,关羽传》里居然没有相关记载,这说明什么?这说明这次战役中,关羽方面没什么值得吹的。但是在《三国志,李通传》中却有明确记载:

刘备与周瑜围曹仁於江陵,别遣关羽绝北道。通率众击之,下马拔鹿角入围,且战且前,以迎仁军,勇冠诸将。

这说明什么?这说明关羽“绝北道”的过程中,真正出彩的是李通这个人。李通是曹操集团名将,当时刘备和周瑜正在围攻江陵,又让关羽断绝曹仁的北归之路。曹仁那哪吃得消啊,所以曹操就派遣李通过来接应曹仁。

李通不愧是名将,一路披荆斩棘,连关羽都有点吃不消。当然了李通也没讨到什么很明显的便宜,毕竟他这趟来是为了接曹仁走的。

在打通曹仁北归之路的时候,李通大军还遇到了关羽设下的鹿砦,这玩意儿是人干的嘛!本来就想快速通过,结果李通不得不和士兵们一起一根一根把鹿砦给拔出来,差点当场拔哭了。让我战死可以,你让我干这事儿这不是侮辱人嘛!

结果如你所愿,李通给曹仁打通了北归之路后,他自己就在路上得病死了。或许是在拔鹿砦的时候用力过猛,把自己搞虚脱了。

那么问题来了,整个绝北道的过程中,关羽这个角色的重要性在哪里?他的表现如何?期望值达到了吗?这是三个问题,我们分三点来回答。

第一,关羽的重要性体现在哪里?这当然是从刘备集团或者从孙刘联盟的角度来说的了。赤壁之战刚刚结束,曹操的精锐损失惨重。可是曹操对南方还是不死心,他甚至希望曹仁死守南郡这一重地,等到自己卷土重来。

曹操你可想得真美,你当刘备和孙权都是呆子么?他们俩早就流着哈喇子盯着南郡了。就等曹操撤军,他们好入主南郡。

可是曹仁偏偏被曹操安插在南郡,倒不是说一定要曹仁守住南郡,我认为曹操的目的,是为了把更后面的襄阳、樊城等地部署好,这需要时间,因此才让曹仁拖住孙刘联军。

而刘备和周瑜都想着占据南郡,他们可没考虑那么多。要知道,江陵城可是一座大城,想要拿下这里可不简单,需要消耗不少人马。

这个时候刘备鸡贼的地方就体现出来了,他手里的本钱小,可是又想要拿到南郡。因此在周瑜一时半会儿打不下南郡的时候,就把张飞和1000人马借给了周瑜,协助他打南郡。

除此之外,刘备还提出了一个大胆的构想,那就是让关羽“绝北道”!也就是让关羽带兵去阻断曹仁的退路,至少要在江陵城北边制造障碍,不让曹仁那么快跑路。

对此刘备是信心满满,他表示:

仁守江陵城,城中粮多,足为疾害。使张益德将千人随卿,卿分二千人追我,相为从夏水入截仁后,仁闻吾入必走。---《吴录》

也就是说,刘备派遣关羽“绝北道”的目的,并不是真的要阻断曹仁的归路,而是要让曹仁知道自己的归路正在被阻断,这么一来曹操集团必然要采取措施营救曹仁。一旦曹仁的江陵城成为一座孤城,那曹仁可就完蛋了。

所以说关羽“绝北道”的确很重要,如果没有他带一支兵马绕道北上,那曹仁也不会那么快撤退,也就没有李通带兵前来接应这事儿了。

第二,关羽的表现如何呢?这事儿是大家比较关心的,因为在《关羽传》里没有“绝北道”这事儿的记录,所以很多人认定了,关羽在这个过程中,表现肯定不好。

那么我们可以从史料里看看关羽的表现如何。在阻挡李通的时候,很显然关羽的表现并没有那么出色,甚至有败绩。

按照《李通传》的记载,李通和关羽“绝北道”的军队相遇后,还能够且战且前,这就说明关羽的军队在且战且退。虽不能说是大败,至少是有点顶不住的。

为了阻挡李通的千金,关羽还特地让士兵们砍了一堆树,做成鹿砦阻挡李通的进军。可见正面较量的话,关羽这支军队已经无法轻而易举地阻挡李通了。

此外在《三国志,文聘传》中,还有这么一段记载:

与乐进讨关羽於寻口,有功,进封延寿亭侯,加讨逆将军。又攻羽辎重於汉津,烧其船於荆城。

这一段的主要意思就是,文聘跟着乐进曾经在寻口击败过关羽,而且又在汉水烧毁了关羽的战船。

由于关羽在夏口训练水军有了很多年的经验,是刘备集团为数不多的水军统帅。所以这个时候关羽应该是带着水军“绝北道”的,可他的船却被文聘给烧了不少,可见这次“绝北道”的过程并不顺利。

第三,“绝北道”的期望值达到了吗?“绝北道”的过程并不顺利,甚至打了一些败仗,这难道就代表关羽没有完成这次任务吗?还真不是。

可以说这次任务关羽完成得相当圆满,本来他就不是派去真正要阻断曹仁北归之路的,只是佯装要阻断而已。

只要曹操派兵前来支援,并且让曹仁尽快撤离南郡,那么“绝北道”的目的就达到了。很显然,关羽的这次任务,还是达到了期望值。

由于关羽“绝北道”,再加上周瑜和张飞发了疯似地猛攻江陵城,搞得曹仁天天睡不好觉。所以不久之后便主动撤离了江陵城。

没错,曹仁的确是主动撤离的。江陵城并不是周瑜和张飞硬打下来的,曹仁走之前,约战周瑜,双方有没有打,死伤多少,胜负如何,这都没有记载。曹仁如果想要继续留守,他完全可以回江陵,可这哥们直接带兵北归了。

最终江陵城落在了周瑜手里,而周瑜因此受了重伤,不久之后就病死了。刘备凭借张飞的战功和关羽“绝北道”的作用,这才有脸跟孙权借来了南郡。而周瑜一死,孙权也欢乐得很,毕竟军权终于可以落在自己手里了,大家皆大欢喜,期望值显然都达到了。

总结:曹仁的任务完成了吗?很多人觉得曹仁是战败的一方,其实我们都小看这位曹魏大司马了。曹仁留守南郡的真正目的,并不是真的要守住这座城。

从战略角度来说,曹操赤壁大败以后,如果不能妥善安置后方,极有可能造成兵败如山倒的局面。后来的前秦苻坚在淝水之战战败后,就是没时间安置后方,结果导致了全军覆没的惨败。所以前线必须要有一个人顶住才行,显然曹仁就是那个人。

曹仁在江陵城留守一年多时间,使得曹操有了充足的时间安排内部的防备事务。其实从赤壁战败开始,曹操就放弃了南郡。但是襄阳、樊城这一带是不能丢的,过了这两座城,北方可就一马平川了。所以说曹仁也完美地完成了任务,事情做完了,不撤留着过年吗?

参考资料:《三国志》、《吴录》

为何关羽的封神级操作“绝北道”,史书上却一笔带过?

【读史君说】所谓关羽“绝北道”,指的是公元209年,在周瑜向曹仁发起南郡之战的同时,关羽纵横江陵一线,以一部人马断绝江陵北部通道。而史书之所以会对此一笔带过,根本原因是这一行动并非主战场,而且关羽败多胜少,书之有愧。

曹操的战略意图公元208年秋冬之交,曹操率兵南下,由此引发了东汉末年一场著名的战争——赤壁之战。

战争的结果无需赘述,曹操败退北还,孙刘联军扭转了荆襄一线的局势。

经此一战,曹操折损了大量精锐,因此他最重要的任务便是重整旧部、重振士气,顺便巩固后方,以图再战。

而要实现这个目的,首当其冲便是重新布置荆州一带的防御,先阻挡孙刘联军的前进,以便给自己留下喘息的空间与时间。

因此,在他的一番部署下,曹仁、徐晃镇守江陵,满宠守当阳,乐进守襄阳,李通守汝南,像一个蛇形一路向北,层层相护、互有照应,可以说是一个标准的防御态势。

但仔细研究便可发现,这几路军马占据的并非险关要塞,而是交通要道。联想抗战时期国民党几十万正规军被日寇沿着豫湘桂大通道一路溃败,莫非一向自命不凡的曹操也在为逃跑做打算?

看似不可思议,但回想之前提到的曹操的目的,一切便顺理成章了。

而满宠、乐进一头一尾占据的这条道路,恰恰就是当初曹操率骑兵一口气把刘备追到当阳长坂的同一条路,也就是“北道”。

总而言之,曹操想守江陵,但守不住也没关系,只要守的时间够长就可以。而选择江陵,恰恰就因为江陵位置开阔,无论去巴蜀还是江南都非常方便,而且有这么一条“北道”想怎么跑都行,曹仁也不会像后来在襄阳那样憋屈。

孙刘两家的战略意图说完曹操,再说周瑜。周瑜毫无疑问是主战派,但他主战的目的绝不是为了北上消灭曹操,而是占据荆州,扩大老孙家的地盘。同时以荆州做翘板,向西争夺益州,从而彻底与曹操南北分治。

所以,周瑜一上来就在夷陵搞了一下,甘宁没费多大功夫就顺利打了下来,一下子就打通了去往西蜀的道路。至于曹仁呢?他的任务只是防御,于是听之任之。

刘备的目的就更单纯了,荆州是他一直惦记的,因此他必定会和孙家一起搞事情。但是暗地里,由于实力过于弱小,刘备还是希望能让曹仁知难而退,兵不血刃占据荆州。

由此看出,曹、孙、刘三家各怀鬼胎,一个能守则守、能拖则拖,一个向北佯攻、图谋西进,还有一个看似积极参与、实则混水摸鱼。

刘备的小心思南郡之战就在这样复杂的形势下爆发了,这边周瑜被曹仁缠住打得堪称惨烈,那边刘备则毫不迟疑地开始了他的计划。

备谓瑜云:“仁守江陵城,兵精粮多。卿分两千人与我,为从夏水截仁后,仁必走。”——《吴录》

这个提议合情合理,周都督是统帅大兵团的,这样的旁敲侧击他指定是看不上。然而对于刘备来说足够了,毕竟他的目的只是“仁必走”而已。

至此,关羽率军踏上了“绝北道”的征程。之所以选择关羽,一是因为他熟悉水战,更重要的则是他熟读兵书、知根知底,能够完全体会到老大哥的心思。

“绝北道”行动是一次典型的游击作战可以说,关羽很好地完成了上级的既定计划,下船战、上船走,把一大片荆襄之地愣是打成了“几日游”。不仅把徐晃从襄阳吸引出来,还大大牵扯了曹仁的精力,迫使他最终放弃了江陵。

与满宠讨关羽于汉津,又与曹仁击周瑜于江陵。——《三国志·徐晃传》

后从平荆州,留屯襄阳,击关羽、苏非等,皆走之。——《三国志·乐进传》

与乐进讨关羽于寻口,有功。又攻羽锱重于汉津,烧羽船于襄城。——《三国志·文聘传》

从史书的零星记载可以看出,关羽此次“绝北道”就是一场不折不扣的游击战,游击范围之广、作战数量之多,在整个三国的历史上都几乎独树一帜。

那么,为什么这次特征鲜明的行动没有在历史上大书特书呢?归根结底不过是以下几个原因:

- 这一路上几乎每一场战斗关二爷都是打了就跑、毫不恋战,这就远没有过五关斩六将、水淹七军来得酣畅淋漓。

- 对于南郡之战整个全局来说,关羽指挥的这支部队毕竟不是主力,那时候又不讲什么敌后战场的重要性,自然也不会被史书浓墨重彩。

- 最重要的一点,毕竟是游击嘛,明面上关二爷败多胜少,这要大张旗鼓写进史书里,让君侯颜面何存呢?

玩笑归玩笑,其实对比一下抗战时期敌后战场的斗争状态就不难发现,游击战考验得绝不仅仅只是跑得快、打得狠,更重要的是指挥员随机应变与战场决策的能力。

如果按照这个标准,关羽此次任务完成得就相当有水准。他没有一门心思跟敌人死磕,几乎完全按照既定战略迂回穿插,过程中虽然也有些瑕疵,但大体上还是很好地完成了组织交代的任务。

与其说是“封神”,不如说是各方战术素养的集中展现回味一下曹仁在江陵的最后动态就很清楚。曹仁为了撤退选择与周瑜对战,没想到周瑜刚要使劲,曹仁就先撤了,而且他不往眼前的江陵撤,而是沿着大路一直退往襄阳。原因很简单,他的任务结束了,对战不过就是个幌子而已。

于是周瑜很配合,追了没多久便不追了,先进了江陵再说。然而,周瑜不追了,前面还有关羽等着呢。结果李通打退了关羽,紧接着便撤出战斗,战术指向清晰明了。

最终,曹仁在顽强防御了一年多后,放弃了南郡,退回北方。关羽的“绝北道”行动随之结束,荆州又进入到孙刘两家明争暗斗的局面。

另一方面,南郡战事刚一落幕,刘备便夺取荆南四郡,拜关羽为元勋,领襄阳太守。不管史书怎么说,关羽纵横荆襄大搞游击的作用,刘备心知肚明就足够了。

为何关羽的封神级操作“绝北道”,史书上却一笔带过?

所谓的绝北道就是围魏阻援,但到了关老爷这里,就升华了,就变成不得了的神操作。

附关羽一生战绩:

1,约建安三年 对曹操败,被俘。

2,约建安五年 对颜良胜,斩杀。

3,约建安十四年 对李通结果未知,效果未达到。(所谓的绝北道。)

4,约建安十七年 对乐进败。

5,约建安十八年也或者建安二十四年 对文聘结果未知。

6,约建安二十年 对文聘败。

7,约建安二十二年 对吕蒙败。

8,约建安二十四年 对于禁胜。

9,约建安二十四年 对徐晃败。

10,约建安二十四年 对吕蒙败。

为何关羽的封神级操作“绝北道”,史书上却一笔带过?

古人

为何关羽的封神级操作“绝北道”,史书上却一笔带过?

因为关羽的任务是负责骚扰和牵制,而没有什么实质性战果。这导致从场面来看,反而曹魏那边更好看。

你想想,关羽带着人游击,遇见个曹魏厉害角色不做缠斗就上船跑路,从场面上看,那不就是曹军将领击退关羽吗?所以徐晃、乐进、文聘、李通的传记各种写击退关羽有功,文聘还借此封了个侯。

但话又说回来,要是真有谁把关羽打得大败,那关羽也不可能有机会跟荆州外围的曹军将领一一交手。而这其实就是关羽的任务,并不是说要打败哪一部曹军,斩获多少。他只需要在江陵、襄阳之间给曹军制造麻烦,吸引江陵外围的部队来对付自己而不是去对付周瑜,那他的战略意图就达到了。

但这种东西并不好往《关羽传》里写。

关羽绝北道,真的“绝”了吗?并没有。他的兵力根本不足以做到这一点,就算韩白再生只怕也不容易做到。

从场面上看,关羽打得很漂亮吗?也没有,见面就跑面子上并不好看,而且曹军的确是有所斩获。文聘就曾攻击过关羽的辎重,还烧过他的船。

但他的作战目的达到了吗?达到了。

所以他的行动,不管说是胜仗还是败仗都好像不太合适,惜字如金的《三国志》不往本传里写就不奇怪了。

为何关羽的封神级操作“绝北道”,史书上却一笔带过?

关羽过于傲慢,所以并不被特别推崇

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。