安禄山如此强大的军队,为何安史之乱十年就被平定了?

安史之乱的规模的确相当吓人。当时安禄山仗着干爹唐玄宗的喜爱,担任了平卢节度使、范阳节度使以及河东节度使,因此手握18万多人。

而当时唐朝10个节度使的总兵力,也只有49万人而已,其他的防备军其实没有多少人。也就是说安禄山一个人,占据了天下三分之一的兵力。

他跑出来搞一场大混乱,怎么都要掀起腥风血雨的。可是安史之乱,只有不到8年时间,便彻底被平定了,这又是为什么呢?

一、安禄山和史思明,都生了个“好儿子”。安禄山有10个儿子,这其中老大安庆宗是比较有出息的,被留在长安过日子,成为了安禄山稳定唐玄宗的一颗棋子,后来被唐玄宗给活剐了。

此外比较优秀的就是二小子安庆绪了,这哥们性格有些内向,不太喜欢说话。但是骑射功夫一流,是那种武艺卓绝,但是话不多的人。

一般话不多的人,都比较狠。安庆绪就是比较狠的那种人,因为他为了夺取大燕国的权力,狠心把自己的老爹安禄山给宰了。

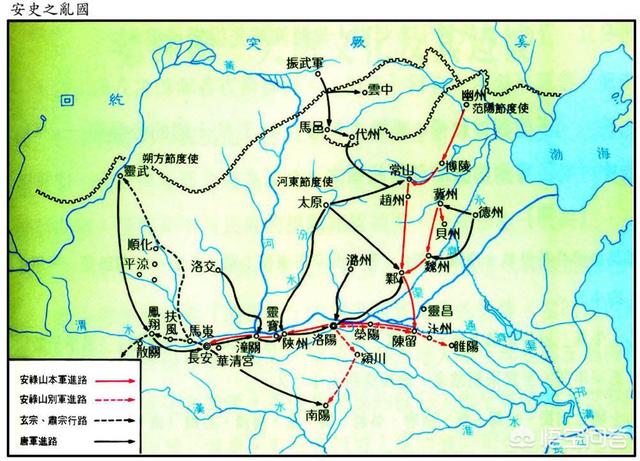

当时安史之乱的叛军,其实战斗力很强悍。他们在一个月的时间里,先后攻克了洛阳和长安。那趋势,就是要在最短时间内,给大唐王朝收摊了。

可是大燕国才成立2年时间,安庆绪就按捺不住了,非要把自己那个得了糖尿病的老爹给做了,自己做了皇帝。

你别看安史之乱的叛军是反叛之人,可人家也是懂得什么叫做忠义的。因此安庆绪的这一行为,引起了叛军内部强烈的不满。

走到这一步,其实已经注定了叛军肯定会失败的,为啥?因为大燕国内部已经是离心离德了,谁还愿意给你安庆绪卖命呢?

果不其然,又过了2年,安庆绪就被手下大将史思明给宰了。史思明说起来是为安禄山报仇了,这本来是一件正义感爆棚的事情。可史思明自己也贪恋皇位,居然一屁股坐在了皇位上就不肯下来了。

这再次引起了大燕国其他人的强烈反对,因此叛军内部还是离心离德,这不是给了唐朝千载难逢的好机会反扑吗?

史思明家里也有很大的矛盾,他有俩儿子,大儿子史朝义,小儿子史朝清。史思明更喜欢小儿子,所以称帝以后,就把史朝清立为了太子。

这引起了大儿子史朝义的强烈不满,结果这哥们努力学习安庆绪,在史思明登基2年后,又把史思明给宰了!

你看看,安史之乱这8年时间里,叛军就换了4个皇帝,平均每2年消灭一个。还都是父子相残居多,你让叛军拿什么去跟唐王朝抗衡呢?

二、招降史思明,导致唐朝战事一拖再拖。史思明这个小机灵鬼,一听说安庆绪称帝了,老头子安禄山被宰了,立刻动起了小脑筋。如果一味地跟着安庆绪,看来是没什么好果子吃。

于是在唐朝军队处于优势的情况下,史思明带着自己的8万多人马,果断投降了唐朝。唐肃宗就很高兴啊,立刻把他们编入作战队伍,打算让史思明灭了安庆绪。

不过史思明多鸡贼啊,他才不上这个当,各种借口推脱掉不说,还站在旁边,一边嗑瓜子一边观察战况。

其实史思明的目的很明确,那就是为了吃两家聘礼,好在乱世活下来。趁着唐肃宗还没有起疑心的功夫,史思明不仅合理合法地招兵买马,还私底下跟安庆绪的人马有来往。

唐肃宗这边也是压力山大,一边要应付强大的安庆绪,另外一边,还要着手防备刚刚投降的史思明。于是唐肃宗想了个昏招,打算刺杀史思明。

然思明外顺命,内实通贼,益募兵。帝知之,以其常事承恩父知义,冀其无嫌,即擢承恩为河北节度副大使,使图思明。承恩至范阳,羸服夜过诸将,阴谂以谋,诸将返以告思明,疑未有以验。---《新唐书》

结果被史思明抓住了把柄,他告诉那些投降唐朝的将领们:现在天下还没有平定,唐肃宗就要收拾咱们了,等到平定了,他还会放过大家吗?

这下子完蛋了,唐肃宗的这一神操作,使得叛军们凝心聚力,再也没有了归降的意思。此后唐肃宗让郭子仪带着20万人进军攻打安庆绪,史思明这边带着13万人马,在一旁观察局势。逮到机会以后,史思明便攻破了魏州,在此地自立为王,称之为大圣周王。

此后史思明和安庆绪的部队,跟唐朝纠缠了很长时间,唐肃宗当初要是趁着史思明弱小的时候,直接灭了史思明,岂不是没有这么多麻烦了嘛!

三、唐肃宗这家伙疑心病太重了。唐肃宗是怎么登基的呢?他是在唐玄宗还在位的时候,强行在前线登基的,理由很简单,登基了方便在前线统一指挥天下兵马。

这里有十分充分,说到底就是唐肃宗有私心。因为唐玄宗儿子太多,就算唐肃宗李亨是太子,也不能确保一定可以继承皇位。

因此只有掌握主动性才能确保自己的地位。因此唐肃宗对皇位特别敏感,现在他儿子李豫在前线担任天下兵马大元帅,而郭子仪担任他的副手。

这种搭配让唐肃宗想起了自己当年的状况,万一李豫在前线登基,那自己不就完了?于是这哥们不顾儿子和大将在前线对付安庆绪的事实,强行将李豫和郭子仪给撤了回来。

当时有10路节度使,20万大军对付安庆绪,唐肃宗自认为胜算很大。结果却遭到了惨败,因为史思明这个时候冒了出来,从而使得安史之乱又拖延了一段时间。

史思明这家伙看准了时机,趁着唐军群龙无首的时候出击,从而帮助安庆绪击败了唐军。这才保证了叛军暂时的安稳。

总结:安史之乱的时间够久了。从上帝视角来看,安史之乱的确拖了很长时间。这8年时间里,叛军不断在犯错误,如果唐军能够抓住每一次的机会,哪里会需要打8年时间呢?

可惜的是,叛军在犯错误的同时,唐军也在犯错误。比如说唐玄宗在四川,还不断想要夺权,以此派人去遥控唐肃宗的新朝廷。还有就是唐肃宗对儿子和大将的不信任,也使得战事一再拖延。

参考资料:《旧唐书》、《新唐书》

安禄山如此强大的军队,为何安史之乱十年就被平定了?

唐朝平定安史之乱花了七年零两个月,不是十年。其实如果不是唐廷内部三番四次的自己作死,平定安史之乱连七年也要不了,估计两三年时间就能平定了。

唐廷方面的第一次作死是唐玄宗处死封常清和高仙芝,威逼哥舒翰出战,导致二十万唐军全军覆没,京城长安沦陷,明明已经好转的平叛形势又变得扑朔迷离起来。由于这段历史很多人都知道,所以就不细说了。

唐廷的第二次作死是安禄山被杀后,唐肃宗不信任郭子仪和太子李俶,导致唐军明明可以围歼安庆绪,提前结束叛乱。却因为唐肃宗的多疑,被史思明打得全军覆没,又多打了整整四年时间。

当时的情况是这样的。

安史之乱的第二年,安禄山被杀。长安、洛阳相继收复。叛军的第二号人物史思明见唐军势大,就率八万叛军降唐。

史思明投降后,安庆绪孤军作战。他很快就被唐军围困在了邺城。当时唐肃宗从各地调来了十个节度使,二十几万大军,并任命后来的唐代宗李俶和名将郭子仪分别担任唐军的大元帅和副元帅,组织唐军围攻叛军。

如果不出意外的话,安庆绪是死定了。

然而,正当唐军集结十个节度使,以绝对优势兵力围剿安庆绪时,唐肃宗作死了。

当时,唐肃宗认为太子李俶(当时是天下兵马大元帅)长时间跟节度使搞在一起,难免会起异心。如果李俶也学他一样,在节度使的拥立下称帝,遥尊自己为太上皇,那他这个皇帝也就玩完了。所以肃宗在决战前,就把李俶调回了长安。

李俶回京后,肃宗对郭子仪这个天下兵马副元帅也不放心,他怕郭子仪功高盖主,怕大伙只认郭子仪,怕郭子仪学安禄山造反。于是他就在撤了李俶的大元帅职务后,也撤了郭子仪的副元帅职务。

前面说了,围困叛军的唐军是从各地调来的十个节度使,这些人相互不认识,他们能拢在一起打叛军,完全就是因为有李俶坐镇和郭子仪居中调遣。

可是,现在统帅和副统帅都被撤了,唐军没有统一的指挥了,前线情况一团糟。这仗还打个皮蛋?

前线唐军的混乱情况,唐肃宗知不知道?从肃宗后来的调遣来看,他是知道的。但是肃宗认为自己的皇位更重要,所以他就在明知唐军没有统一指挥的情况下,还是给前线的十节度使硬塞了一个太监鱼朝恩,让鱼朝恩这个完全不懂打仗的太监负责监军。

鱼朝恩到了前线后,秉承肃宗的意思,让十个节度使各打各的,各自为战,他凭借自己的“聪明智商”分析,唐军有绝对兵力优势,这仗还能打输?

然而,后来的结果就是唐军打输了。

由于史思明复叛,杀向唐军,而唐军之间又没有统一指挥,都以为杀向自己的史思明部是自己人。于是十节度使统帅的二十几万大军,就这么哗啦啦地全溃散了。

事后,除了李光弼和王思礼全军而还外,其他八个节度使都是死伤惨重。而史思明则杀掉了安庆绪,自立为帝。

消息传到长安后,肃宗大惊。一方面,叛军大胜,他害怕唐军又会兵败如山倒;另一方面,这次大败完全就是他造成的,他害怕承担战败责任。所以,他决定找一个替罪羊给自己背黑锅。

那么这个黑锅应该让谁来背呢?很显然,郭子仪呗。公元758年,郭子仪光荣地接过了肃宗抛来的黑锅,从此暂离指挥线,回到老家避嫌去了。

然后,唐肃宗夸奖了李光弼,说李光弼是个好同志,能全军而返,封李光弼为天下兵马副元帅,让他坐镇洛阳,指挥前线。

事情到这里,你以为完了吗?没有,因为唐肃宗决定第三次作死。

由于肃宗也怕李光弼威胁自己的统治,所以他偷偷的调走了李光弼的军队,只给了老李一个空头副元帅职务。

当上副元帅后,李光弼心里很苦逼,他手里只有五百亲军,而其他节度使嫉妒他,都不服他这个副元帅的指挥。恰恰就是这时,史思明的十三万大军杀了过来。

李光弼在看清形势后,他认为反正节度使也不听他的,那么干脆放弃洛阳,让各节度使各自为战,分开袭扰叛军。等叛军被打疲惫后,再聚拢部队发动反击。

应该说,李光弼的这一招是有效果的。因为叛军占了洛阳后,确实被搞得很烦,几次都想放弃洛阳,撤回范阳,在战略上处于非常被动的境遇。

但是,此时肃宗第四次作死了。他认为李光弼放弃洛阳后,长时间不收复,这到底是意欲何为?难不成李光弼跟史思明有一腿?

于是,肃宗强令李光弼反攻,并调名将仆固怀恩增援。结果这一臭棋,导致唐军又是化主动为被动,被打了个全军覆没。

为什么会全军覆没呢?因为前面说了,李光弼就是个空头副元帅,他指挥不动唐军,如果打硬仗,唐军没有统一指挥,必输!所以李光弼建议,唐军依山列阵,利用地形优势跟叛军对耗。可是肃宗新调来的仆固怀恩不认为唐军会输,他认为自己叫来了回纥军助阵,根本不怵叛军。只要一开战,叛军必然会在野战当中被自己消灭。

一个要依山列阵,一个要打野战,唐军的两个统帅意见不统一,这仗怎么打?

并且,最要命的是,李光弼和仆固怀恩都是典型的军人性格,情商极低,谁都不迁就对方的意见。于是,两人就这么耗着,一直耗到叛军来了还没有决定怎么列阵,被叛军打了个措手不及。

事后,唐肃宗又得找背锅侠,由于李光弼是他刚任命的光杆司令,所以他就让握有兵权的仆固怀恩背了锅。

反攻惨败后,唐军收复洛阳无望,于是李光弼就跟史思明在洛阳耗。就这样耗啊耗,安史之乱进入了第六年,史思明被儿子史朝义干掉,安史之乱进入了尾声。

听说史思明挂了,肃宗很高兴,他给李光弼下旨,让他反攻。不过唐军还没有集结,江南财赋重地就叛乱了。不得已之下,肃宗只得让李光弼先去江南镇压判军。

于是,平定史朝义的时间又拖了一年。

一年后,唐玄宗先病死,玄宗死后不久,肃宗也病死,唐朝进入唐代宗时代。

史朝义听说唐肃宗死了,也很高兴,他赶紧派人联络回纥,告诉回纥的牟羽可汗,说唐朝皇帝死了,内乱了,没皇帝了,你来,我俩平分唐朝,土地人口归我,财宝妇女通通都归你。

牟羽可汗一听有这好处,于是集结了大军准备攻打唐朝。然后,唐代宗火速派被撸了职务的仆固怀恩出使(回纥牟羽可汗是仆固怀恩的女婿)。

经过仆固怀恩的一通嘴炮之后,牟羽可汗改变了主意,不打唐朝了,而是随仆固怀恩一起打史朝义。

得到了回纥兵之后,公元762年10月,即安史之乱的第七年,唐代宗立马让儿子李适为大元帅,负责镇场子(后来的唐德宗),仆固怀恩为副元帅,负责筹划全局。

你瞅瞅,这架势是不是跟四年前,唐代宗和郭子仪打安庆绪是一个模版刻出来的?

不过,这次没有唐肃宗拖后腿了,所以唐军的反攻进展顺利,短短几个月,唐军就把史朝义给打的自杀身亡了。

史朝义死后,唐廷对参与叛乱的部分叛军将领特赦,并委以他们重任,他这些叛军继续担任节度使。叛军人心安定后,安史之乱这才完全终结。

其实,哥舒翰在潼关和安禄山对峙时,如果玄宗不让哥舒翰出战;十节度使围剿安庆绪于邺城时,如果肃宗继续让代宗和郭子仪负责总指挥;李光弼收复洛阳时,唐肃宗别让仆固怀恩去洛阳,而是让仆固怀恩率回纥兵去袭扰叛军后方。都能把叛军一举打趴。但是在玄宗和肃宗的眼里,叛军和唐军都是一丘之貉,他们父子都对唐军不信任,所以平定安史之乱才会打的磕磕绊绊,明明两三年就能搞定的事,硬是打了七年多。

当然了,皇帝和老百姓的视角不一样,皇帝关心的是政治,十节度围邺城之战,摆明了是唐肃宗不想让儿子全取平叛大功,威胁自己的地位。之后重用李光弼,又不肯加重李光弼的权威,也是不希望李光弼变成第二个安禄山。保住自己的地位才是真的。

至于平叛要打几年,皇帝才无所谓呢。

安禄山如此强大的军队,为何安史之乱十年就被平定了?

公元755年,安禄山在范阳起兵,率兵十五万开启了近十年的乱世。安禄山和普通起义不同,安禄山并非揭竿而起,而是为了推翻唐帝国,获取更大的权力和财富。

在很早之前,安禄山就加入了军队,而当时他只是幽州节度使手下大头兵,安禄山没有背景、没有门路,但其有头脑有能力,不久之后他就凭借军功步步高升,直至升至三镇节度使。

虽说安禄山是个反叛者,但他走的路很扎实,不论是带兵或是经营权术,罕有人是他的对手。如此悍将带的兵,自然不会差。纵观历史长河,很多情况下,边防大将并非死于敌手,而是死于朝中小人之手。

对此安禄山有着十分清晰的头脑,他借助军功高升,随即见到了唐玄宗,他千方百计讨得皇帝欢心,讨得杨贵妃欢心,这样他就有了坚实的后盾。所以,安禄山对中央的一举一动了如指掌,以唐玄宗对他的宠信,几乎也没有人动得了他。

在唐玄宗的宠信下,安禄山势力越来越大,为了他的皇帝梦,他将军队训练成了私军,只听他一人的号令,那些将领对他是言听计从,有了这样的军队才有可能成就大事。

在多年的经营下,安禄山的这支部队战力很强,对外可以平定外族,对内就是一头凶恶的贪狼。在很长时间内,唐军都无法和叛军正面抗衡,就算郭子仪、李光弼,也需要凭坚城做倚仗,才能逐步剿灭叛军。

安禄山有如此强悍的军队,为何十年就被平定了?

一、唐玄宗错误决策,导致潼关丢失

之所以安禄山能起兵造反,掀起滔天巨浪,跟唐玄宗的纵容分不开关系。安禄山打仗很牛,唐玄宗认为其忠心不二,就算有很多人说安禄山有了造反的迹象,唐玄宗一律不予理会。面对安禄山的要求,唐玄宗全部批准,甚至破例给了他大量空白委任状,让他随意填写官职。

史料记载“禄山阴有逆谋,于范阳北筑雄武城,外示御寇,内贮兵器,积谷为保守之计,战马万五千匹,牛羊称是。兼三道节度,进奏无不允。”

直到安禄山真的起了兵,唐玄宗才不得不承认事实,派兵去抵抗,而此时已经有些晚了。事实上,唐玄宗早就知道事情的真相,只是在他内心,他不想承认,也不想负责。

唐廷首先派出的将领是封常清和高仙芝,这两人经验丰富,如果使用得当,足以保住关中。然而,由于安禄山的进攻锋锐难挡,唐军被迫后撤,封常清、高仙芝来不及向朝廷请示,就退到了潼关。

战争每每到了关键时刻,那个小人必定会出场,此时出场的就是宦官边令诚,这位宦官心胸狭隘,小肚鸡肠。因为之前曾向高仙芝索贿无果,就恨上了高仙芝。

在唐玄宗面前,边令诚诬陷封常清、高仙芝无故丧失大量领地,盗减军粮。晚年的唐玄宗比较糊涂,就听了边令诚的谗言,斩了封常清和高仙芝。

随即唐玄宗命哥舒翰担任潼关守将,哥舒翰同样是一代名将,很清楚封常清、高仙芝被杀的缘由,但他也真的无可奈何,步了前两位后尘。哥舒翰面对的则是小人杨国忠,而在此之前哥舒翰和杨国忠就有矛盾。

为了杀了哥舒翰,杨国忠将国家利益抛之脑后,强制要求哥舒翰出潼关,和叛军决一死战。前文说过,叛军强大,唐军不是对手,只要守好潼关,加上叛军不得人心,时间一长,必定会军心涣散,那是才是出击的好时机。

可是皇帝不听哥舒翰的,只听杨国忠的,他命令哥舒翰出关迎敌,不出所料,哥舒翰的二十万大军在灵宝几乎全军覆没,潼关被叛军攻克,随后长安也成了叛军的囊中之物。

二、唐肃宗战略决策错误,延长了平叛时间

如果唐军坚守潼关,那么叛军必定占不到丝毫便宜,但在唐玄宗的错误指挥下,在小人的谗言下,害死了诸位大将,也让唐军节节败退,剿灭叛军的时间也只能拉长。

唐玄宗逃亡巴蜀,唐肃宗李亨在灵武即位,李亨在乱世即位,从新确立了李唐的权威,组织兵马抵挡叛军,着手收复长安和洛阳。

李亨重用郭子仪、李光弼,对叛军发起一次又一次围剿,但在巨大的功业面前,李亨也犯了错误。李亨的头号谋士李泌,曾经帮李亨制定过平叛决策,如果命李光弼出井陉,郭子仪入河东,史思明不敢离开范阳,安守忠不敢离开长安,随后直捣敌军老巢范阳,便可以迅速解决叛乱。

李泌分析得通透,但李亨急功近利,并没有采用,李亨先后收复洛阳、长安,但也给了范阳的史思明喘息的机会,从而拉长了叛乱的时间。

三、叛军首领经常更换,内斗频繁

伪燕政权一共存在了八年,一共四任皇帝,这更换的速度也未免太快了,领导层的频繁更换,只能加快伪燕政权的瓦解速度,没有一丝好处。

安禄山、史思明是叛军的顶梁柱,如果安禄山一直保持身体健康,保持对军队的绝对领导权,那么唐廷的麻烦就大了。好在安禄山在起兵不久,身体就每况愈下,身患重病,连眼睛都瞎了,就算安庆绪不杀他,安禄山也活不长久。

叛军打仗没有什么道义可言,他们为了就是利益,安禄山在的时候足以控制他们,但安禄山一死,安庆绪明显没有那个能力,这就给了唐军翻盘的机会。

就连史思明也看不上安庆绪,于是叛军中就开始搞分裂,随即史思明趁机杀掉了安庆绪,自己当上了伪燕的第三任皇帝。史思明很能打,手下兵力精锐,但同样有很多人不服他,一年后,史朝义重演了安禄山的一幕,将老爹史思明也给干掉了。

循环往复,父子相残,而且是在这么多短的时间内连续发生两次,这么来回折腾,将叛军的实力折腾没了,士气也没了,覆灭也就成了时间问题。

如果叛军能统一领导,统一指挥,大家众志成城,是很有可能推翻唐王朝的统治的,但在不停的内斗和争权夺利中,他们丧失了机会,便难以成就大业。

参考资料:《旧唐书·列传一百五十》

作者:我方特邀作者九鱼亭

安禄山如此强大的军队,为何安史之乱十年就被平定了?

安禄山本人就是一个阴险惨暴的人。他欺骗了杨贵妃,他的一路走来都是用欺骗和表演得来的,他真实面目是凶残。他和朱元璋比,就是一个反一个正。所以朱元璋就能成为明朝的太祖,而安禄山就被早早的暗害。能真心诚服于安禄山的也少,所以很快就被平定。

安禄山如此强大的军队,为何安史之乱十年就被平定了?

安禄山为了造反可谓是做足了准备,他一方面骗取了唐玄宗的充分信任,为自己谋得了一个封疆大吏的官职。同时他又秘密的训练了八千死士,同时招募了十五万大军。如果放在一个动荡的年代,像安禄山这样做事滴水不漏的人肯定能够打下一片江山,但他却在唐朝最为鼎盛的时候选择了造反,大唐王朝气数未尽,轰轰烈烈的安史之乱历时7年最终还是被平定了。

年轻时的安禄山工于心计,但当他率领大军开始造反的时候,就变得开始束手束脚,做了很多败人品的事,最终导致他的失败。

烧杀抢掠,丧失民心。安禄山的叛军从河北地区一路南下,河北的军队百姓忠于唐王朝誓死抵抗。这也彻底的激怒了疯狂的安禄山,于是叛军所到之处,烧杀抢掠,无恶不作。如此丧失民心的行为使安禄山的一切冠冕堂皇的谎言彻底被戳穿,所有人都将他视作背叛唐王朝的叛徒。

民心如水,载舟亦覆舟。安禄山只知道巴结权贵,却忽略了真正对历史起到决定性作用的是黎民百姓。

见小利而忘命,无长久之计。安禄山每攻破一处大城市,都将在战争中掠夺来的财富装上马车运回他的大本营大同。这让所有人都看出了安禄山其实只是一个来偷东西的小贼,一个趁火打劫的强盗,并没有长久之计。所有人都不相信这个强盗能够建立一个稳定的政权,实行宽容的政策,让百姓安居乐业。安禄山的鼠目寸光,让那些本来摇摆不定的节度使坚定的加入了反对他的阵营。

唐王朝百足之虫,死而不僵安禄山最大的失误在于低估了唐朝的国力,他只看到了唐朝腐败的上层统治,却忽略了唐朝统治深入人心,百姓富足,所有民心都向唐。他本来以为自己一旦竖起一杆造反的大旗,所有人都会见风使舵跟着他造反。然而,他每到一处唐朝军队百姓都拼命抵抗,投降的人寥寥无几。尤其是唐肃宗命令各地节度使自己招募军队讨伐叛军的召令一下,各镇节度使纷纷起兵勤王,足以看出大唐王朝此时气数未尽。

依靠着郭子仪,李光弼等唐朝名将的英明指挥,唐朝军民百姓的全力支持,席卷全国的安史之乱最终被平定下去了。

安禄山如此强大的军队,为何安史之乱十年就被平定了?

安史之乱一直被视为大唐由盛转衰的转折点,安史之乱前后一共持续了七年,事实上,我们应该问的是,为什么安史之乱能够持续七年之久?

唐朝,在唐玄宗执政时期,唐朝的国力达到了顶峰,唐玄宗才继位时,唐朝军队的战斗力比较弱,所以他立刻开始着手军队改革,唐朝军事制度开始往佣兵制转变,这也让唐军战斗力得到了提高。

唐军在经过了一段时间的整顿之后,唐朝再次恢复了对西域的控制,也是在唐玄宗时期,唐朝设立了十大节度使,本来这是为了加强唐朝的军事实力,但是节度使统辖地方军政大权,也为安史之乱,唐末地方势力割据埋下了隐患。

安禄山本来是个胡人,早年间安禄山是干牙郎的,后来被唐朝名将张守珪收为了义子,开始在大唐工作,安禄山为人圆滑,贿赂了不少朝廷官员,大家都为他在唐玄宗面前说好话,也因此得到了唐玄宗的青睐,任命他为平卢节度使,后来他又认杨贵妃为干妈,权势日渐鼎盛。

安禄山

唐玄宗让他担任了平卢、范阳、河东三镇节度,唐玄宗晚年开始怠政,任用奸臣,李林甫为宰相时,他和安禄山的关系都还比较融洽,李林甫死后,杨国忠担任宰相,杨国忠最大的能耐就是嫉贤妒能,所以他很忌惮安禄山,时不时就给安禄山小鞋穿,安禄山更是鄙视杨国忠,两人的矛盾不断的激化。

杨国忠经常对唐玄宗说安禄山会造反,虽然唐玄宗不信,但是安禄山却开始担心了,他就以讨伐杨国忠为由起兵造反了。此时安禄山大概有十五万军队,并且常年在边关作战,战斗力也很强,唐玄宗最开始并不相信安禄山造反了,所以唐朝军队是没啥准备的,根本来不及调兵遣将,所以最初安禄山几乎就没怎么遇到阻碍。

唐玄宗晚年昏庸,见叛军势不可挡,一时不知所措,昏招频出,先搞死了自己的两员大将高仙芝和封长清,又不管唐军实际情况,多次催促哥舒翰出战拒敌,哥舒翰兵败,唐军大败,长安城沦陷,唐玄宗和大臣们仓皇逃跑,马嵬坡病变后,唐玄宗和太子李亨分道扬镳,李亨到了朔方大营后登基称帝为唐肃宗,唐军正式开始反击。

唐肃宗任用郭子仪,张巡等将领抗击叛军,在睢阳展开了拉锯战,阻止了叛军南下,并收复了长安,洛阳,叛军内部也不稳定,安史之乱爆发才一年,安禄山就被自己的儿子安庆绪杀了,唐军郭子仪,李光弼,王思礼等九名节度使集结数十万大军,准备一举攻破邺城,但是这个时候唐肃宗开始作妖了。

他开始担心自己手下的大将们,如果把安庆绪和史思明灭了后,会不会像安禄山一样拥兵自重,所以他一直没有下令征讨叛军,也没设元帅,唐军虽然人多势众却各自为战,安庆绪就一直躲在邺城,也不迎战,最后因为粮草补给跟不上,又没有统一指挥,导致了唐军溃败。郭子仪被解除了兵权,唐军和叛军进入了相持阶段。

一直到了唐代宗李豫继位,叛军内乱,唐朝才再次集结军队,一举击溃了叛军,史朝义自杀,持续了七年零两个月的安史之乱就此结束。

唐代宗李豫

安史之乱能持续这么久,主要的问题还是唐朝内部,从最开始,唐玄宗宠幸奸臣,怠政导致了安史之乱的爆发,战乱初起,听信谗言,不了解形势,杀害大将,导致唐军兵败;唐肃宗继位,本来可以平定叛乱,但是对手下将领却处处提防,没有统一调度,唐军再次兵败,所以才让安史之乱一直到了唐代宗时期才被平定。

我是玄坤,一个热爱并不断学习历史文化的求学者,每天一点分享,期待着朋友们的关注留言,能多和大家交流学习,感谢各位阅读!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。