关羽水淹七军后,曹操对群臣说想迁都,是真想迁,还是另有它意?

曹操想迁都,这不是我们臆想出来的,而是《三国志》里明确记载的。至于真实的曹操到底是怎么想的,我们管不着,也没法管,因为老百姓无法知道帝王将相的任何真事儿。

我们所能知道的,只有史实,也就是历史资料中的事实。那这里面水分实在是太大了,可以说跟真实情况相差十万八千里。

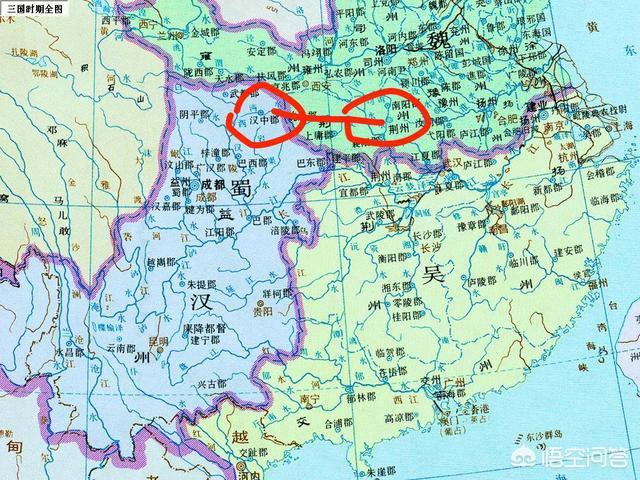

在《三国志》中,关羽水淹七军,眼看着就要攻破樊城,紧接着就要进入中原了。身在许都的曹操,立刻心慌了,他把众人召集起来,表示要迁都。

既然关羽要北伐,那咱们就再往北走一段,这样可以远离前线。我个人认为曹操的想法,还是比较贴近现实的。

曹操派去的援军也被关羽灭了。关羽北伐直奔樊城而来,樊城是中原的边境,也是最重要的座防守城池。过了樊城,再往北那可就是一马平川了。

关羽猛攻樊城的消息传到了曹操耳中,曹操知道,时间长了曹仁根本就守不住这地方。一旦这里守不住,那事情就难办了。

于是曹操就派遣了于禁和庞德,带着人马前往樊城救援。于禁是曹操的爱将,假节钺,左将军,是五子良将中地位最高的一个。

于禁前往,本来是非常稳的事情,可是他们到了荆州以后,恰好遇到了下大雨的天气。关羽利用了涨势凶猛的汉水,一场大水把于禁带领的七军全都给淹了。

二十四年,先主为汉中王,拜羽为前将军,假节钺。是岁,羽率众攻曹仁於樊。曹公遣于禁助仁。秋,大霖雨,汉水汎溢,禁所督七军皆没。禁降羽,羽又斩将军庞德。梁、郏、陆浑群盗或遥受羽印号,为之支党,羽威震华夏。---《三国志》

于禁被关羽活捉,庞德被关羽斩杀。周围四方的山贼全都响应关羽的号召,一时间关羽名气大振,威震华夏。

曹操心疼得要命,因为自己的援军被关羽这么轻而易举地消灭了。很多人觉得这一战没什么了不起的,其实那就大错特错了。

作为一名上将,于禁不可能察觉不到大军可能受到大水的危害。而且这不是一小股力量,几万人马随时都可能发现这一缺陷。

所以关羽在这种情况下,还能够放水淹七军,这其中的细节,是我们这些不懂军事的人很难揣测到的,世人也甭想知道,这是商业机密。

这支援军可以说是曹操在短时间内唯一能凑齐的人马了,他们全军覆没,这代表曹操很难再有机会凑齐一支强大的军队来支援樊城。一旦樊城丢了,许昌也就不保了,有迁都思想很正常。

曹操想要善终,这个时候他岁数太大了。曹操比刘备和关羽的岁数都要大,关羽水淹七军的这一年,曹操已经65岁了。那么曹操一共活了多大呢?只有66岁。

所以说我们凭什么去要求一个快死的老人家,还有当年意气风发的样子呢?曹操年轻的时候的确非常牛,是一个拥有雄心壮志的明主。

曹公议徙许都以避其锐,司马宣王、蒋济以为关羽得志,孙权必不愿也。可遣人劝权蹑其后,许割江南以封权,则樊围自解。曹公从之。---《三国志》

他从一文不名,逐渐在北方有了一席之地,后来又占领徐州,击败袁绍以后,攻占了冀州、幽州等地。击败西凉马超以后,攻占了河西走廊。击败张鲁以后,又夺取了汉中之地。

但是从这个时候开始,曹操的事业开始走下坡路了。当时曹操和刘备争夺汉中,最终大将夏侯渊被斩杀,汉中只能拱手让给了刘备。

此后曹操的事业就一直处于毫无进展的状态,为什么?因为曹操岁数大了。人岁数大了以后,不管是志向还是胆略,都会逐渐收缩。

有人说曹操不是这样的人,因为曹操说:老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。其实正是可以印证这一点的理由,因为人越缺少什么,越喜欢表现自己拥有什么。这叫不示弱,因为你真正不缺这样东西的时候,你压根就不会提起,甚至不会想到这样东西。

这个时候的曹操早就感觉有些心有余而力不足了,他明显觉得自己的志向有点短缺了。那么遇到事情该怎么办?不要慌,先拿点励志书籍给自己打个鸡血再说。

关羽北伐的时候,曹操65岁高龄了,他压根就不想折腾了。派于禁过去支援,这是曹操的最后一搏,输了就打算迁都,这就是他的想法。

身体不好了,这是硬伤。别说曹操是万能的,人家也是人,也是有大限的。曹操希望自己有一个善终的结果,所以迁都是最好的选择。

许都距离樊城,实在是太近了。汉朝本来只有两个都城,西汉的都城在长安,东汉的都城在洛阳。可是董卓一把火把洛阳给烧了,所以东汉的都城又变成了长安。

这以后,曹操迎接了汉献帝,不可能将董卓所设的长安继续作为都城,而东汉旧都洛阳已经破败不堪了,因此曹操才将许昌设为东汉的第三个都城。

冬十月,军还洛阳。孙权遣使上书,以讨关羽自效。王自洛阳南征羽,未至,晃攻羽,破之,羽走,仁围解。王军摩陂。二十五年春正月,至洛阳。权击斩羽,传其首。庚子,王崩于洛阳,年六十六。---《三国志》

从这儿以后,东汉的办公事务,基本都是在这儿处理的。许昌还有一个好处,那就是距离南方更接近。

曹操要想征服南方的地盘,自然是越接近南方越容易上手。可是关羽北伐的时候,许昌的额地理位置也就成了最大的弊端。

因为许昌距离樊城实在是太近了,这就是曹操真正担心的事情。一旦樊城破了,关羽会在很短的时间里杀到许昌来,而曹操的援军们来不及赶来。

许昌一旦陷入包围,那么曹操集团可就陷入了死胡同了。镇守在北方防守匈奴的人回不来,镇守河西走廊的人也回不来,镇守合肥的人也赶不回来。

曹操集团命悬一线的情况,极有可能会就此出现。曹操能做这种风险极大的买卖吗?当然不能,所以迁都对整个曹操集团来说,是最有利的选择。

总结:迁都其实是一种冠冕堂皇的说法。大家心里都清楚,啥是迁都?不就是逃跑嘛!为什么迁都?因为打不过呗!战场上打输了,才会选择性迁都。有一种逃跑叫转移,还有一种叫迁都。

其实过程就比较简单了,只要曹操带着核心机构往北方挪一挪,这事儿也就办成了。即使关羽真的拿下了樊城,一时半会儿也斗不过曹操,因为曹操用迁都争取了到了更多的时间,这才是最关键的事情。

当然了,事后我们知道有更好的选择,与孙权联合,里应外合搞垮关羽。不过此前的迁都绝对也不是弄虚作假的想法。

参考资料:《三国志》

关羽水淹七军后,曹操对群臣说想迁都,是真想迁,还是另有它意?

建安二十四年,关羽发兵襄樊。这个时候,关羽的兵力只有三万多人,而他的对手曹仁有七八千兵力防御襄樊。再加上曹操派来的于禁的七军援兵,曹军的兵力达到了四万多人,比关羽的数量占优。

关羽在襄樊与曹军多次交战,未能取胜。曹仁命令于禁率领七军在城北十里的地方扎营,好和樊城成掎角之势。于禁将营寨扎在了低洼之处,这让关羽敏锐的抓住了战机。

关羽的兵力数量虽少,但是,他的军队组成要比曹军占优势。这是因为关羽的军队中,有一支强大的水军。而曹军的水军在赤壁之战中覆灭后,就再也没有恢复过来。因此,关羽发挥自己的优势。他利用当时襄樊地区秋雨连绵,汉水暴溢的情况,水淹了于禁的七军,收降于禁,擒杀了庞德。

在这个时候,关羽一面率领军队攻打樊城,一面趁势扩张。关羽派部下深入郏下,煽动陆浑的百姓反抗曹军统治。曹操的荆州刺史胡修和南乡太守傅芳都投降了关羽。在史书上说,当时关羽是“威震华夏”。

这个时候,曹操只得赶快亲自赶往洛阳,率领主力增援前线。曹操在洛阳,感到因为关羽的胜利,形势不利,所以想迁都躲避关羽的锋芒。在这里,我们有个疑问,那就是曹操只是损失了七军人马,为什么就要迁都呢?因为我们看后来的历史记载,夏侯惇在摩陂统一管辖曹操的军队就有二十六个军之多。如果不是兵力短缺的问题,那又是为了什么呢?

首先,主要原因还是因为当时军事形势不利。关羽虽然只是消灭了曹操七军的兵力,但这是曹操当时唯一可以抽调出来的机动兵力。其他兵力还滞留在关中,欲归未归。淮南的兵力也无法调动,这使得襄樊一带十分空虚。

在当时,只要关羽拿下襄樊,马上就可以改善他的战略形势。他可以多了汉水和汉中联系,使自己立于不败之地。而在洛阳当面,只要徐晃的一万曹军阻挡。可是,徐晃的军队大多是新兵,根本不是关羽的对手。这样,关羽拿下襄樊后,兵锋可以直指洛阳。

而且,虽然曹仁听从满宠的建议,死守樊城。可是大水围困,外无援军,根本就维持不了多少时间。再加上曹军新败,士气低落,战争的前景一片暗淡。这就是徐晃后来打退关羽后,曹操夸奖徐晃“且樊、襄阳之在围,过於莒、即墨,将军之功,逾孙武、穰苴”。确实当时曹操的形势是十分危急的。

第二个原因是统治区不稳。在当时,曹操因为行将就木,加快了篡位的步伐。这也引起了忠于汉室的人们的反抗。在多个地方,包括曹操的魏都邺城都发生了叛乱。这使得曹操心惊肉跳,到处镇压。

尤其是宛洛一带,这个地区是原来汉朝的统治中心地带,对汉朝的忠心程度更高。在关羽出兵之前,宛城的百姓就曾经起兵反曹,被曹军屠城。在关羽水淹七军后,这个地区的起义更是风起云涌,不可遏制。其中陆浑的百姓孙狼就杀了县里的主簿,响应关羽。关羽授予他官印,给他兵马,让他继续进取许洛。

这个时候,从许都以南,很多地方都和关羽遥相呼应。满宠说的,如果樊城失守,洪河以南就不是曹操的统治区了。这话一点都不是危言耸听。

第三个原因是曹操对汉献帝的疑惧。曹操是靠挟天子以令诸侯起家的,对汉献帝的掌控十分严密。他生怕汉献帝落入他人之手,对自己不利。所以,曹操杀掉了许多忠心于汉献帝的官员,连汉献帝的皇后都不能幸免。

即便如此,汉献帝依然让曹操时刻牵挂在心。刘备一直打着匡扶汉室的旗号,如果汉献帝落入刘备集团的手中,后果不堪设想。因此,汉献帝留在统治不稳,关羽兵锋所及的地方,实在不能让曹操放心。所以,曹才想出迁都这个主意,想把汉献帝和大臣们迁往自己的稳固的统治区。这样就切实的把汉献帝控制在自己的手中,省得出现意外情况。

最后的一个原因,那就是对自己的臣子进行考验。在这个危急的情况下,正是考验自己的臣子是否忠心的时刻。曹操生性多疑,但是看人很准。他正好可以利用这个机会,来对自己的部下进行一番甄别,来考量他们的忠心和他们的才干。

在这次考量中,司马懿和蒋济脱颖而出。他们为曹操判断了形势,阻止了曹操迁都的主张。他们指出可以利用孙权和刘备之间的矛盾,让孙权袭击关羽,解襄樊之围。曹操欣然听取了他们的建议。

在这里,得益最多的是司马懿。他利用这一次的机会,获得了曹操的信任。虽然曹操对司马懿的狼顾之相还是有所担忧,不过因为这次司马懿的表现,暂时放过了他。

结语:

在关羽水淹七军后,威震华夏。在当时的曹操出于军事形势的判断,地方统治的不稳,对朝廷掌控的防备,还有对部下进行考量的需要,提出了迁都的主张。但是,在司马懿和蒋济的劝说下,孙权主动的要求下,曹操打消了这个主意,转而和孙权联手夹攻关羽。

而关羽对形势判断失误,兵力不足,补给匮乏。在关键时刻优柔寡断,不忍心放弃即将到手的战果。结果荆州被东吴趁虚袭取,自己也最后落得个兵败被杀的下场。

我是历史笑春风,欢迎大家关注我,多提宝贵意见,谢谢。

关羽水淹七军后,曹操对群臣说想迁都,是真想迁,还是另有它意?

当时的曹操,是真的在考虑迁都。因为:他正面临无兵可用的窘境!

当时,正是曹操的“低谷期”,也是孙刘反杀曹操的唯一一次机会。

紧张的曹操集团关羽水淹七军后,梁郏、陆浑等地“盗贼”与关羽遥相呼应,为关羽支党。

曹操提出要徙都已避其锋。

而其他人的反应,也表明:曹操并没有反应过敏。

樊城,曹仁准备弃城。满宠对曹仁说:如果弃樊城,大河以南,“非复国家所有”。

而劝说曹操不要迁都的司马懿、蒋济也只是强调:可以联合孙权。他们也全然没有提自己的大军!

曹操不是兵多将广吗?他的部队呢?

是不是被牵制在其他地方,赶不过来呢?

不完全是这样!

各处力量均不足当时,曹操在各条战线的兵力都严重不足!

1、东线。

孙权与吕蒙曾商议:现在是取荆州呢?还是去取徐州呢?

吕蒙答:现在去取徐州,一定能打下,但以后不容易守住。所以,应该袭击荆州。

看来,在孙权、吕蒙看来:对面的曹军兵力并不强。

2、西线。

西面,刚刚从汉中败回关中的曹军倒是云集了不少名将。曹洪、曹真、曹休、张郃等人都在该处,曹彰也率军抵达了长安。

可是,刘备在拿下汉中后,却并不担心,只是把汉中交给魏延把守,自己回到成都去了。

看来:刘备在西线的压力也不大。

那么,庞大的曹操军团去哪儿了呢?

对“青黄不接”论的看法历史学家方树铭提出了自己的看法:青黄不接。

曹操集团,当时采用的是世兵制。即:世代为兵,父死子继,兄死弟继。

曹军精锐的武装,都是在190-200年左右成军的。

此时,这一代经验丰富的老兵已接近50岁,而后面补充上的新兵战斗力远远不及。

因此,这几年,曹军战斗力青黄不接。

世兵制下,确实会在一些时候出现青黄不接,战斗力下滑的情况。后来,诸葛恪也用这种方法计算魏、吴军战斗力的对比。

这确实可以解释:为何汉中之战、襄樊之战曹军战斗力下降(先抵达前线的徐晃所部皆是新兵)。可是,要由此来解释曹操缺兵,则有些牵强。

大灾如果只是青黄不接,那么,曹军应该是逐渐陷入战斗力低谷。

可是,在217年之前的几年,曹军平马超、灭张鲁,四越巢湖,仍然处于积极的战略攻势,并没有战斗力不足的表现。

可是,217年,曹军却突然变得连防守之力都不足了。

因为:大灾。

217年,建安22年,中原地区发生了一场史上罕见的大灾。

这场大灾中,“家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀”。

建安七子,除了先前被杀的孔融和先前去世的阮瑀,其余5人,全部在这一年壮年去世!

其中,王粲,正是在军中感染的!

在当时的防疫条件下,军队显然是重灾区!

而限制人口的大规模聚集和流动,几乎是当时唯一的方法!

所以,曹军在217年、218年,军事力量突然变得羸弱,这场大灾显然是其中最重要的原因。

被挥霍的积蓄即使在这种情况下,曹军仍然不是没有老本可吃。

可是,接连的用兵失利,进一步透支了曹军的“积蓄”。

首先,曹操为了远赴汉中作战,拼尽了全力。

从218年7月到219年3月,曹操准备了8个月,不可谓不尽力,可是,只在汉中打了2个月就退军了。

看来:汉中之战,曹操真的尽力了,只是,透支了!

其次,于禁军团的全军覆没。

于禁的3万军队,是曹军少有的精锐。

正常情况下,这3万军队,即便不能击败关羽,也不至于被歼,他们进攻不足,但配合曹仁守住樊城还是没有问题的。

即便打不过关羽,也不至于全军覆没呀!曹军再加强些力量,还是可以扛得住形势的。

可是···天有不测风云,谁能想到,水淹七军,三万人瞬间灰飞烟灭?

积蓄,被透支了!

被掏空的中路即使被透支,但瘦死的骆驼比马大,曹操如果紧急征调,也不至于要迁都呀!

可是,中路,已经被掏空了,如果樊城丢失,以许都-樊城的实力,难以抗拒关羽兵锋!

在许都-樊城中间,最重要的战略据点是宛城。

可是,宛城,已经不足以抗拒关羽了!

当时,关中经李傕之乱,已经残破,人口大量迁出,曹操为保关中,从南阳一带迁徙人口前往关中。

后来,为了征讨汉中,曹操又不断从南阳一带征集劳工。

迁倒关中,支援前线,不是去养老的,是去搞开发的,自然都是迁徙的青壮年劳动力!

不久,宛城守将侯音杀掉南阳太守,聚众造反!

虽然侯音之乱被曹仁镇压了,但宛城的兵力、物资显然已经被折腾得差不多了。

而连锁暴动,更使许昌以南,一片混乱,不可能征集物资、兵力了。

所以,满宠说的:樊城有失,大河以南“非复国家所有”,不是危言耸听!

不能动的军队除了实力受损的因素外,曹军还面临另外一个棘手的问题:有些地方的军队,不方便调动!

由于曹操已经称魏王,曹操集团与大汉已经到了摊牌阶段。

邺,曹操在此经营很久,也有不少军队。

但是,正在这个节骨眼上,不便调动!

当时,在魏讽的串联下,许多实力派人物蠢蠢欲动,试图控制邺城的军队。

虽然这次动乱因为告密而败,但被牵连者数千人,连钟繇都被罢免。

此时,邺地正在进行政治清算。在查清楚之前,从河北大规模调兵遣将是不可能的。

因此,曹操要处理的麻烦太多,调动军队,顾虑重重,稍有不慎,就会失控!

总的来说,当时,经过大灾、败战、洪水、民变、政变的密集暴击,曹操集团的实力已经陷入史无前例的低谷。

此时,如果刘备与关羽、刘备与孙权之间协调得当,曹操在黄河以南的统治确实岌岌可危!

所幸的是:低谷期间的曹操,以及他身边的司马懿等人,仍然表现出高于刘备、孙权的政治、外交能力,纵横捭阖,稳住了形势!

关羽水淹七军后,曹操对群臣说想迁都,是真想迁,还是另有它意?

关羽水淹七军以后,曹操是真怕了,所以才会考虑迁都。

建安二十四年,刘备在取得汉中之战胜利以后,又命关羽北伐襄樊,孟达、刘封进攻上庸。结果这两战蜀军都取得了胜利,孟达、刘封夺取了上庸,关羽击败了驻守襄樊的曹仁。曹仁紧急向曹操求援,曹操命于禁、徐晃两路大军前来救援。其中于禁率七军前往樊城迎战关羽,而徐晃则率军进驻宛城。

然而于禁所统帅的七军在樊城被关羽借汉水暴涨之机全歼,曹军损失惨重,光俘虏就被抓了三万。关羽获胜以后一时威震华夏,曹操就是在这个时候决定迁都,以避关羽的锋芒。

羽威震华夏,曹公议徙许都以避其锐曹操这个时候考虑迁都,是有两方面考虑的。一是蜀军连战连胜,曹军损失惨重。

自建安二十二年汉中之战爆发开始,刘备和曹操就爆发了一系列的冲突。曹操屡战屡败,损失不小。仅将领方面,汉中之战曹操的心腹大将夏侯渊战死,樊城之战五子良将之首于禁被擒,猛将庞德被俘杀死。

至于损失的士兵就更多了,汉中之战曹军损失数字虽然没有具体记载,但是徐晃所部大多为新兵,可见损失不小。而襄樊之战曹仁和于禁两部曹军损失加起来就也有四五万之众。

正史上并不像演义中那么动辄可以出动几十万大军,四五万人马已经是非常惊人的一支军事力量。

像官渡之战袁绍处于鼎盛时期,也不过出动十万大军而已。赤壁之战孙刘联军加在一起也不过五万之众。曹丕打的最丢人的石亭之战,魏军战死、被俘不过万余人,魏国已经元气大伤。

由此可见关羽歼灭四五万大军对曹操是多大的打击,加上汉中的损失,曹操的兵力一时也有些捉襟见肘。

二是关羽胜利带来的连锁反应,让曹操在战局不利的情况下必须考虑最坏的结果。

襄樊到许昌距离不远,而且一路上也只有宛城可能可以阻挡关羽。而宛城的守军徐晃所部大多为新兵,战斗力不强,这样一来许昌就随时可能面临关羽的进攻。

此外关羽大胜以后一时间许昌附近的反曹力量纷纷起事。许昌周围的梁、郏、陆浑等地都有义军出现。

梁、郏、陆浑群盗或遥受羽印号,为之支党所以此时对于曹操来说如果再次战败,那么许昌随时可能落入敌手。而最麻烦的是献帝就在许昌。

东汉末年献帝并没有太大的实际权力,基本就是一个傀儡。但是汉室存在数百年,用户汉室的人还是不少。献帝在政治上还是有着很大的意义。如果关羽一旦得到献帝,那么对于曹操是非常不利的。

对于曹操来说,必须考虑这种最坏的可能出现,因此尽早把献帝移走无疑也是一个稳重的方案。

关羽水淹七军后,曹操对群臣说想迁都,是真想迁,还是另有它意?

是假的,曹操是想试探一下大臣们的反应。

这时候,

谁要是反对迁都,那他就是“拥曹派”,是忠于我曹氏政权的;

谁要是赞成迁都,那他就是“身在曹营心在汉”的“拥刘派”,是忠于汉室政权的。

那我曹操今后可就要“看人下菜碟”了。

曹操老奸巨猾:借此危机,试探众臣

一,建立第一个概念:曹操口口声声说迁都,其实他当时并不在许都!

公元219年7月,樊城之战开打,关羽水淹七军的时候,曹操正快马加鞭,从长安往洛阳赶。

直到10月份,曹操才回到洛阳。

关羽擒住于禁,斩杀庞德,威震华夏。

此刻,远在洛阳以西的曹操,仍不失一个政治家的敏锐嗅觉:

在西线汉中之战失利后,接踵而来的是南方樊城被围,此时,曹操首先感受到的,不是军事危机,而是更深层次的政治危机!

即,此时,在双重军事危机的打击下,曹魏政权内部是否有定力?是否有不同的声音?是否这时候的“拥刘派”会伺机而动,在内部散布舆论,制造混乱,发动叛乱呢?

因此,曹操需要借此危机,来安抚一下动摇派,弹压一下反对派,统一思想,稳住内部,才能一致对外,取得防御战的最后胜利!

所以,曹操说要迁都,实际上是一次“钓鱼执法”,谁要是“咬钩了”,要么是政治上缺乏大局观,要么骨子里就是一个“拥刘派”,想忽悠曹操此时迁都,动摇曹魏军心和民心,让关羽一鼓作气,拿下许都,实现他们匡扶汉室的政治理想。

但可不要忘记了,曹操可是一代奸雄吆,那可不是好忽悠的。

樊城之战的时候,曹操远在洛阳以西。

二,建立第二个概念:此时的曹魏有两个都城,“大脑”在邺城,许都只是一顶象征性的“帽子”而已。

换言之,此时根本不用急着迁都,因为保持曹魏运转的架构和大臣,都在邺城,许都只剩下一个光杆司令汉献帝而已。

如果关羽打到了许都城下,一辆马车,拉上汉献帝北撤即可,曹魏的中枢大脑,都在邺城,就连中央军 的家属,也早就迁移到了邺城了。

为什么?

因为公元204年,曹操拿下邺城之后,为了更好地经营冀州,已经将自己的整个幕府,全部搬到了邺城办公,也就是说,许都从那时候,就已经是一个前线基地了,就是攻击和防守东吴的前线基地。

所以说,当关羽水淹七军之后,曹操并不惊慌,因为他的“头脑”在邺城,只要汉献帝不落在关羽手中,许都即便丢掉,也伤不住曹魏的元气。

那既如此,何必自乱阵脚,动摇军心,这时候就下令迁都呢?

曹魏初期建都许都,是为了征讨四方而建立的根据地

“樊城之战”之前,曹魏就已经形成“两都”格局:许都,邺城。

三,建立第三个概念:从军事安排上来看,曹操从一开始到最后,其表现都是要坚守许都的。

樊城之战开打之后,离曹仁最近的是驻扎在宛城的虚晃,而曹操首批援军,并没有让虚晃前去,而是让远在许都的于禁前去。

为什么要舍近求远?这不符合军事常识呀?

恰恰相反,这一“违反常识”的军事安排,正好反映了远在洛阳的曹操的“坚守许都”的军事信心和信念!

因为他知道,在樊城和许都之间,唯一可以阻击关羽的城池,就只有宛城一个地方了。

如果这时候派遣驻扎在宛城的许晃前去救援曹仁,那么,一旦战事不利,许晃必将一退千里,退到宛城的时候,关羽紧紧追赶,许晃根本站不住脚跟,组织不起第二道防线,那么,许都就会迅速暴露到关羽的火力之下,到那时侯,恐怕就真的考虑迁都了!

而让许都的于禁带兵前去救援曹仁,即便战事不利,也可以退守宛城,与许晃合兵一处,坚守曹操从洛阳急行军赶来救援,阻击关羽大军。

因此,如果在洛阳的曹操,他真的想迁都,他第一批的援军,怎么会让许都的于禁承担?他只会让许晃从宛城出发,前去救援。成功了,则解樊城之围;不成功,则由于禁死守许都,以待曹操回防;也可以让于禁指挥,从许都从容迁都可也。

曹操的军事部署形势图

六福雅士评曰:君不记得,想当年华容道险象环生,而曹孟德尚能哈哈大笑,其战斗意志何其坚定,乐观精神何其雄壮?这时候,关羽一个“樊城之围“,岂能动摇久经战阵的老曹的军事魄力?

更何况,螳螂捕蝉黄雀在后,他老曹老谋深算,怎能不知道,你关羽的后方基地荆州,是怎样得来的呢?人家东吴一直耿耿于怀,虎视眈眈地看着呢!岂容你关羽一直向前打我老曹,而孙权不在后面踹你屁股的道理?

就在许晃解开樊城之围的时候,老曹已经从洛阳出发,直奔樊城而来,此举,不正是他力保许都的明证吗?

关羽水淹七军后,曹操对群臣说想迁都,是真想迁,还是另有它意?

我认为,曹操当时是真的想迁都,但是,曹操说这话是有时效性的,在建安二十四年(219)十月之前有效,十月曹操回到洛阳之后就失效了。

一、迁都时点分析。

关羽水淹七军发生在建安二十四年(219)八月,当时,于禁七军已被消灭,而曹操率领的曹军主力还在关中(曹操建安二十四年五月自汉中退至长安,十月才返回洛阳)。因此,站在当年八月这个时点来看,曹魏在河南地区确实没有能拿的出手的精锐了,曹操命徐晃紧急增援被关羽包围的樊城时,徐晃率领的大多是新兵,“晃所将多新卒”(《三国志》徐晃传)。

但是,曹魏在河南地区没有精锐了,不代表曹魏没有精锐了,曹操手里就有一支绝对的主力,只不过不在河南,而在关中。

因此,在建安二十四年八月这个时点,曹操应该是真的考虑过迁都暂避关羽的锋芒;而等到当年十月曹操率主力返回河南洛阳后,说实话,曹操手里的兵,压都能把关羽压死,怎么可能再考虑迁都呢?

这里多说一句,曹操迁都的想法,按照《三国志》和《晋书》的记载,就是发生在建安二十四年八月关羽水淹七军之后,“关羽围樊、襄阳。太祖以汉帝在许,近贼,欲徙都”(《三国志》蒋济传),“及蜀将羽围曹仁于樊,于禁等七军皆没,修、方果降羽,而仁围甚急焉。是时汉帝都许昌,魏武以为近贼,欲徙河北”(《晋书》宣帝本纪)。但是,《资治通鉴》将此事排在了十月曹操返回洛阳之后。我认为,《资治通鉴》的排序是有问题的,八月于禁全军覆没,河南地区骚乱不已,亟需曹操作出决断,岂能迁延2个月,到十月曹操返回洛阳再从容商议迁都?

按照《三国志》魏武帝本纪的记载,八月于禁战败,当月曹操就派出徐晃增援,“八月,汉水溢,灌禁军,军没,羽获禁,遂围仁。使徐晃救之”。这才是曹操作为军事家该有的反应和判断速度。

二、整体形势判断。

由于建安二十四年,刘备集团在汉中和襄樊接连获得胜利,因此,我们网上很多人对当时的形势判断过于乐观,似乎刘备集团再努力一下,孙权集团再配合一下,建安二十四年就可以执行诸葛亮的隆中对了。我认为,当时的实际形势,远没有某些人想象的那么乐观。即便孙权集团不背刺,对于刘备集团而言,最好的结果也就是刘备守住汉中,关羽全身而退、返回江陵驻守而已。

(一)汉中形势。

我们先看汉中。

具体到建安二十四年的形势,刘备确实拿下了汉中,但自身损失和消耗也很大,自建安二十三年(218)开始,仗打了一年多,刘备方面吴兰雷铜战死,陈式等十余营在马鸣阁道遭徐晃袭击折损很多兵马,打到后面,益州已经到了男当战、女当运的状态,消耗之大,可见一斑。而所得如何呢?虽然拿下了汉中,但汉中的人口相当一部分被曹操迁走了。因此,刘备是极大的消耗了益州实力,拿到了一个虚弱的汉中。从长远来看,当然也是划算的,毕竟消耗是可以逐渐恢复的,但短期来看,特别是具体到建安二十四年来看,刘备拿下汉中后,无力继续进攻。

(二)襄樊形势。

再看关羽,水淹七军,生擒于禁,确实是大功一件。但是,当徐晃率军增援之后,就击败了关羽,解了樊城之围,救出了曹仁。只不过徐晃没有水军,所以关羽舟师仍据沔水而已,自保尚可,想继续北上就没希望了。

请注意,当时曹操只是从自己的主力中,匀了一小部分军队给徐晃,“未攻,太祖前后遣殷署、朱盖等凡十二营诣晃”(《三国志》徐晃传),徐晃就已经击败了关羽,解了樊城之围。

而曹操手里的主力尚未投入战斗,“王自洛阳南征羽,未至,晃攻羽,破之,羽走,仁围解。王军摩陂”(《三国志》魏武帝本纪)。

(三)孙权方面。

最后看看孙权,我看到很多人假设,如果孙权不背刺,不偷袭关羽,而是配合刘备对合肥发动进攻,形势会有多么多么好。结合孙权此前此后在合肥城下的表现看,我个人认为,别对孙权抱太大希望。孙十万的大名不是盖的。孙权在合肥的行动,最好的结果就是把张辽牵制回合肥。可问题关键在于,曹操虽然下令调张辽参加对关羽的进攻,但张辽还没赶到,徐晃就已经破敌了,因此,一旦合肥有警,张辽可以迅速撤回合肥。

所以,我认为,具体到建安二十四年,即便孙刘联盟共同进攻曹魏,也基本没有取得实质胜利的可能。

本回答由详侃历史原创,欢迎关注,共同讨论。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。